“強い父親”は必要ない!?父と子の理想的な関係とは?

「もう、これ以上言うこと聞かないとお父さんに怒られるよ!」

子どもの頃、こんなことを言われたことはありませんか?

昔は、父親というものは普段は仕事で家にはおらず、いざというときに出てきて「強く怒る!」というイメージがありました。しかし、令和の今、どんな父親像が求められているのか?今回は「父と子」の関係について取材しました。

(「おとなりさんはなやんでる。」班 ディレクター くぼまどか)

子どもたちに好まれない「強い父親像」

まずは、200人の子どもたちにアンケートを行いました。

すると、父親よりも母親に本音を話すことが多いと答えたのは、約半数。

一方、母親よりも父親に話すことが多いと答えた子どもは、20人しかいませんでした。

理由を聞くと…

「すぐ怒るから」

「話し合いの空気が重たすぎてつらいから」

「時代遅れだから」

「否定ばかりされるから」

「上から目線で話してくるのが嫌」

「会話が弾まないから」など・・

さらに、「理想とする父親像」を聞いたところ、こんな答えがありました。

「いつも優しくて自らお手本となってくれる人が理想(中1女性)」

「最後まで話を聞いてほしい(多数)」

「何でも気軽に話せる仲になりたい(中2女性)」

アンケートからは、子どもたちが『強い父親像』を好ましく思っていないことが浮き彫りになりました。

国が男性育休を後押しするなど、社会全体として父親の子育てへの参加を求める機運がどんどん高まっています。しかし子育ての現場を取材すると「子どもとどう向き合えばいいのか分からない」という父親の悩みもたくさん見えてきました。

あるお父さんの悩みから・・・

中学1年生の息子を育てるJさん(仮名)。

「つい最近まで子どもとの関係はうまくいっていたのに、中学生になってから全く話してくれなくなった」と悩んでいます。

頑張ってさまざまな声かけをしても、息子は反応せず‥。

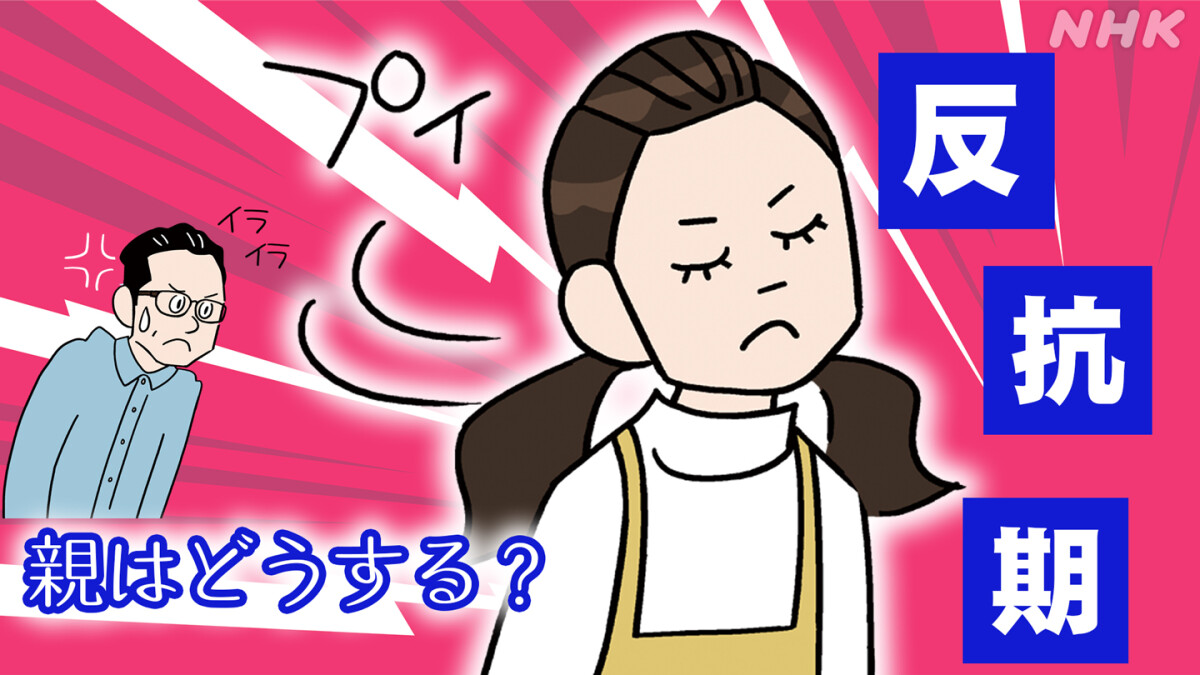

「無視されるのは、息子が反抗期に入ったからではないか」と考えているJさんですが、息子に聞くと・・・「反抗期じゃない!」という答えが返ってきました。

母親には本音を話しているという息子、父親にどんな不満があるのか詳しく聞いてみると・・・

「口調が強い」

「食事のマナーから、生活態度まで何度も厳しく言われる」

「ときにはヒートアップして激怒することもあり、それが嫌で会話を減らしている」

Jさんは、子育てに積極的に関わる、いわゆる“イクメン”と呼ばれた第1世代。

息子とは友だちのように仲良くしたい、という気持ちがある一方で、自分が育った時代の「強い父親像」も捨てられずにいます。「“弱い父”は父親じゃない」という考えがあり、息子が嫌がる “強い”態度で接してしまうそうです。

子どもとは仲良くしたいけれど、父親としては強い存在でありたい…。

そんな葛藤を抱えているお父さん、他にも多くいるのではないでしょうか?

そこで、20年以上にわたって子育てに悩む親のカウンセリングを行ってきた医師で臨床心理士の田中茂樹さんに、理想の父親像について話を伺いました。

“強いお父さん”は子どもを追い込む

田中さん自身も4人の子どもの父親。悩みながら育児に向き合ってきました。

みなさんも、父親というのは、「強い父親」と言うイメージがありませんか?子どもに対しても、「口調が強い」、「意見が強い」、黙ってても、「強い存在」だったりする。

母親も「ちょっと!お父さん言ってやって!」という言うイメージ。そして、お父さんは、子どもをバーン!と怒る。以前は、それが世間全体の父親のモデルだったんですよね。

僕も何年か前まではそうだったと思います。実際、僕も4人の子どもの父親で、今では、子どもの年齢は、上から30歳、27歳、24歳、17歳ですが、長男、次男が小学生の頃、”子どもたちを頑張らせないといけない”という気持ちが強くあって父親として子どもたちに厳しく接していました。

けれど、カウンセリングの仕事をする中で、自分と同じように子どもに厳しく接している親の話を聞く機会がたくさんあり、「あ、僕と同じような考え方で、子ども追い込んでいる」ということに気がつきました。

子どもに厳しくしないと、とか、子どもを頑張らせなかったらいけない、そういう考えに自分もとらわれていたなと反省しました。

そこで、三男の子育てからは、考えをゆるくしました。そして、その時、長男と次男にも、ちゃんと謝りました。

「お父さんが厳しく頑張らせていたのは、君たちのためを思っていたし、それが正しいと思ってたけど、間違えていた。悪かった」と。

長男も次男からも、「えー!なんか父さん変わったな!」「前は、すぐしばいとったやろ!」と言われました。

僕たち父親が、そういう大きい方向転換をする必要があるのではないかと思います。

なぜ、方向転換をする必要があるのでしょうか?

とにかく家の中では子どもが安心して過ごせる、楽しくリラックスして過ごすことが一番大事だと思うのです。家庭の中で元気に過ごせば、子どもが将来に向けて元気に飛び立てます。

子どもは親が思っているより、あっと言う間に、親元を巣立ち、離れていくんですよ。長男が巣立った時に、「あぁ、怒って、親子の雰囲気が悪い時間がもったいなかったな」とすごく後悔したんです。子どもと過ごす限られた時間、怒るよりももっと伝えたいことがたくさんあった、楽しく過ごせばよかった。

親子の貴重な時間なので、雰囲気を悪くする必要はないと僕は思っているんですよ。

①子どもに言い返さない

今回は、そんな田中医師に、父親が“方向転換”をする時に大事なことを聞きました。

子どもが特に生意気になってくる小学5〜6年生頃、親も、子どもに強く言い返してしまうこともありますが、それは「今までしなかったような反発をしてきた!」という驚きやおびえを感じているからかもしれません。

「ここで言い返さなかったら、弱い親になるから」とか「子どもにナメられるのかな」と、思ってしまうこともあります。

でも、子どもが反発してくる、そういうときこそ落ち着いて、正直に子どもに接することが大事です。

「あぁ成長してるんだな」と心の中で思いながら、『普通に』、『落ち着いて』、コミュニケーションをしたらいいと思います。

落ち着いてコミュニケーションをとるにはどうすればいいのでしょうか?

親子だから、つい言い合いになってしまうものなんですよね…。でも、これが仕事相手だったら、怒っている感情を抑えて、「どう伝えようか」と作戦を練ったりもするはずです。僕は、それを、我が子に対してやってほしいと思うんです。

「うちの子は、どう動くのかな」「こう言うことが好きだから、こういうふうに伝えてみようか」。

子どもを観察して、その子にあった接し方を考えてみるといいでしょう。

ここで、親に意識して欲しいのは、「子どもは親の振る舞いをすごく見ている」ということです。親の言葉だけじゃなくて、表情や振る舞い、全部を見ています。親子で意見がぶつかったり、意見が合わなかったりする時に、どういうふうにそれを乗り越えるのかというのを子どもは見ているので、その時に親が取る行動は、「将来のコミュニケーションのモデル」になります。

「うちの子は、何回も同じことを言わないとやらない」という悩みもよく聞きますが、これはどうすればいいのでしょうか?

「何回も同じことを言わないとやらない」と嘆く方は実に多いです。もしも、それが本当に大切なことであれば、効果のない言い方を何回も繰り返すのはよくないです。

なぜなら、子どもが言われることに慣れてしまうから。聞き流す訓練をしているようなものです。何回も言わないと伝わらない、何回言っても伝わらないのであれば、その伝え方はまずいということです。

子ども相手だからまあいいやなどと、いい加減に考えず、ちゃんと伝える工夫をするべきです。それでも、うまく伝わらないのなら、もうその小言はあきらめるなど、親の方で方針転換する。そうしないと家庭の中が気まずくなってしまうでしょう。

また、親の相談に乗っていると、親は小言を言い続けているつもりでも、実は親が子どもに甘えているというケースもよくあります。親は、自分ではイライラしているように感じるかもしれませんが、実際には小言を言いながら、子どもとの関わりを確認したり、安心感を得たりしているように見えるのです。そうやって甘えられるのは、子どもの方にしたら、しんどい、うっとうしいものだと思います。子どもと関わりを持ちたいのであれば、相手もしんどくないような形でコミュニケーションをとる方がよいでしょう。

本当に伝えたいことは、短く、1回言う。実は、親の言うことを聞かないように見える子どもでも、心の中ではわかっているんです。

「今、お風呂に入って欲しいんだろうな」「勉強して欲しいんだろうな」…、親の希望を1回聞けば、わかっているものなんです。

では、なぜ言うことを聞かないのか。本心が「やりたくない」と“自己主張”しているから、動かないんです。

この“自己主張”は、自立の証。

それなのに、親が何回も言ったり怒ったりするのは、子どもに無理矢理にでも言うこと聞かせるほうが「楽だ」と思っているからではないでしょうか。でも、それはもうできないと諦めた方がいい。

子どもがやりたくないことに対して、何回もしつこく、ずーっと言うことは、自立を邪魔することになると、僕は思っています。

②“怒る時代”は終わった

今、野球チームでも会社組織でも、怒るコミュニケーションは受け入れられませんよね。なので、こう考えてほしい。

「昔と違って、子どもに無理に言うことを聞かせられる時代は終わった」。

親が、大きい声で怒ったり、机を叩いたりすることはもちろん、「言うこと聞かないなら、ゲームを取り上げる」というような“暴力的なコミュニケーション”を、あきらめる必要があると思います。

昔と今の大きな違いがあります。

昔は、だいたい人生がイメージできたんですよ。勉強して、いい学校に行って、いい会社に勤めたら、ずっとそこで働いて、結婚して、家も買って。そしたら幸せになれるのかな、って。

でも、今は、本当に進む道はいろいろです。就職してもやめることもあるし、最初から就職しないこともあるし、結婚しないこともあるし、パートナーだって別に異性とは限らないですし…。

いろんなパターンがあって、それは親が子どもの時にはなかった「人生のルート」。

子どもたちは今、とにかく多様性のある社会の中で、どれが自分に合っているのかと悩みながら選んでいく状況にあります。親としては子どもが選んで頑張るのを応援する、うまくいかなかったら撤退するのも応援する。そういう覚悟がいると思うんですよ。

だから、難しいことなんですよ。それは自分の父親がやってくれなかったことかもしれないので、どうしていいか、自分で考えないといけないから。

自分が父親にやってもらってないことを、やる。そういう“かっこいい勇気ある育て方”を、父親としてやってほしい。

それはチャレンジですよね。大変だし、難しい。でも、やる価値はあると思うんですよ。

▶ 本当に“強い父親”とは

例えば、イメージしてほしいんですが、「自分の子どもが、陸上をやっていて、すごく足が速い。頑張って、優秀な選手になって、中学でも、高校でも目立って、大学でも活躍して、プロになって…」。

こういう“頑張っている”子どもは、親は応援すると思います。

でも、例えば、こういうのはどうでしょう。

「自分の子どもが、陸上をやっていて、記録は出ない。スポーツ推薦をもらうとか、プロとしてやっていくなんて、考えてもいない。でも、友だちや仲間と過ごす居場所になっている、とか、うまくいかなくて、すごく悩んで、それでもうまくいかなくて…」。

頑張っているのか、頑張っていないのか、一見わからない状態でも、子どもを親が応援する、味方でいる、一緒に考えられる相手になる、こっちのほうが大事だと思います。

子どもの人生は、ずっと続くから。

頑張っていなかったり、レギュラーじゃなかったり、それでも子どもの味方になって、子どもを支える、そういう子どもの親であるほうが「強さ」が要求されると思うし、なかなか簡単じゃないと思います。

親の方が怖くなっちゃって、子どもを怒鳴って、頑張らせようとしたり、思い通りにするっていうのは、本当は“弱い”。

子どもが失敗しようが、ミスしようが、負けようが、頑張って見守れる。そういう「強い父親」でいたいと思うんですよ。

▶ 親だから!と頑張りすぎないで

僕の友達でこういう人がいます。

普通に会ったらおもしろい。飲んだり遊んでいると楽しいやつなのに、子どものことに関しては、「父親として、こうや!」みたいな。急に古臭いような、不自由な考え方を言い出すんですよ。

本当は、「そんなことを本当に思ってないでしょう」という、堅い考えを子どもにたくさん言っていて、「父親の役目を果たさないといけない!」と思っているんですよね。

でも、「親だからきちんとしないといけない」「父親の役目を果たさないといけない!」なんて思わなくても、子どもは子どもなりに、お父さんのことを見て、いろいろと考えています。

無理に「父親らしい」ことを、一生懸命押し付けようとしなくても、大丈夫。もっと楽にもっと自由にやっていいんだと。そのほうがいいと思います。

取材を通して

「おとなりさんはなやんでる。」は、番組に子育ての悩みを寄せてくださる保護者のみなさんへの取材をもとに制作しています。

今回は、「お父さんの悩み」だけに、あえて耳を傾けました。そうすると、「父親だから子どもにナメられてはいけない」「子どものために、ちゃんと言うことを聞かせて、将来きちんとした大人に育てなきゃいけない」という父親ならではの責任と、プレッシャーのような思いを感じました。

あるお父さんは「厳しくしたことは、大人になったらわかってくれる。いつか、ありがたいと思うものだ」と言っていました。

しかし田中医師は、「親子が一緒にいられる時期は短い。だから、一緒にいられるうちは、怒るのをやめて、親も子も、居心地がいい空間にするのが最優先だ」と、よくおっしゃいます。

その短い時期、父親としての責任やプレッシャーはなるべく忘れて、子どもの本音に耳を傾け、対等に話せる時間をとることを優先してみてはどうでしょうか。

https://www.nhk.jp/p/otonarisan/ts/MZ6VLPZPKQ/