学童保育から見える“今の子どもたち”のリアル

「学校が終わったら、子どもたちは友達と公園で遊ぶ」

そう思っているみなさん、最近、外で元気に遊ぶ子どもたちの姿を見かけますか?

子供のころ、放課後といえば、近所の公園や友達の家で遊ぶなど楽しい放課後を過ごしたという記憶がある人も多いと思います。

しかし今、共働きの家庭の増加などを背景にこうした過ごし方は減っています。

子どもたちの居場所として急速に存在感を増しているのが「学童保育」で、こうした現場を取材すると、さまざまな課題があることがわかってきました。

今の子どもたちの“幸せな放課後”とは。

(クローズアップ現代 学童保育取材班)

放課後に何をしたい?

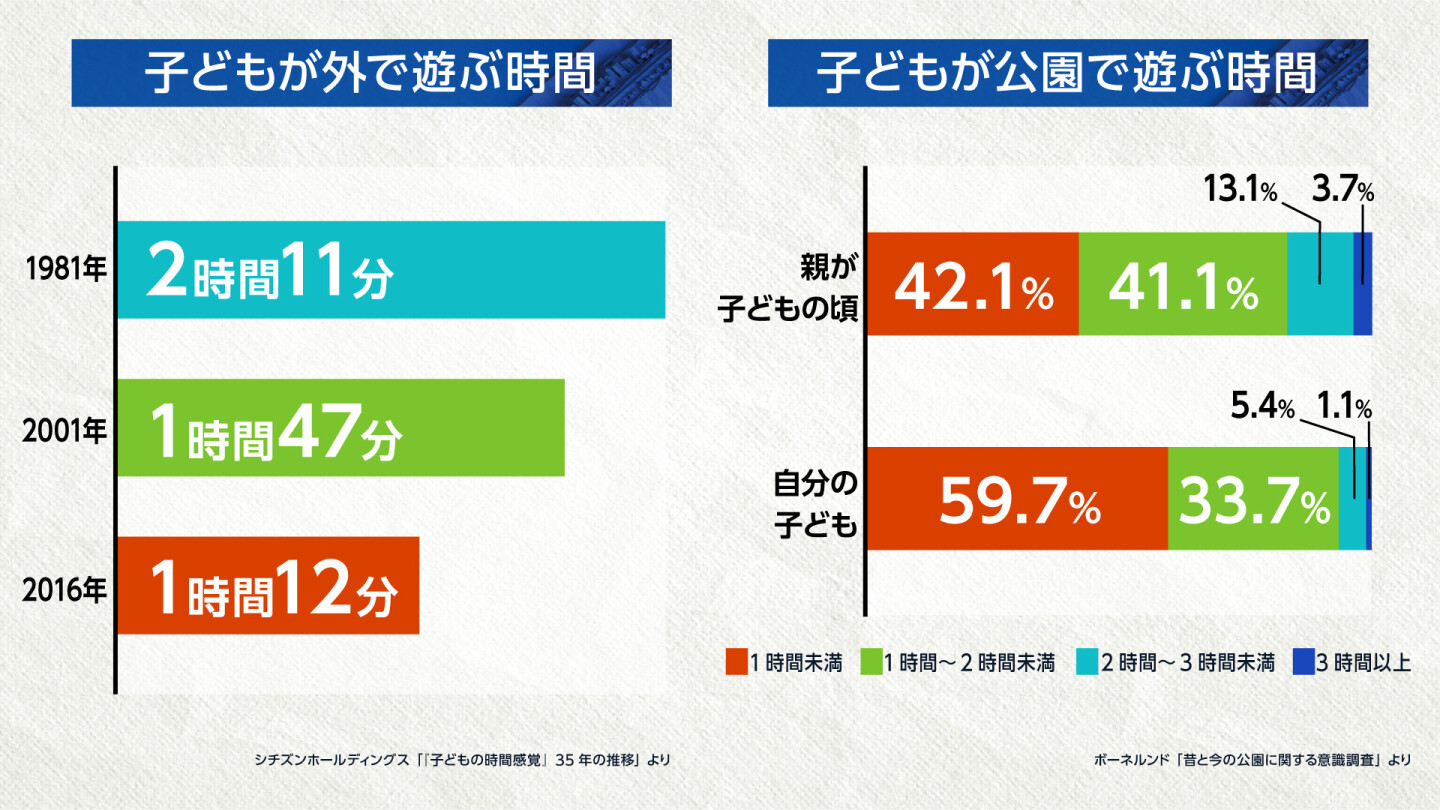

子供たちが外で遊ぶ時間は減っているのか。

民間企業の調査では、80年代と比べて子どもが外で遊ぶ時間が半減しているとするものや、公園で遊ぶ時間も頻度も減っているとするものがあります。

なお、今回、私たちが取材した子どもたちの声については、以下の記事で詳しくお伝えしています。

子どもたちの放課後がなくなった?

そもそも、外で遊ぶことは、子どもたちに必要なことなのでしょうか?

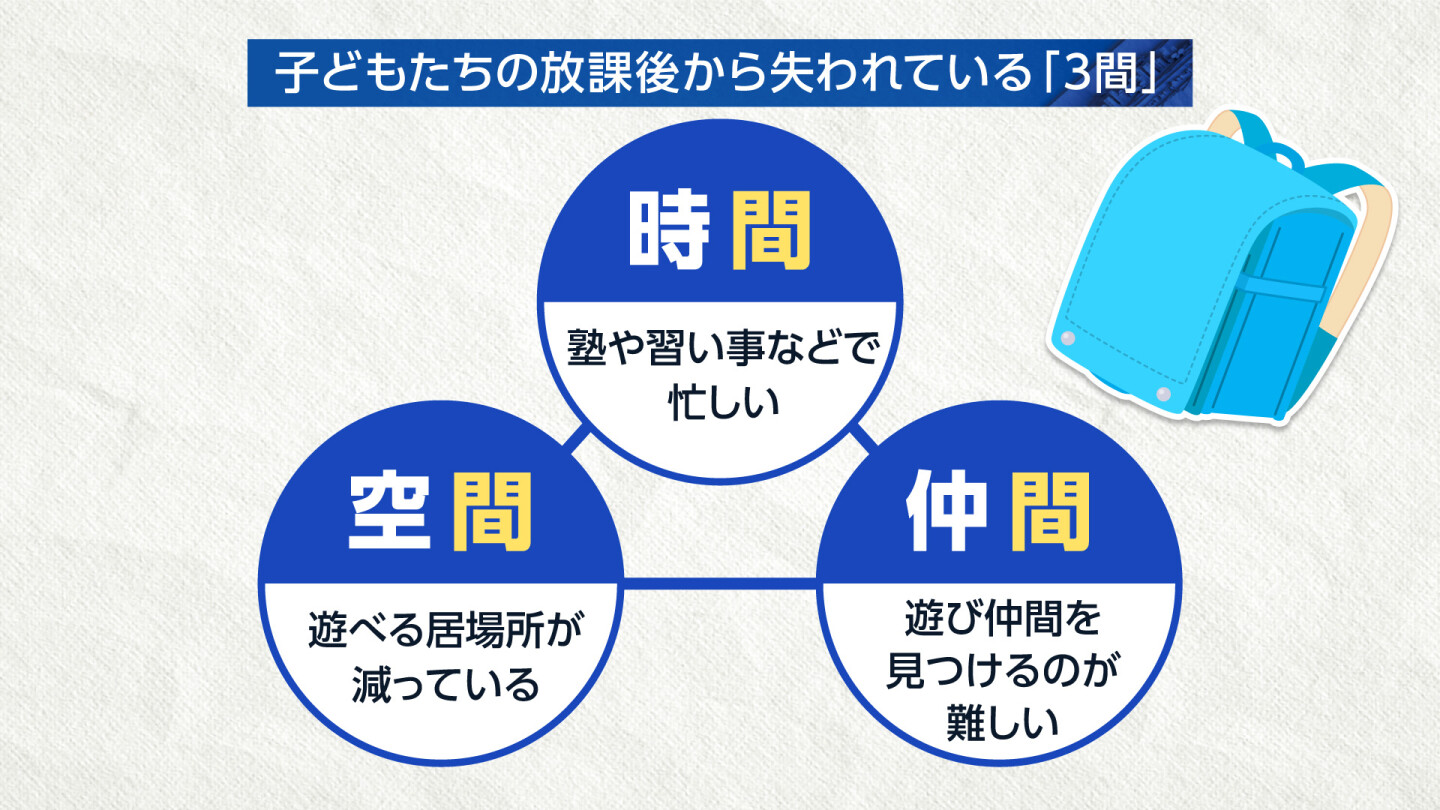

子どもの成長にとって必要なものとして、保育や教育関係者の間では「3間(さんま)」と呼ばれる考え方があります。

「時間」、「空間」、そして「仲間」の3つの間のことです。

外遊びが減ったことで、今、学齢期の子どもたちの放課後から、この3つの間が失われていると指摘されているのです。

具体的には次のような状況です。

▽「時間」・・・塾や習い事などで放課後が過密にスケジュール化されて自由な遊び時間が少なくなっている。

▽「空間」・・・子どもを狙った犯罪が跡を絶たないなかで安心して遊べる居場所の確保が難しい。公園での事故やトラブルなどへの懸念から禁止事項・規制が増加し、子どもが自由に遊べる空間が減っている。

▽「仲間」・・・「時間」と「空間」がなくなる中で、遊ぶ仲間の存在を見つけることが難しくなっている。

共働き増加の中で “小1の壁”も

子どもたちの放課後が変わっていく一方で、親の働き方にも変化が生じています。

今や7割の世帯が共働きで、保育園を利用する保護者は急増しています。

ところが、小学校に通い始めると、保育園時代とは状況が大きく異なります。

家庭の外で子どもの面倒を見てくれる場所が必要な状況は、子どもが小学校に通い始めても続きますが、学校側は保育園時代とは異なるところが出てくるのです。

保育園の場合、開所時間が7時から7時半のところが多く見られます。また、子どもを保育園の利用時間は、原則1日8時間となっていますが、親の就労条件によって最大11時間の利用ができます。

一方、小学校の場合、1年生の登校時間は8時から8時半が多く、14時に下校する日もあるため、そこで過ごす時間は6時間と大幅に短くなるのです。そのため、仕事を終えるまでの時間に、親も子どもも安心して過ごすことができる居場所が必要になるのです。

このように、小学校に通い始めたときに、仕事と子育ての両立が難しくなることは“小1の壁”とも言われます。

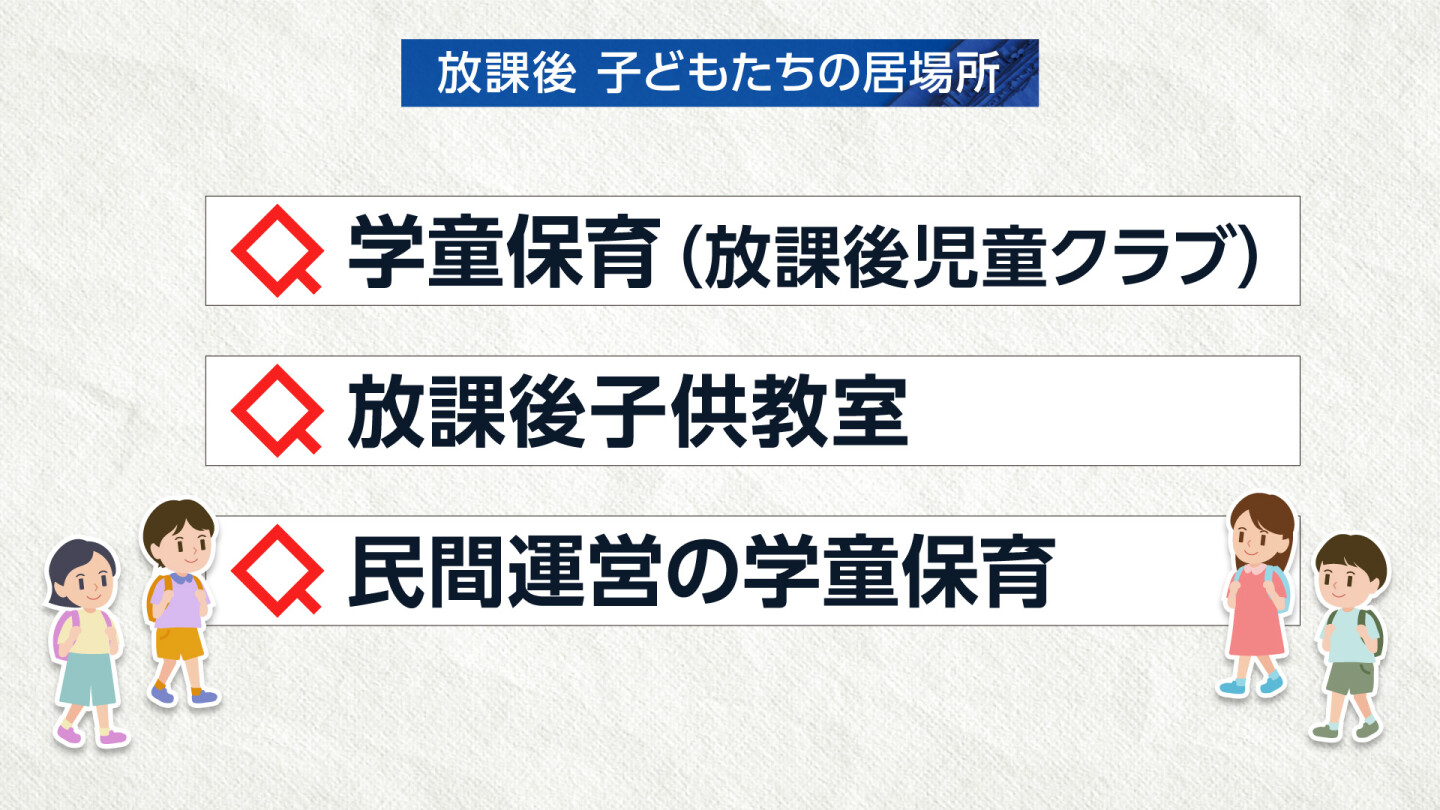

どんな居場所があるか

放課後の子どもが安心して過ごす居場所として、どんなものがあるのでしょうか。

自治体が開設する主なものとしては、「学童保育(放課後児童クラブ)」と「放課後子供教室」の2つがあります。

【学童保育(放課後児童クラブ)】

放課後児童クラブは、こども家庭庁の管轄で、保護者が就労などで昼間家庭にいない児童を対象にした放課後の遊びと生活の場です。およそ4割が18時半まで開設しています。自治体が直接運営するのではなく、NPOや民間に委託している放課後児童クラブもあり、学校の一角や児童館、公的施設などにあります。

【放課後子供教室】

放課後子供教室は、文部科学省が管轄しています。親の就労状況に関わらず、すべての児童が対象で、放課後の学校などで学習や体験活動に参加できる居場所です。地域住民のボランティアなどが運営を支えているところもあります。開設時間が短く、夏休みなど長期休みには利用できない場合もあり、月に数回しか運営していないところもあります。

自治体の中には、学童保育と放課後子ども教室を一体的に運用することで、受け皿を拡大しようとする動きもあります。

このほか、民間が運営している学童保育もあります。施設によっては22時ごろまで開設するなど、長時間の利用ができるところがあります。送迎があったり、英会話やプログラミングなどの習い事を組み合わせたりできるなど手厚いサービスがある一方で、利用料金は高めです。

両立支援でつくるも…需要に追いつかず

このうち、私たちは、学童保育(放課後児童クラブ)に注目しました。

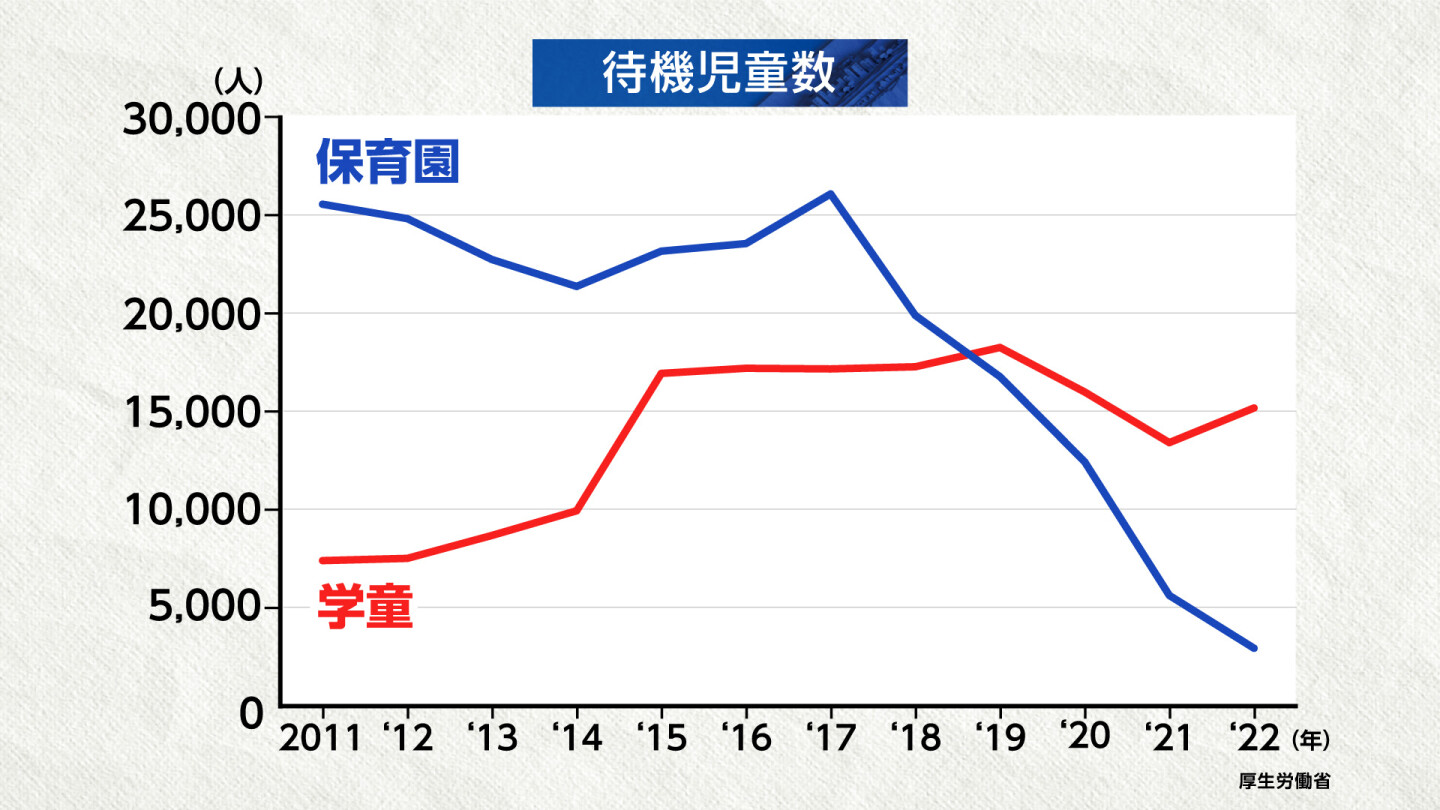

国が公表している去年5月時点の利用状況によりますと、利用する児童の数は全国で139万人あまり。統計を取り始めた1998年以降、最も多くなりました。

一方で、「学童保育」の空きを待つ待機児童は、1万5,000人を超えています。待機児童は新型コロナの感染が拡大した2020年から2年連続で減少していましたが、3年ぶりに増加に転じました。

保育園の待機児童数が減り続けているのとは対照的に、学童保育の待機児童数ほぼ横ばいになっている状況です。

国は、2019年度から2023年度までの5年間で、学童保育の定員として、およそ30万人分の整備を図ることとしていますが、達成率は去年5月の時点で半分ほどだといいます。

ある自治体の担当者は「需要の見込みを上回るニーズがあり、受け皿の整備は急いでいるが追いつかない」と話していました。

狭い部屋でぎゅうぎゅうになって過ごす子どもたち

急増するニーズに応え、待機児童を少しでも減らそうと自治体も苦心しています。

こうした中、自治体の中には十分なスペースや職員を確保ができていないのにも関わらず、希望者全員を受け入れる自治体もあることが取材で見えてきました。

神奈川県のある公立の学童保育で8年前から働く、井上さん(仮名)に話を聞きました。この自治体では「学童保育の待機児童ゼロ」を打ち出しています。しかし、井上さんの学童保育では、定員の160人を超えて、220人を受け入れているというのです。

-

井上さん

-

とにかく、(自治体が)“質より量”だといって受け入れをするので、どんどん膨らんでいって。ぎゅうぎゅうのなか過ごしているというか、もう戦場です。

施設の構造上、部屋を区切って保育することも難しく、子どもは縦横無尽に移動。このため、職員一人ひとりがすべての子どもに目を配ることが難しく、子ども同士のトラブルは絶えないといいます。子どもがほかの子を突き飛ばし、ぶつかったドアが壊れたこともあったそうです。

-

井上さん

-

子どものストレスもどんどん増えている状態。自分の思いどおりにならずに、物や人にあたる。わたしたちが、もうちょっと頑張ればと思うのですが、本当に悔しいんですが、限界です。

基準はないの?

こうした学童保育を運営するにあたり、基準はあるのでしょうか。

実は、国の「放課後児童クラブの設備運営基準」では、保育の質の向上のため、次のような基準を定めています。

○児童1人あたりおよそ1.65平方メートル以上の面積を確保すること

○「支援の単位」といわれる1つのクラスあたりの人数をおおむね40人以下にすること

ところが、この基準は、地域の実情に応じて異なる内容を定めることができる、「※参酌すべき基準」という扱いになっています。

※参酌基準

自治体が、国の法令を十分に参照した上で、判断しなければならない基準を指します。ただ、地域の実情に応じて異なる内容を定めることもできます。

一方、国で一律に定めるものは「従うべき基準」とされ、自治体はこれに従う必要があります。

この基準が参酌であることから、大規模化した現状を追認したり、「条例基準」に経過措置を設けて容認したりしている自治体もあり、分割の方法や日々の保育のあり方について子どもが安心して関係を築ける集団の規模のついての考えがあいまいだと、学童関係者の間では指摘されています。

また、学校の一角で学童保育を行う場合、多くの子どもを十分なスペースで受け入れるためには、空き教室の活用は不可欠ですが、学童側と学校側の連携が進まないという課題もあります。

空き教室として学校から借りることができるのは、主に、家庭科室や理科室などの特別教室。普通教室が開放されない背景には、子どもの私物が多くあり紛失のリスクがあるほか、先生が放課後に教室を使うことがあるからだといいます。

空き教室は、学校側の都合で利用できる時間が限られたり、使えても、離れた場所にあり移動のための時間や職員の人手が確保したりできないなど、活用が難しい場合があるというのです。

アンケートから見えてきたこと

今回、私たちは、学童保育の「定員」や「保育の質」などについて、そして、子どもの「放課後の居場所・過ごし方」について、インターネット上でアンケートを行いました。

その結果、職員や親などから、442件の声が寄せられました。

多くは学童保育に対する否定的な意見で、浮かび上がってきたのは、学童の現場が立ち行かなくなっている実態でした。

親から寄せられた声としては、学童保育の質を問うものが一番目立ちました。

おやつの時間になると、何度か目撃しましたがまさに人間が犬に餌やりをしているシーンみたいです。(…)みんな正座をしてまだかまだかと待っている姿に可哀想になってきたりもしました。

見学に行くと、狭い部屋に子どもたちがあふれ、喧嘩が絶えない様子でした。(…)結局、そのような環境に不安を感じ、高齢の母に頼み学童は使いませんでした。

こうした問題を解決するに、職員の待遇など施設の側の改善を求める声も多数ありました。

基準が曖昧で、指導員の待遇は低く、保育の質は指導員任せになっていることが、大きな問題のように思います。

支援員さんを支えて、育成するシステムと、金銭的な意味でも全面的な行政からの補助が大切だと思う。

他にも、「学童に落ちる事がない田舎でも、学童問題はあります」という声や「4年になったとたん、学童に居られないので、放課後は野放し状態」という「小4の壁」を指摘する声もありました。また、「フルタイムで勤務していましたので、一人で家にお留守番するよりは預かってもらえ助かりました。お友達もたくさんいたので一人で過ごすより楽しかったと思います」「指導員さんには、子どもたちが安心して生活し、一人ひとりの成長を願って子育てのパートナーとして支えていただきました」など、学童の現状を肯定的に捉える声も少数ありました。

一方、職員側からの声としてアンケートを寄せてくださった方もたくさんいました。

最も多かったのは、待遇の低さや職員数の不足など、環境の改善を望む声です。

慢性的な指導員不足があります。(…)指導員の年齢が50代後半から70代高齢の人が多いのが現状です。今は子どもたちが学校で習っているパソコンやLGBTQの知識を持たない指導員が多く、時代錯誤的な対応をしてしまう指導員もいます。(…)指導員の給与をあげ、研修や勉強をする機会を増やす事が重要だと思います。

設備運営基準や運営指針があったところで、行政にとっては必ずしも守らなければならないものではない事が問題。支援員が足りていなくても待機を出さないという姿勢を感じます。そのため、支援員の負担は増すばかりで、(…)支援員不足は負のスパイラルに入っていると思います。(…)命を預かる責任の重さと処遇が全くつり合っていないと考えます。

一部の発達障害や課題のある児童へのケアー等負担が大きく、児童全体への気配りが手薄になりかねない。 障害、課題のある児童に対する接し方、理解度及び、保育の質を高めるためにも、指導員の資質向上にもっと研修なども含め、人的、予算的に重点を置くべきです。

子育て支援で有名な市で勤務しています。待機児童ゼロは聞こえはいいものの、実際には詰め込みです。(…)時には学校以上に長い時間を過ごす学童保育、子ども達一人一人と向き合いたいです。

他には、学校と学童が分かれていることを問題視する声(「もう学校は関係ないとキッパリと学校の先生に言われた事がありました。『お宅の学校の児童を預かっているのですよ!』とは言えませんでしたが、悲しくなりました」)や、行政に相談しても改善に向かわないことを嘆く声もありました。

■アンケート概要

●集計期間

2023年4月6日(木)~6月5日(月)

●回答方式

「『#学童保育落ちた』~あなたの声を聞かせて下さい」と題し、視聴者からご意見などを受け付けるシステム「NHKフォーム」でアンケートを作成。おはよう日本、みんなでプラス「#これからの育児」のページ、おはよう日本Twitterからアンケートを募集した。

●自由記述の設問について

以下の2問を質問した。

「学童保育について、『定員』や『保育の質』について、ご意見や感じたことなどがありましたら教えてください。(例 学童保育に落ちて、仕事をあきらめなければいけなくなった。部屋が狭くぎゅうぎゅう詰め。子どもが行きたがらない。 など)」

「学童保育について、あなたが感じたことやご自身の身の回りで起きた事、また、学童保育に限らず「放課後の居場所・過ごし方」についてのご意見があれば、具体的なエピソードなどと共に教えてください」

●データの概要

回答総数は442件。そのうち男性は80件、女性は352件、その他・無回答は10だった。親の立場としての回答は205件、職員の立場としての回答は171件だった。

関連番組

見逃し配信は、6月28日(水)までNHKプラスでご覧いただけます☟