母親になった彼女が、いま語りたかったこと

「父はお酒が好きで『20歳になったら一緒に飲みたいね』と、よく話していました」

東日本大震災から4年後の2015年。私が取材した大学生は、亡くなった父親の思い出をこう語っていました。

みんなから“たえちゃん”と呼ばれていた、村上妙子さん。その後も折に触れて、近況やその時々の思いを語ってくれました。

妙子さんは、自身と同じく震災で親を亡くした男性と結婚し、2児の母に。そして、故郷の岩手県陸前高田市に家族で戻ってきました。

そんな妙子さんから「お世話になった人と対話をしてみたい」と連絡がありました。

震災から2年 転機となった支援団体との出会い

東日本大震災で大きな被害を受けた岩手県・陸前高田市。最大で17.9メートルにも及ぶ津波が襲った町で、当時高校1年生だった妙子さんは被災しました。

老舗の畳店を営んでいた父・祐一さん(震災当時54)と祖母・順子さん(震災当時72)、そして友人を亡くした妙子さん。生まれ育った自宅も流されました。

仙台放送局に勤務していた私が妙子さんに初めて取材をしたのは、震災から4年が過ぎたころ 。あしなが育英会の「レインボーハウス」で出会いました。

仙台市の大学に通っていた妙子さんは、祐一さんのことを次のように語っていました。

-

村上妙子さん

-

「実家は自営業だったので、家族はいつも一緒で仲が良かったです。地元愛の強い家族でした。父はお酒が好きで『20歳になったら一緒に飲みたいね』と、よく話していました。自分は3姉妹の長女。父はいちばんかわいがってくれた印象があります」

妙子さんは当時、父や祖母、住み慣れた家、学校の友人など、失った大切なものの多さに、気持ちの整理がつかない時間が長く続いていました。あの日を境に一変した環境を受け止めきれなかったのだといいます。

同じような経験をした地元の同級生たちにも、自分のつらさや悲しみを打ち明けることはほとんどありませんでした。相手がどれだけの経験をしているのか、分からない部分があったからです。互いに触れないことが暗黙のルールだったといいます。

そんなとき、妙子さんは1枚のチラシを目にします。被災地や被災地の学校をまわり、震災で親を亡くした子どもを支援する「レインボーハウス」や「みちのく未来基金」の案内でした。

こうした場に参加し、スタッフや同じ境遇の仲間と交流することで、少しずつ胸の内を語れるようになった妙子さん。次第に、故郷や東北の被災地について、みずからも積極的に発信するようになっていきました。1人、また1人と自身の体験を語る大人たちを見て、自分の震災前の記憶や、震災の体験を知っていてほしいと思うようになったといいます。

大学では被災地のボランティア活動に携わり、故郷の成人式では記念行事に実行委員として参加。大学4年生のときに仙台で開かれた「世界防災フォーラム」では、国連と40以上の国・地域から参加した900人以上に向け、開会式で自身の経験をもとにスピーチをしました。

――

今も津波の恐怖を思い出すことがある。

災害の経験は人生で最もつらかったこと。

私たちの記憶を語り継ぐことが、

防災、減災につながる。

(妙子さんのスピーチより)

「優しい気持ちになれる」 震災で親を亡くした男性と結婚

教師を目指していたこともあった妙子さん。最終的に、宮城県内の民間企業に就職しました。

2019年4月、しばらく連絡をとっていなかった妙子さんが、自身のSNSでうれしい報告をしているのを目にしました。

“目指していた夢とは違う職業を選び、就職しました。少し社会経験を積んだ後に、また勉強して目指したいと、そう思っていました。でも、それはもうちょっと先の話になりそうです。というのも、わたしの人生を大きく変える出来事があったからです。

(中略)

みちのく未来基金で出会ってお付き合いをしていた、幸俊さん(普段はゆっきーと呼んでいます)と、入籍しました。そして、新しい命を授かり、去年の12月6日に元気な女の子を緊急帝王切開で出産しました”

(妙子さんのフェイスブックより)

震災当時、陸前高田市立高田第一中学校の3年生。卒業式の練習中に地震が発生。津波で父・利夫さん(震災当時52)が亡くなり、母・絹子さん(震災当時48)は今も行方不明。

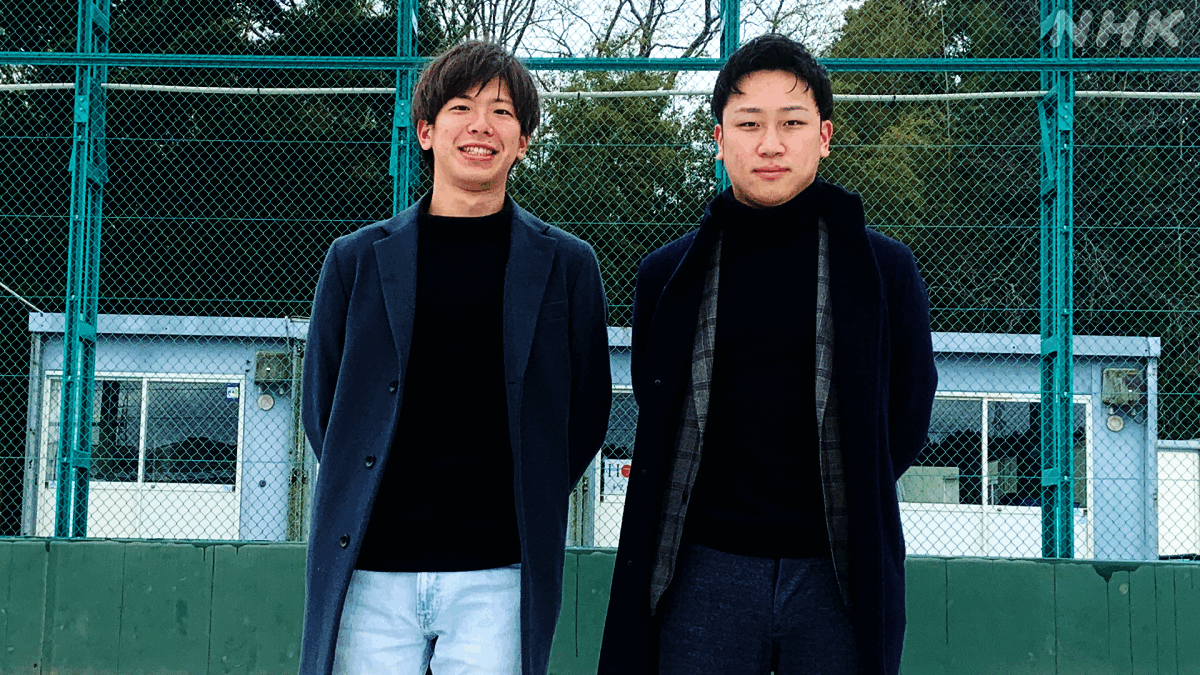

幸俊さんは、妙子さんと同じ陸前高田市出身で、年齢は1つ下。ともに震災で親を亡くした2人は、「みちのく未来基金」で出会いました。

“わたしは東日本大震災でお父さんを、ゆっきーは両親を亡くしていて、みちのく未来基金の存在があって、本当はもっと前に出会っていたけど、仲良くなって急接近したのは一昨年の10月のこと。

(中略)

同じ陸前高田の出身で、お互いに三兄弟、三姉妹で、笑いのつぼが似ていたり、好きなものが一緒だったり、いつもありがとうをつたえてくれる、一緒にいるだけでいつも笑顔になれて優しい気持ちになれる、そんなゆっきーとこれからも一緒にいられることは本当に幸せです”

(妙子さんのフェイスブックより)

私は「みちのく未来基金」も取材していて、幸俊さんのことも知っていました。この知らせのあと、3人でお祝いの食事会を開き、うれしそうにパートナーを紹介してくれた妙子さんの表情をよく覚えています。

「いま、改めて話をしてみたい」 2児の母となり再会

幸俊さんの勤務先がある神奈川県で暮らしていた2人。2020年、故郷の陸前高田市に戻ることを決断しました。

長女に続き次女が生まれ、今は妙子さんの実家で、母と妹も一緒に6人で暮らしています。

震災から11年以上がたつなか、妙子さんが関心を寄せてくれたのが、私たちNHKが運営するサイト みんなでプラス「大震災と子どもたち」 。震災で大切なものを失った子どもたちが、いま話をしたい人と語り合う対話の場です。

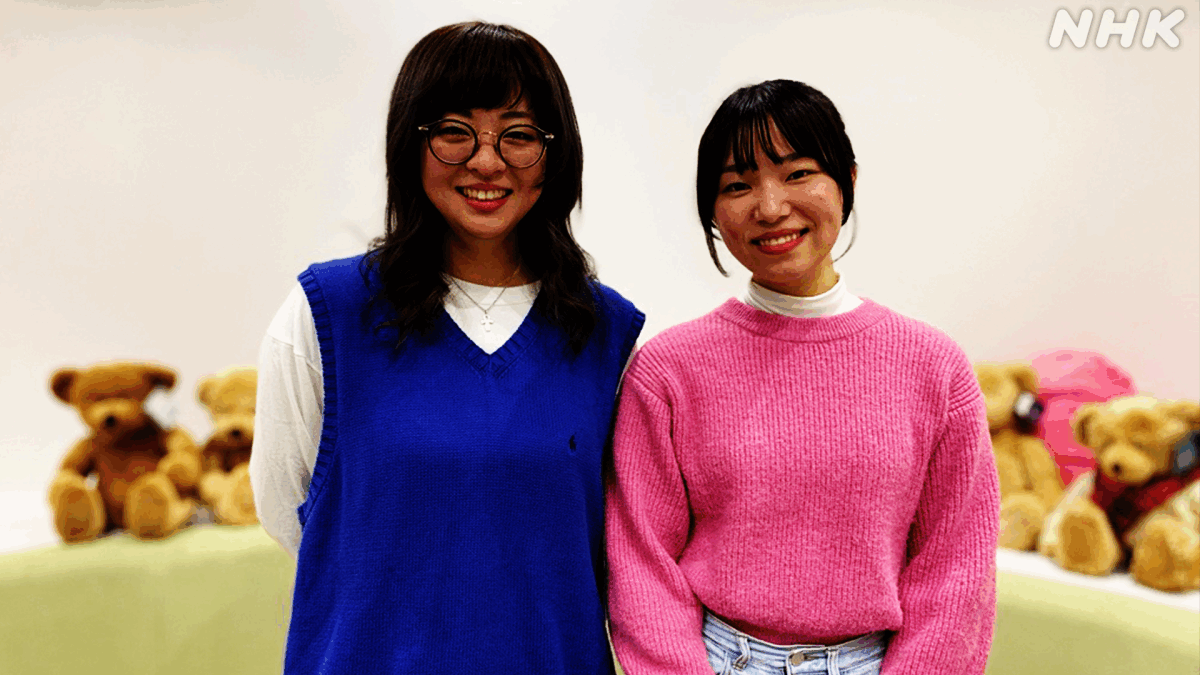

妙子さんが対話の相手に選んだのは、仙台で心のよりどころとなったレインボーハウスで働く職員でした。

対話の場所は「陸前高田レインボーハウス」。東日本大震災の被災地3か所に設置された支援拠点の1つです。

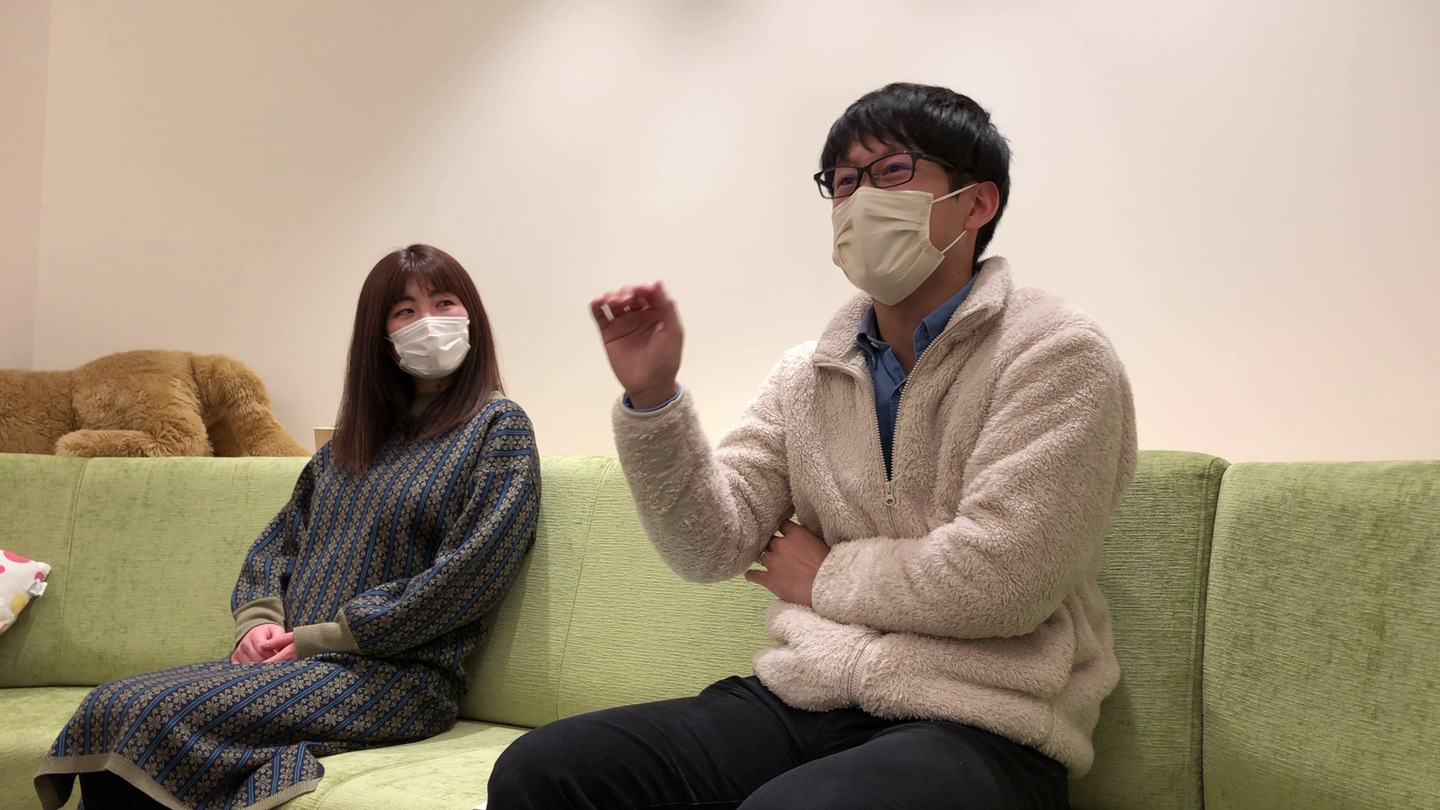

幸俊さんと2人の子どもを連れてやって来た妙子さん。家族4人で会うのは初めてです。

「東北レインボーハウス」の職員。2人とも東北出身で、学生時代に遺児との交流プログラムを通して「当事者が語れる環境」や「思いを受け止めてくれる存在」の大切さを痛感し、あしなが育英会に就職した。

どっちから切り出したの?陸前高田に戻るって。もともと気持ちはあったの?(陸前)高田に戻ろうかなって。

タイミングというか、「帰ってこよう」という気持ちは、もともとあったもんね。

うん、あった。

できるだけ、やり直せるうちに失敗しておいたほうが。いろいろ経験して、仕事の区切りもよかったのが、ぴったり重なって。そこで(次女の)里帰り出産から戻ってくるのが、ちょうどかぶったんだよね。本当は神奈川で子育てをしようって言っていたタイミングといろいろ重なって。何年かあとに戻るってなると、高田に行って新しい仕事を始めたほうがいいかなって。失敗できるのもそうですし、次の仕事始めるにしても早めに勉強しといたほうがいいなとか、いろいろ思って。

そうだったんだ。

妙子さんと幸俊さん 互いに初めて明かす “あの日”のこと

震災で大切な家族を亡くした妙子さんと幸俊さん。これまで、震災が起きた当時のことを互いに話すことはほとんどなかったといいます。この日の対話は、それを初めて共有する機会になりました。

2人の実家は高田でしょう?いつまでいたの、中学生?

震災が起きたのが、中学校卒業の中3のタイミングで、そこまでは高田にいて。(発災)3日~4日後くらいに栃木の親戚の家に「行くぞ」ってなって、ずっとそこから。

じゃあ高田に残ってどうするとか考える暇もなく、「もう行くぞ」って連れていってもらえたというか。

迎えに来てくれたの?

そうそう。おじさんがガソリンを何とか入手して。水とか食料をできるだけ持って。

すごい。

ガソリンがまず手に入らないしさ。こっちにちゃんと来られるのかもよくわからないじゃん。

そんな中、おじさんが来て、着いてすぐに自分たちを乗せて、帰っていくみたいな。

栃木のおじさんのほうが気持ち的には距離が近いような、甘えられるような関係だったの?

そうですね。兄(次男)と私がそのまま連れていってもらって、それから高校の間ずっとお世話になった。向こうの高校には編入という形で試験と面接を受けて入った感じで。

もう4月から普通に高校行っていた?

そうです。入学式で誰一人知らない中。

それ、怖い。

たまたま高校の入り口で会った人と、「おはよう」みたいな感じでちょっと話して下駄箱まで行ったら、「あれ?靴箱が上下じゃん」って。そうなったところで、ようやく話す人がいたみたいな感じ。たえちゃんはどうだった?高校とか。

私は高校1年生で部活(吹奏楽部)中に被災して。高校の裏にグラウンドがあって、そこで野球部とかが部活していて、そこに逃げて助かって。携帯とか全部、部室に置きっ放しで何にもなくて。目が悪かったからメガネもなくて、すごくぼやけたまんま。でも、津波が来るのは見た。2、3日室内練習場にいて、親が迎えに来る人は帰っていくし、私は2、3日親が来なくって、母方のおじさんとお母さんが迎えに来てくれて、しっかり帰れた。大船渡市から通っている同級生がいたから、その子たちは自分たちで三陸道を歩いてお家に帰って。

大変だよね。

なんかもう、絶対、家が流されたのは、津波で何となくわかるから。帰る場所がないからって言って、同じ(陸前高田市の)気仙町の同級生とかも結構、学校で待っている子が多くて。

お父さんとおばあちゃんはだめだったってお母さんが迎えに来たときに聞いて。でも、お母さんが生きていたからよかったって。

親戚のお家でしばらくは暮らしていて、仮設住宅に入った?

そうですね、お母さんの実家も結構、山のほうなんですね。川から津波が来たから、目の前ギリギリだったけど、居候させてもらって。そこから小学校の仮設住宅に申し込みして、小学校に建てられた仮設に住んで。高校は5月のゴールデンウイークからスタート。いちばん県内で遅かったので。

なかなか外に出られる状況でもないしね。高校始まるときにはもう仮設だった?

高校始まるときにはそうだね、仮設にいたはず。

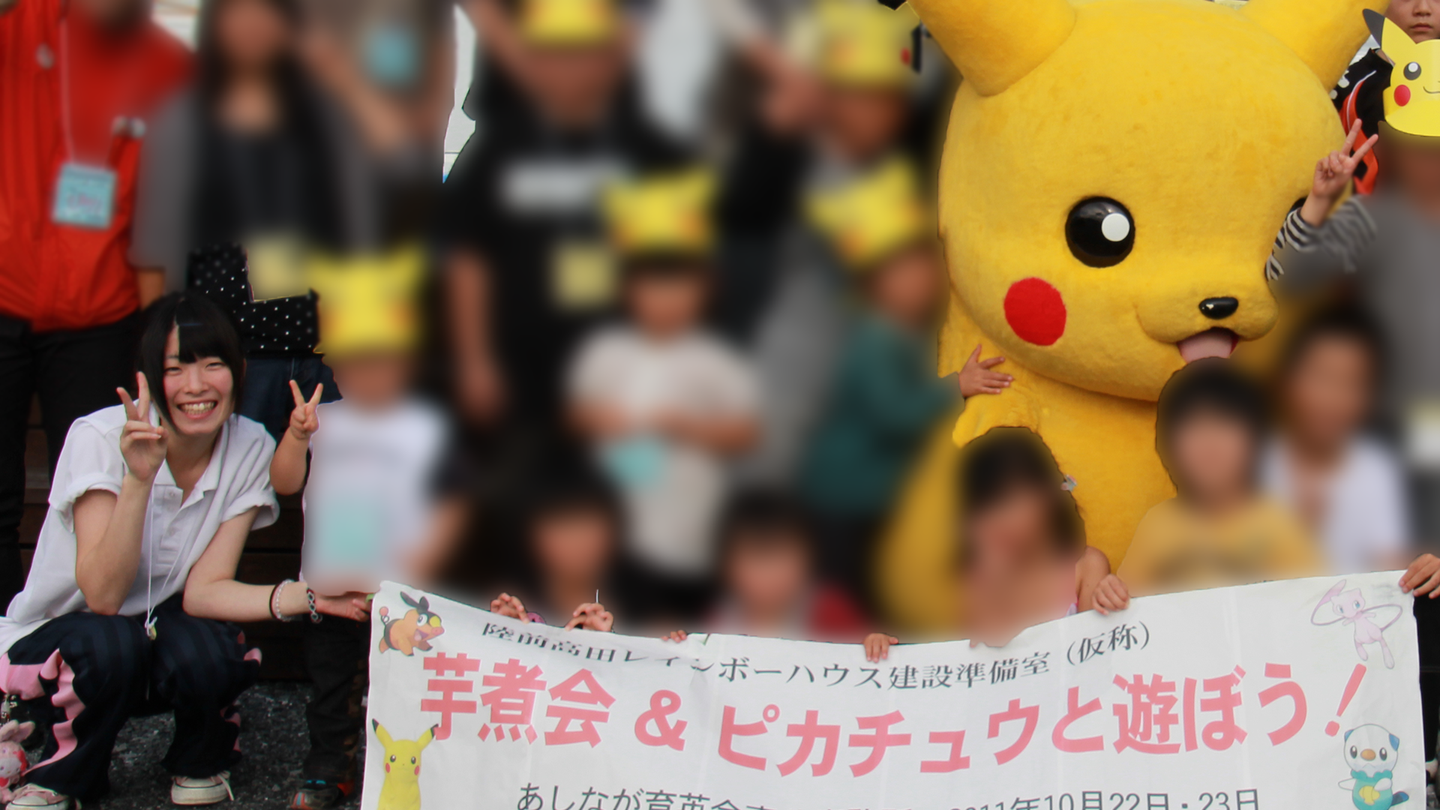

そうだ。東北レインボーハウスに来た2人の記録を見ててさ、たえちゃんは2011年にもう来ているんだよね、1回。

2011年?

そう。お母さんと1回だけ。ここ(陸前高田のレインボーハウス)が建つ前の近くに、トレーラーハウスがあって、そこに来ていて。

ピカチュウと写真撮った!

そうそう。ピカチュウと…写真があった。すごく若いの。

やだあ。

ちょうど残ってて、これ。

「おじいちゃんはどこにいるの?」って聞かれたら…

2人の娘の親となった妙子さんと幸俊さん。震災のことや自身の体験について、子どもたちにどう伝えていくのか。レインボーハウスの2人からある質問を投げかけられました。

子どもに自分のおじいちゃん・おばあちゃんの話ってされるときある?

自分の娘たちに震災のこととか、おじいちゃんが亡くなった話とかってさ、いつごろしようかなとか、言わなきゃいけないタイミングあったなとかって経験ある?

無いよね。来年ぐらいにもしかしたら…聞かれたりするのかな。“じいじ”って言っているしね、親戚に。もしかしたら聞かれるかな。

私の実家の仏壇に私のお父さんとおばあちゃんの写真があって、お正月とかに見ているかもしれない。お墓参りは行ったことあるけど、でもちゃんと覚えているかどうかって感じだから。「パパのパパは?」とか、「おじいちゃんは?」とか、わかったときに言うんだろうなっていうのはあるけど。

写真持ってないからさ。聞かれたらどうしよう。

そうだよね。難しい。

難しいな。

そういうときが、でもいずれは来るだろうから。

写真ないんだっけ?

私は持ってないですね、少なくとも。

だって着の身着のままね、栃木にいったんだもんね。お墓は栃木にあるの?

高田にあって。

そこのお墓参りも行くし。そのときはでも「なむなむだよ」って、今はやって。そういうのの積み重ねの中で本人たちも何か気付く事があるかもしれない、おいおい。大体どう転がるか、どう感じるか、あの子たちが感じるかわかんないもんね。

自分のときも小っちゃい頃に、こっちにいるおじいちゃんおばあちゃんは亡くなっていたから。そういうものだと思っていた。写真はあったけど。仏壇にあったけど。こういう人なんだみたいな。話は聞くけど、何もどういう性格とかは知らないし。それは子どもなりに納得して育ってくれるんじゃないかな。

親を亡くした2人 同じ境遇の人たちへ

たえちゃんが、ゆっきーを(レインボーハウスに)誘ってくれたように、同じ親を亡くした子どもたち、同世代でもいいし、今、中高生ぐらいの子たちでもいいし、これだけは伝えておきたいなみたいなメッセージとかがあれば教えてほしいなと思います。

1人で思い悩んだりするよりも、自分が結構思い悩んでいるときもあまり人にそのことを言わなかったけど、意外と周りの人も、自分が思っている以上に周りの人は自分のことを気にかけてくれていたし、話して相談して、一緒に解決方法とかを考えてもらったりしたほうがよかったなと思うので、そういうことをしてみてもいいのかなと。今悩んでいる人とか、思い悩んでいて口に出せてない人いたらちょっと相談してみる。いちばん相談しやすい人からでもいいから。そういうふうに思いました。

無理に思い出したり、考えることも、自分がしたくないなら別にしなくていいと思うし、話したいときがあったら、うちらでもいいし、レインボーハウスの人でもいいし、話してほしいし。自分のしたいようにしてほしい。話すも話さないも、考えるのも考えないのも。自分の身近な人が知りたいって言ったら、言えばいいし。自分がしたいようにするのがいちばんだと思う。

2時間以上に及んだ4人の対談。子育てに忙しい日々を過ごすなかで、久し振りにじっくり話せる機会だったのか、終了後のすっきりした表情が印象的でした。いつか、おじいちゃん・おばあちゃんのことを、子どもたちから聞かれる日が来る。そしてそのとき、どう子どもたちと向き合うのか。機会があれば、また聞いてみたいと思っています。