真偽判断は極めて困難・・・ “AIフェイク”氾濫の時代を生きる術とは

『ビデオ電話で友人に頼まれて金を振り込んだが、実は顔も声もAI技術で他人がなりすました偽物だった』

『参考にした通販サイトのレビューが、自分の体験に基づかない生成AIが書いたものだった』

いま、こうした事態が私たちのすぐそばで起きています。

簡単な指示を打ち込むだけで、文章・画像・動画・音声まで作ることができる『生成AI』。

私たちの生活をより便利に、より豊かにしてくれる一方で、これがフェイク情報の作成や拡散にも使用されているのです。

身の回りの至るところにフェイクが潜む“ウィズフェイク”とも言える時代。

専門家にその実態とすぐに実践できる対策を聞きました。

(「フェイク・バスターズ」取材班)

国際大学グローバル・コミュニケーション・センター准教授。フェイク情報の拡散や人々の行動を経済学の視点から分析・研究。国のAI戦略会議のメンバー。

生成AIの登場で状況が一変 “ウィズフェイク”時代に

フェイク情報について調査してきた山口さん。2023年、私たちは大きな転換点に立っていると指摘します。

-

山口真一さん

山口真一さん -

「“ウィズフェイク”、つまりフェイクと共に生きる時代というのが、まさに今この時代であると感じています」

山口さんによると、「フェイクニュース元年」「フェイク情報元年」と呼ばれるのが2016年。アメリカ大統領選挙で多くのフェイク情報が飛び交い、世論の形成などに利用されました。

その後、災害の際に偽画像が拡散したり、新型コロナウイルスの感染拡大の折には根拠が不確かな情報が世界中を駆け巡って、WHO=世界保健機関が「インフォデミック」として注意を呼びかけたりするなど、フェイク情報がまん延するようになりました。

しかし、生成AIの登場はその状況を一変させるほどの衝撃だといいます。

-

山口真一さん

山口真一さん -

「100ある情報の中で1つでもフェイクがあるんだったら全部を疑ってかからなくてはいけない。それがどんどん深刻になっているというのが今の状況だと感じています。とりわけ、昨今における生成AI技術の普及によってフェイクをより大量に作れるという状況になると、その数はこれまでとは全く次元が異なると予想されます」

“ウィズフェイク”時代の問題点① 高精度なフェイクが爆発的に増える

これまで、フェイク情報に対抗するためには個々のメディア情報リテラシーを高めていくことが必要だと言われてきました。しかし山口さんは「この“ウィズフェイク”の時代はリテラシーだけでは対抗できない」といいます。

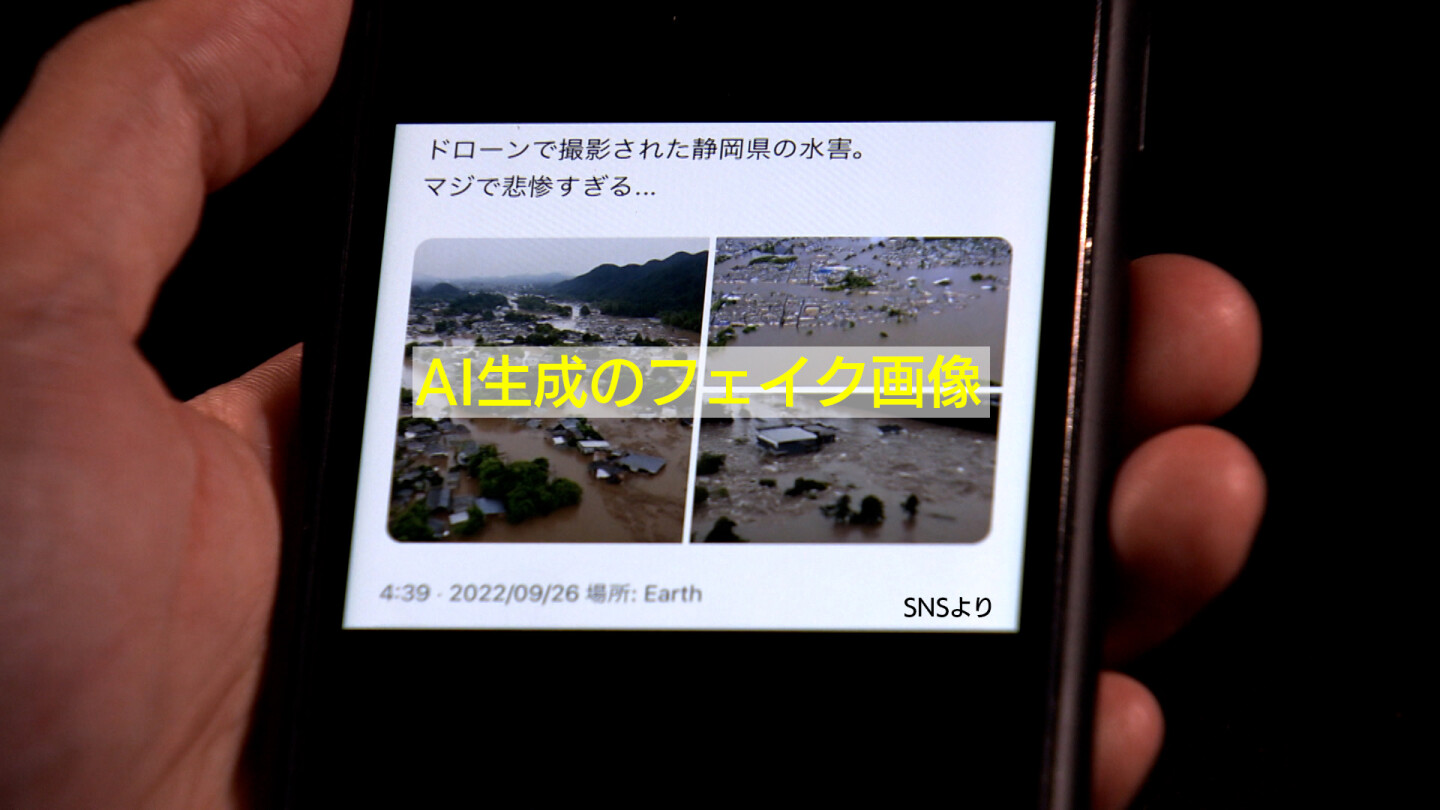

例えば2022年にSNSで拡散した、静岡県の町が台風で水没したかのような偽画像。生成AIで作成されましたが、人間の目でもよく見ると、水の流れや建物の形など「おかしいな」と思うところがあったといいます。

また人物の偽画像については、これまで指や髪の毛に違和感が出やすいといわれていました。それが2023年に入り、生成AIの精度が格段に向上し、真偽の見極めが極めて困難な状況になっているといいます。

-

山口真一さん

山口真一さん -

「ものすごいスピードで、どんどん精密な偽画像・偽映像が作られてきている。いよいよ人の目ではチェックしきれなくなってきています。しかもそうした精密な偽画像・偽映像が簡単に大量に作れてしまう。もう人間の域を超えてしまいつつあるんです。もちろんメディア情報リテラシー向上が大切なのは変わらないし、今後も高めていく必要があると思っています。ただAIによるフェイク情報の問題は、すでにリテラシーの問題を超えてしまっていると言えます」

“ウィズフェイク”時代の問題点② 人々のフェイクを見抜く力はそもそも高くない

“ウィズフェイク”の生き方を迫られる私たち。それでも「自分は大丈夫」と思っている方もいらっしゃるかもしれません。

しかし山口さんが2023年に行った調査は、人々のフェイクを見抜く力は決して高くないことを示しています。

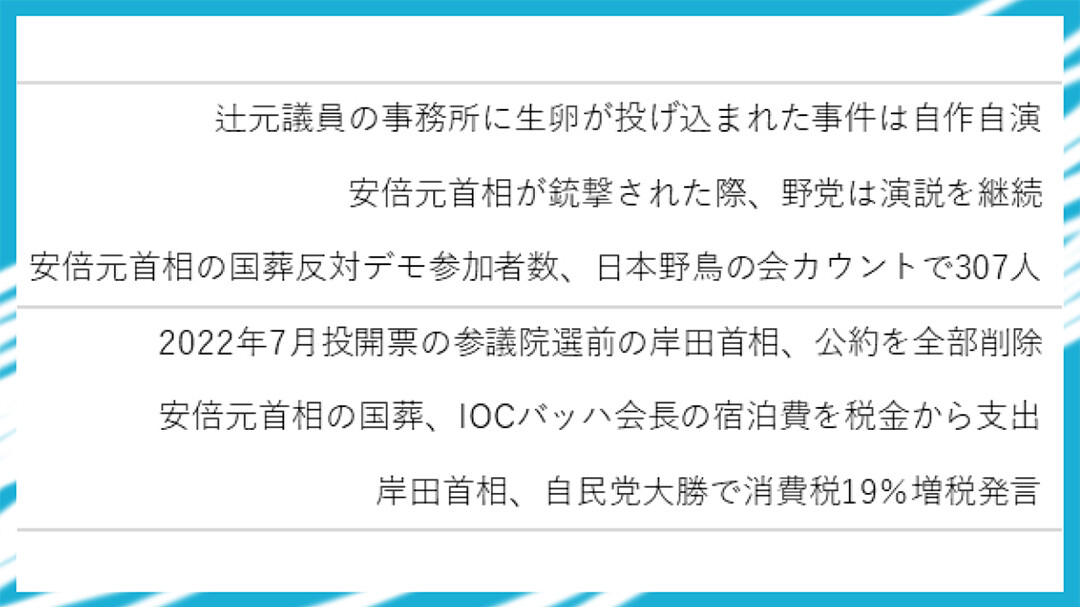

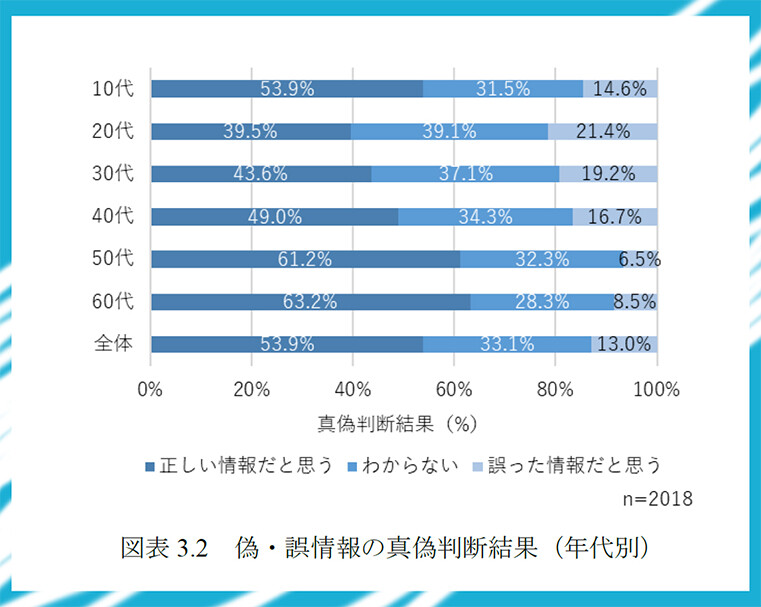

こちらは実際に存在する6つの政治的なフェイク情報。それらを提示し、実際に見聞きしたことのある人に対して「正しい情報だと思う」「わからない」「誤った情報だと思う」の三つの選択肢から選んでもらいました。

その結果、「誤っていると思う」と答えたのは、加重平均を求めると全体で約13%。フェイク情報を見聞きした多くの人が、正しいと思ったり、分からないと判断を保留したりしていることが分かりました。

この調査で例として挙げた6つのフェイク情報は、人間によって作られたものです。今後、AIによってフェイク情報が簡単に大量に作られていくことに、山口さんは危機感を抱いています。

-

山口真一さん

山口真一さん -

「フェイク情報の数は、全くこれまでとは次元が異なるというふうに予想され、情報の真偽のチェックも追いつかなくなっていく可能性があります。これが意味するのは、より一層人々はだまされやすくなるということです。また、フェイク情報をメディアが誤って報じてしまうということはこれまでもあったわけですが、今後はもっともっと増えていくだろうと考えられます。そうなってくると、いよいよ何を信じればいいのか、何を信じてはいけないのかということが分からなくなるリスクがあります」

“ウィズフェイク”時代の問題点③ フェイクが犯罪に悪用される

さらに“AIフェイク”への大きな懸念が、犯罪への悪用です。

例えば世界では、AIで作った偽音声で企業の経営者になりすまし、社員に送金させるといった詐欺事件がすでに起きています。

また日本においては、2022年の「特殊詐欺」の認知件数は1万7570件(前年比21%増)、被害額は370億8000万円(前年比31%増)と大きな問題になっており、今後は詐欺グループがAI技術を使うリスクも想定しておく必要があります。

そして、山口さんは司法の世界への影響も懸念しています。

-

山口真一さん

山口真一さん -

「裁判の証拠映像・画像をAIによってねつ造する可能性が、今後は十分あり得ると思っています。裁判官は提出された証拠を基に判断する必要がありますが、そもそもその証拠が正しいものかどうかの判断をまずはしなくてはならない時代になる。それは社会としてのリスクだと感じます」

“AIフェイク”にはAIで技術的対抗を

メディア情報リテラシーの向上で立ち向かうには限界があるという“AIフェイク”。山口さんが訴えるのは“技術的な対抗”です。

文章や映像、画像を作ったのがAIかどうかを判断するためのAI技術を発展させ、それを誰もが簡単に使える状態にするというもの。

例えば、あるサービスに画像などをアップすれば『これはAIが作った確率80%です』と示してくれる。あるいは、SNS上に投稿された画像について自動で判断して『これはAIが作った可能性が高いです』と表示してくれる。そうした判別する技術が必要だといいます。

-

山口真一さん

山口真一さん -

「人は最小限のコストで真実を知りたいと考えるものです。だからこそ、誰でも簡単に使える技術が今こそ必要だと思います。ただ、日本はAI開発に対する投資額が世界的に見て非常に少ないのが現状です。AIに対する投資額が少なければ、判断技術の開発や継続的なアップデートも弱くなるわけです。画像や映像は海外のサービスを使えばいいかもしれませんが、日本語で書かれたテキストという話になると、やはり日本の文脈なども重要になってくるので、日本で開発を進めるということが一番大事なんです」

今すぐに私たちができること “安易に拡散しない”

“ウィズフェイク”時代をどう生きるか。山口さんが最後に伝えたのは『情報を安易に拡散しない』ということです。

周囲に話したりSNSに投稿したりしたくなったときだけでも、いったん立ち止まって情報をしっかり検証する。そうすれば、その人がスプレッダー(拡散者)になることはないといいます。

-

山口真一さん

山口真一さん -

「実はフェイク情報は事実の6倍のスピードで拡散していくと言われています。フェイク情報は目新しくて新規性がある、センセーショナルなんです。センセーショナルな情報に飛びついちゃって、その結果拡散してしまう。またフェイク情報を拡散する動機について調査したところ、多かったのが『怒りを感じたから』とか『不安に感じたから』というものでした。ネット上の情報を見ていて怒りや不安の感情を抱いたときほど、ちょっと待つ癖をつけてほしいです」

山口さんは、“ウィズフェイク”時代ならではのリテラシーもあるといいます。

-

山口真一さん

山口真一さん -

「今後、急速なスピードでインターネット上の情報はAIが生成したもののほうが多くなっていくと思います。ポジティブな動機で作られたものもあれば、悪意から作られたものもある。そうしたことを前提に情報空間に接することが非常に重要です。これこそが“ウィズフェイク”時代のリテラシーだと思います」