“3つのH”に気をつけて!スポーツ中の事故 防ぐには

体育の授業、部活動、運動会――学校生活の中で楽しみにしている子どもたちも多い、体を動かす時間。しかしスポーツには、一歩間違うと大きな事故につながるリスクも伴います。

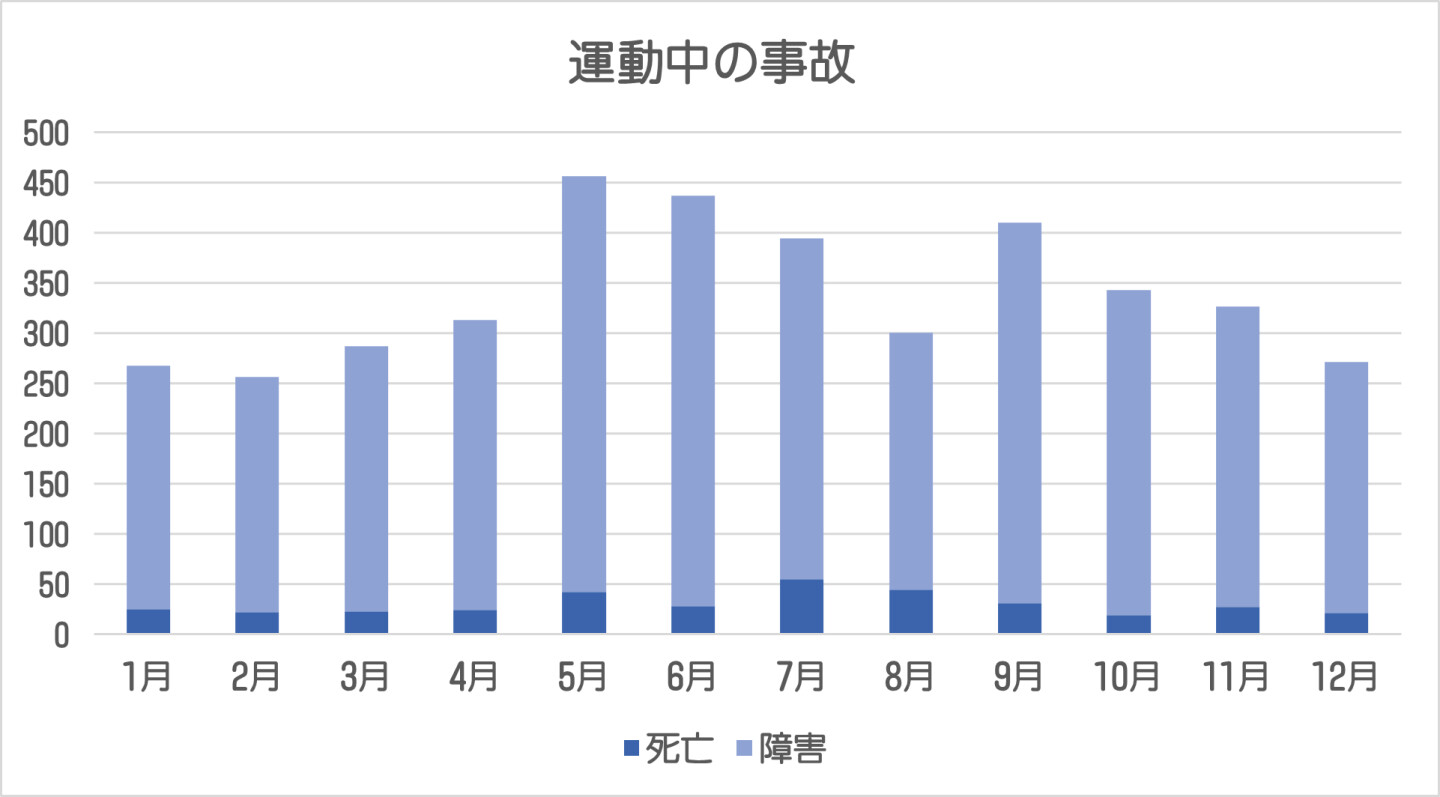

日本スポーツ振興センターが公開している学校事故のデータベースには、学校での運動中に亡くなった子どもが361人、障害を負った子どもが3699人にのぼると記録されています(2005~2021年度)。

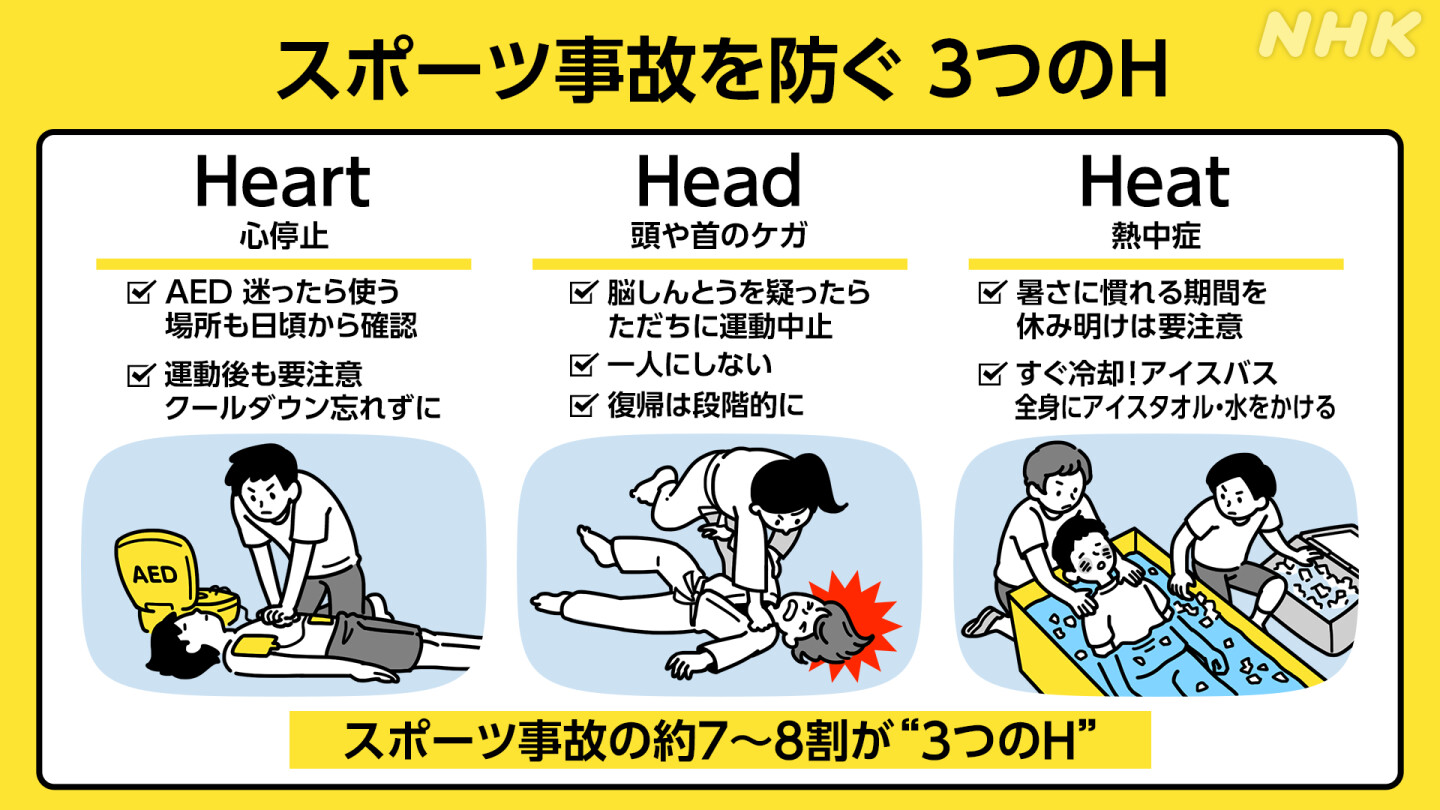

中でも重大な事故の多くを占めているのは、心停止など心臓系の事故(Heart)、頭や首のけが(Head)、熱中症(Heat)という「3つのH」です。

アメリカではこの3つのHを重点的に調査し、対策をとっています。

事故を予防するには?起こったときの対処法は?それぞれの専門家にききました。

(NHKスペシャル「学校事故」取材班)

スポーツ事故の約7~8割を占める「3つのH」

学校での運動中の事故のうち、死亡事故の原因を見てみると、361人中148人が「心臓系突然死」、47人が「頭部外傷」や「頚髄損傷」、25人が「熱中症」で亡くなっています。

(日本スポーツ振興センターのデータより)

心停止など心臓系の事故(Heart)、頭や首のけが(Head)、熱中症(Heat)は「3つのH」と呼ばれ、スポーツ中に起きる重大事故の約7~8割を占めるとされます。

まずは、事故を防ぐために覚えておきたいポイントをまとめました。

<心停止>

☑AED 迷ったら使う 場所も日頃から確認

☑運動後も要注意 クールダウンを忘れずに

<頭や首のけが>

☑脳しんとうを疑ったら ただちに運動中止

☑一人にしない

☑復帰は段階的に

<熱中症>

☑暑さに慣れる期間を 休み明けは要注意

☑すぐ冷却! アイスバス・全身にアイスタオル・全身に冷水をかける

それぞれの事故ごとに、対策を詳しく見ていきます。

“クールダウン”の大切さを見直して!「心停止」

“3つのH”のうち最も多い「心臓系突然死」の特徴を分析できないか。

AI(機械学習)を用いたテキスト分析を行うと、体育や部活動中の事故の特徴として、“走る” “ランニング” “持久走”といったことばが浮かび上がってきました。

<記述より>

100mを4回、200mを2回走った。少し休憩を取り、再び走ろうと立ち上がったとき、突然倒れた。人工呼吸、心臓マッサージを行い、AEDを用いて心肺蘇生を試みた。医療機関へ移送されたが、死亡した。(中学3年生・男子・死亡)

さらに、持久走で亡くなった子どものうち3割近くは、走っている最中ではなく、“走り終わった後”や“休憩中”に倒れていたことがわかりました。

日本大学医学部板橋病院で長年、心臓系突然死について研究し、現在は神奈川工科大学で教鞭をとる鮎澤衛医師に、何に注意すべきか、聞きました。

-

子どもの心停止が専門 神奈川工科大学健康医療科学部特任教授 鮎澤衛さん

子どもの心停止が専門 神奈川工科大学健康医療科学部特任教授 鮎澤衛さん -

相当の距離を走るのは、子どもにとって強い負荷になっていることが多いです。運動をやめた直後は、非常に急激な脈拍や血圧の変化が起こる可能性がありますので、運動をさせて終わったらそれでおしまいではなく、終わったあとも1時間程度、児童生徒の様子をよく注意して見て頂くことが必要になると考えます。

学校へのAEDの普及により、心臓系突然死は減少してきたものの、下げ止まっています。持久走や大勢で運動する際は、AEDをすぐそばに置いておくなど、備えを徹底する必要があります。

鮎澤さんがすすめる対策は…

☑負荷の大きな運動をする際は、AEDがすぐ運べる準備を

☑運動後も注意。クールダウンや体調観察の徹底を

頭を打ったらすぐに休んで!「頭や首のけが」

2つめのHは「Head」。頭や首のけがです。

その中で多いのは、「脳しんとう」の事故です。データの中には、頭を打ってすぐに亡くなった事故だけでなく、頭を打ったあとも運動を続け、しばらく後に亡くなった事故もありました。

<記述より>

ラグビー部の合宿中、前日にタックル練習中に転倒したが、「大丈夫です」と立ち上がり、休憩を入れながら練習を続けたものの、体調不良を訴えたので練習を中断させた。その夜と翌日の朝も体調不良を訴えることもなかった。試合前練習にコンタクト練習を行っている際に、突然意識を失い倒れた。救急車を要請し搬送されたが、約2週間後に死亡した。(高校2年生・男子・死亡)

脳しんとうに詳しい、桐蔭横浜大学スポーツ科学部の大伴茉奈さんからの注意点は…

☑脳しんとうの疑いがあるときはすぐに運動を中止する必要がある

-

脳しんとうが専門 桐蔭横浜大学スポーツ科学部特任講師 大伴茉奈さん

脳しんとうが専門 桐蔭横浜大学スポーツ科学部特任講師 大伴茉奈さん -

通常、スポーツ中に頭痛がすることはほぼないはずです。

ふらつく状況なら運動を中止したほうがいいですし、普段と違う様子なら声かけをするべきだと思います。

部活動だと、先生と生徒の関係性で、生徒が自分から不調を伝えるのが難しいこともあります。普段から不調を口にできる環境にしておくことが必要です。

脳しんとうについてデータの分析や研究が進んでいるアメリカでは、練習のガイドラインが整えられ、以下のようなことが当たり前になっているといいます。

☑練習再開前に予防トレーニングを行うことや、段階的に再開していくこと

☑指導者も子どもたち自身も、脳しんとうに関する正しい知識を持つこと

-

大伴茉奈さん

大伴茉奈さん -

指導者自身が脳しんとうを乗り越えてやってきたから大丈夫、という認識があったり、生徒自身も少しのけがは当たり前だと思っていたりという場合が多いです。

脳しんとうになった場合は授業も休む、リハビリをするなど、海外では当たり前になっていることを、日本でも普及させるべきだと思います。

氷水(アイスバス)につかるのが最も有効!「熱中症」

3つめのHはHeat、「熱中症」です。

事故のデータを見てみると、症状が出た直後の応急処置が不十分だったとみられる例が少なくありません。

<記述より>

ハンドボール部の活動中、運動場で準備運動としてランニングをしていたところ、35分走り終えた時にふらついたので、顧問が日陰に座らせ休ませたが、自力で給水できず、問いかけにも応えなくなった。すぐに氷で頚部や脇を冷やす等の応急処置を行った。救急車を要請、入院したが、同日死亡した。(中学1年生・男子・死亡)

運動生理学・環境生理学が専門の、新潟大学教育学部准教授の天野達郎さん。

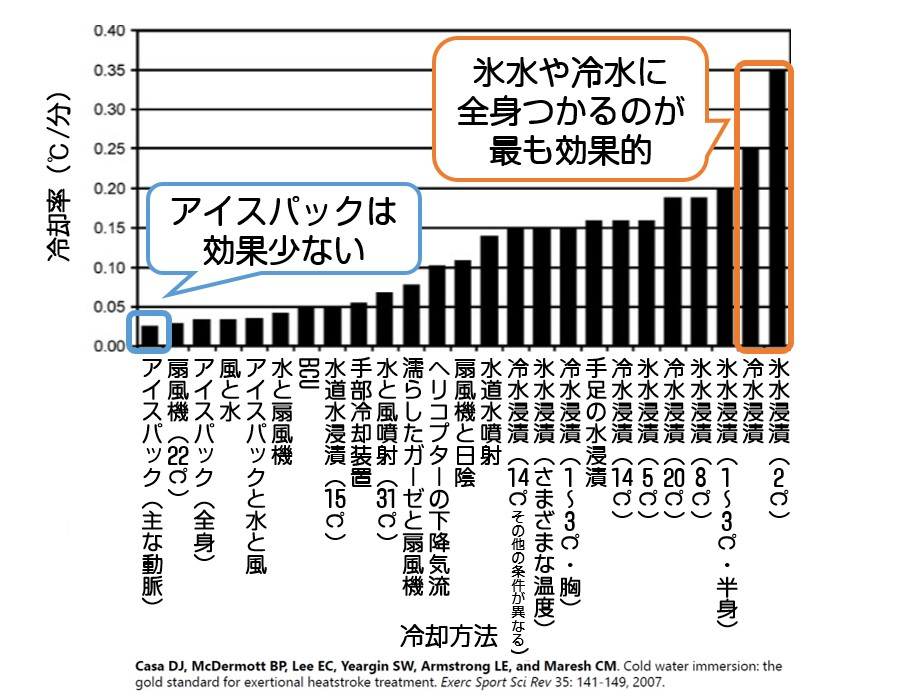

実は脇などをアイスパックで冷やす方法は効果が低いといいます。

-

新潟大学教育学部准教授 天野達郎さん

新潟大学教育学部准教授 天野達郎さん -

一般にアイスパックを脇にあてると太い血管が冷えて体温を下げる、といった認識があると思いますが、実際にはそのような効果は見込めません。アイスパックでは皮膚との接触面積が小さすぎて、体温を下げるほど熱が奪われません。

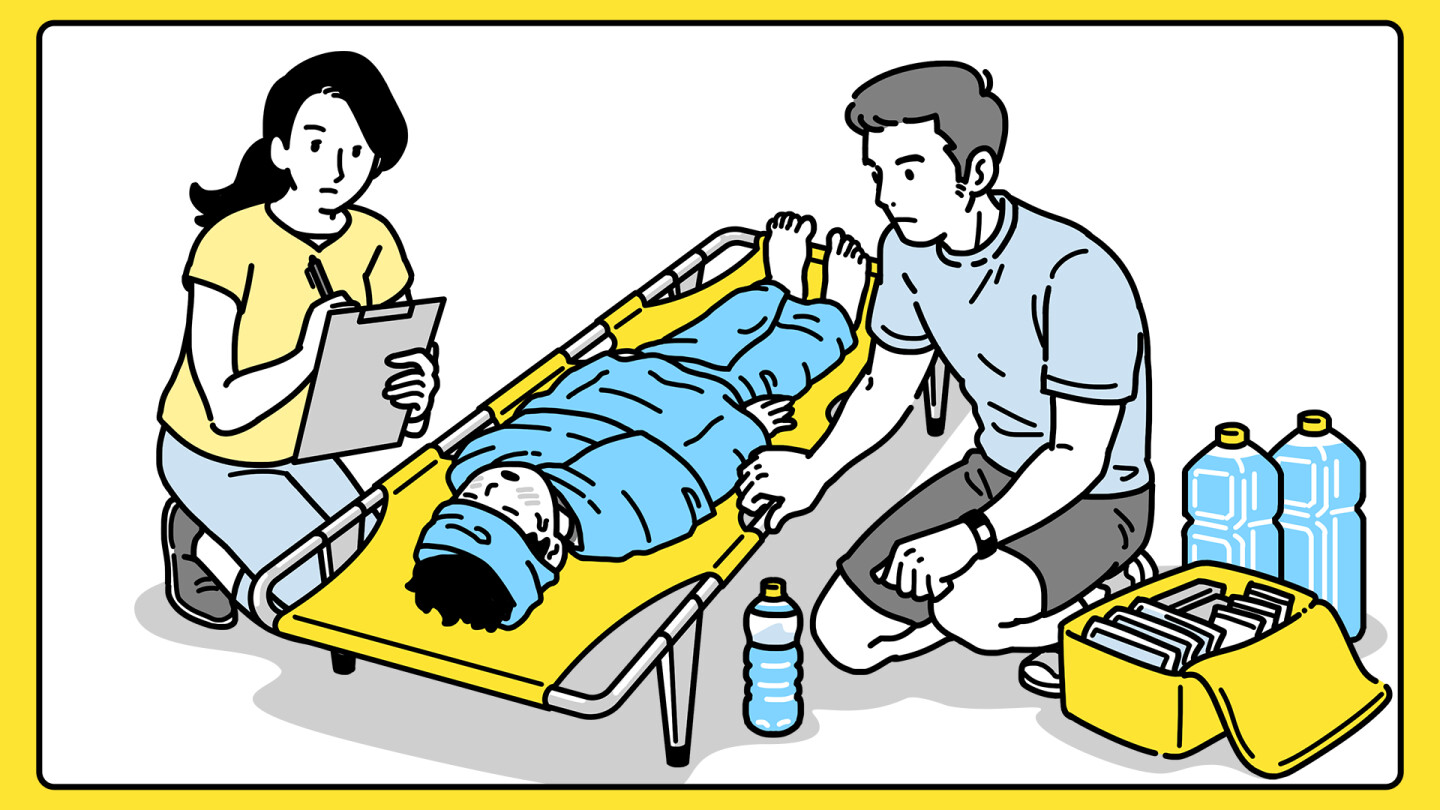

熱中症は、倒れてから10分以内に冷却をはじめれば救命率が100%になるというアメリカの研究もあります。確実に体温を下げるために最も効果的な処置は…

☑氷水の風呂(アイスバス)を使用すること

アイスバスは、アメリカのスポーツ現場の多くで備え付けられている「氷水の風呂」です。

おけに水をはり、大量の氷を流し込み、受傷者の全身を入れます。

これが最も体温を下げる効果があると研究結果は示しています。

ただ、日本ではまだ普及しておらず、難しい場合は以下のような方法を提案しています。

☑日陰で全身に冷水をかけて風を送る

☑冷水に浸したアイスタオルを全身に巻いて冷却する

(アイスタオルは1~2分ごとに交換する)

-

天野達郎さん

天野達郎さん -

アイスバスは全身から熱が移動するので、より効果は高く、またバスの中は水流による対流もあり、皮膚からの熱伝導もよいです。熱中症の中でも最も重症度の高い労作性熱射病の場合、急速に体温を下げるにはアイスバスが最も効果的です。

それが難しければ、“できるだけ冷たい水をぶっかけること”や“アイスタオルを全身に巻くこと”などが大切です。

熱中症は“休み明け”に特に注意!

さらに、アメリカの研究では、長期の休み明けに練習を再開した際の初日と2日目が危険ということがわかっています。

-

熱中症が専門 早稲田大学スポーツ科学部准教授 細川由梨さん

熱中症が専門 早稲田大学スポーツ科学部准教授 細川由梨さん -

暑さという負荷と、休み明けから急に運動をするという負荷の2つの負荷があるので、段階的に運動量や運動強度を上げていくことが必要です。

春から夏に向かう中で急に暑くなる日があったり、テスト期間などで部活が休みだったあと久しぶりに練習を再開したり、試合や合宿などで強度の強い運動を始めたりなど、いろいろなリスク要因が重なると、熱中症が起こる可能性も高まります。

365日ずっと気を張り詰めてというのはなかなか難しい部分もあると思うんですが、リスクが高くなる時期が分かっているのであれば、対応がしやすいと思います。

早稲田大学スポーツ科学部准教授の細川由梨さんからの提言は…

☑長い休み明けは要注意!軽い負荷の運動から

☑徐々に体を慣らしていく期間を作るべき

3つのHのほかにもリスクが… “校外の練習”に注意!

日本の部活動でよくみかける、学校の周りや河川敷などを走る練習。

こうした場面にもリスクがあると警鐘を鳴らすのが、アスレティックトレーナーの山中美和子さんです。

部活動中の死亡事故について、山中さんが日本スポーツ振興センターのデータを場所別で独自に分析したところ、“学校の外”で起きたケースが4割を占めていたのです。

その9割以上が“3つのH”でした。

学校の外での活動は、さまざまなリスクを考慮して行う必要があると指摘します。

-

アスレティックトレーナー 山中美和子さん

アスレティックトレーナー 山中美和子さん -

学校の中でのAED設置率は100%に近いと言われていますが、学校から離れたとたん、AEDはどこにもなく、誰かが突然倒れても対応は難しいです。校外で練習する場合は、AEDが設置されている場所なのか、なければ持参する必要性も含めて考えることが大切です。

また、学校の外にいるとき救急車を呼ぶとなると、自分たちが今どこにいるのか伝える難しさがありますし、救急車の搬送ルートをどうしたらいいのかという課題もあります。いざというときに備えて、あらかじめシミュレーションしておくことが必要になります。

山中さんが提案する対策は…

☑外で活動するときは、ペアなどを組ませて1人にしない

☑学校外に持ち出せるAEDを用意しておき、外部での練習時に持参する

☑いざというときのため、搬送ルートのシミュレーションを

そして…実は5月が最も危ない?

あたたかくなってきて、思いきり体を動かしたくなる5月。しかし、これからの季節は注意が必要でもあります。

学校での運動中の事故を月ごとに見てみると、5月が456人と最多になっているんです。

5月に事故が多い理由として、専門家は「運動の強さが強まる時期」と「急に暑くなる時期」などリスクが重なるタイミングであることを指摘します。

私たちの体も心も元気にしてくれるスポーツ。

指導者、保護者、子どもたち…それぞれが事故の予防と対策を知っておくことで、より安心して体を動かすことを楽しめると思います。