まさか、体育祭の「むかで競走」でこんな大けがをするなんて…

運動会の競技として根づいている「むかで競走」。

実は、全国で年間300件以上の骨折事故が起きるなど“けがが多い種目”だという指摘があります。

取材した私も、学生時代に指を骨折したうえに気胸になったことも……。

当時は「けがはつきもの、しかたないことだ」と考えていましたが、取材をする中で「このままでいいのか、けがが減らせないか」と思うようになりました。

むかで競走に夢中だった実体験を元に、事故の当事者や専門家を取材しました。

(NHKスペシャル「学校事故」取材班 李有斌)

高校最後の体育祭で、まさかの入院

7年前、高校3年生の体育祭。

私は学生生活の最後ということもあり、いつも以上に気合いを入れて参加していました。

お昼も食べ終えた、午後2時ごろ。

体育祭も大詰めを迎え、クラス対抗の「むかで競走」の時間に。

この結果次第では順位が大きく変わる、体育祭の目玉競技でもあります。

列の前のほうにいた私。

2本のひもで6~7人の足をひとつに結び、友人の肩をつかみ…

よーい、ドン!

「1、2、1、2、1、2……」

……ところが、足が絡まってしまった私は、派手に転倒。

列の後ろにいたクラスメートたちが、ドミノ倒しのように私の体の上に倒れてきました。

それでも、無我夢中で体勢を立て直して、なんとかゴール。

ただ、ゴールの瞬間から、体に異変が……

「指が痛い…。あれ?なんか、胸が苦しい…。唾がうまく飲み込めない…?」

気のせいだろうと思い、指は保健室で応急処置をしてもらい、クラスの打ち上げまで参加。

周りを見渡すと、骨折やねんざなどのけがをした友人が何人もいました。

次の日になると、けがをした指の痛さとともに“息苦しさ”が増していきました。

これはおかしいと思い病院を受診すると、「中指の骨折と気胸」という診断に。

むかで競走での転倒の衝撃で、胸が圧迫され肺から空気が漏れていたのです。

漏れた空気は首下でたまり、指で押すと気泡がはじけて「プチップチッ」という音が耳元まで聞こえました。医師からは、“呼吸困難に陥る可能性もある”と言われ、緊急入院することに。

「呼吸困難…?死ぬの…?」

18歳だった私にとって衝撃の言葉でした。

まさか体育祭のむかで競走で入院することになるとは、夢にも思わなかったからです。

当時、体育祭で入院するほどのけがをしたのは私だけ。

運が悪く、自分だけがたまたま大けがをしただけだと思っていました。

むかで競走での事故で障害が残った人も

今回、学校事故をテーマに取材することになり、むかで競走でけがをした記憶を思い起こした私。

実はけがが多い競技だと知るようになり、ほかの当事者からお話を聞けないか調べていると、ひとりの女性に行き着きました。

車椅子ラグビー選手として活躍している月村珠実さんです。

月村さんがむかで競走で事故に遭ったのは、中学3年生のとき。

応援団長にもなり、私と同じく体育祭に熱中していたといいます。

事故は、体育祭に向けた昼休みの自主練習中に起きました。

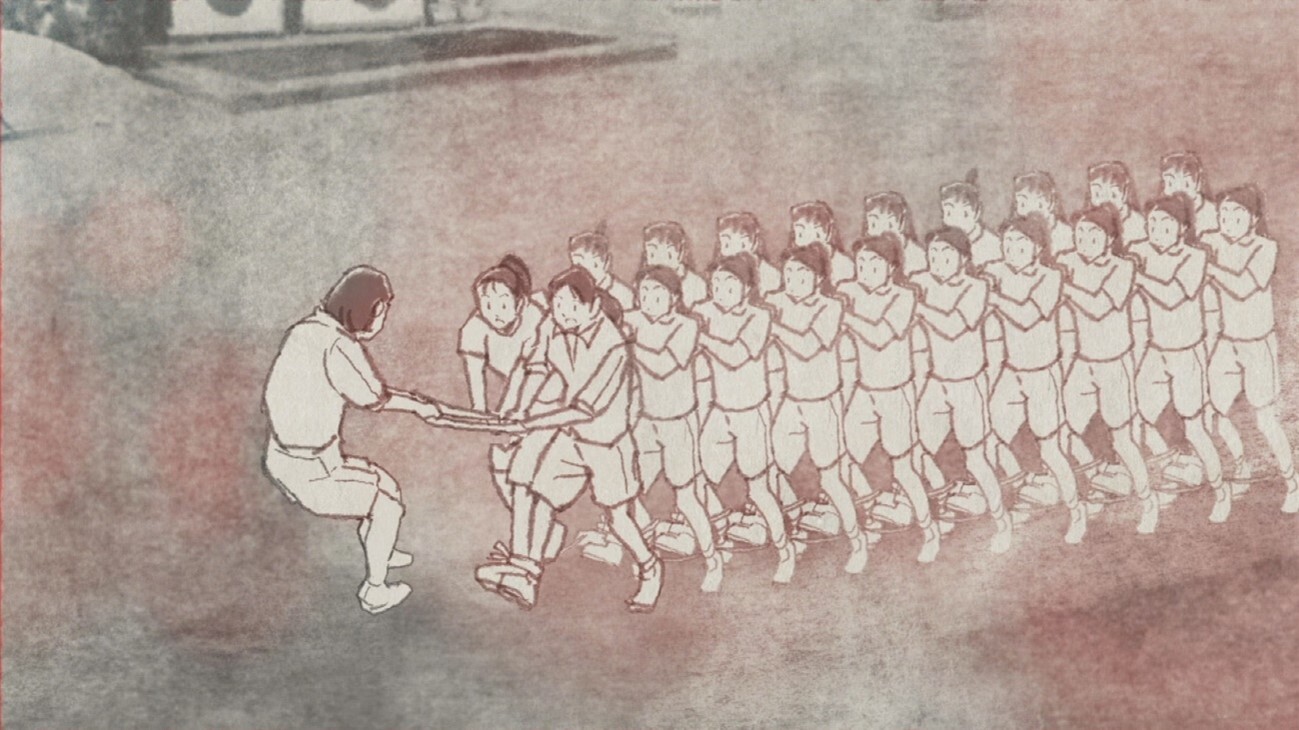

月村さんが通っていた中学校では、縦10列・横2列の20人が1つのグループという独自の隊列を組んでいました。

前後の人だけでなく、隣の人とも足を結び、動きは複雑に。

たびたび転倒していましたが、誰も気にとめる様子はなかったといいます。

この日の月村さんは、隊列の先頭で、後ろ向きで走りながらタオルを引っ張り、隊列の速度を上げるという、特殊な役を担当していました。

強い力で引き合う、月村さんとクラスメート2人。

ふとした瞬間にタオルが手から離れると、月村さんはバランスを崩して大きく転倒しました。

うしろから迫ってくるクラスメート。

止まることができず、倒れた月村さんの上に折り重なるかたちに。

月村さんは首を強く圧迫されてしまいました。

そのときの感覚について、月村さんはこう語ります。

-

月村珠実さん

月村珠実さん -

体全体にこう、ジャーンって衝撃が走ったというか。稲妻が走ったみたいな感じ。

触っているかも分からないし、体も動かせない。

なんか感覚がないっていうことに気付きました。

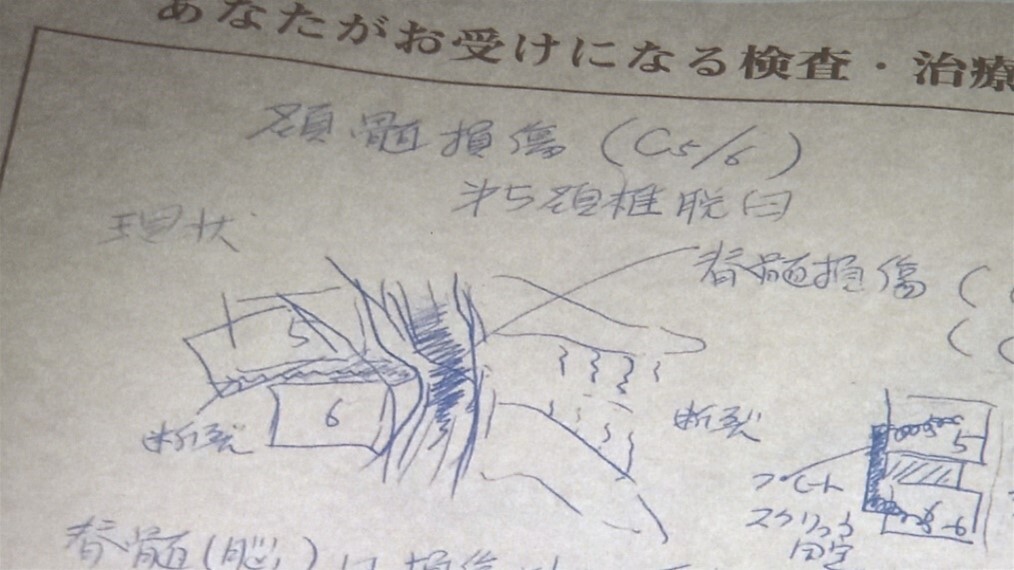

緊急搬送された病院での診断は、“頸椎脱臼骨折”。

神経が損傷し、手や足の機能が失われているというものでした。

-

月村珠実さん

月村珠実さん -

痛いしかなかったです。ただただ痛い。痛みに耐えるだけの毎日だったので、先のことは全然何も考えられませんでした。

楽しみにしていた体育祭は、病院のベッドのうえで過ごすことになった月村さん。

クラスが優勝したと聞き、涙があふれたといいます。

その後、3か月に及ぶ入院生活を送った月村さん。

何とか同級生と授業を受けたいと、ストレッチャーにのったまま学校に通い、中学を卒業。

リハビリを重ねて車いすの練習をし、1年遅れで入学した高校は同級生の支えを得ながら楽しい日々を過ごせたと話してくれました。

「事故が起きたことは誰も悪くないことだから」と、明るい様子で話してくれた月村さん。

むかで競走について何か思うことがあればと伺うと、こう話してくれました。

-

月村珠実さん

月村珠実さん -

むかで競走は楽しいだけじゃなくて。競技として危険もあるよ、と。

今後はやっぱり、けがは減っていくほうがいいと思うし、自分みたいにわざわざ後遺症を負う必要はないと思います。

なぜ、むかで競走でけがが起きる?

むかで競走の事故について、骨折が年300件以上起きているという調査結果もあります。

これは、2017~2019年度の結果で、産業技術総合研究所の北村光司主任研究員が、日本スポーツ振興センターのデータを調べたものです。

どうして、むかで競走でこれほどのけがが起きているのか。

さらに詳しい調査を行い、注意を呼びかけている医師がいます。

整形外科医の東山礼治さんは、2009年から7年間、その実態と原因について調査しました。

以前、静岡県富士市にある病院に勤めていたとき、むかで競走でけがをしたと受診する子どもの多さに驚いたという東山さん。

入院や手術が必要な子どももいる状況を改善できないかと、2009年から市内の小中学校を対象に、2012年からはけがの多い中学校だけを対象に「むかで競走の外傷調査」を、教育委員会・医師会の協力を得て、職場の同僚と共に実施しました。

医療機関58施設・小学校27校・中学校16校に行ったアンケートの結果です。

(平成28年度スポーツ庁委託事業 スポーツ事故防止対策推進事業 体育的行事における事故防止事例集より)

2009年から小学校の3年間の平均は、毎年参加する生徒数は約2100人で受傷者は約7.3人、受傷率は約0.34%でした。

2009年から中学校の7年間の平均は、

① 毎年の平均参加生徒数 4600 人のうち、受傷者数は 66 人。受傷率は約1.4%。

② 受傷内容は打撲・擦過傷が 33 人、捻挫が22 人、骨折・脱臼などは 11 人(うち手術を要する骨折 1.3 人) 。

③ 列の人数が20人~25人を超えると受傷率が高くなる。

④ 怪我は下肢が半数以上で、捻挫や骨折も足部・足関節に多い。

⑤ 足関節捻挫が多いのは、足を結んで走るという種目特性も影響している可能性がある。

⑥ 受傷のきっかけのほとんどは「転倒」。

(ドミノ倒し、ひきずられる、ひねる、踏まれる、尻もち、顔を打ち付ける、横に倒れる、後ろが急に止まって倒れる…など様々)

特に、転倒した場合の受傷率は95%以上にものぼり、事故による怪我を予防するためには、何よりもまず「転倒」を減少させる必要があることが分かりました。

事故防止のポイントは3つ!

「むかで競走中の転倒リスクは、簡単な工夫で減らすことができる」という東山さん。

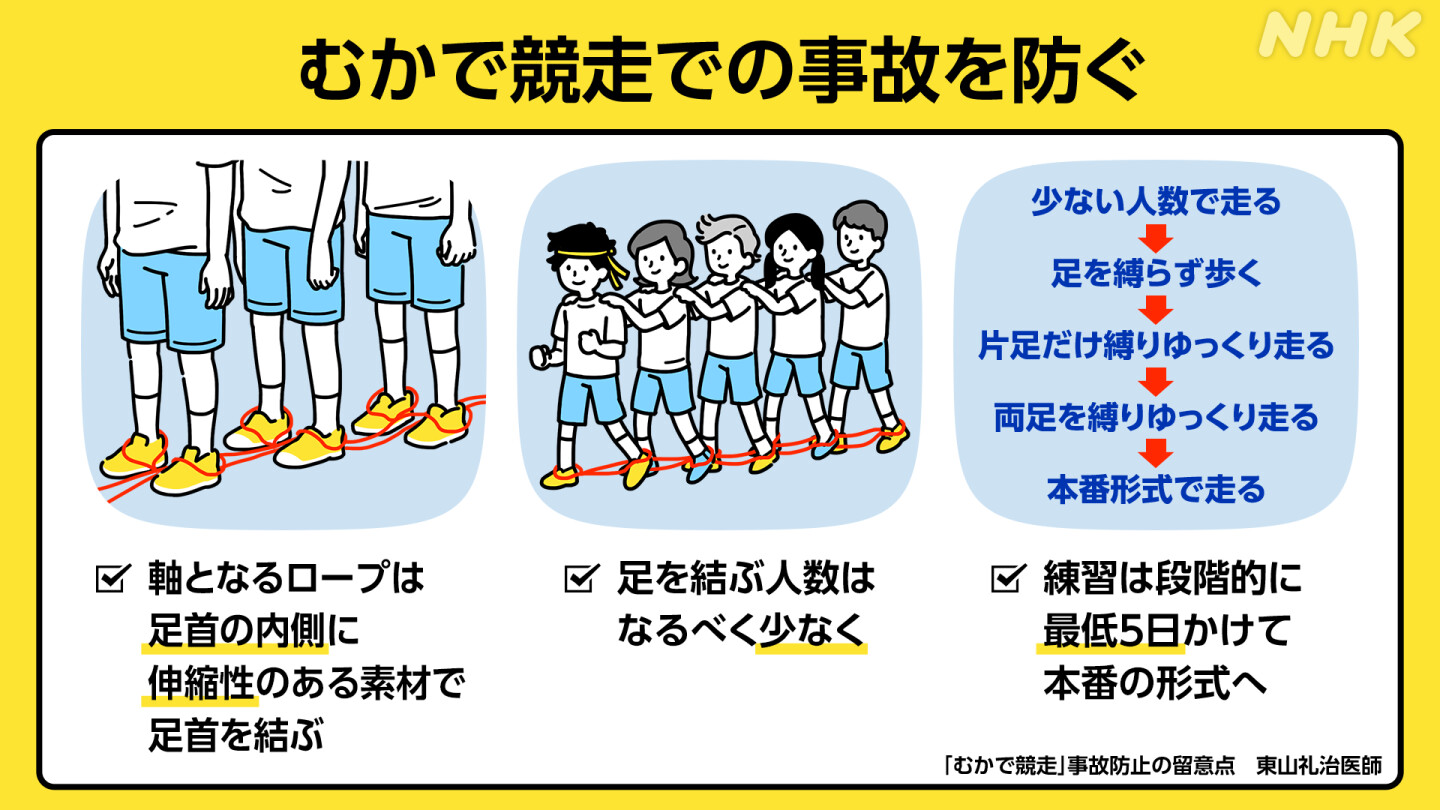

具体的なポイントは主に3つあります。

☑軸となるロープは、伸縮性のある素材を使用。足の内側になるよう結ぶ

☑20人より少ない人数で行う

☑練習は、段階的にゆっくり進める

-

茅ヶ崎中央病院 整形外科 東山礼治医師

茅ヶ崎中央病院 整形外科 東山礼治医師 -

伸縮性の素材で足を結ぶことで多少の遊びを持たせて転倒しにくくなります。また少ない人数の方が、けがは少ないことがわかりました。20人以上の大人数でやる学校は練習初日から本番通りに開始して、やみくもに怪我を発生させてしまっていることも判明しました。

非常に難しく危険なことに挑戦していることを自覚し、簡単で安全な方法から段階的に難易度を上げてゆっくり習熟して欲しいです。

東山さんは、そのほかにも取り入れるとよい10の留意点をまとめています。

<むかで競走の留意点 10か条>

●全員参加にする場合は、「むかで競走」を行う意義を学校全体でよく議論してから実施を決定する。

●先生だけでまず行い、指導の注意点を確認してから練習を開始する。

●怪我の多い種目だと自覚して、先生・生徒全員が「1人も怪我人を出さない」という強い気持ちを持って行う。

●怪我は先頭に近いほど多いため、先頭から 10 番目まではなるべく体格の良い男子にする(男子より女子の方が1.5倍のリスクがある) 。

●怪我は女子に多いため、女子を列の後ろにして、足をつなげる方法も工夫し女子が走る距離を短くする。

●転倒で怪我するため、受け身を含めて準備運動を 10 分以上しっかり行う。

●可能な範囲でサポーターをなるべく装着する。膝・肘だけでなく足首や手首もつける。最後尾はヘルメットをつける。

●少ない人数で走る、足を縛らず歩く、片方の足だけ縛ってゆっくり走る、両足を縛ってゆっくり走る、最低5日以上かけて段階的に本番の形式に近づける。

●転倒しなかった距離に応じて点数を加点するボーナスポイント制度を設ける。

(2015年、「転倒しなかったチームにボーナスポイントを加算する」というルール改正を行った学校では受傷者が発生しなかった。)

●むかで形式、練習計画、怪我の内容・発生状況・人数を詳細に記録し次年度以降に生かす。

-

茅ヶ崎中央病院 整形外科 東山礼治医師

茅ヶ崎中央病院 整形外科 東山礼治医師 -

「むかで競走」は複数人で足を紐でつなげて走り、高い団結力を競う種目です。難しいことに挑戦する分、助け合い、思いやりの精神も必要で、成功したときの達成感の大きい種目でもあります。

だからこそ、体育祭を通して得られる生徒たちの心身の成長と、怪我のリスクのバランスを議論することが大事です。

小学生が5人程度で行うのは比較的安全ですが、中学生が20人以上でつながって行うのは体育系部活動よりもけがの発生率が高すぎます。昔は5~10人で行うことが一般的でしたが、いつしか組体操のように、危険性が顧みられずに伝統だから、団結力が高まるからという理由でエスカレートして人数だけが増えていったと見られます。

一大イベントである体育祭を生徒たちに思い切って楽しんでもらうためにも、体育祭の危険な種目はスポーツ種目と同様にルールを統一し、科学的な調査体制と指導方法を確立し、国が責任を持って改善していくことが望ましいです。

取材後記

私自身けがしたとき、まわりからは「頑張りすぎたのよ!」「ドジだね!」といったことばをかけられ、あまり重く受け止めていませんでした。むしろ、けがが“頑張って取り組んだ証拠”のように思えました。でもそれは、本当に正しかったのか。

毎年けがが起きている「むかで競走」ですが、みんなと団結し協力しながら取り組める競技でもあると思います。けがする前までは、私も大好きな競技のひとつでした。

今回、“危ない競技だからやめるではなく、どうすれば安全に楽しめるか”という専門家の言葉にも考えさせられました。

伝統や、独自のやり方で進められることの多い運動会・体育祭。

もう一度、“安全面”について、教職員や生徒全員で考え、改善する必要があるのではないかと思います。