海外のいじめ対策を取材 アメリカとノルウェーの取り組み

2021年度の全国のいじめの認知件数は61万5351件。

調査が始まって初めて60万件を超え、過去最多を更新しました。

一方、世界では「いじめを予防する」という考え方が広く浸透し、さまざまな研究によって科学的にその効果が裏付けられているといいます。

どうすればいじめは予防できるのか?なぜ予防に力を入れるのか?いじめ対策の手がかりを求めて、先進地のアメリカとノルウェーを取材しました。

(報道局 政経国際番組部 ディレクター 荒井 愛夕美)

【関連番組】

2023年5月 6日(土) 総合 夜9時10分~ 放送

2023年5月11日(木)総合 午前0時45分~ 再放送

※放送から1週間は、NHKプラスで見逃し配信をご覧いただけます。

明るく前向き! アメリカのいじめ予防

いじめ予防に力を入れている地域の一つ、アメリカ・ペンシルベニア州。8年前にいじめ予防を導入し、検証と改善を続けてきたオルフィールド中学校を訪ねると、意外な光景が広がっていました。

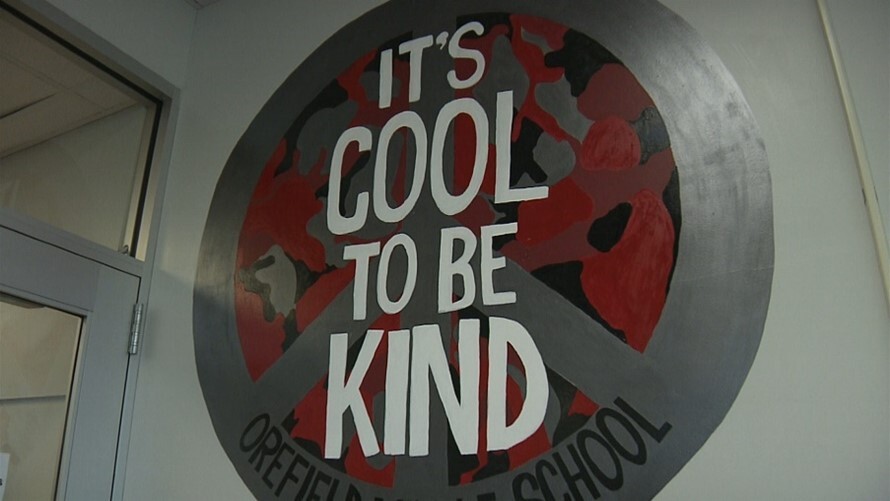

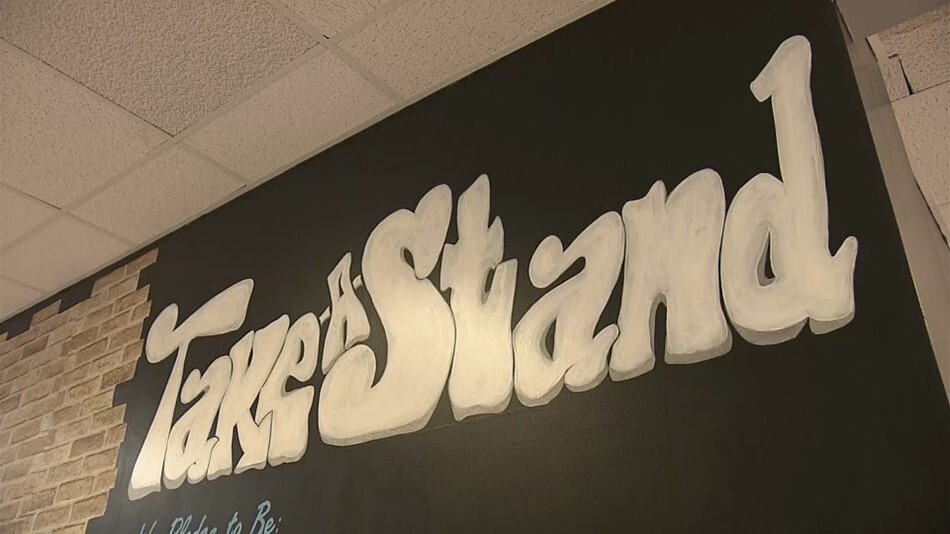

校舎に入ってすぐ目に飛び込んでくるのがこのペイント。

さらに校舎に入ってすぐの廊下の壁には大きく「いじめに立ち向かう」の文字。

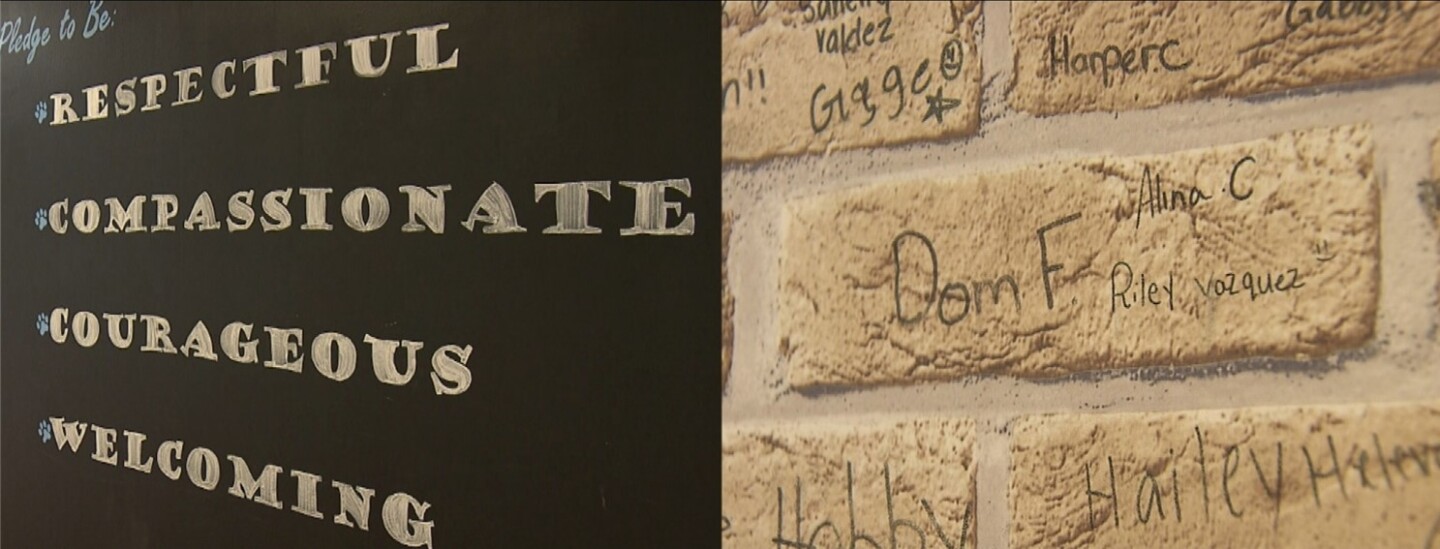

そして、そのために大切なこととして、4つのポイントが書かれていました。

このペイントの隣は、この内容を守ると決めた生徒たちのサインで埋め尽くされていました。

この学校では、こうした親切や思いやりについてのペイントやポスターが至るところに掲示されていて、いつでも目に入るようになっています。

実はこれ、科学的に効果が証明されているいじめ予防の方法のひとつです。

いじめをした生徒に対して罰を与え、「してはいけないこと」を教えるのではなく、問題が起きる前に子どもたちに「何をしてほしいか」を促す応用行動分析学に基づくアプローチです。

「ポジティブ行動支援」と呼ばれ、いじめの減少に効果があるとさまざまな研究から明らかになっています。

ポジティブ行動支援の手法は他にも。たとえば、生徒が困っている友達を助けるなどポジティブな行動をすると、学校のスタッフからチケットがもらえるルールになっていて、これがあると、ゲームなどが置いてある特別な部屋で遊ぶことができます。

「してほしい行動」を増やすために、行動の「結果」として「いいこと」を提示することで、その行動をする回数が増える、という考え方。取材をした日も、友達のなくし物を探すのを手伝った女子生徒や、先生が教室を掃除するのを手伝った男子生徒がこの部屋で過ごしていました。

生徒たちは「このシステムがあることで自然と、周りの人を助けよう、いいことをしようと思うようになった」と話していました。

科学に基づく「いじめ予防プログラム」の効果は?

この学校で取り入れているのは30年以上前にノルウェーで生まれたいじめ予防プログラムです。

このプログラムは、授業の中でいじめについての知識を教えたり、考えたりするだけではなく、年間を通じて授業以外の場でも行われ、学校全体の雰囲気や風土を変えようというものです。

具体的には、以下のような取り組みが行われます。

〈プログラムの主な内容〉

・教師や保護者、生徒などから構成されるいじめ予防委員会を組織する

・いじめについて子どもどうしで話す時間を定期的に設ける

・いじめについてのアンケートの実施する

・子どもに関わるすべての人がいじめへの介入方法を学ぶ など

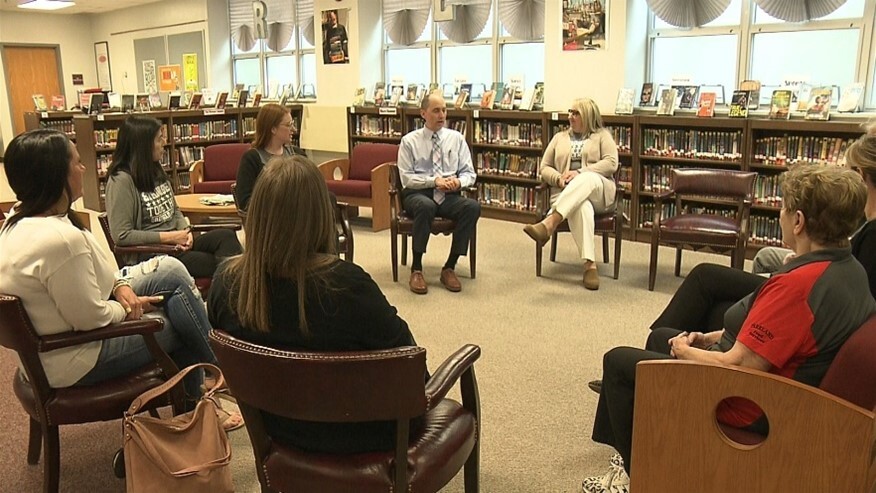

こうした取り組みを教師たちだけで行っていくのは難しいため、このプログラムでは、2年間の専門的な訓練を受けたトレーナーがいじめ予防の方法を指導することになっています。

指導を受けるのは教師だけではありません。保護者やカフェテリアの従業員、校務員まで生徒と関わるすべての人に参加してもらうことが、学校全体の空気を変えるうえで重要なポイントだといいます。

-

いじめ予防のトレーナー マシュー・カールソンさん

いじめ予防のトレーナー マシュー・カールソンさん -

「専門知識を持ったトレーナーが学校の教師たちを指導することで、教師たちはエビデンスに基づいたことをやっていると自信を持つことができます。エビデンスに基づいたプログラムを活用すれば必ず学校全体の文化や雰囲気が改善され全体的にいじめが起こりにくくなります。学校スタッフ全員がプログラムのトレーニングを受け、校務員からカフェテリアの従業員まで誰もがいじめ予防について熟知しています。いじめを見つけたら今後起きにくくなるようにみんなが行動するのです」

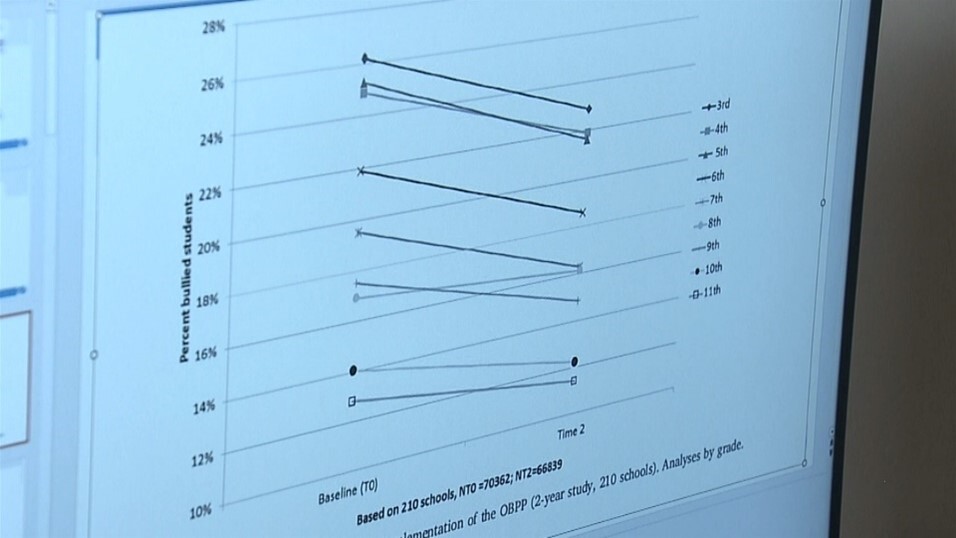

このプログラムは、これまで多くの検証が行われ、その効果が裏付けられてきました。ペンシルベニア州では、州内の小中学校の210校・7万人以上の生徒を対象に2年間の追跡調査が行われた結果、約2000人の生徒がいじめから解放されたことが推計されています。

また同時に、いじめをした生徒も約2000人減ったことがわかりました。

また、身体的ないじめ、性的ないじめ、ネットいじめなどさまざまな種類のいじめに効果があることも実証されています。こうした中、世界各国でもいじめ予防プログラムへの関心が集まっているといいます。

-

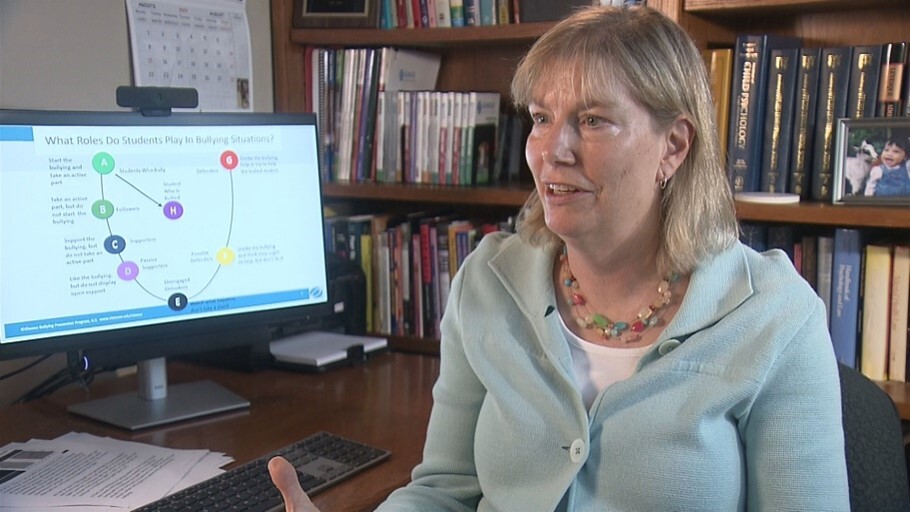

スーザン・リンバー教授 (アメリカ・クレムゾン大学 いじめ予防を30年以上研究)

スーザン・リンバー教授 (アメリカ・クレムゾン大学 いじめ予防を30年以上研究) -

「北米や南米、ヨーロッパなど広い地域でいじめ予防プログラムに関心が集まっています。アメリカでは教育関係者のほとんどが、いじめのメカニズムやいじめがもたらす害についてよく知っていて、いじめを予防する方法も学んでいます。いじめの予防について、ここ15~20 年の間で、世界的にも関心が劇的に高まっています。いじめは昔からあることですが、私たちは今いじめを減らす方法を手にしているのです」

いじめがもたらす深刻な影響も明らかに

いじめ予防への関心が高まっている背景の一つには、いじめがもたらす広範かつ長期的な影響が明らかになってきたことがあります。

【研究で明らかになっているいじめの影響】

▼いじめられた子どもは虐待を受けた子どもよりも、

大人になってから不安、うつ、自傷を抱える確率が高い

(Lereya et al.,2015)

▼いじめ被害者はそうでない者に比べて自殺念慮のリスクが2.4倍、自殺企図リスクが2.5倍

(Bhatta et al.,2014)

▼いじめ被害にあった男子の26.7%、女子の40.5%がのちにPTSDを発症

(Idsoe et al.,2014)

専門家によると、いじめに関与する子どもは飲酒・喫煙・薬物などにも関与する可能性が高く、いじめを見ているだけの周りの子どもの心身にも影響があることがわかっているということです。

こうした影響を考慮して、ペンシルベニア州ではいじめ予防プログラムの導入を学校に推奨することになりました。

学校がプログラムを導入するための費用や、トレーナーの育成にかかる費用を賄うための資金は、州の教育を担当する部署だけでなく、犯罪や非行を担当する部署からも捻出されました。

また、地元の保険会社が設立した非営利団体からも、いじめ予防プログラムの導入のために約25億円が寄付され、プログラムが州内に広がったのです。

-

ペンシルベニア州教育省 安全対策担当 リア・ガルコウスキーさん

ペンシルベニア州教育省 安全対策担当 リア・ガルコウスキーさん -

「いじめは通過儀礼のようなもので幼少期さえ乗り越えれば問題ない、という考えではダメだとわかってきました。そして、予防プログラムに投資すれば、少年司法や医療分野での健康関連の影響など、その後にかかる長期的で膨大なコストを抑えられることがわかりました。いじめを防ぐことができれば、より健康で長寿の大人が増え、より良い市民が増えるのです」

国をあげていじめ予防に取り組むノルウェー

一方、国の法律で「いじめをゼロにする」ことを目標に掲げているのがノルウェーです。

ノルウェーでは、いじめ予防に取り組む学校を支える制度や体制が整えられています。

学校がいじめ予防のためにかかる費用を国に申請をすれば、補助金が出る仕組みになっていて、各自治体には、教育行政を担う部署とは別に、学校を支える専門機関の設置が義務づけられています。

この機関には、子どもの心理を専門にする医師や、教育に詳しいアドバイザーなどが在籍していて、いじめなどについて教師が相談できるようになっています。

一方、いじめ予防やいじめ事案への対応について、学校に対して厳しいルールも設けています。

「いじめが見つかったときに学校は5日以内に対応しなければならない」と法律で定められているのです。ルールが守られていないと感じた被害者や保護者は、法律が守られているかを監督する行政の担当官に調査を求めることができます。

また、学校がそうしたいじめ対応や予防の取り組みにしっかり取り組んでいるかを確認するために、国の職員が学校に出向き教師から聞き取りを行う「監査」も実施しています。

こうした国の取り組みがあることで、学校現場もいじめ予防の重要性について認識することができるといいます。

-

ホーヴァル・マングセッツさん (ホーヴィン小学校 校長)

ホーヴァル・マングセッツさん (ホーヴィン小学校 校長) -

「本来は、国が法律で要求しているからいじめ予防に取り組むのではなく、子どもたちが学び、毎日を楽しく過ごす手助けをしたいという思いからいじめ予防に取り組むことが重要だと思います。しかし、どちらもあることが大切なのです。国が明確な目標を定めることで、社会の誰にとっても重要な問題だということを意識することにつながります。国が、何を優先すべきかをはっきりと示すことはとてもよいことだと思っています」

取材後記

「いじめを通過儀礼にしてはいけない」

今回の取材で、最も印象的だった言葉です。

日本ではどこか「いじめはなくせない」「人と人が一緒にいればいじめは起きるものだ」といった空気があるようにも感じます。

また、いじめへの対応は先生の経験則や個人の能力に頼ってしまっている現状があります。

しかし、海外のいじめ予防の現場を取材すると、教師たちをサポートする体制がさまざまな形で整えられ、自信を持って前向きにいじめ予防に取り組む先生たちの姿がありました。

いじめに関するニュースが日々報じられ、子どもたちの命が失われている日本こそ、海外で蓄積されている知見を取り入れ、「予防」を打ち出していくべきではないか。子どもたちが安全に過ごせる環境を作っていくために、踏み込んだ議論の必要性を強く感じました。