子どもの命を守るには “データの活用”でスポーツ事故防止に取り組むアメリカ

「熱中症は、倒れてから10分以内に冷水で冷却を始めれば、100%救命できる」。

これは、アメリカで部活動中などの熱中症による死亡事故を研究している専門家のことばです。

なぜ、ここまで言い切ることができるのか?

アメリカでは、国立の研究センターが、90年にもおよぶデータを蓄積、分析し、事故防止につなげているというのです。

日本で部活動などのスポーツ事故が絶えない中、事故防止のヒントを探して、アメリカで始まっているデータ活用の取り組みを取材しました。

(NHKスペシャル「学校事故」取材班)

熱中症は100%命を救える

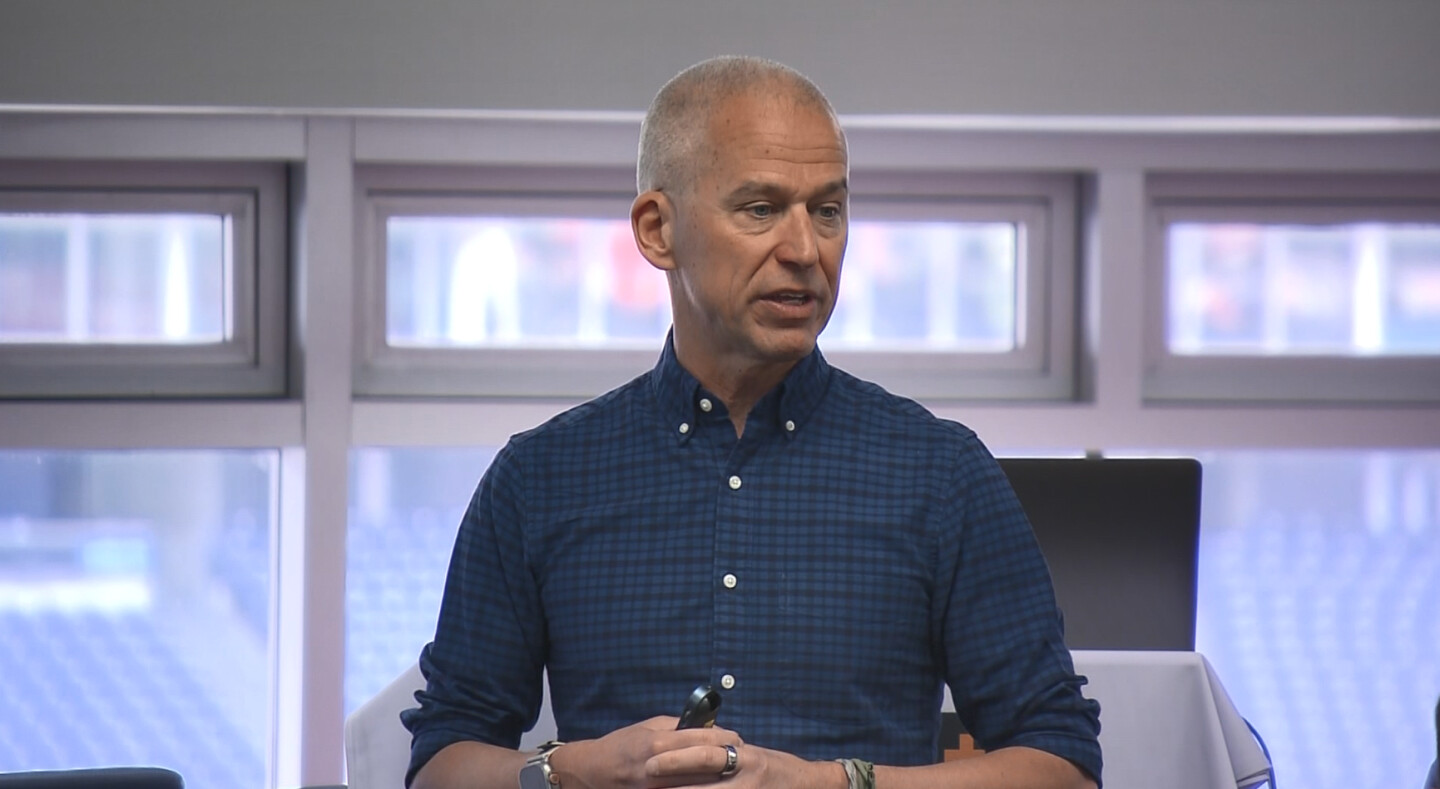

冒頭の「熱中症は100%救命できる」という言葉を語ったのは、コーリー・ストリンガー研究所のダグラス・カサ所長。

これまで30年にわたり、2800件ものデータを分析してきたといいます。

-

コーリー・ストリンガー研究所 ダグラス・カサ所長

コーリー・ストリンガー研究所 ダグラス・カサ所長 -

データを蓄積、分析することで、方針を決めることができます。

100%、命を救えるとわかっているのに、からだを冷却するためのアイスバス(氷水の風呂)を用意しない理由はないですよね。心停止の場合も、1~2分以内にAEDを使えば、生存率は90%になることがわかっています。お金はかかりますが、実際、アイスバスやAEDを導入する学校はどんどん増えています。

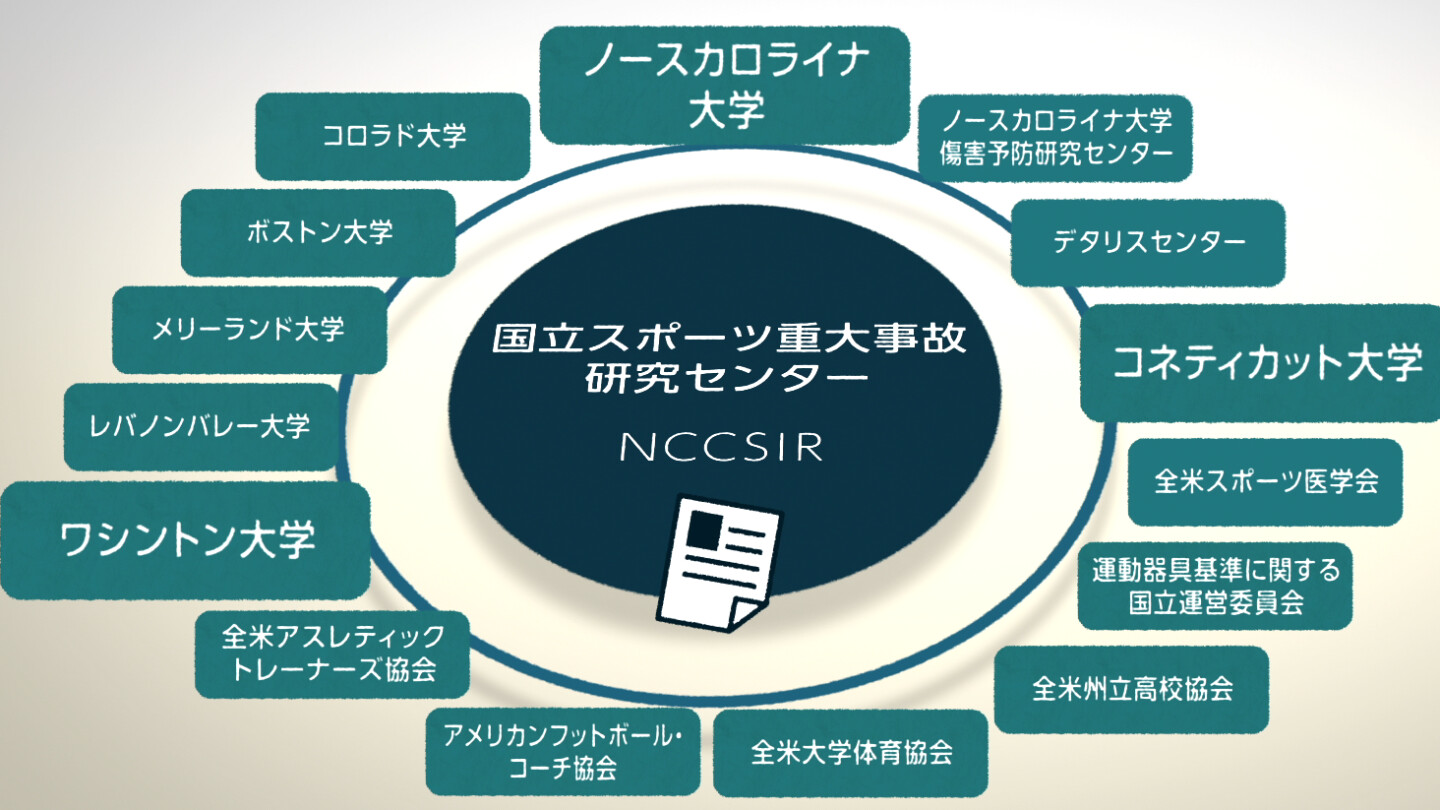

全米の機関が連携してデータ分析

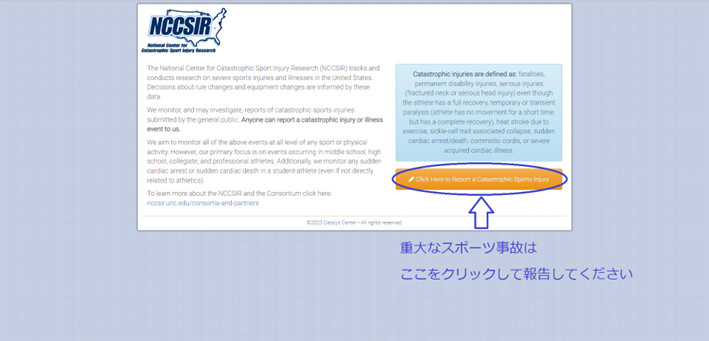

アメリカには、NCCSIRと呼ばれる、国立スポーツ重大事故研究センターがあります。全米の高校や大学などで起きた重大なスポーツ事故に関するデータは、すべてここに集約されることになっています。

学校関係者をはじめ、事故を目撃した保護者など、重大な事故が起きた場合、ウェブサイトから誰でも報告することができます。

このセンターを中心に、大学や競技団体など、全米15の機関が連携。

特に事故の多い頭部外傷、心疾患、熱中症の3つを重点的に調査・研究しています。

カサ所長が所属しているのは、このうち、熱中症を中心に研究するKSI=コーリー・ストリンガー研究所です。カサ教授によりますと、この3つの要因が死亡事故の90%を占めるといいます。

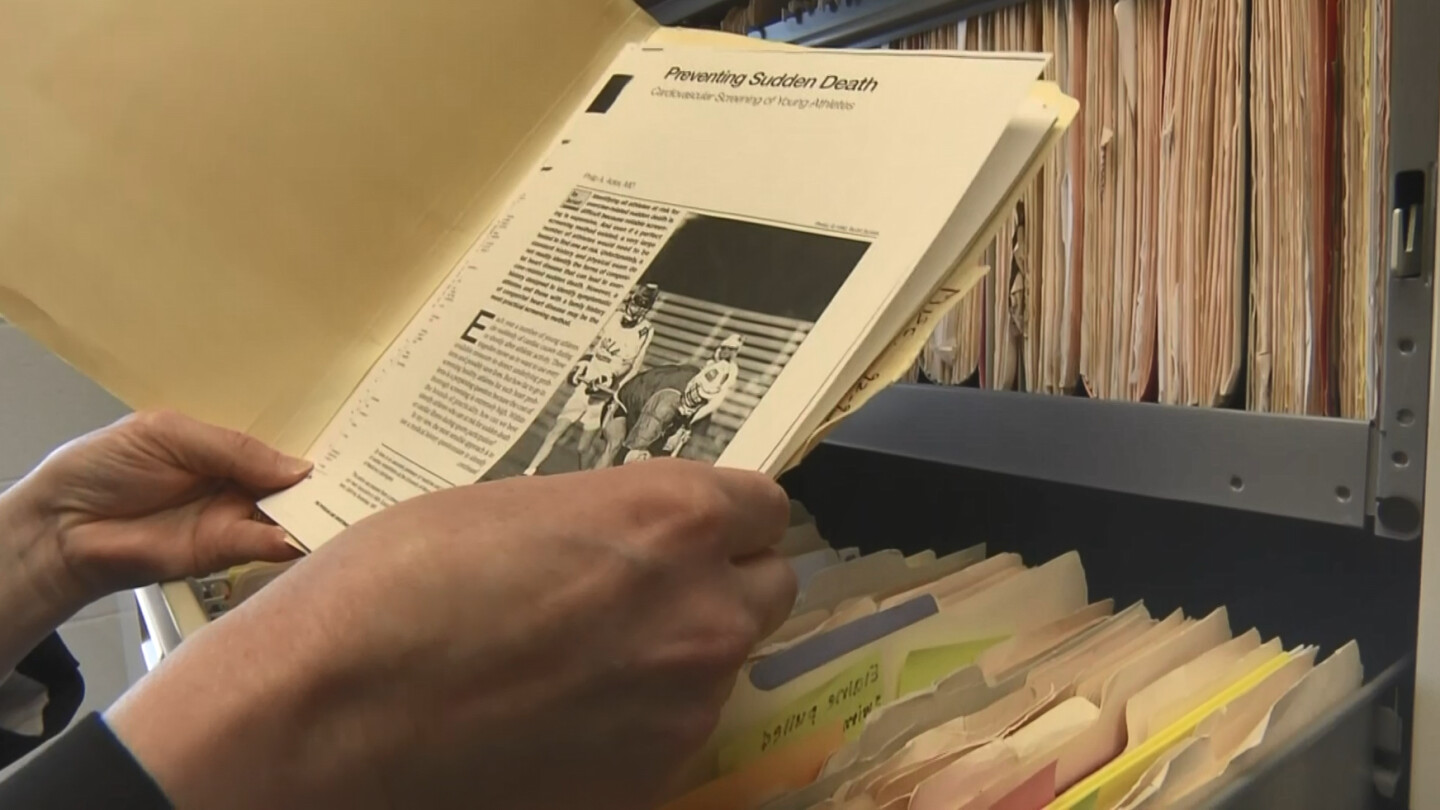

なぜ、データの収集をはじめたのか。

きっかけは、1960年代にアメリカンフットボールでの死亡事故やけがが相次いだことだといいます。

あまりにも多い事故。しかし、なんとかしてスポーツを続けたい。そんなアメリカンフットボールへの愛が、質の高いデータを集めて分析する仕組みを作り上げたというのです。

-

国立スポーツ重大事故研究センター クリステン・クーチェラ センター長

国立スポーツ重大事故研究センター クリステン・クーチェラ センター長 -

ここにはタイムリーで信頼できる質の高いデータが集まります。

データがあれば、どんな点に注意すべきか、どこに事故のリスクがあるのかを導きだせるのです。

熱中症が7割減 “データ分析”で導き出す対策

ここで集まったデータは、それぞれの競技団体などと連携して、練習量や練習メニューといった事故を防ぐためのルール作りに役立てられています。

たとえば、熱中症。

2000年からの12年間のデータを分析したところ、この期間に亡くなった大学のアメリカンフットボールの選手21人のうち、半数をこえる11人が、長期休暇明けの練習の初日と2日目に亡くなっていたことがわかったのです。

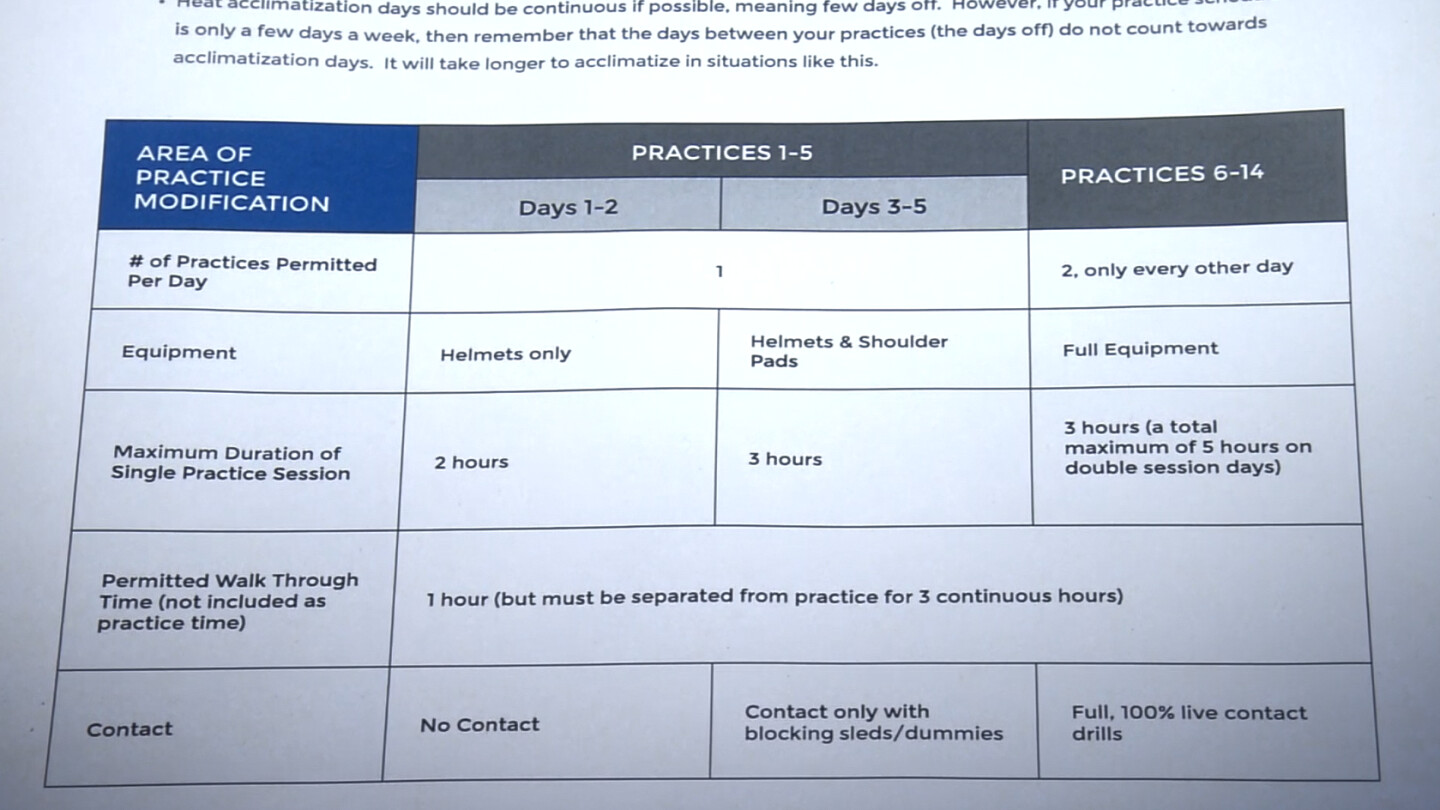

こうしたデータをもとに作られたのが、こちらの指針。

練習初日と2日目は、練習時間は2時間まで、防具はヘルメットのみ、接触もなし

3日目から5日目は、練習時間は3時間まで、防具はヘルメットと肩パッド、接触練習はダミー人形などのみ

練習量や内容を細かく定めたのです。

アメリカ南部ジョージア州では、こうした指針などを参考に、長期休暇明けの練習に関する州独自のルールを作成。

対策を徹底し、練習開始時間を変えるなどした結果、ルールが施行された 2012年以降、平均して熱中症がおよそ70%減少し、ルールを守っている学校では死者が出ていないといいます。

“数分単位で決まる生と死” アスレティックトレーナーの重要性

データの収集・分析とともに大切にされているのが、「専門家の配置」です。

全米の高校の6割には、アスレティックトレーナーという専門の職員が配置されています。医師に準じる国家資格を持ち、生徒たちの安全に責任を持ちます。

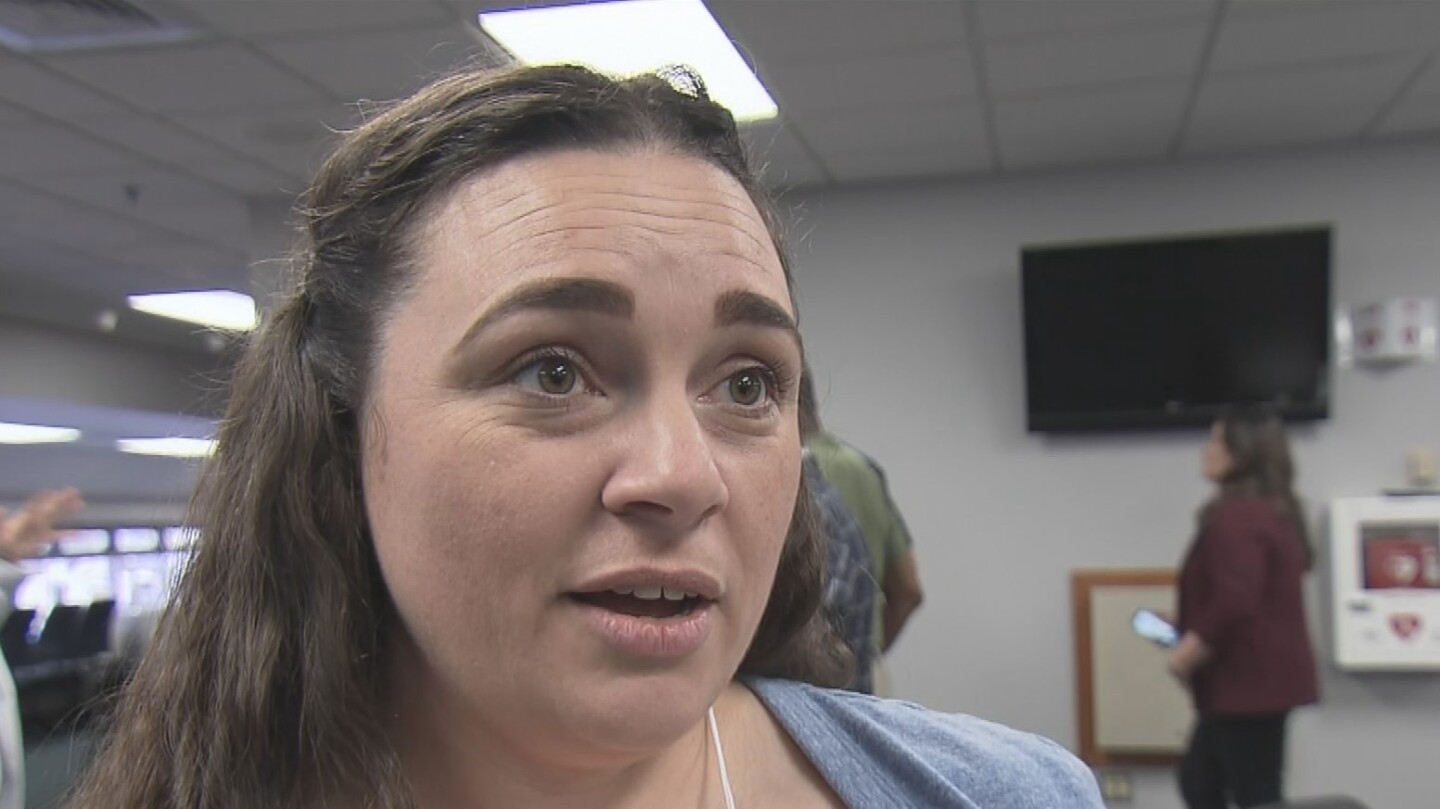

ノースカロライナ州の公立高校でアスレティックトレーナーとして働くエミリー・ガディさん。運動系の部活動を行う生徒およそ400人全員の体調やけがなどの情報を管理しています。

このスマートフォンの中に、生徒全員の情報や保護者の連絡先などが入っていて、緊急時にはすぐに電話がかけられるようになっています。

私たちが取材で訪れた日には、放課後、ラクロスの試合が行われることになっていました。

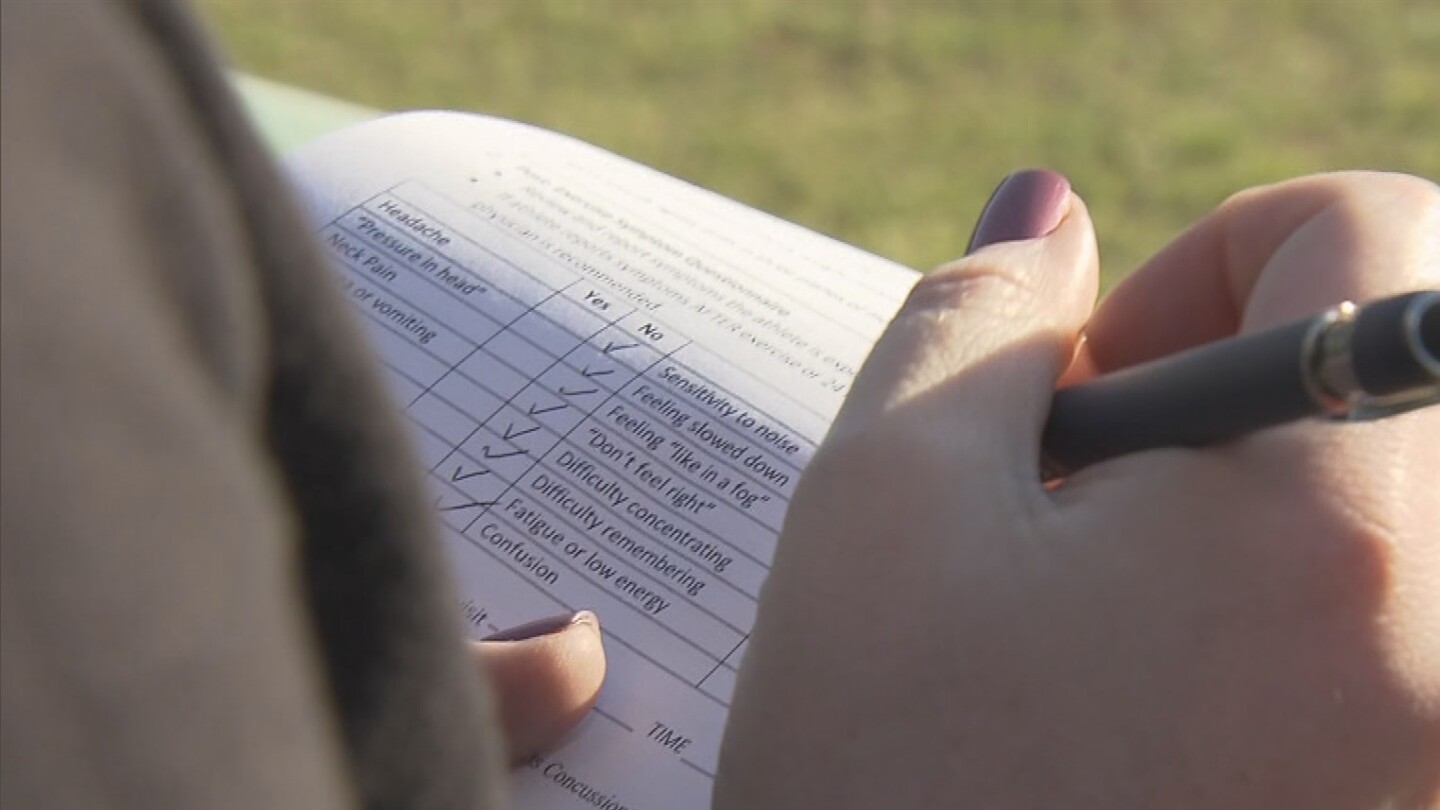

試合前の練習の際、ひとりの生徒がガディさんのもとを訪れました。この生徒は、数日前、練習中に脳しんとうを起こしたのだといいます。

ガディさんは、この生徒がどの段階の復帰レベルにいるのか確認するため、「光に敏感か」「集中できるか」「記憶力に問題があるか」などの質問を行い、目の動きや頭の動きを確認していました。

脳しんとうから復帰する際にも、守るべきルールがあります。というのも、脳しんとうを起こしてから完治する前に練習を行うと、死に至る可能性もあるということが、これまでのデータの蓄積からわかっているからです。

多くの場合、それぞれの競技団体などが示した指針に従い、州がルールを定めているといいます。

-

オレンジ高校 アスレティックトレーナー エミリー・ガディさん

オレンジ高校 アスレティックトレーナー エミリー・ガディさん -

彼は試合に復帰する前の段階にあり、症状に合わせて練習内容を確認します。

週末に体調に異変を感じたとのことで、復帰の段階を進めずに少し戻しました。彼がウォームアップをしている時に外に出て観察し、症状が再発しなかったかどうかを確認したのです。

ただ、精神面でのケアも大切なので、練習に参加できないことでストレスを感じすぎないよう、症状を確認して大丈夫だと判断した場合には、できるだけチームと一緒に練習できるように配慮しています。

この日の練習メニューは、復帰の際のルールに従い、防具を着けて練習。接触練習は避けながらも、チームメイトとともに練習を行いました。

こうしたルールを守らなかった場合、多くの州では、公式戦に出られなかったり、アスレティックトレーナーの資格が剥奪されたりするなどのペナルティーが科されるそうです。

-

生徒

生徒 -

アスレティックトレーナーの存在は、かなり重要だと思います。なぜなら、もし生徒がけがをした場合、彼らはコーチや審判よりも何をすべきかを知っているからです。

アスレティックトレーナーがいることで、けがから復帰する際にも、自信をもってプレーできるようになりました。生徒の安全を守り、けがの防止にも役立っていると思います。

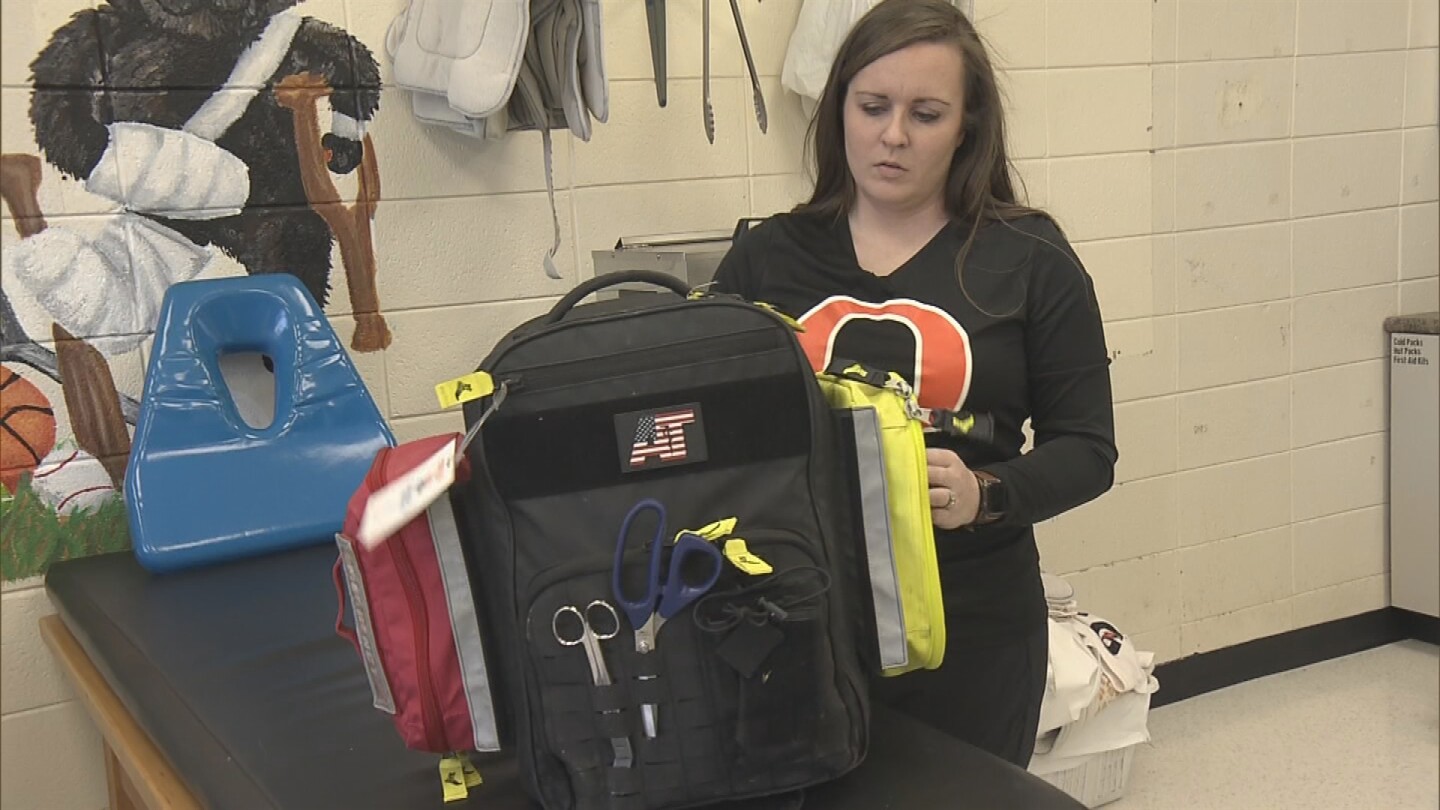

アスレティックトレーナーが気にかけるのは、脳しんとうの対策だけではありません。

雨が降ったら芝生がぬかるんでいないか確認し、足に痛みを感じる生徒がいたらテーピングをします。

そして、ガディさんが持ち歩く大きなかばんの中には、熱中症対策として、体内の温度が測れる直腸体温計が入っています。

さらに、一刻も早く体温を下げるため体を冷やすのに最も効果的とされるアイスバスもあります。まだ使ったことはないそうですが、何かあったときにはすぐに使えるよう、競技場のそばに設置しています。

-

オレンジ高校 アスレティックトレーナー エミリー・ガディさん

オレンジ高校 アスレティックトレーナー エミリー・ガディさん -

体温が40度を超えると、30分で臓器へのダメージが出始めます。30分以内に、体温を38度台まで下げなければなりません。

アスリートにとって、生か死かという結果は数分単位で決まることが多いので、そのような状況が起きたときにすぐに対処できる人がそこにいることが重要です。

私たちは事故が起きたときの状況を調べデータ化し、事故を防ぐことができるようにしているのです。

州ごとに違うルールを整えたい

競技団体などが指針を示したとしても、アメリカでは州ごとに気温などの条件が違うため、多くの州ではそれに準ずるルールが独自に定められています。ところが、なかには、ルールがない州もあります。

こうした状況を改善し、子どもたちの命を守りたいと動き出したのがカサ所長です。

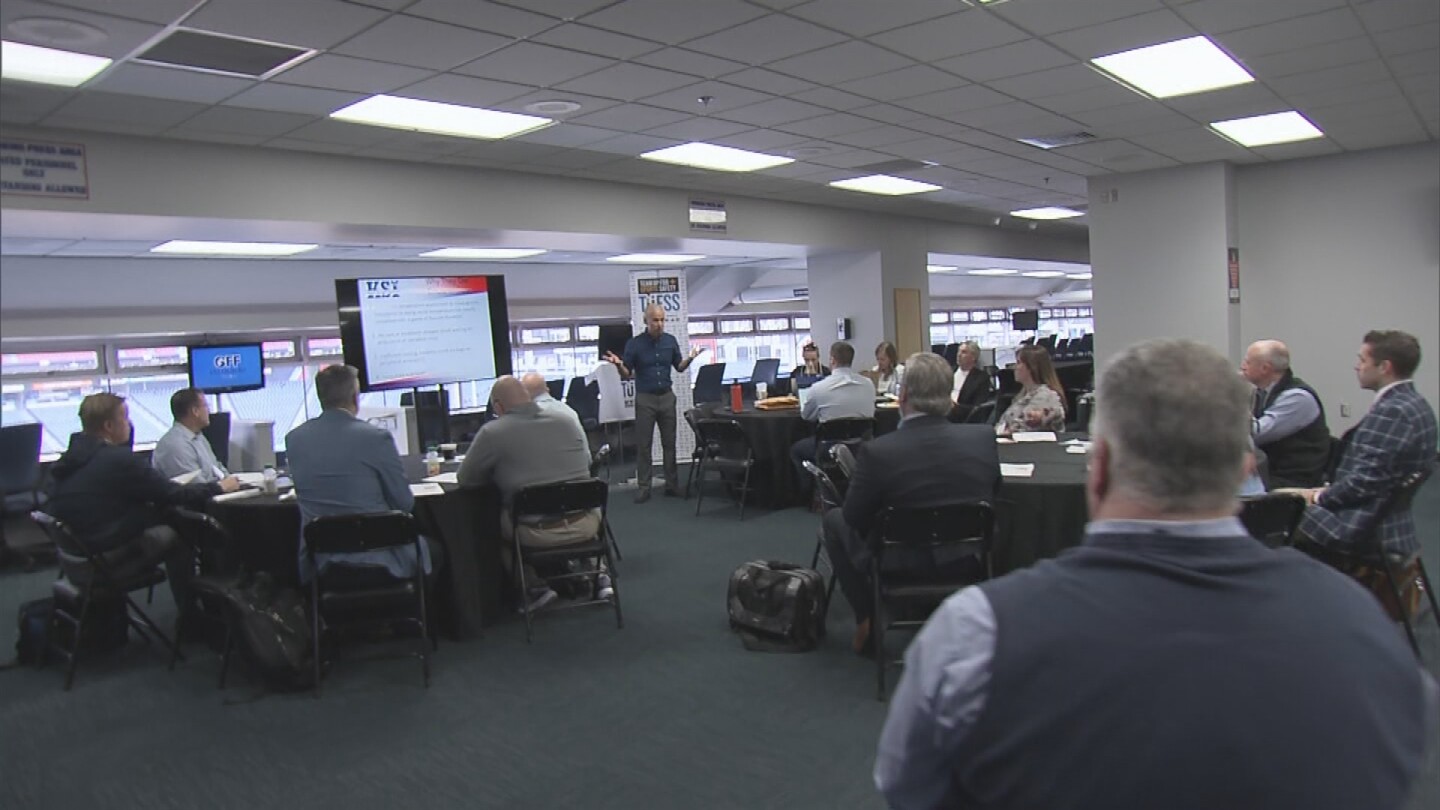

アスレティックトレーナーの配備状況や、練習メニューに関するルール作りなどをもとに、州ごとにランク付けしています。

その上で、全米をまわり、最新のデータをもとに、それぞれの州でどのような対策をとったらいいのか、学校関係者などに向けて講習会を開いています。全米50州のうち、4月までに31州をまわりました。

なぜデータの蓄積・分析をし続けることが大切なのか。それは、最新のデータ分析に基づくことで、新たな知見を見いだし、ルールの改定につなげることができるからだといいます。

-

コーリー・ストリンガー研究所 ダグラス・カサ所長

コーリー・ストリンガー研究所 ダグラス・カサ所長 -

熱中症対策でいうと、最新のデータ分析により、“1に冷却、2に搬送”というルールに変更されました。

かつては病院など治療ができる場所に搬送することが第一とされてきましたが、倒れてから30分以内に体温を下げることができれば、100%命を救えることがわかってきたためです。

さらにカサ所長が訴えるのが、指導者の教育です。

AEDがあったとしても、使えなくては意味がありません。何かあったとき、いちばん近くのAEDはどこにあるのか、電池は切れていないか、どうやって使うのか……

アスレティックトレーナーやコーチなどに対する教育が欠かせないといいます。

-

参加者

参加者 -

教育は、最も大切だと思います。なぜなら、わたしたちは皆、必要なスキルを持っていますが、情報が不足しているということもあるからです。情報があれば、変化が起こせると感じました。

課題は

「事故の調査・分析」と「専門家の配置」の両輪で、スポーツの事故の防止に国をあげて取り組んでいるアメリカ。しかし、課題もあります。

全米50州で統一されたルールがないことに加え、資金面での課題も大きいといいます。

アスレティックトレーナーを1人雇うには、平均で年間およそ800万円かかるとされています。さらに、アイスバスやAEDの導入など、すべての学校が完璧な対策を取れる状況ではないといいます。

それでも、子どもの命を守るため、きちんとした対策をとる必要があると、ガディさんは訴えます。

-

オレンジ高校 アスレティックトレーナー エミリー・ガディさん

オレンジ高校 アスレティックトレーナー エミリー・ガディさん -

すべての学校にアスレティックトレーナーを置いてほしいですね。それを義務付ける法律もないですし、資金の問題もあることが多いです。しかし、けがはいつ起こるかわかりません。

アスレティックトレーナーのいない学校に通わせるのは、ライフガードのいないプールに子どもを入れるのと同じようなことです。つまり、けがをしたときにすぐに何が起きているのかを把握できる人がそこにいないという状況が生まれるのです。

スポーツはすばらしいことなので、安心して子どもたちが取り組めるよう、子どもたちの命を一番に考えるべきだと思っています。