顔のトラブルは脳神経の異変が原因

私たちが毎日、鏡で見ている顔。そこに思いもかけない異変が起こることがあります。たとえば、「顔の片側が動かせず、表情が上手くつくれない」、「突然、顔に激しい痛みが起こる」、「目を上下に動かすことができなくなり、足元が見えないために転んでしまう」など。さらに、顔はコミュニケーションでも重要な役割を果たしているため、そこに問題が起こると、人間らしい生活が失われてしまうケースも少なくありません。

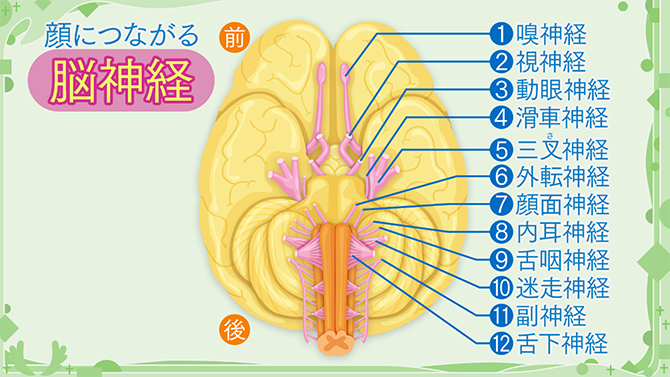

実は、このような異変は、脳から伸びて顔の下に広がるさまざまな神経に起こったトラブルが原因です。それぞれの神経の機能を正しく理解し、神経を健康に保つ生活を心がけることが、顔にとって大切です。

大事な神経が集結!顔に広がる「情報網」

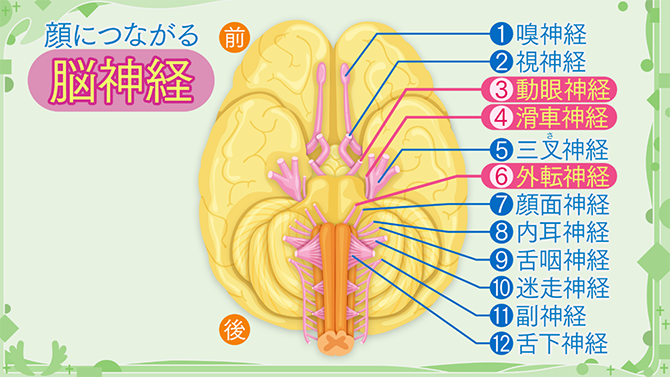

顔には、目や鼻や口など、さまざまな感覚器官が集まっているため、脳からたくさんの神経が伸びて、密集しています。顔の左右それぞれに12本ずつ、計24本の神経が顔の全体に広がり、それぞれが重要な役割を持っています。

たとえば、

- 嗅神経…匂いの感覚を伝える

- 視神経…目で見たものの情報を伝える

- 三叉(さ)神経…顔に触れた感覚や熱の感覚を伝える

- 舌下神経…舌の動きをコントロールする

などの役割です。

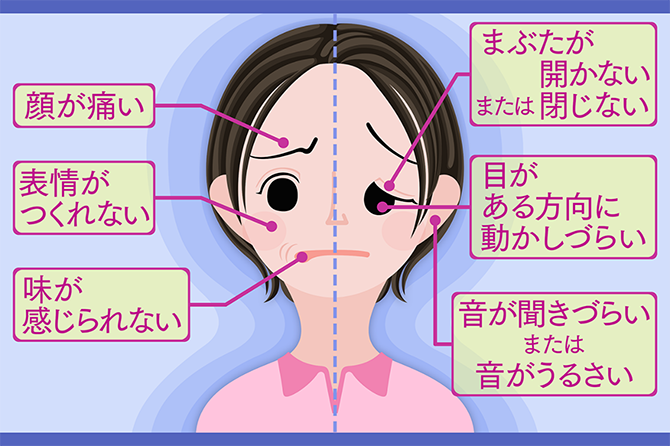

さまざまな神経のトラブル

12対ある神経のうち、どれか1つでも傷つけられると、その機能が働かなくなり、トラブルが起こります。

複数の神経が一つの機能を分担する

視覚情報は「視神経」が関係していますが、眼球そのものの動きは、「動眼神経」「滑車神経」「外転神経」という3つの神経が分担しています。

そのため、たとえば「動眼神経」が働かないと垂直方向、「外転神経」が働かないと外側方向、「滑車神経」が働かないと内側の下方向に目が向けづらくなることがあります。特定の方向に眼球を動かせないと、そちらのものが見えにくくなるほか、ものが二重に見える「複視」という症状が現れることがあります。

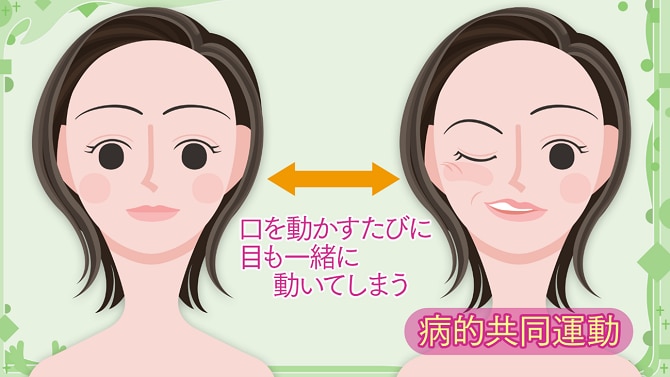

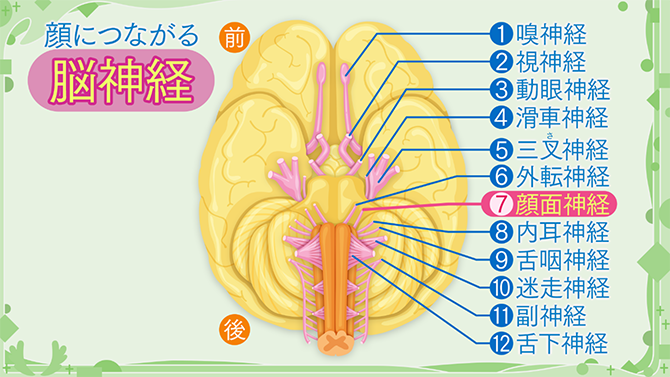

一つの神経が複数の役割を担う

一つの神経が、複数の役割を担う場合もあります。

たとえば、「顔面神経」は主に顔の筋肉を動かし、表情を豊かにする機能を果たしますが、それだけでなく、舌の前のほうで感じる味覚を脳に伝える働きをしています。

そのため、「顔面神経」に異常が起こると、表情がうまく作れなくなるだけでなく、食べ物の味がわかりづらくなる症状も現れます。

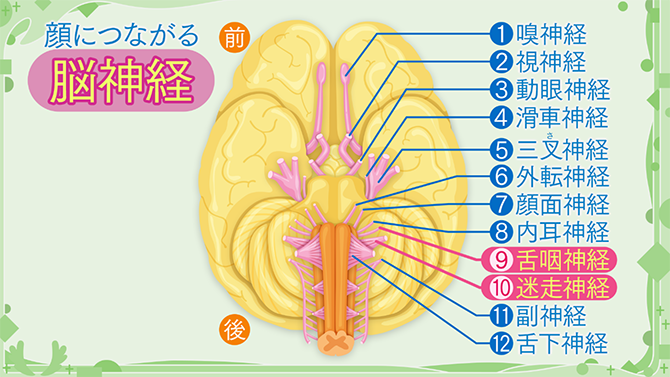

一つの神経の問題が別の神経に広がる

顔の下には神経が密集しており、なかには神経と神経の距離が近いものもあるため、一つの神経で起こった問題が、近くにある別の神経に広がることもあります。

たとえば、「舌咽神経」という神経は、のどの筋肉や耳にかけての感覚を司っているため、障害されると喉の奥に激しい痛みが起きます。じつは、この「舌咽神経」の近くには「迷走神経」という神経が走っており、舌咽神経の痛みが迷走神経にも異常を起こすことがあります。迷走神経は、心臓の脈拍のコントロールを行っているので、心拍の異常が起こったり、不整脈から失神につながることもあります。のどの痛みと不整脈という、全く関係なさそうな症状が関連して起こってしまうのです。

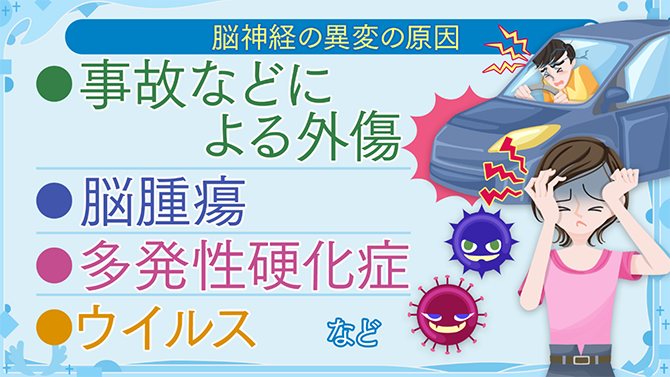

神経をむしばむさまざまな原因

脳神経に異変が起こる原因には、以下のようなことがあります。

事故などによる外傷

事故などによって神経が「断裂」してしまう場合です。神経は、一度切れて離れてしてしまうと自然治癒することが極めて難しいので、手術で神経と神経を再びつなぐような処置が必要になります。

脳腫瘍

脳腫瘍とは、頭の中に発生する腫瘍、つまり「異常な細胞のかたまり」のことで、それが大きくなると、神経を圧迫して、その機能が失われてしまうことがあります。治療としては、脳腫瘍を取り除く手術を検討します。

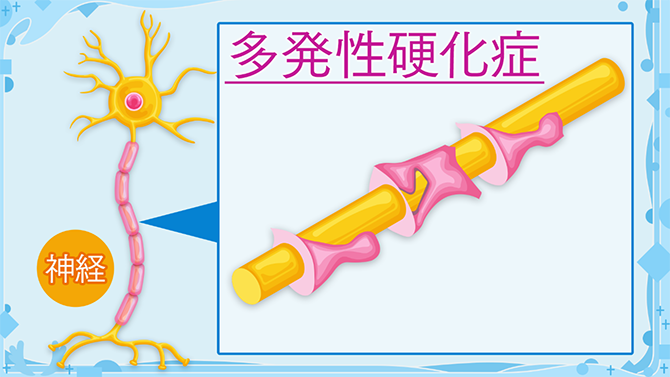

多発性硬化症

多発性硬化症は難病に指定されている病気で、20~40歳の若い世代で発症することが多いといわれています。発症の初期には、視覚障害や「しびれ」などの感覚障害が起こります。

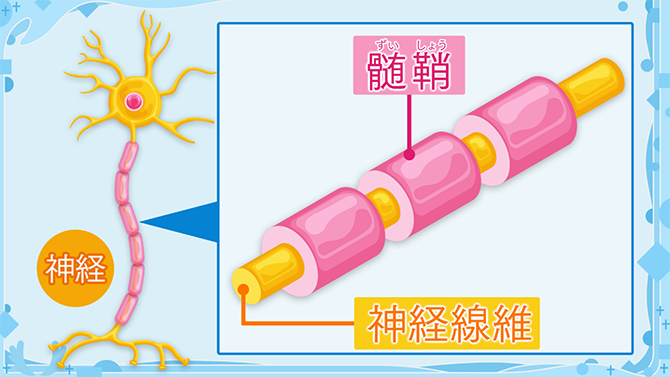

本来、重要な情報を伝達している神経線維は、「髄鞘(ずいしょう)」という組織に覆われ、保護されています。

ところが、多発性硬化症になると、その髄鞘(ずいしょう)が自分自身の免疫によって破壊されてしまうため、情報が正常に伝わらなくなってしまいます。

したがって、治療には免疫の異常を抑える薬を使います。近年、新しい薬が登場しており、のみ薬や点滴や自己注射薬などによって、完治とまではいかなくても、症状のない「寛解」と呼ばれる状態を長く続けることができることが多くなってきています。

神経とウイルス

ウイルスのなかには、神経の中に潜んでいるものがあります。

代表的なものは、「帯状ほう疹ウイルス」です。帯状ほう疹ウイルスは、もともと水疱瘡(みずぼうそう)の原因ウイルスですが、日本人の多くは子供の頃に水疱瘡(みずぼうそう)にかかっているため、じつは成人の9割以上が帯状ほう疹ウイルスを体内に持っているといわれています。

そのため、顔につながる12対の神経の中にも、帯状ほう疹ウイルスが潜伏している可能性は高いのです。

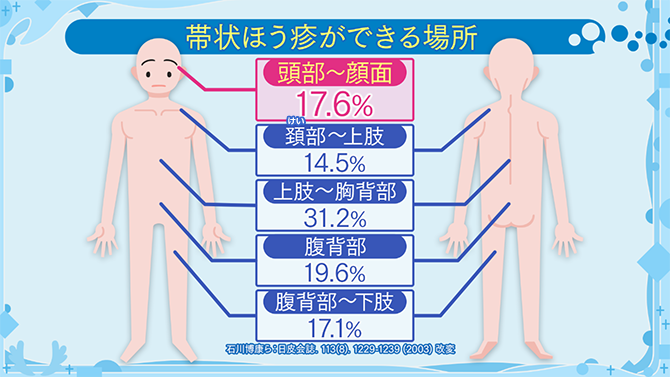

加齢やストレスなどのために免疫が衰えると、顔の神経のなかで帯状ほう疹ウイルスが活性化し、神経を伝って皮膚まで届き、痛みを伴う発疹を引き起こします。なかでも、顔に帯状ほう疹ができた場合は特に注意が必要で、顔のまひや難聴、失明などにつながることがあります。

治療法

帯状ほう疹の治療には、主に抗ウイルス薬を使います。また、炎症を抑えるために消炎鎮痛薬、痛みを鎮めるために抗てんかん薬、あるいはオピオイドを併用することもあります。

ウイルスによる障害が拡大して目や耳に障害が及んでしまう前に、ウイルスの活動を抑え込むことが大切です。

予防法

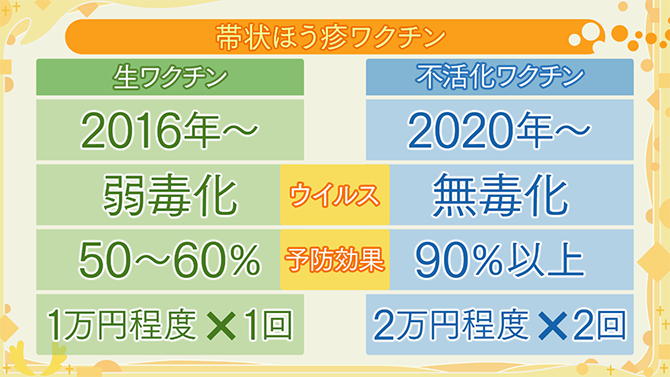

50歳以上の方は、帯状ほう疹ワクチンを使うことができます。ワクチンには、2種類あります。

- 生ワクチン

ウイルスを弱毒化したもの。1回接種すると、帯状ほう疹の発症を50%ほどに抑えることができ、たとえ発症しても軽症ですみます。 - 不活化ワクチン

無毒化したウイルスの一部のみを使うもの。2回接種する必要がありますが、90%以上の予防効果があります。

いずれも健康保険は使えないので、費用は全額自己負担ですが、自治体によっては補助金が出る場合もあります。事前に確認した上で接種を受けてください。

また、十分な睡眠や適度な運動で免疫力を高めることで、神経の中にあるウイルスが活性化しないようにすることも大切です。