“震災10年”ってなんだろう? ーあしなが育英会・西田正弘さんに聞く【後編】

東日本大震災で親を亡くした子どもたちを支援してきた「あしなが育英会」。去年行った調査では、3人に1人の子どもが「自分の気持ちを誰とも話さない」と答え、10年が経つ今も、深い喪失感を抱えていることが浮かび上がりました。

被災地3か所に設置された支援拠点「レインボーハウス」では、この調査を受けて、子どもたちやその保護者がどんな10年を歩んできたか聞き取りを進める予定です。 子どもたちと向き合う中でこの10年をどう受け止めて、今後どう支援につなげようと考えているのか、所長を務める西田正弘さんに聞きました。

(仙台放送局 ディレクター 岡部 綾子)

一般財団法人あしなが育英会が設置した「東北レインボーハウス」の所長 兼 心のケア事業部長

阪神・淡路大震災では、神戸で親を亡くした子どもたちの支援を経験。宮城県仙台市・石巻市、岩手県陸前高田市と3つのレインボーハウスの所長に2015年に就任。東北のグリーフサポート(心のケア)の拠点として尽力されるとともに、担い手(ファシリテーター)の養成にも取り組む。

新たに始めるインタビューの取り組み

アンケートの結果を受け、西田さんたちが春から準備を進めているのが、18歳以上になった子どもと、その保護者それぞれに対してインタビューをするという取り組みです。来年3月まで継続的に実施したいとしています。あしなが育英会としても初めての試みなんだそうです。

――まさにこれからインタビューが始まっていくんですね。

アンケートを取らせて頂いて、その中で「もし良かったらお話を聞かせて頂けませんか?」と尋ねたら18歳以上の遺児と保護者の方あわせて30人ほどに了承いただいたんですね。私たちが聞き役になることで、一人ひとりの10年の歩みみたいなものを一緒に大事にできると良いなって率直に思っています。

――なぜ、いま実施することに?

彼らの声を通して、まだ聞こえてきてない声っていうのをきちんと受け取ることは、日本という社会にとっても非常に大事なことなんじゃないかなって。結果として語られたものが、個人としてのストーリーなのではなくって、日本の社会に生きている1人のストーリーから、やっぱり何を社会として大事にしないといけないのかなみたいな。そんなものが、少しでも見えてくると、この10年歩んでこられた一人ひとりの生き様みたいなものが、ご本人だけではなくて、社会的な力・財産になっていく可能性もあるのかなって、そんなことを僕自身は考えたり感じたりしています。

――「聞こえてきてない声」って、すごく印象的ですね。

「サイレントグリーフ」っていう言葉があるんですね。「沈黙の悲しみ」って。自分の大事な人を亡くしたりとか、大事なものを失ったりとか、そうした出来事で感じる気持ちをグリーフと言います。自分の言葉でしゃべってみることで、「これ何?私はこんなふうに感じてたの」っていうふうに自分自身で気がつく、自分の中にもまだ言葉にできていない、いろいろな思いがあったりしますよね。言葉にしてみて、「こういうふうに考えていたのか」って自分で気がつく。

語り手自身の中にもサイレントな部分が多分あるんじゃないかなって思うんです。社会の中でもサイレントになっている部分、まだ聞こえてきてない声があるんじゃないかなって、そのサイレントの部分を話し手と聞き手で分け持つっていうのもありだと思うんです。結果的にそれが、社会のいろんな人と「そういう気持ちもあったのね」というように、分かち合える、そんなふうになると、さらに良いのかなって思いますね。

私たちの日頃の生活って、朝起きて学校行くとか仕事行くとか、だいたい、頭の中に「これをやってあれやって」とか「こうなればいいね」って、効率とかスピード重視で、時間が流れていますよね。そういう時間の中では、なかなか「あのね」っていうタイミングがない。自分の心情とかって見失われがちですよね。でも、時間を共有することで生まれてくる言葉やキャッチボールもあるんじゃないかなと思うんですよね。今までもそんな経験をしてきたところがあるので。

――子どもが感じてきたことが、インタビューの中に、もしかしたら、少しずつ言葉になって出てくるかもしれないと?

そうですね。インタビューOKっていう人も、日常の中に効率重視じゃない時間が、もし作れたら、まだ声になっていない悲しみとか、言葉になりつつある何かを、僕たちが分け持てるところがあるかなと思うんです。

レインボーハウスで提供しているプログラムは、レインボーハウスという空間で、同じような体験をした仲間と共に、日常生活を離れて同じ時間を過ごします。これを「時間」「空間」「仲間」の“三間”<さんま>と呼んで大切にしているんです。人間って、「人の間」って書きます。誰かと誰かの間に、コミュニケーションが生まれるなどの関係性があるんです。その「間」の大事さが、あんまり気付かれてないのかなっていうか、失ったことにさえも、あまり気が付いてないのかなと思うことがあります。

いま“三間”は満たされていません。リモートで会議をやっていても、間が足りないんですよね。立ち話ができない。立ち話の方に意味があるとは言いませんけど。大事なんですよね。子どもたちも学校へ行って、塾に行ってとか、時間の流れが決まっていて遊びがない。よくジョイントみたいなものが、あまりにきついと壊れちゃうみたいな。少し余裕をもってつながっているから、伸びたり何だりできるというのがありますよね。大人も、コロナ禍で仕事と家の行き帰りだけだったら、隙間が無くなっていく。だからそういう遊びの部分が本当は、ムダな時間ではないんだろうと思います。けどムダなものだとされていると少し感じますけどね。

――話を聞きに行く西田さんたちのインタビューの場は、そういう意味ですごく大事ですね。

家族の間でもなかなか大事なことは触れづらいみたいなところがあるじゃないですか。そこで、3人称みたいなちょっと離れた人じゃなくて、家族みたいにピタっと近い人じゃなくて、その間の2.5人称みたいな、離れていないけど、くっつき過ぎないぐらいの、そして、自分の事を大事に思ってくれているような人との関係性が、すごい大事かなと思うんです。

――そういう思いで、東日本大震災からの10年を続けてらっしゃったんですね。

阪神・淡路大震災のときにも避難所をまわって、親を亡くした子どもたちを支援する目的で、あしなが育英会は活動していましたので、ひょっとしたら、よけいなことかもしれないと思いつつも、何かお手伝いできることはないか・・・ってやってきました。

ただ、神戸で「私たちを見つけてくれてありがとう」って言ってくれた子がいたんですよね。だから、やっぱり子どもは、自分にちゃんと眼差しを向けてくれている人がいると、その後の人生を歩んでいく時に、力になる可能性があるんだなと体験したので、神戸の経験を頼りにしながらつながりをつくってきました。

――西田さんはこの10年、子どもたちの変化とか、活動の中で見えてきたことを、どう振り返りますか?

そうですね、今もつながっている子どもの中で一番小さい子が、当時、お母さんのお腹の中にいた子なんです。今年の4月から小学校4年生になりました。やっと10歳ですよね。その子にとってみれば、今年の年明けにあった2月・3月の大きな地震。人生最大の地震で本当にびっくりしていました。

その子はお父さんが亡くなっているんですよね。良い機会だと思って、お母さんは東日本大震災の3月11日当時のことを話しましたって。そうすると、これから起きるかもしれない震災とか災害に対して、どんなふうに身の安全を守って生きのびるかを、3.11で親を亡くした彼ら自身が突きつけられるようなことになるわけです。

10年ぐらい経過した時点で、改めて3.11を理解する。そしてその時に、震災で親を亡くした経験とか体験が、彼らにどんな影響を及ぼすのか、どんな思考になるか…、それはひょっとしたらサポートが必要になってくるかもしれないと思ったりしますよね。

“行きつ戻りつ”それぞれの10年

――悲しみの変化って、必ずしも回復への一直線ではないんだなと感じます。

そうですね。「当時お腹の中にいた子などは、お父さんやお母さんがいない、その不在感みたいなものが、強くなってきてる」とアンケートにあるんですよね。亡くなった人を思い出すタイミングが、中高生あたりだと命日とか、亡くなった人の誕生日とか、亡くなった人に関係するいろんな事を見聞きした時、季節の行事とかも入るんですね。成長するに従って、徐々にその「不在感」を強く抱くようにはなってきているなと思いますね、中高生は。彼らは、10年前だと4~5歳ですもんね。

だから、学校行事とかいろんな事を経験する中で、周りの友人にお父さん・お母さんもいたりすると、それによって「自分には、本当にいないんだな」と「不在感」を抱くことが強くなっているんだと思います。

一方で18歳以上の人たちは、もうハッキリと震災によって亡くなったとか、まだ行方不明とかいうことが分かる年齢ですよね。大学生とか社会人になっていく過程で「あの時こうしてればな」みたいな後悔とか、「でも、いてくれてありがとう」みたいな感謝、そんな気持ちになってきているような気がしますね。

――なるほど。お腹の中にいたり、まだ小学校に入る前だったりした子はハッキリとした記憶がなくて、改めて、最近の一連の地震の中でご家族と話すきっかけになったりしているんですね。

どうしても「震災後」とか「被災後」とかっていうふうな言い方をするんですけど、最近知ったのは、災いの間、災害と災害の間を僕らは生きているっていうことですよね。

100年に一度の、1000年に一度の地震とかって言われていましたけど、あれから、熊本でも地震があったし、いろんなところで地震がある。そういう意味で言うと、どこかで必ず地震が起きたりしているわけです。

そういうことも考えると、震災と震災の間を僕らは生きている。神戸にしろ、東北にしろ、熊本にしろ、そういう被災体験をどうやって日々の生活の中で力にしていくのか…みたいなものは子どもたちにとっても、大きなテーマかなと思うんです。僕ら大人も一緒に考えていかないと。

――何か、一人ひとり違う…、ひとくくりにしないで、それぞれの気持ちやタイミングと向き合っていくっていうのが、すごく繊細なことですが、大切に感じます。

そうですね。それこそ時間が経ったから大丈夫っていうことはないって言えると思うんですよね。電話が1本あるとか、手紙が1通届くとか、その向こうにどんな生活でどんなふうに、いま過ごしているのか…。なかなか想像はできないですけど、その小さな変化を、できるだけ見逃さない、そんな心構えを持続させることが大事なんだなと感じています。

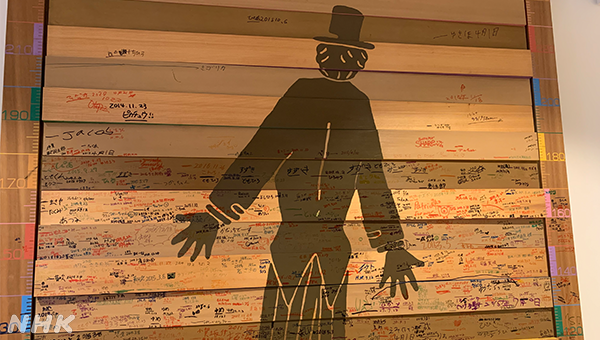

レインボーハウスと子どもたちの10年の歩みを示す証しになっている。

――西田さんは「震災10年」というフレーズを、どんなふうに捉えてらっしゃいますか。

ある意味、メモリアルにして、それを大事にしましょうというような社会的な動きがあるのも非常に大事だろうとは思うんです。けれども一方で、一人ひとりの当事者にとってみれば、時間で解決しないということだったり、不在感が大きくなるということだったり、10年でキレイに整理がつくわけではないですよね。

それぞれの歩みとか成長の中で、親の不在感は現在進行形であるわけですから、現在進行形なんです。だから1年1年思い起こして、社会的に忘れないようにしましょうというのは、取り組みとして当然あって良いと思います。

ただ、一人ひとりの歩みと混同できなくて、一人ひとりの歩みは、もうちょっと次元の違うところにある。個人のペースがあって、上手くいくこともあるしそうでないこともある。だからこそ、そういう人たちの声にきちんと耳を傾けて、自分よがりの物差しに当てはめないようにしましょうねっていうようなことは、すごい大事かなと思うんです。

――私たちも、テーマを設定せずに、今の気持ち、今話したいことを話せる「場」を目標にサイトを立ち上げました。

重要な取り組みだと思いますね。当事者の言葉がやり取りできる「場」を作ることで、その場の大事さが、見る人・読む人に伝わる。人と人との関わりが、子どもの歩みを力づけているっていうことも伝わるんじゃないかなと思いますね。「あのね」って言える人がいるっていうのが、誰にとっても、すごい大事だなって。そこは共通かなと思います。

あと対談相手になっている大人が、きちんと眼差しを向けているんだって、大人の役割も結構大事なんだよって、子どもにとって大きい存在なんだよっていうのも伝わるのが良いですよね。皆さん、子どもたちに誠実に関わっているなと感じました。

子どもにとって誠実な大人に出会うっていうのは、人生にとって、大事なことだと思うんですよね。余計なアドバイスはしないで、きちんと聞き手になって、その時点では「あなたは、こうだったよね。こんなふうに感じてたけども」とかって、歩みの生き証人になってあげる。大事な関わり方だなと思いますね。

「いま、どんな?」 対話の時のエチケット

話の途中で、ふと西田さんが教えてくれたのは、子どもと向き合う際に守っているという、ちょっとしたエチケット。安心に安全に会話をするための心配りは、日常生活のいたるところに通じるものでした。

いきなり3.11の話をすると、準備ができてないので、いきなりその世界に戻されてしまう可能性がありますから、それだけは気を付けた方が良いと思います。必ず、今の話題から入るっていうのはすごい大事。「今どんなふうにしてる?」「最近はどんな24時間?」とかっていうところから入って「そう言えば」とかってあの日の話になったり、3.11の話になったり、それ以降の避難所生活とか、学校での出来事とか、3.11に関わる話が出てくる。

そうやってまた、将来の話も出てきて、時間を行ったり来たりするのが良いなと思うんですよね。3.11に、どこか必ずつながってるわけですから、ほぐれてないものもいっぱいあるので。ごく自然に最近のこととか話していたら、ごく自然に3.11につながるし、広がります。

人生の歩みの中で外せないものとして3.11はあるけど、もうそこまで大きくないよ、でも重たいものはまだ残っているよとかって、多分そういう往復運動をしながら対話が進んでいきます。そういうやり方を本人たちが選んでる可能性もありますよね、きっとね。

つながり続けるために

取材の最後、10年の積み重ねをつなげていくために大事なこと、そして震災と震災の間を生きる日本が考えなければならない宿題について話してくださいました。

サポートする僕らも変わっていく部分がありますから、変化の中で、関わりをどう持続させていくかっていうのは僕らの課題としてあるかなと思います。今までの10年の積み重ねをどうやってバトンタッチしていくか。支援する側の人たちの横のつながりみたいなものも、改めて、どう作っていくのかということもあるのかな。

ありとあらゆるツールで、場を作っていくことが求められているかなと思います。やっぱり「あのね」って話しかけられる人が、一人ひとりにいるかどうか、ここが大きな課題かなと思います。

「コメントをする」からあなたのコメントを書き込むことができます。

対話を見て感じたことや、あなた自身が経験したことをお寄せください。