NHK青森コンテンツサイト

まるでSFの世界!りんご収穫ロボット開発の最前線

吉永智哉(記者)

吉永智哉(記者)

2023年07月04日 (火)

りんご畑の真ん中にふわふわと浮かぶ物体。

リンゴの木に近づくと、物体から伸びた棒がりんごを器用にもいでいきます。

SF世界ではありません。

海外の果樹園で導入が進められている自動収穫ロボットです。

アメリカ、チリ、イタリアの果樹園で導入が進められているというこのロボット。実際に導入を進める生産者はどう考えているのか。

まず、導入を進める企業のひとつに取材を行いました。

リスクと向き合う中で導入決断

イタリア北部のピエモンテ州にあるりんごの生産や輸出を手がける企業です。収益性を高めるためにこの企業も高密植栽培を取り入れています。

年間7万トンのりんごを出荷し、その多くを南米や中東などに輸出しています。

この会社のCEOは、ロボットを導入した理由について労働力の確保の難しさなどさまざまなリスクと向き合う中での決断だったといいます。

リンゴ生産企業 マルコ・リヴォイラCEO

「変化し続ける市場を前に、私たちは常に高い収益性を追求していく必要があります。これは未来に向けた非常に興味深い技術です。リンゴの収穫をドローンで行うことで、コストの削減を実現できるのです」

開発拠点は中東のシリコンバレー

コストの削減にもつなげるとの期待が出ている収穫ロボットはどのようなシステムなのか。開発している企業は、イスラエルの商業都市テルアビブの近郊にあります。

イスラエルは「中東のシリコンバレー」と呼ばれ、ハイテク産業が国の基幹産業になっています。

今回、開発の最前線への取材が許可されました。

会社の創業者でもあるヤニブ・マオルCEOが研究施設を案内してくれました。

収穫ロボット開発企業 ヤニブ・マオルCEO

「世界は極めて厳しい労働力不足に直面している。農家はこの問題に苦慮しており、だから私はこの会社を立ちあげたのです」

会社では、実際の果樹園での使用を想定して、耐久性を高め、小型化したドローンの開発を進めてきました。

ドローンが自動で収穫できるようAI=人工知能を使った画像解析など、複合的なシステム開発を行ってきたといいます。

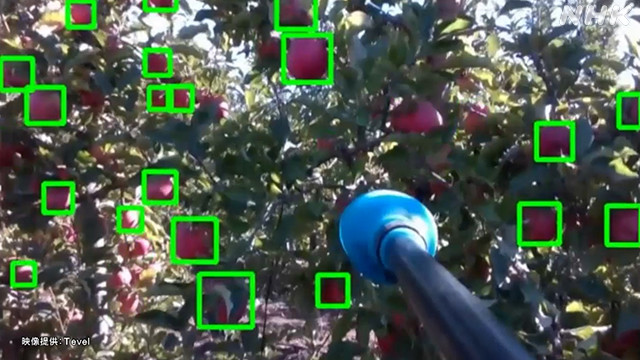

こちらはドローンに搭載されたカメラの映像です。

緑の枠でリンゴを捕捉しています。そしてAIが、りんごが熟しているかを判別。ベストな状態になった果実だけを収穫するといいます。

農業でもロボット革命が起きる!?

どのように収穫作業を行うのか。りんごの模型を使ったデモンストレーションを行ってもらいました。

プラットフォームと呼ばれる「収穫カゴ」が設けられた土台から、ドローンは飛び立ちました。ドローンは、木に接触せずに、どのような角度で摘み取ればいいのか、常に計算しながら飛行しているといいます。

そして、りんごを「丁寧に吸い付け」、バランスを失わず落とさないように収穫かごまで運んでいました。企業の担当者によると収穫ロボットとしての機能だけではなく果樹園のデータを集める機能もあるといいます。

収穫ロボット開発企業 広報担当者

「ロボットは果実を摘み取るだけではありません。病気にかかっていないか、どれぐらい熟しているか検出できます。また、果実の重さと大きさ、一日に収穫した量が正確にわかります。これらのデータによって、果樹園の管理を的確に行えるうえ、農家により高い利益をもたらし、コストも削減できるのです」

さらにロボットには休息が必要ありません。

夜間にも休みなく収穫することができるといいます。

農薬散布、人工授粉など、さまざまな果樹園での作業もロボットが代わって行えるよう開発が続いています。

この企業は、日本の大手機械メーカーの出資を受けていて、将来的に日本市場への進出も視野にいれているといいます。

収穫ロボット開発企業 ヤニブ・マオルCEO

「農業分野でも間違いなくロボット革命がおこるでしょう。ロボットが人の仕事を置き換えていくことになるのです。私たちは日本もとても重要な市場として注目しています」

取材を終えて

吉永智哉(記者)

フランスのテレビ局が取材した映像を見た私は正直、衝撃を受けました。りんごを次々とドローンが収穫する姿は「なんだこれは・・」とびっくりしたことを覚えています。実は自動収穫技術は日本でも研究開発が進んできました。しかし、実用化には遠い段階で、ある程度実用化のめどが立ったら取材しようと考えていたからです。日本企業の出資を受けながら、世界展開をにらむイスラエル企業の先を見据えた姿勢。そのスピード感を実感しました。

確かに海外のリンゴ園は、品種や品質管理も日本と異なります。ほかのリンゴ産地も労働力不足だけではなくて気候変動のリスクに対応する動きを進めている。青森が、りんごの産地として生き残っていくためには、環境の変化に柔軟に対応できるように競争力を高めていく必要あると改めて感じました。

諸冨泰司朗(記者)

諸冨泰司朗(記者)

編集部

編集部

小原敏幸(記者)

小原敏幸(記者)

「ブギウギ」応援ページ編集部

「ブギウギ」応援ページ編集部

編集部

編集部

「モノからたどる私の戦争」編集部

「モノからたどる私の戦争」編集部

本橋 彩子(キャスター)

本橋 彩子(キャスター)

編集部

編集部