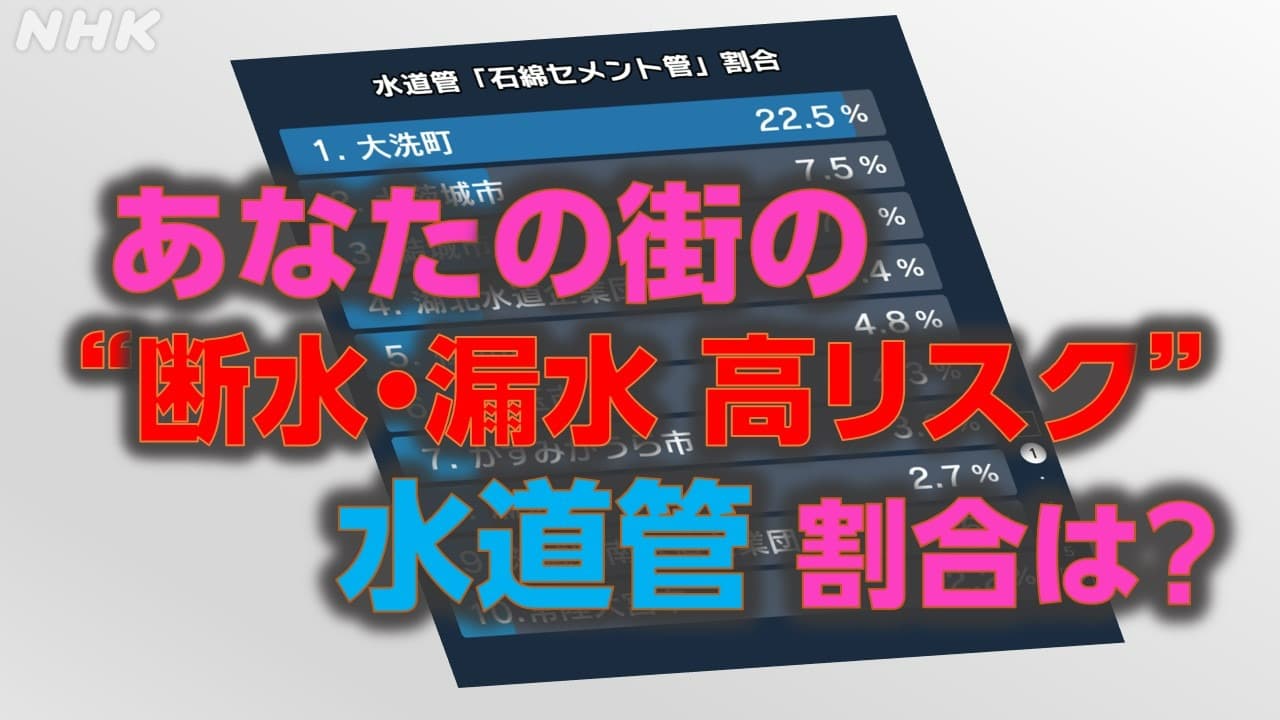

水道管危機にどう備える? 自治体の取り組みは今

- 2024年04月19日

突然ですが、私たちが料理や風呂などに使う県内の上水道の水道管をつなぎ合わせた総延長が何キロなのか、ご存じですか?

1000キロ?3000キロ?

答えは…なんと...およそ8900キロ!!

各家庭に水を届けるため、くまなく整備されてきた水道管ですが、実は今、法律で定められた40年の耐用年数を超えたものが相次いでいます。

県によりますと、その距離は全体の2割近くにあたる約1600キロ。

耐用年数を超えた水道管を抱える自治体の現場ではどうなっているのか、取材しました。

(この特集は、4月11日の「ニュースこまち」で放送しました)

1つ1つ音を聞いて確認 地道な作業

北秋田市で行われた水道管の漏水調査の様子です。

専用器具を耳にあてて、水の漏れがないか音を聞き取り、1つ1つ調べていきます。

水道業者

何もなければ音はないんですが、漏水していると圧力が逃げるエアが抜けるような音が入ります。結構大きな漏水の場所は、これを直接地面に当てても音が聞こえますよ。

教えてもらった場所に耳を当ててみると…

「コォー!!!」

何かが抜けるような音が聞こえました。

教えてもらった場所の水漏れは近くで断水が起きるほどではないものの、早めの処置が必要と市に報告されました。

こうした調査。北秋田市では3年かけて市内を歩いて回り、漏水がないか確認しています。しかし、財源が限られるなか、調査は大きな負担だといいます。

北秋田市上下水道課 佐藤誠課長

やはり距離も長いですし、時間もかかるということもありますけども、やはり安全な水を届けるというようなかたちでは必要な調査だと思っております。

放っておくと大惨事に…

こうした調査は県内各地で毎日のように行われています。

では、なぜここまで調査をする必要があるのか。

それは、水道管が老朽化すると亀裂から流れ出した水で地中の土砂などが押し出され、道路の陥没につながり、最悪、断水することもあるからです。

15年前の平成21年には、秋田市中心部で水道管に亀裂が入り大量に水が漏れました。現場の水道管は昭和37年に埋められて老朽化していたということで当時、現場周辺の住宅などが一時断水しました。

こうした事態を避けようと、各自治体で調査が行われていますが、厳しい財政状況もあり、県内で毎年交換できるのは51キロにとどまり、老朽化した水道管すべてを交換することはできていないのが実情です。

こうしたなか、効率的に調査を進めようという取り組みも始まっています。

人工衛星で漏水か所を把握

水道管の長さが1980キロと県内の市町村で最長の秋田市。40年の耐用年数を超えた水道管は200キロにのぼります。

現在は、すべての水道管で漏水がないか確認していますが、効率的に調べるために去年、試験的に導入したのが「人工衛星」です。

まず、人工衛星から地表に向けて電磁波を放ち、はね返ってきた波の性質の違いを分析。

その違いから水道管から漏れている水かそれ以外の水かを区別し、漏水の可能性がある場所を特定します。

この結果、秋田市内で漏水の可能性があると判定された距離は全体の3割にあたる576キロ。

秋田市では2000キロ近い水道管を1つ1つ調べる手間が省け、交換などを効率的に進められるのではないかと期待しています。

秋田市上下水道局水道維持課 石井博文副参事

時間もですし労力もですしそういった部分で経費削減できる部分があるとすれば、こういった取り組みについてはどんどん採用することを検討していきたい

将来に備えてAIで漏水か所を予測

一方、男鹿市では、現在ではなく将来、漏水する可能性のある水道管をAI=人工知能を使って予測する取り組みを始めようとしています。

AIは国内で起きた漏水事故現場の気象や人口、それに土壌などの情報を学習。それに、調査したい自治体のデータを重ね合わせて水道管の劣化状態を予測します。

男鹿市ではこうした予測を活用することで、交換の優先順位を判断し、漏水を未然に防ぐことを目指しています。

男鹿市企業局ガス上下水道課 小原良朋技監

現状では漏水起きてそれにいわゆる後手後手という状況で、職員としてはちょっと負担が大きいかなと思っております。AIの活用は劣化ランクの高いものを優先して更新するのもなんですが、予防保全として漏水調査にも活用したいです。

水道管の老朽化・耐震化の遅れは災害復旧の妨げにも

水道管の老朽化は、災害復旧の障壁にもなります。能登半島地震では、断水が長期化していますが、背景には水道管の老朽化に加え、耐震化の遅れもあるとみられています。

国は、水道管の耐震化も自治体に求めていますが、全国各地でなかなか進んでいないのが現状です。

各自治体では人口減少が進み、水道事業の経営基盤がぜい弱化していて、こうした対策に頭を悩ませていますが、秋田市や男鹿市のように人工衛星やAIを使ってリスクを回避するなど創意工夫で乗り切ろうとする自治体もあります。

私たちの生活に欠かせない水をどう維持していくのか。

改めて考える機会にしてほしいと思います。