詳しい内容は、きょうの健康テキスト 2019年6月 号に掲載されています。

-

テキストのご案内

※品切れの際はご容赦ください。 -

購入をご希望の方は書店かNHK出版お客様注文センター

0570-000-321 まで - くわしくはこちら

更新日

顎関節症(がくかんせつしょう)は、虫歯・歯周病と並ぶ「第三の歯科疾患」です。日本人の2人に1人が一生に一度は経験すると言われるほど、身近な病気です。顎関節症は、あごの関節と周りの筋肉の問題によって起こります。

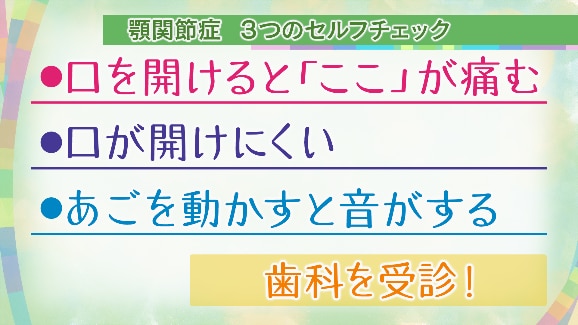

顎関節症は、3つの代表的な症状があります。その3つのうち、いずれかを伴いますが、1つ症状があったからと言って必ずしも顎関節症というわけではなく、専門家の診察・検査が必要です。症状に思い当たりのある方は、まず、歯科を受診してください。

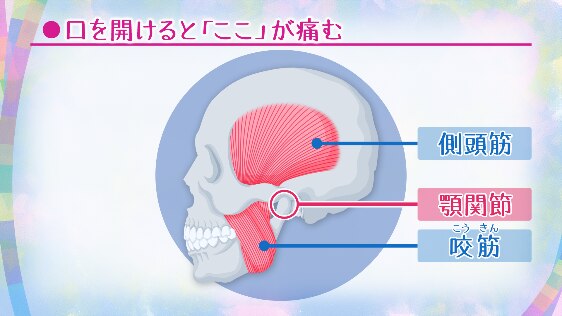

顎関節症では、あごの周りの筋肉が疲労して凝り固まってしまうと、口を開けたときに痛むことがあります。痛みが出やすいのが、咬筋(こうきん)と側頭筋という、かむ時によく使う筋肉です。咬筋は、ほお骨と顎のエラの間にある筋肉、側頭筋は、こめかみから耳の上あたりにある筋肉です。そのため、あご以外にも、こめかみの近くなど意外な場所に痛みが出ることがあります。

また、あごの関節は、耳の穴の手前にあります。関節の周りにある靱帯が損傷したり、関節の中で炎症が起きたりすると痛むことがあります。

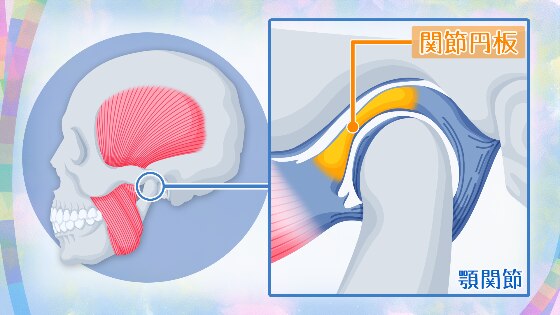

関節や筋肉が痛くて開かない場合や、関節の動きが悪くなり、あごがひっかかって開かない場合などがあります。あごの関節の中には、あごの動かすときのクッションの役割をする「関節円板」があります。この関節円板がずれると、口があけられないことがあります。

口が開く範囲は、上下の前歯の間が4cm以上あるのが正常とされています。セルフチェックの方法としては、手の人差し指・中指・薬指の3本を縦にして口に入れてみます。このとき、指が全部入らない、入るけど痛みがある場合は、顎関節症の可能性があります。痛みを感じる場合は、無理に行わないでください。

関節円板のズレによって、口を開け閉めする際に「カクン」または「ミシミシ」のような音がするのも、顎関節症の典型的な症状です。顎関節は耳のすぐ隣にあるので、音が気になるという方も多いと思いますが、痛みがなく、口も正常に開けられるのであれば、基本的に治療の必要はありません。

顎関節症は、複数の原因が積み重なったり、相互に作用することによって発症します。もともと構造上、あごの関節が、強い力や痛みに耐えられない「構造上の弱さ」、上下の歯がうまくかみ合っていない「かみ合わせの異常」、そして、姿勢の悪さや、普段よく行っている行動も原因となります。例えば、パソコンやスマートフォンの操作、編み物などの細かい作業、スポーツや楽器の演奏なども原因になることがあります。他にも、日常の精神的なストレス、歯ぎしりや食いしばりの癖などがあります。

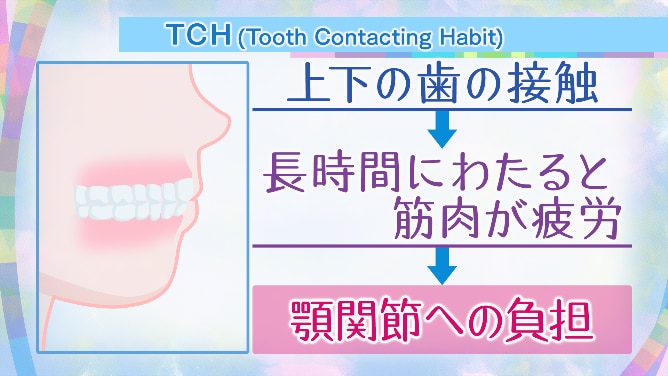

そのような原因の中で、注目を浴びているのが、「上下の歯を接触させる癖(TCH)」です。

ものを食べたり、会話したりするとき以外に、上下の歯がどこかで触れている状態です。強い力を伴いませんが、長時間、習慣的に行うことで筋肉が疲労し、あごの関節にも負担がかかります。痛みのある顎関節症患者の50~70%にTCHがあり、TCHがあると、痛みがなかなか治らないと言われています。

詳しい内容は、きょうの健康テキスト 2019年6月 号に掲載されています。