特集インデックス

顎関節症

顎関節症とは

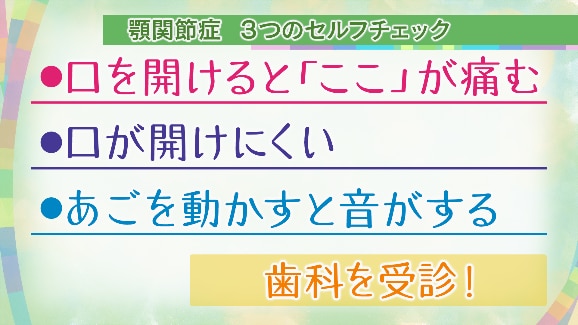

顎関節症は、虫歯・歯周病と並ぶ「第三の歯科疾患」で、あごの関節と周りの筋肉の問題によって起こります。顎関節症は、3つの代表的な症状があります。

口を開けると「ここ」が痛む

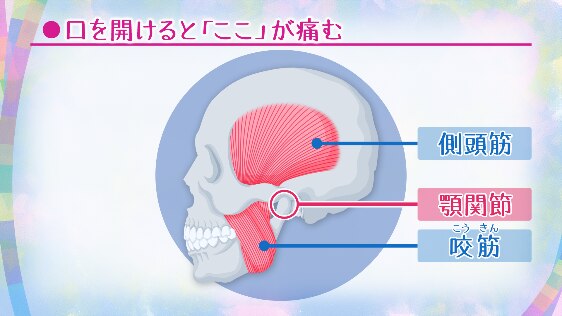

顎関節症では、あごの周りの筋肉が疲労して凝り固まってしまうと、口を開けたときに痛むことがあります。痛みが出やすいのが、ほお骨と顎のエラの間にある咬筋(こうきん)と、かむ時によく使う側頭筋です。側頭筋は、こめかみから耳の上あたりにある筋肉なので、あご以外にも、こめかみの近くなど意外な場所に痛みが出ることがあります。

また、あごの関節は、耳の穴の手前にあります。関節の周りにある靱帯が損傷したり、関節の中で炎症が起きたりすると痛むことがあります。

口が開けにくい

関節や筋肉が痛くて開かない場合や、関節の動きが悪くなり、あごがひっかかって開かない場合などがあります。あごの関節の中には、あごの動かすときのクッションの役割をする「関節円板」があり、これがずれると、口が開けられないことがあります。

口あごを動かすと音がする

関節円板のズレによって、口を開け閉めする際に「カクン」または「ミシミシ」のような音がするのも、顎関節症の典型的な症状です。

顎関節症の原因

顎関節症は、複数の原因が積み重なったり、相互に作用することによって発症します。もともと構造上、あごの関節が強い力や痛みに耐えられない「構造上の弱さ」、歯並びが悪く上下の歯がうまくかみ合っていない「かみ合わせの異常」、そして、姿勢の悪さやふだんよく行っている行動も原因となります。他にも、日常の精神的なストレス、歯ぎしりや食いしばりの癖などがあります。

ものを食べたり、会話したりするとき以外に上下の歯がどこかで触れている「上下の歯を接触させる癖(TCH)」は、長時間、習慣的に行うことで筋肉が疲労し、あごの関節にも負担がかかります。

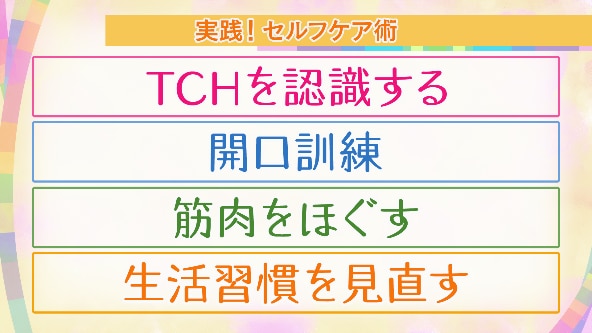

顎関節症の初期治療となるセルフケア

「顎関節症」は、癖や生活習慣も原因になるため、ふだんのケアも大切です。

- TCHを認識する

- 開口訓練

- 筋肉をほぐす

- 生活習慣を見直す

顎関節症の初期治療となるセルフケアについてはこちら

顎関節症のセルフケア(動画で解説)はこちら

口内炎

口内炎とは、ほお、歯ぐき、舌、のどの奥など、口の中に起きる炎症の全てを指します。

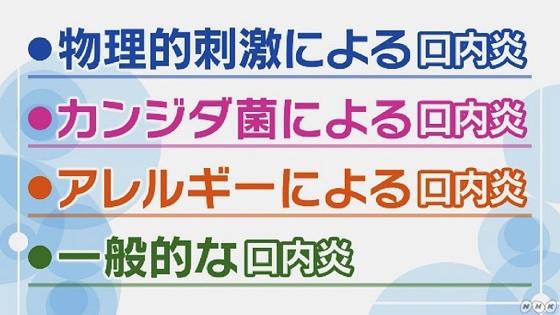

口内炎の種類

口内炎の種類は、原因によって、主に以下の4つの種類があります。

一つ目は、入れ歯や矯正装置などで口の粘膜が傷ついて炎症を起こす物理的刺激による口内炎。二つ目は、カンジダ菌という真菌が原因で起こるタイプです。赤くなる炎症の場合には痛みがでます。三つ目は、歯の詰め物や入れ歯の金属などのアレルギー反応によって起こるもの。そして、四つ目は、一般的な口内炎です。一般的な口内炎の原因がはっきりわかっていませんが、ストレスや栄養の偏りが原因ではないかと考えられています。

口内炎は、通常であれば2週間ほどで治りますが、なかなか治らない場合は口腔がんの可能性も考えられます。口腔がんは舌の裏側や歯ぐきや上あごにできることもあります。

口腔がんと口内炎は全くの別物ですが、口の中にできたがんを口内炎だと思って放置してしまうことがあるので注意が必要です。

口内炎について詳しく知りたい方はこちら

原因ごとにことなる口内炎の治し方について詳しく知りたい方はこちら

非歯原性歯痛の中の「筋・筋膜性歯痛」

歯や歯周組織に異常が見られないにも関わらず、歯に痛みを感じる状態を非歯原性歯痛といいます。歯の痛みを訴えて受診した人の約3%が、非歯原性歯痛だといわれています。

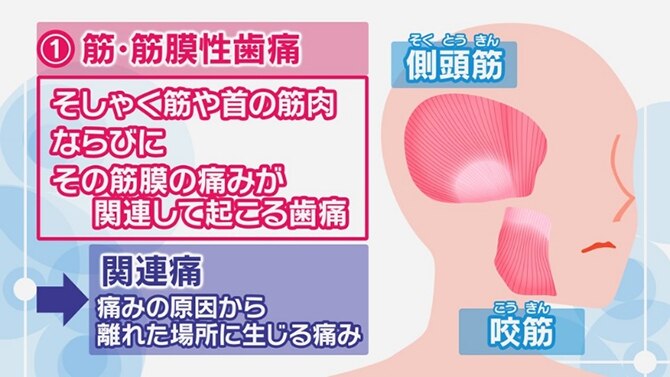

筋・筋膜性歯痛とは

非歯源性歯痛の中の筋・筋膜性歯痛は、側頭筋や咬筋(こうきん)など、食べ物をかむときに使う筋肉(そしゃく筋)や首の筋肉と、これらの筋肉を覆う筋膜の痛みが原因で起こる関連痛です。関連痛とは、痛みの原因から離れた場所が痛くなることをいいます。

そしゃく筋のトリガーポイント(圧迫すると痛みを感じる圧痛点)を5秒間圧迫して、歯に痛みを感じる場合は「筋・筋膜性歯痛」の可能性があります。

筋・筋膜性歯痛の多くは、ストレスや歯を食いしばるなど、筋肉の緊張状態が原因で起こります。

ストレスや緊張状態を生み出す日常生活の悪い習慣を自覚し、歯ぎしりや食いしばりなど、あごや筋肉に負担がかかるくせは、意識して改善しましょう。

虫歯とは

虫歯とは

虫歯は、プラーク(歯垢[しこう])の中にいる虫歯菌が、酸を出し歯を溶かすことで起きる病気です。

虫歯になりやすい箇所は、「歯と歯の間」と「歯の根元」です。さらに、「詰め物と歯の隙間」にもプラークがたまって虫歯になります。

歯は、どんなに丁寧に磨いても、本当に磨けているかどうかは自分で確認することはできません。 痛みを感じて受診したときには神経が障害されていることも少なくありません。年に1~2回の定期検査で、虫歯を早く見つけましょう。