詳しい内容は、きょうの健康テキスト 2018年7月 号に掲載されています。

-

テキストのご案内

※品切れの際はご容赦ください。 -

購入をご希望の方は書店かNHK出版お客様注文センター

0570-000-321 まで - くわしくはこちら

更新日

腰部脊柱管狭窄は「骨と神経の病気」、末梢動脈疾患は「血管の病気」と全く違うのですが、実は、この2つの病気は、症状がよく似ています。

共通している症状は「間欠跛行(かんけつはこう)」。間欠跛行は、長く歩いていると腰痛や脚のしびれ・痛みなどの症状が強くなって歩けなくなり、少し休むと回復して、再び歩けるようになるものです。発症しやすい年齢も共通していて、どちらも「60歳以上」です。

40歳以上の腰部脊柱管狭窄の推定患者数は約365万人ですが、そのうち7~26%が末梢動脈疾患を合併しているというデータがあります。人数にすると24万~95万人。合併している人が非常に多いことがわかります。

末梢動脈疾患は命に関わることがあるので、どちらの病気なのか、合併しているのか、きちんと診断してもらう必要があります。

腰部脊柱管狭窄なのに末梢動脈疾患と診断されているケースや、末梢動脈疾患なのに腰部脊柱管狭窄と診断されているケース、そして、2つを合併しているのに正しく診断されていないケースが実際にあるといいます。

腰部脊柱管狭窄の詳しい症状についてはこちら※「末梢動脈疾患」は、以前、「閉塞性動脈硬化症」と呼ばれていましたが、現在は、そのほかいくつかの病気を含めて、国際的に「末梢動脈疾患」に統一されています。「PAD」や「末梢血管障害」とも呼ばれています。

末梢動脈疾患(閉塞性動脈硬化症)の原因・治療法

歩いていると症状が強くなって歩けなくなり、少し休むと回復する「間欠跛行(かんけつはこう)」。腰部脊柱管狭窄と末梢動脈疾患は、これが共通していて見分けにくいのがですが、見分けるための良い方法があります。

それは、間欠跛行の症状が現れたときに、「しびれ・痛みがなくなる姿勢」を調べること。

腰部脊柱管狭窄の場合、まっすぐに立って休んでも、しびれ・痛みはあまり取れません。しかし、「前かがみ」になって休むと、すぐにしびれ・痛みがなくなります。

一方、末梢動脈疾患の場合は、まっすぐに立って休むだけで、しびれ・痛みがなくなります。ただし、しびれ・痛みがなくなるのは、すぐにではなく、10分以内に徐々になくなります。

この違いで見分けることはできますが、2つが合併している場合は見分けることは困難です。

「末梢動脈疾患」かどうかは、腕と足の血圧を同時に測定する「ABI検査(※)」を医療機関で受けることによって診断されます。腰部脊柱管狭窄を治療しても、なかなかよくならない場合は、「ABI検査」を受けてみましょう。

※ABI検査についての記事

『動脈硬化の検査法「ABI」「PWV」「FMD」それぞれの特徴や相違点』

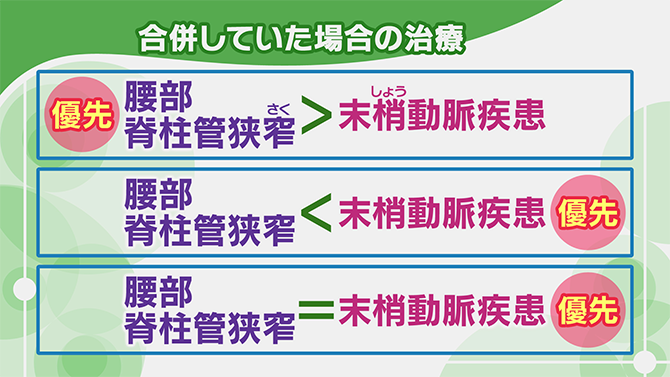

「腰部脊柱管狭窄」と「末梢動脈疾患」の2つを合併している場合は、病気が重いほうの治療を優先します。

まず、腰部脊柱管狭窄による膀胱(ぼうこう)直腸障害などがあって、腰部脊柱管狭窄の方が重い場合は、腰部脊柱管狭窄の治療を優先して行います。

次に、末梢動脈疾患による足の潰瘍などがあって、末梢動脈疾患の方が重い場合は、末梢動脈疾患の治療を優先して行います。末梢動脈疾患は血液外科や循環器内科で治療します。

そして、腰部脊柱管狭窄も末梢動脈疾患も同じくらいの場合は、より命に関係しているのは、末梢動脈疾患なので、末梢動脈疾患の治療を優先させます。

2つが合併している患者さんの例です。

ある68歳の男性は、間欠跛行(かんけつはこう)と下半身の脱力感を訴え、病院を受診。MRIで腰部脊柱管狭窄と診断されました。

その後、薬による治療とリハビリを2年間行いましたが、症状は悪化していったため、手術を受けることになり、別の病院を受診。その病院でABI検査を受けたところ、末梢動脈疾患であることがわかりました。血管外科でステントを使って、末梢動脈疾患の治療を行ったところ、症状は改善。腰部脊柱管狭窄の手術をする必要がなくなりました。

「腰痛Q&A」はこちら詳しい内容は、きょうの健康テキスト 2018年7月 号に掲載されています。