“たたかない・どならない 前向きなしつけ” 世界で広がる子育てプログラムとは

わが子の言動にイライラしてしまう。

気づくと声を張り上げている自分がいる。

本当はいつも笑顔で受け入れて、優しくしたいのに…。

どんな親でも育児で葛藤を抱えた経験があるのではないかと思います。

いま30を超える世界各国で広がり、じわじわと注目を集めている、ある子育て支援プログラムがあります。

その名も「ポジティブ・ディシプリン」。「たたく」や「どなる」などの罰に代わる、子育てへの取り組み方を提案するプログラムです。

“4つの積み木”を意識して実践するだけで、子どもとの向き合い方を変えられるかもしれません。

ポジティブ・ディシプリンって何?

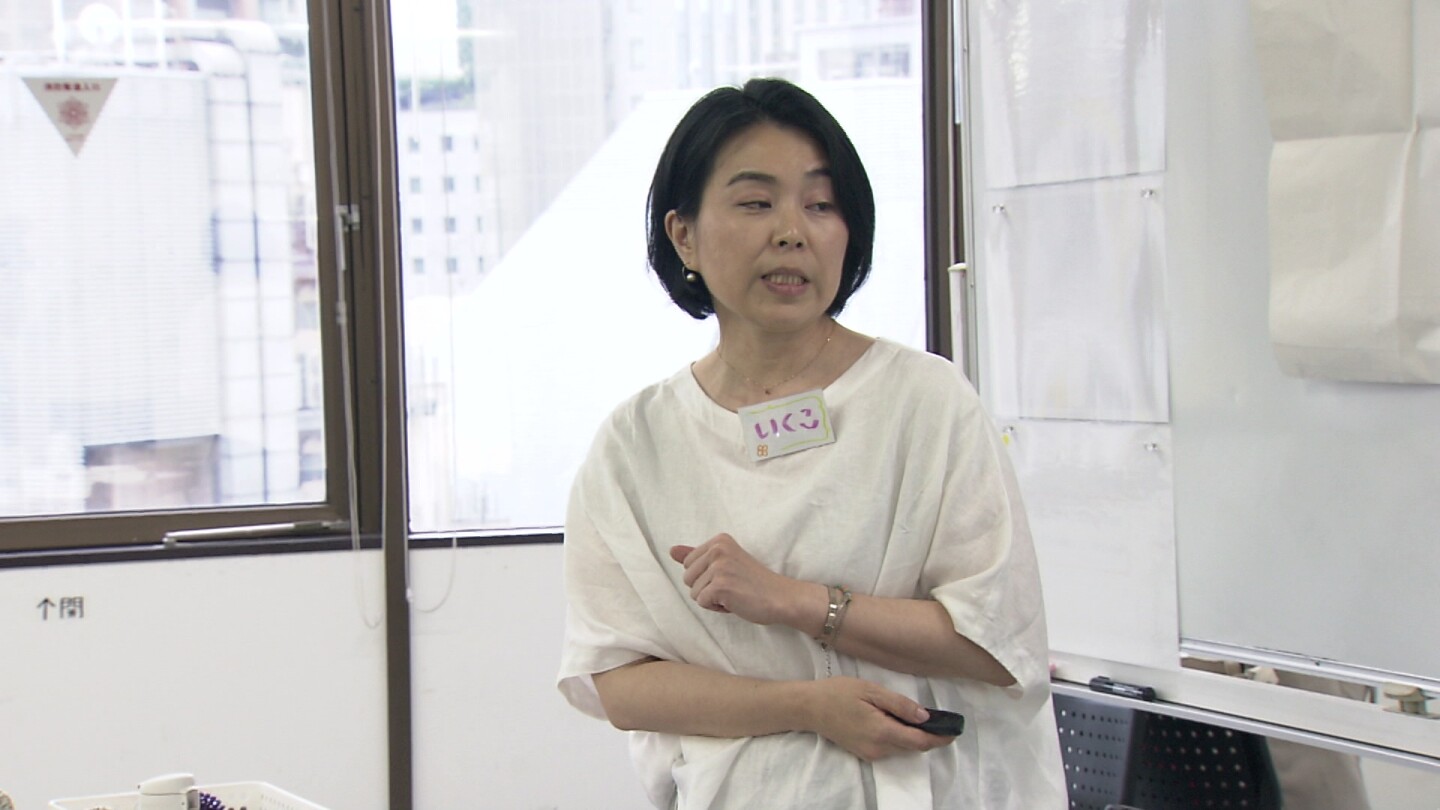

6月のある日曜日。私たちはポジティブ・ディシプリンの普及活動を担っているNPO法人「きづく」の協力を得て、プログラムの考え方を取材させてもらいました。

講師を務めてくれたのは、森郁子さん。

プログラムは参加者のディスカッションが重要な要素となるため、子育て中の父親・母親たち8人に集まってもらいました。参加者の子どもの年齢は1歳から大学生までとさまざまです。

このプログラムは国籍や文化を問わず、0歳から18歳までの子どもを育てるすべての人を対象としています。

本来のプログラムは18時間、およそ2か月にわたりますが、この日は参加者たちがグループワークの一部を体験しました。

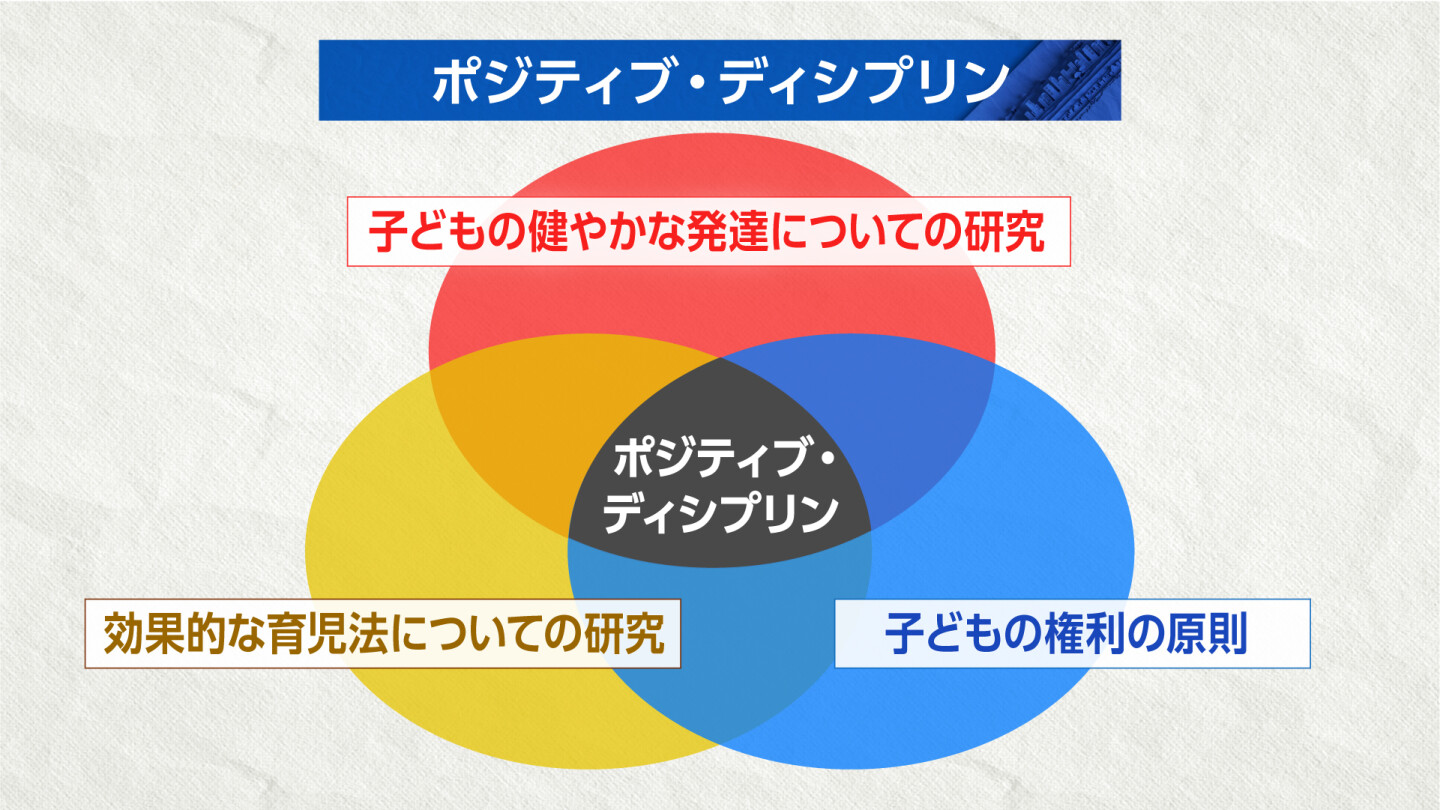

「ポジティブ・ディシプリン」とは、カナダの児童臨床心理学者・ジョーン・E・デュラント博士と、「子どもの権利」の実現に向けて活動する国際NGO「セーブ・ザ・チルドレン」が、「子どもに罰を与えるのがだめというなら、どうしつければいいの?」という親の問いに答えようと、子どもの発達や効果的な子育てに関する研究結果をふまえて共同で開発したプログラムです。

ただ「こんなときはこうすればいい」という「ハウ・ツー」を提示するものではありません。子どもの年齢も性格も家庭環境も多種多様であり、ある家庭ではその方法がうまくいったとしても、別の家庭にあてはまるとは限らないからです。

ポジティブ・ディシプリンでは、どのような家庭・シチュエーションでも実践できる「子どもと向き合う考え方」を提案するものです。

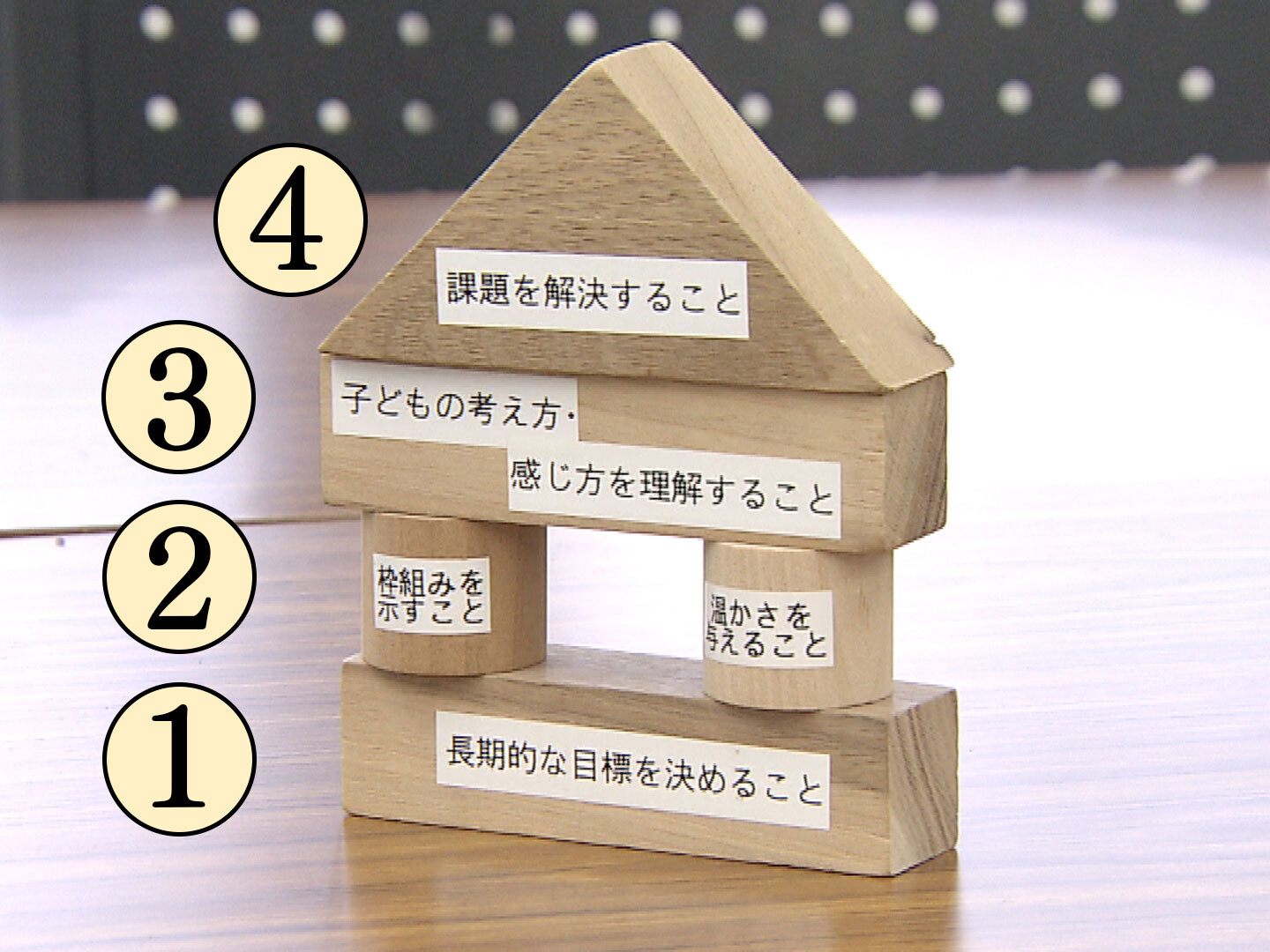

“4つの積み木”

このプログラムは4つのポイントから成り立っていて、森さんはこれらを積み木で表現します。

下から順番に

① 長期的な目標を決める

② 温かさを与え、枠組みを示す

③ 子どもの考え方・感じ方を理解する

④ 課題を解決する

と書かれています。

まず1番下にある土台「長期的な目標を考える」について。

講師の森さんは参加者に日常でよくある場面について問いかけました。

ある朝、お子さんが学校に行く支度をしていますが、出かける時間はどんどん迫ってきているとします。あなたがいますぐお子さんにやり遂げてもらいたいことはなんですか?

参加者はふだんの生活を思い描きながら「朝ごはんを食べてほしい」「顔を洗って歯磨きしてほしい」「トイレに行ってもらいたい」…など、口々に挙げていきます。

参加者からの声に耳を傾け、森さんは「ポジティブ・ディシプリンでは、これらをすべて“短期的な目標”というふうに呼んでいます」と語りかけました。

子育てはやらなければいけないことが目の前にたくさんあり、時間に追われることも多い毎日だけれど、皆さん、朝ごはんを食べるようになってほしくて子育てをしているわけではないですよね?子育てで感じる葛藤やストレスの多くは“短期的な目標”が起因していると言われています。

大切なのは「わが子が大人になったとき、どんな人になってほしいか」という“長期的な目標”を考えて、親にとっての道しるべとすること。毎日完璧にはできなくても、これがあるのと無いのとでは日々の子どもとの向き合い方がだいぶ変わってくるそうです。

参加者からは「自分の好きなことをして生きていける人」「他人に優しくできるようになってほしい」「自分の頭を使って考えて生きていける力を持ってほしい」など、それぞれの思いが飛び交いました。

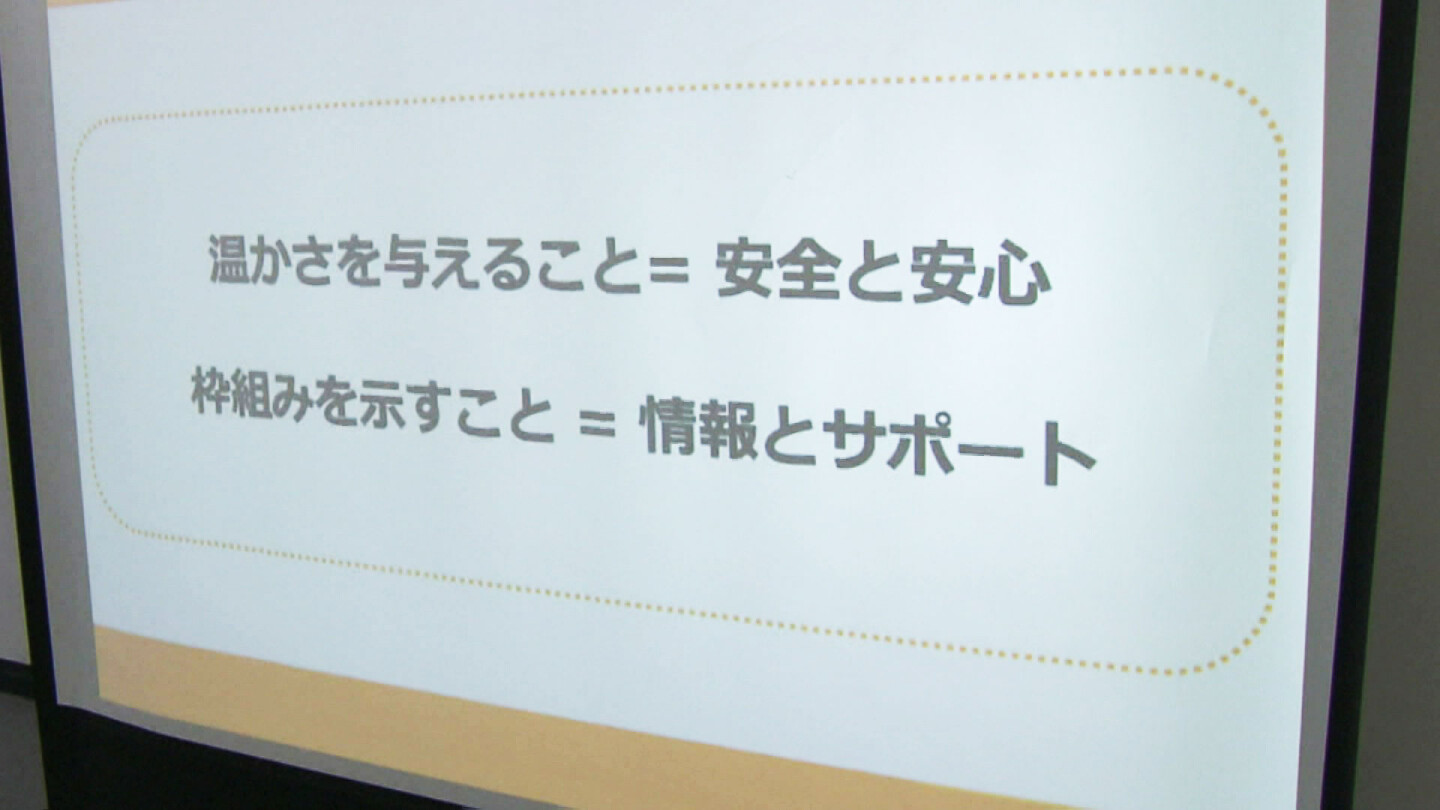

2段目に載せられたのは「温かさを与える」「枠組みを示す」という積み木。

「温かさを与える」とは、子どもが安全と安心を感じている状態を確保することです。こうしたとき、子どものアンテナが全開になり、学びの吸収も良くなるのだそうです。

逆に「なんてことしてるの!やっちゃだめって何回言ったらわかるの!」と強く叱られると、「だめなんだ」ということだけは理解できたとしても、「今度からどうしたらいいのか」子どもたちはわからないままなのです。

そこで必ずセットで必要なのが「枠組みを示す」ということ。言い換えれば“子どもに情報とサポートを手渡すこと”だと森さんは説明します。

その際に大切なのは、子どもの現状のレベル。建物に例えると、子どもがいまどの階にいるのかという視点です。

例えば3階にいる子どもに対し、15階に匹敵するレベルの話をしても理解は困難です。子どもの現状を理解し、その少し上の4階あるいは3.5階に相当するような情報を与えて、サポートすることが成長を支える鍵だといいます。

安全・安心な環境で、その子どもの状態に即した情報・サポートを与えること、そのどちらか一方でも欠けたら積み木は崩れてしまいます。

3番目は「子どもの考え方・感じ方を理解する」。

例えば幼児と思春期の子どもがいて、2人とも「ごはんを食べたくない」と言っているとします。どうして食べたくないと言っているんだろう…?

森さんは再び参加者に考えられる理由を挙げてもらいました。

参加者からは、幼児の場合には「嫌いな食べ物があった」「眠くて機嫌が悪い」、思春期の子どもでは「他にやりたいことがある」「悩みがある」「ジャンクなものが食べたい」「買い食いしておなかがすいていない」などの意見が出されました。

森さんはそれらを受け止めた上で、「子どもの年齢によって感じ方・考え方がだいぶ違いますよね。1~2歳はだんだん動けるようになり、まわりの世界が激変する中で新しいことを発見していく時期。10~13歳では、ホルモンバランスの変化に伴って気持ちがデリケートに揺れ動き、自分ではなかなかうまくコントロールできないときもある。そして、友人など家族以外の関係性のほうが大事になってきます。子どもがいまどんな時期にいるのかによって、温かさや枠組みの手渡し方を変えられれば、伝えたいことがより伝えやすくなります」と語りかけました。

もう1つ、「気質」が親子関係に影響している可能性があるということも念頭に置く必要があるといいます。

「気質」とは生まれ持ったその人の性質をさし、すぐに変えることはなかなかできません。

静かにしていることが好きな人もいれば、常に忙しく動き回っていることが好きな人もいます。長時間にわたってひとつのことに集中できる人もいれば、すぐに他のことに目が行き気移りしやすい人も。何が良い悪いということはありません。

親子で気質が同じことも違うこともあります。そして、自分と似ていても自分と似ていなくても、どちらの場合でもイライラにつながってしまうことがあるそうです。

大切なのは、それぞれの気質を理解するということ。「自分の物差しだけで判断するのは違うな」と気づくことで、子どもに声をかける際のヒントを得られたり、子どもにどんなサポートをしたらよいかわかったりする効果も期待できるということです。

そして、課題を解決するには?

森さんはここまで学んだことを組み合わせ、毎日実践を繰り返していくことで、「課題を解決すること」ができるようになっていくと話します。

その具体的な手順はこうです。

▼まず“課題”を特定する

(いま何が起きているのかという事実に注目し、解決したい課題を設定する)

▼なぜこのことが起きたのか、“理由”を考える

(子どもの年齢や気質によって、その理由は大きく変わる)

▼長期的な目標を思い出す

▼温かさを与えて、枠組みを示す

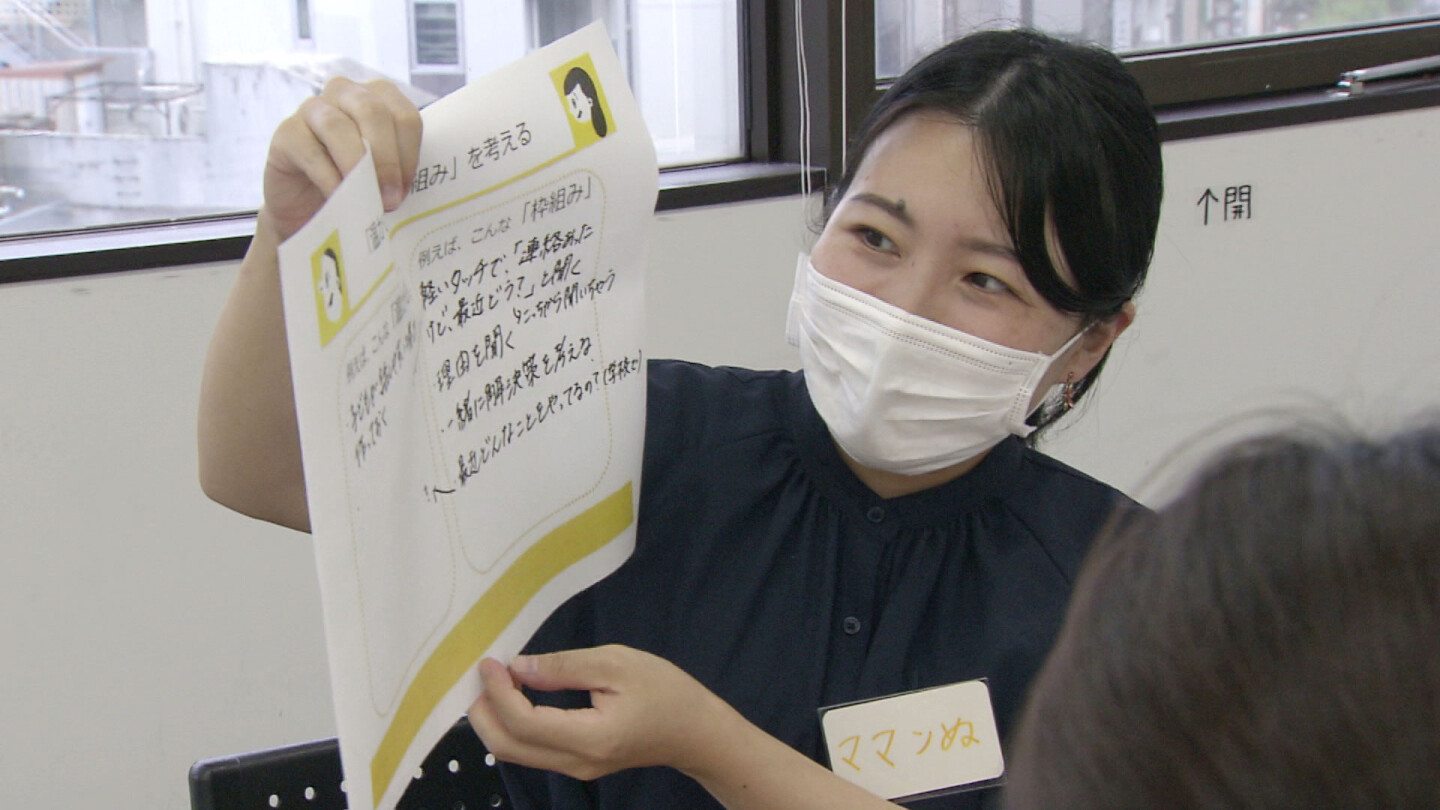

森さんはひとつの練習問題を示しました。

「学校の先生から、7歳のわが子に手を焼いているという連絡がありました。じっと座っていることができず、課題を終えるのにとても時間がかかるとのこと。あなたは帰宅した子どもにどう接し、なんと声をかけますか?」

ふだんは自分の子どもをイメージして親ひとりひとりが課題・理由の特定を行いますが、この日は「子どもがじっと座っていられない」というのが課題で、その理由は「その子の気質がそもそも活動的である」と仮定した上で、親はどう行動すべきかディスカッションが行われました。

参加者からは

「先生から連絡があったことを直接言うと、子どもを萎縮させて傷つけてしまうかも…」

「でも先生からの連絡を明かさずに、雑談の延長で本題にたどり着けるか自信がない…」と、対応に迷う声も。

その一方

「子どもの好きなおやつを準備しておいて、リラックスして話しやすい雰囲気をつくる」

「“先生から連絡があったけれど、最近どうなの?”と軽く聞いてみる」

「最近学校で取り組んでいることを子どもから聞き、一緒にやってみる」といったアイデアも次々と出されました。

森さんは「重要なのは、課題や理由にあわせて、温かさと枠組みをどうセットにできるかということです。長期的な目標を道しるべにしながら、温かさと枠組みのセットを毎日実践していけば、繰り返すうちにきっと慣れていくと思います」と語りかけました。

終了後参加者に感想を聞くと、これからの子育てに前向きに取り組んでいこうとする声が聞かれました。

参加してみて、同じような悩みを持っている人もいるんだなとわかってよかったです。長期的な目標をしっかり掲げて、それに向かって子どもと一緒に歩んで行くことが大事なのかなと思いました。

いままでポジティブではない方向に子どもを怒ってしまうことが多かったなと思います。息子はもうだいぶ大きくなってきていますが、いまからでもできることがあるのではないかと感じました。日々の関わりの中で“温かさ”と“枠組み”を意識していきたいです。

“子どもは自分と全然違う価値観・考え方を持っている”

本来の18時間にわたるポジティブ・ディシプリンの受講者の中には、子どもへの向き合い方が大きく変わったことを実感している人もいます。

3人の子どもを育てる、40代の母親・川口さん(仮名)です。

子どもたちはいずれも思春期の真っただ中。長男は高校生になりました。

川口さんは、子どもたちが社会に出て行ったときに恥ずかしい思いをしないよう、自立した人間になってほしいという願いから、厳しくしつけをしてきたと自身の子育てを振り返ります。

宿題を後回しにしてテレビを見ていたり、約束したお手伝いをしてくれなかったり…。子どもたちがなかなか思うように動いてくれないと、イライラがたまりつい声を荒げてしまったこともありました。

川口さん自身、幼少期には塾や習い事の先生から厳しい指導を受けていましたが、厳しさを愛情だと感じていたともいいます。

しかし、親子だと必ずしもうまくいかないのかもしれないと気づかされたきっかけがありました。長男から言われた、ひと言です。

-

川口さん

-

私が息子に良かれと思って言ったことに対して、『ママはぼくをいじめてる。嫌な思いをさせようとしてるよね』と言われたんです。『そんなこと絶対にない、あなたのことを思って言っているだけなんだよ』と慌てて取り消しましたが、そんな誤解もされるんだ…って。愛情がちゃんと伝わっていなかったのかなとすごくショックを受けて、子育てがわからなくなりました。

そんな中、住んでいる自治体の広報紙で目にしたのがポジティブ・ディシプリンの受講案内。“たたかない・どならない”という言葉に引き寄せられたといいます。

「どならないで済むのなら…」という期待をもって参加したプログラム。大きな気づきとなったのが“気質の違いを認識すること”でした。

-

川口さん

-

かつての私だったら『親子ならそのぐらいわかるでしょ』という認識でしたが、それはとんでもない勘違いでした。一緒に過ごしていても、全然違う価値観や考え方を子どもは持っているんですよね。それぞれが尊重される人間なんだと思えるようになりました。

母親としての意見はあるので伝えることはしますが、最後に決めるのは子ども本人。一歩離れたところであたたかく見守ることができるようになってきたのが大きいです。

以前に比べて、子どもは心を開いていろんなことを話してくれるようになり、良い関係を保つことができていると感じています。

-

NPO法人きづく 森郁子さん

-

ポジティブ・ディシプリンのプログラムは18時間をかけて、子育て中の皆さんと対話を繰り返しながら取り組みますが、その長い時間を重ねてようやく大人の子育て行動が少しずつ変わり始めていきます。行動を変えるということは本当に難しいことです。頭ではわかっていても、『たたく』や『どなる』がやめられない方もまだまだいらっしゃるかもしれません。そんなとき、孤立した状態で自分を責めたり追い詰められたりすることなく、誰でもいつでも支援を受けられる社会を目指したいです。

そしてポジティブ・ディシプリンは、単純に『たたかなくなったから、どならなくなったからOK』ということではなく、ふと立ち止まって子どもとの向き合い方を見直し、変えていくきっかけでありたい。それが子どもたち・子育てをしている人の双方の権利の保障につながると信じています。

関連番組

放送後1週間、見逃し配信中☟