東京・江戸川区 ひきこもり 顔の見える大規模調査

ひきこもりに関する東京・江戸川区の大規模調査の結果が、6月8日に公表されました。

専門家からは、「ひきこもり支援のあり方を考える上で画期的な調査だ」と注目されています。

どんな調査で、何が画期的なのか。専門家に聞きました。

江戸川区の大規模調査とは

人口およそ70万人の東京・江戸川区。

去年、初めてひきこもりの実態を把握する大規模な調査を行いました。

対象は、15歳以上の区民のうち、給与収入で課税がない人や介護や障害など行政サービスを利用していない人たち24万6000人あまり。

およそ18万世帯に調査票を郵送。

回答がなかった世帯には直接訪問して回答を求め、57%あまりから回答を得ました。

その結果、14歳以下の不登校の子ども1113人などと合わせると区内に、ひきこもりの人が9096人いることがわかりました。

“画期的な方法”ポイント2つ

長年ひきこもりの問題を取材してきたジャーナリストの池上正樹さんは、この調査を「非常に画期的だ」と話しています。

<その1 推計ではなく実数調査>

画期的な点、まずは、初めて大規模に行われた実数調査だということです。

-

ジャーナリスト 池上正樹さん

ジャーナリスト 池上正樹さん -

「国の調査はこれまで抽出による推計調査で行われてきました。全世帯を対象とするような実態調査は、地方の人口の少ない地域では行われてきましたが、江戸川区のような大規模な自治体で全世帯を対象に直接行う調査は初めてだと思います。非常に画期的で、これまで見えなかった引きこもりの人たちの困りごとやニーズなどが見えてきたという意味でも非常に注目されます」

<その2 調査を通じて“つながる”>

さらに、調査に回答した「ひきこもり」の人たちと、行政側が支援に向けたつながりを持つことができたことに、大きな意味があると言います。

-

ジャーナリスト 池上正樹さん

ジャーナリスト 池上正樹さん -

全世帯調査ということは、実際に回答された方々を区が把握できたということ。これまでつながるきっかけを持てなかった人が、回答をしてくれたことで、行政との繋がりが生まれた。単なる数字ではなく“顔が見えるように”なった。これは大きな第一歩ですし、一人一人のニーズに合わせて区がこれからどうアプローチして行くか、考えることができるようになりました。

中には、調査を受けて初めて「自分はひきこもりなのか」と問い合わせをしてきた人もいると言うことで、孤立していることを自覚していなかった人たちのニーズの掘り起こしにもなっていると見られます。

江戸川区によりますと、調査を通じて、4月の時点で、54人の人たちが、区の担当課とつながったと言うことです。

そのうちの一人、24歳の女性に話を聞くことができました。

女性は、小中学校でのいじめをきっかけに不登校になり、その後高校を中退。

アルバイトをしても長続きせず、自宅に閉じこもりがちでしたが、趣味やアルバイトの面接などで外出することもあったため、自分自身ではひきこもりだという認識があまりなかったと言います。

しかし、同居する祖母が調査票を受け取り、「一緒に区役所に行ってみないか」と誘われ、それならばと、区役所とつながることができました。

女性は、区の就労支援を受け、ちょうど今日から、役所内で不要になった書類を整理するなどの短時間の仕事を始めました。

今後、少しずつ働くことに慣れていきたいと話しています。

-

24歳の女性

-

「今までのアルバイトでは、わからないことなどがあると罪悪感をおぼえてすぐにやめてしまっていました。でも区役所では“自分はひきこもり”と伝えた上で採用してもらっているので、質問もしやすくて安心して働くことができました。自信をつけていきたいと思います」

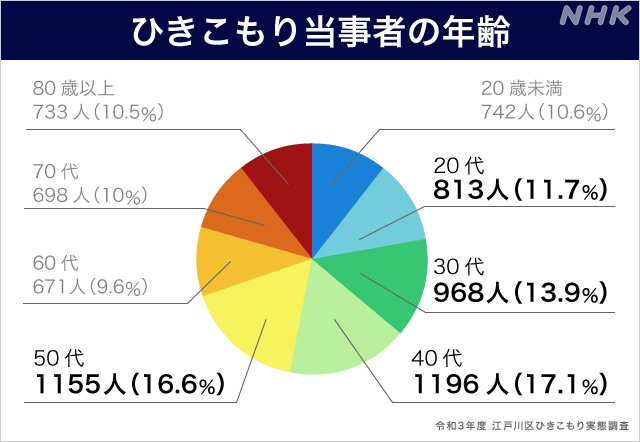

年齢別 40代が最多

そして、調査でひきこもりとされたおよそ7919人の内訳は、年齢別では40代が1196人で率にして17.1%、次いで50代が1155人で16.6%、30代が968人で13.9%、20代が813人で11.7%などとなっています。

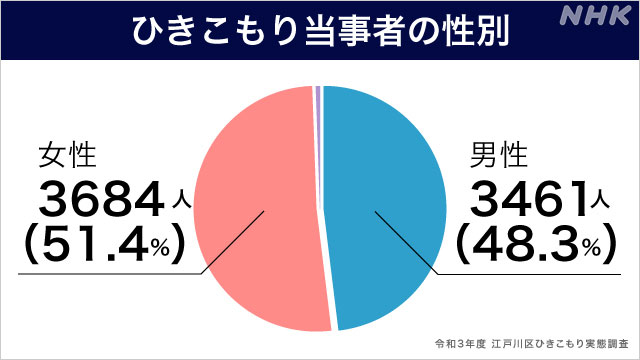

女性が男性よりも多く

男女別では女性が3684人で51.4%、男性が3461人で48.3%と女性が男性よりも多いことがわかりました。

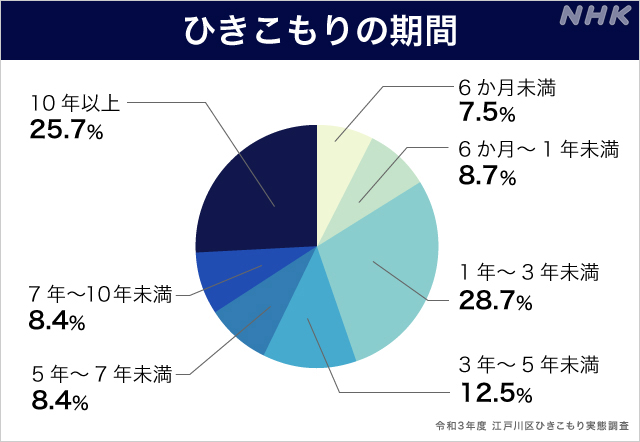

ひきこもりの期間は

また、ひきこもり状態の期間は、1年から3年未満が28.7%と最も多く、次いで10年以上が25.7%となっています。

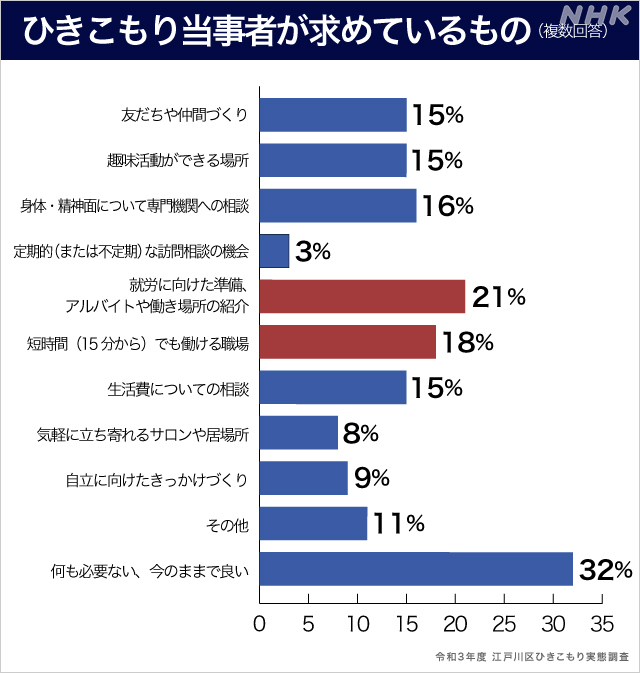

当事者が求めているものとは

一方、調査では当事者の生活の状況やニーズについても聞いていて、このうち日常生活の不安について複数回答で聞いたところ、自分の健康が最も多く66%、収入・生活資金が63%などとなっています。

また、ひきこもりの当事者が求めているものについて複数回答で聞いたところ「就労に向けた準備、アルバイトや働き場所の紹介」が最も多く、21%、次いで「短時間でも働ける職場」が18%と就労に関する回答が合わせて39%となっているほか「身体・精神面について専門機関への相談」が16%「友達や仲間づくり」が15%となっています。

一方で、「何も必要ない、今のままでよい」とした人が32%となっています。

しかし、池上さんは、むしろ、支援を断るような人たちにこそ、周囲の目が行き届かず、命に関わるような深刻なケースが潜んでいると考えています。

-

ジャーナリスト 池上正樹さん

ジャーナリスト 池上正樹さん -

「もともとひきこもる人の特徴として、他人の力を借りずに自力で打開しなければならないという生真面目さがあります。そのため、今回の調査のように支援の必要性を尋ねても“大丈夫です”と答えてしまう人が多くなっているのではないのでしょうか。“支援が必要がない”と回答したから放っておけばいいということではなく、行政や周囲の人が、“いつでも頼っていいよ”というメッセージを出し続けることが大切だと思います」

江戸川区 今後の対策は

江戸川区は、今回把握できた当事者、7919人の7604世帯について

▼1人暮らし、

▼家族と同居している、

それに

▼支援を求めない、またはひきこもりとは別の支援を必要としているなど、それ以外の3つに分類して対応することにしています。

このうち、1人暮らしの当事者がいるおよそ350世帯に対しては、すでに相談員の個別訪問を進めていて、詳しい生活の状況などを聞き取った上、支援が継続的に必要かどうか見極めていく予定です。

また、家族と同居している当事者については、ひきこもりが1年未満であるなどの一部を除くと、およそ1850世帯でしたが、家族にも詳しい事情について知られたくないと考える人もいることから、個別にさらに詳しいアンケートを送って慎重に状況の把握を進めることにしています。

そして、支援を求めていないと回答した当事者のほか、医療などのひきこもりとは別の支援を必要とするなど、それ以外の世帯は、およそ5400世帯に上っています。

具体的な支援の内容を説明したパンフレットや当事者が集まる会、専門家による講演の予定表などを送り、少しでも役に立てて欲しいとしています。

今後、江戸川区は、当事者がオンラインで集まって語り合うことできる催しを今年度6回開催する予定で、当事者や支援者と交流ができる施設の整備も進めることにしています。

また、ひきこもりに対する理解促進を呼びかける新たな条例の制定もめざしています。

-

江戸川区 ひきこもり施策係 森澤昌代係長

江戸川区 ひきこもり施策係 森澤昌代係長 -

「助けを求められずにきた人たちの存在が把握できました。今回の調査はあくまで入り口に過ぎないので、これからしっかりと要望を聞いて、一人一人に寄りそった選択肢を一緒に考えていきたいと思います」

<関連記事>

東京 江戸川区 ひきこもり大規模調査 “40代が最多”

https://www3.nhk.or.jp/shutoken-news/20220608/1000080741.html

“ひきこもり” 初の大規模調査 見えてきたものは

https://www3.nhk.or.jp/news/html/20220608/k10013662971000.html

<「江戸川区ひきこもり実態調査」の結果について>

江戸川区のホームページから結果報告書のPDFをご覧ください。※NHKサイトを離れます

https://www.city.edogawa.tokyo.jp/e042/kenko/fukushikaigo/hikikomori/r3_jittaichosa.html

<支援窓口>

厚生労働省 ひきこもりポータルサイト ※NHKサイトを離れます

https://hikikomori-voice-station.mhlw.go.jp/

全国の相談窓口はこちら ※NHKサイトを離れます

https://hikikomori-voice-station.mhlw.go.jp/support/

ニュースウオッチ9「ひきこもり 初の大規模調査」

2022年6月8日(水)放送

※放送から1週間は見逃し配信をご覧いただけます。