「まだ大丈夫」は危険

- 2023年07月07日

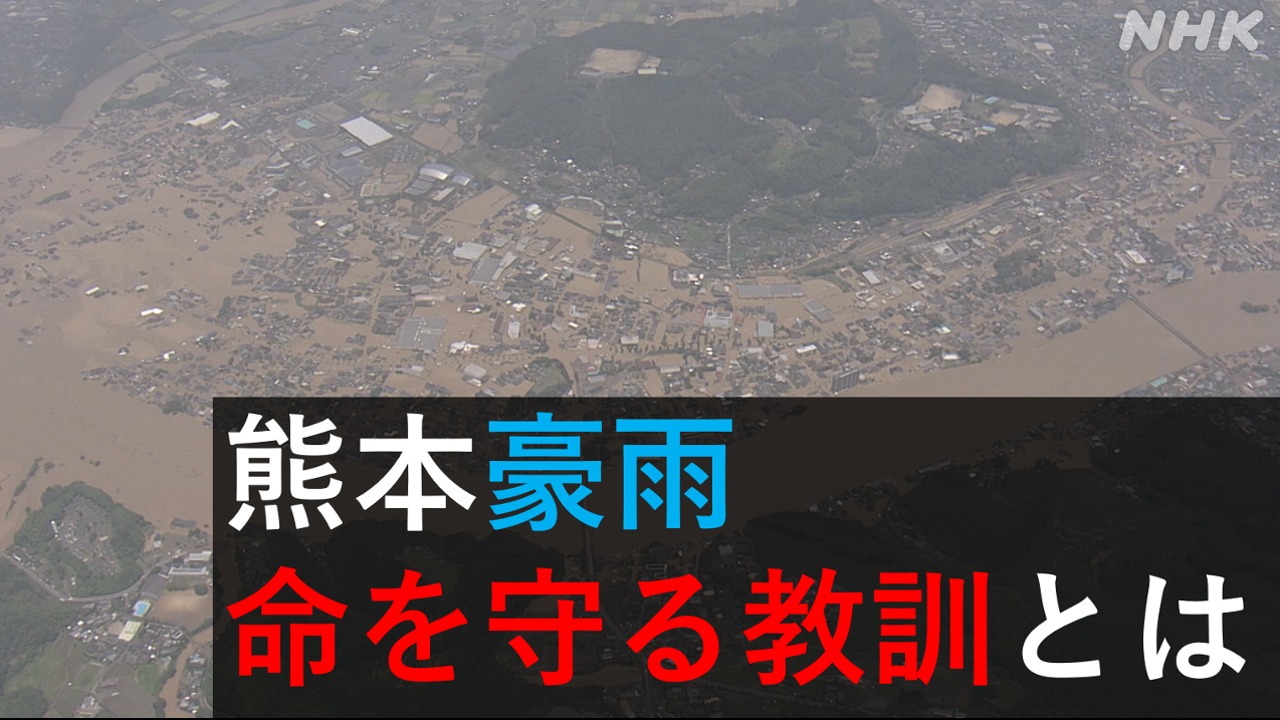

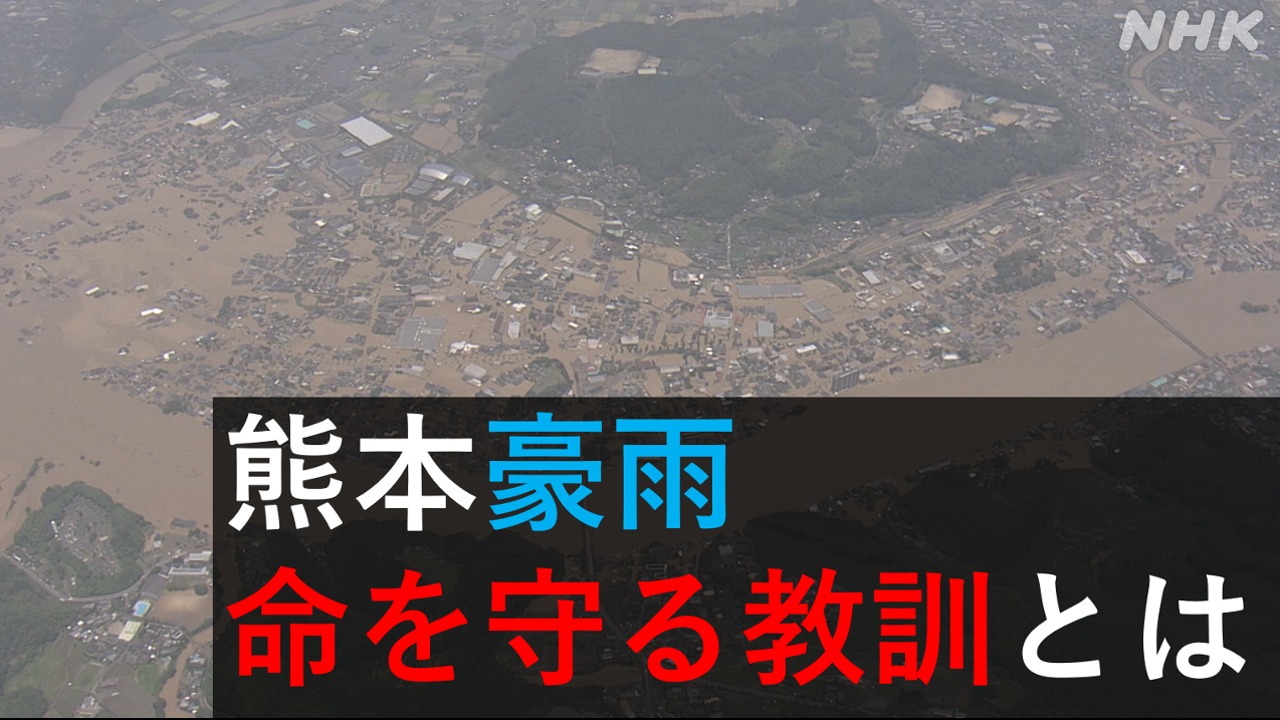

これまで各地で甚大な被害を及ぼしてきた梅雨末期の大雨。 熊本県内でも週明けにかけて再び大雨になるおそれがあります。 命を守るため、どう行動すればいいのか。

専門家は「災害は状況がどんどん変わる。『まだ大丈夫だろう』という心理的なバイアスが発生しやすいので、手遅れになる前に早めに避難することが大切だ」と話しています。

再び大雨か……

熊本県内では今月10日ごろにかけて再び大雨となり、土砂災害や河川の氾濫など 危険度が高まるおそれがあります。

県内では今月3日の大雨でも各地で浸水や土砂崩れなどの被害がでましたが、けが人はいませんでした。裏山の土砂崩れで寺の本堂が押しつぶされました熊本県益城町の現場でも、けがをした人や逃げ遅れた人はいませんでした。

なぜか。

土砂を含んだ赤い水が大量に押し寄せてくるなどふだんの雨とは違った現象に近くの住民が事前に気づいたことが早めの避難につながったからです。

“気づき”が重要 “まだ大丈夫“は危険

寺とその周辺の人たちの行動について

防災教育の専門家で熊本大学大学院の竹内裕希子教授は

「普段から地域を観察していて、“異変”に気がついたことが重要なポイントだった。やはり、変わる前を知らないとどう変わったのか比較できない。普段から地域に関心を持つことが大切だ」

と話しています。

さらに、 危険を知らせる異変について地鳴りや振動のほか、木が擦れあって焦げ臭い匂いがすること、 上流で土砂が水をせき止め下流で水の量が減ったり濁ったりすることなどをあげています。

そのうえで竹内教授は、

「必ずしも情報が的確に出るとは限らない。このあと自分はどうするかを常に考えておくことが大事だ。洪水災害は状況がどんどん変わる。 『まだ大丈夫だろう』という心理的なバイアスが発生しやすいので手遅れになる前に、早めの声掛けと避難が大切だ」

と話しています。

ふだんから3つの備えで万全に

竹内教授は、ふだんからの備えとして「3つの備え」が重要だと指摘しています。

1つ目は情報の備え、です。 ハザードマップを確認して自分の家がどれくらい浸水するのかや避難所はどこにあるのか、 どの道を行くと安全なのかを事前に知っておくことが重要だとしています。

2つ目はものの備え、です。子どもがいるかやペットを飼っているか家族のなかに介護が必要な人がいるのかなど状況によって何を準備しておくべきなのかが異なります。 自分や家族にとって災害時に必要になるものは何かを事前に考えて、用意しておく必要があります。

3つ目はつながりの備え、です。 災害時、逃げるときに自分はこれはできるがこれはできないので助けてほしいなどと まわりの人に伝えておくことが重要です。 例えば、高齢者は1人で避難することが難しい場合もあります。 家族や地域の人などとつながりをもっておくと、早めに、一緒に逃げることができます。

竹内教授は

「自分だけではできないこともたくさんあるので、親戚や友人、地域の人と 事前に支え合う関係性を作っておくことが大切だ」

と話しています。