白川大水害70年 いまも残るリスクとは

- 2023年07月07日

いまの白川の水害リスクとは?

昭和28年6月26日に発生した白川大水害から70年となることし。

街を歩いて、白川の特徴や水害リスクについて学んできました。

(NHK熊本放送局アナウンサー 佐藤茉那)

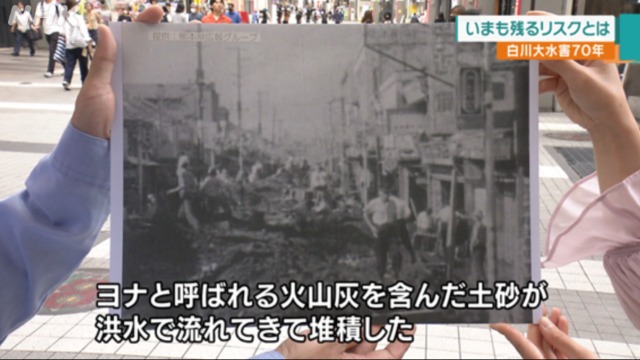

白川大水害

アーケードも約2.5m浸水

下通アーケードには、背丈よりもはるかに上(高さ約2.5メートル)に、標識があります。

この標識は、昭和28年の白川大水害でこの高さまで浸水したことを示しています。

お話をうかがったのは、国土交通省の村上裕明さんです。

信じがたいですが、まちなかも、ここまで浸水したんですね?

そうですね。びっくりするぐらいの水位になるんですけども、当時ここまで浸水したという記録が残ってます。

どういった被害だったんですか?

まちなか一帯が浸水したのに加えて、「ヨナ」と呼ばれる火山灰を含んだ土砂が洪水で流れてきて、これが氾濫して堆積したということです。この土砂の処理で年末までかかったという記録が残っています。

洪水が一気に街なかに

白川の「地形的特徴」

下通アーケードを抜け、電車通りを白川に向かって歩いていきます。

いまこの辺歩いてまして、上り坂になってるの分かりますか?

普段は意識しないんですが、言われてみたら、川の方向に向かってちょっと坂になっていますね。

これは高さ関係を整理した断面図です。

白川に向かって、徐々に、土地が高くなっていると。

白川の洪水の時の水位よりも町なかの方が非常に低くなっているという事で、いったんあふれると、洪水が一気に町なかに押し寄せて、大規模な甚大な被害が出るというところが特徴になります。

その地形から、熊本市中心部は、水害のリスクが高い場所であることがわかります。

白川ってどんな川?

そのまま歩き続け、白川にかかる大甲橋までやってきました。

きょうはものすごく穏やかで気持ちがいいですね。

そうですね。

白川は、普段は地域の方々の憩いの場になっている場所です。

ただ、今まで、たびたび洪水が起こっているので、白川がどういう川なのかということを知っておくのは非常に大切になります。

白川がどこから流れてきているか、ご存じですか?

大体、阿蘇の方からっていうのは…

そうですね。ちょっとこれで説明いたします。

阿蘇カルデラのなかに降る雨は、全国平均の約1.8倍。

年間で約3000ミリというものすごい降雨量があります。ここに降った雨が急な山地をずっとかけくだり、ちょうど熊本市の辺りが平野部でなだらかになるので、ここで流れにくくなるという特徴があります。

また、白川が流れ出る有明海には、干満差が最大6メートルあります。満潮とぶつかるとさらに流れにくくなるという特徴があります。

非常に洪水が起こりやすい、特徴的な気象と地形にあると言えます。

この阿蘇で降った雨は、市内にはどのくらいのスピードで来るんですか?

大体2時間半ぐらいで到達します。

2時間半ですか!

もうそうしたら、阿蘇で降っていたらすぐ熊本市に来ると思っていた方がいいんですね。熊本市内で降っていなくても、阿蘇で降ったら危険だと。

白川で進められてきた河川整備とは

大甲橋から子飼橋に向けて、川沿いを歩きます。

川を削る工事などを、これまでずっとされてきたんですよね。

ここの区間も、河川の流れる断面を増やすために、40メートルほど広げています。

40メートルって結構ですよね!

そこの石が水面にちょっと出ていますけど。

あそこまで、私たちが立っている側の川岸があったっていう感じですね。

川岸を削って、木も土ごと移動させて、堤防も端に造って。堤防まで含めて、幅40メートルぐらい。

70年前の白川大水害の直後から、

白川では、川幅を広げる工事や堤防の強化などが進められてきたといいます。

過去に大きな被害を生んだ白川

いまの安全度は?

村上さんに河川整備についてうかがいながら歩き進めると…。

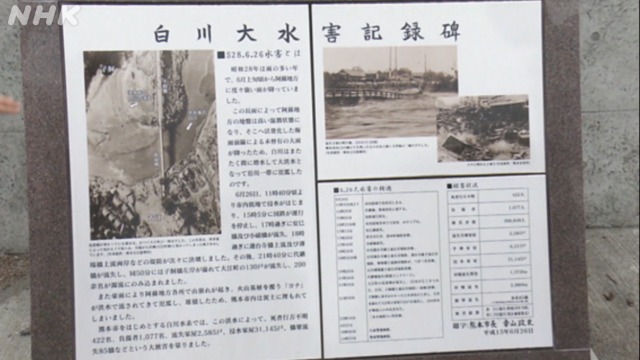

子飼橋のたもとに、白川大水害の石碑がありました。

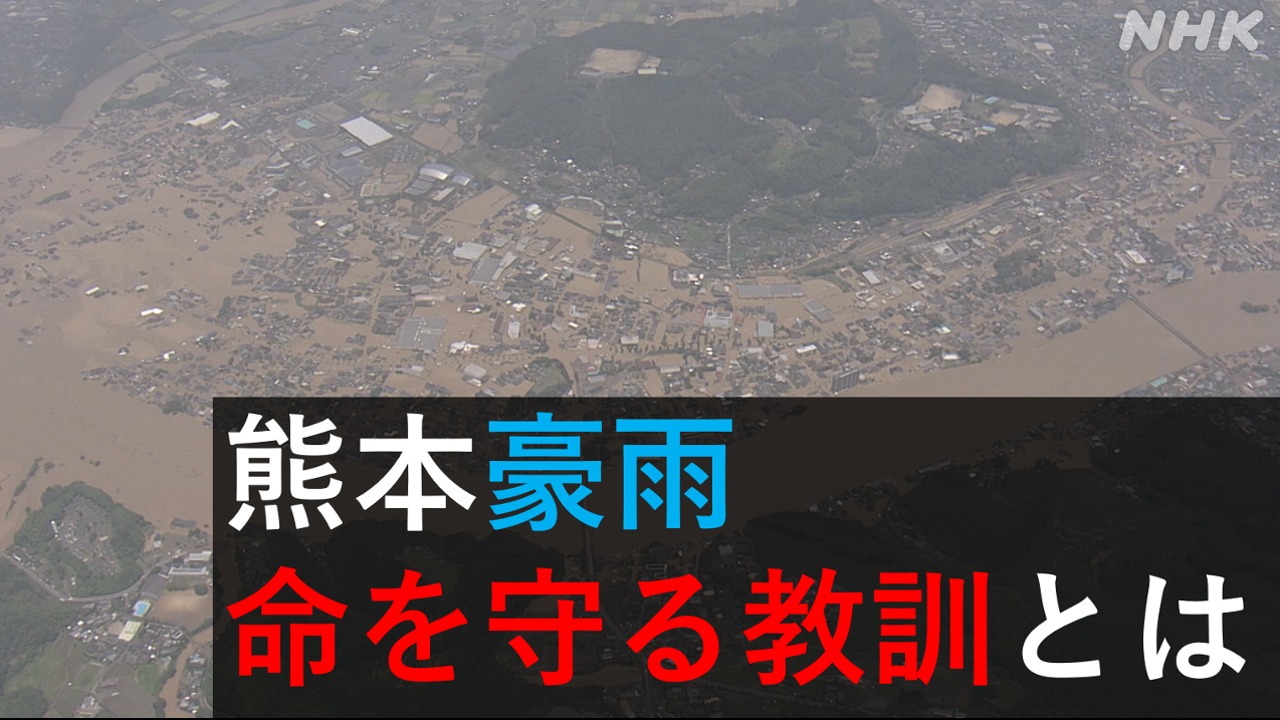

白川大水害では、阿蘇山で、降り始めからの雨量が750ミリに達しました。

県内で亡くなった400人あまりのうち、半分にあたる200人以上がこの付近で命を落としています。

それだけ大きな被害をもたらす水害があった白川。

ずっと河川整備されてきて、今はどこまで進んでいる状況なんですか?

今は、先ほど歩いてきた「緑の区間」の堤防のかさ上げ工事を進めています。

ことしの3月で堤防の高さが確保されたというところです。

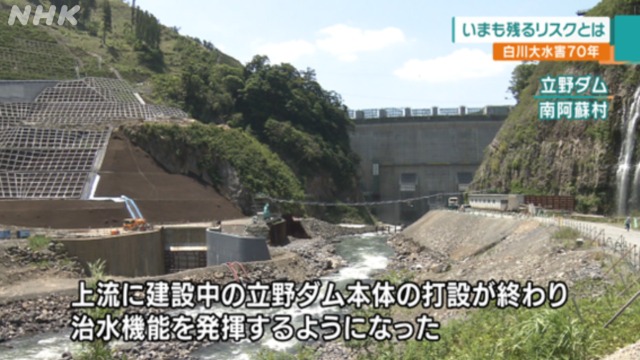

それとあわせて、上流に建設中の立野ダムのコンクリートの本体の打設が終わり、治水機能を発揮するようになったと。

もうこれだけやってたら大丈夫なんじゃないかと思う方も多くいらっしゃると思うんですけど?

いえ、実はまだまだ十分に安全であるということは言えない状況です。

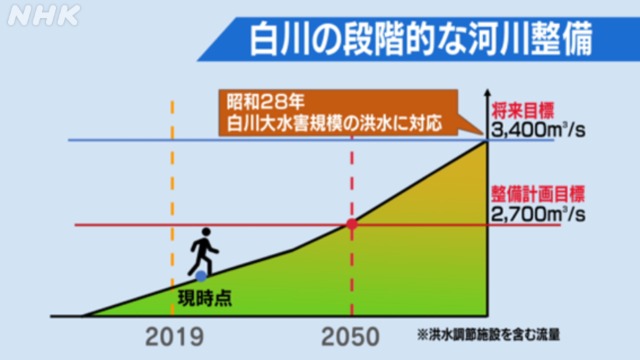

白川の段階的な河川の整備を示したグラフで整備の状況を登山に例えたこの図。

将来的な目標は、白川大水害にも対応できるようにすることですが、現在はまだまだ山の中腹。

対応できるのは、30年に1度程度の雨です。

このまま整備を進め、2050年ごろまでに「60年に1度の雨」に対応できるようにする計画です。

しかし…。

「何年に1度の雨」と聞いても、正直なところ実感が湧かないのですが、白川大水害は何年に1度と言えるんですか?

150年に1度の規模になります。

150年に1度!!

ということは、30年後、今定めている整備計画目標まで整備が終わったとしてもなお、対応できない規模ってことですよね。

そうですね。白川大水害規模の雨にも対応できるようになるのがいつになるのか、今はまだ分かりません。

しかも最近、気候変動などもあって、より激しい雨が降るようになってきていますよね。

そうですね。だからこそ、一人ひとりがあらかじめ洪水ハザードマップを確認して、「いつ」「どのタイミングで」「どういう行動を取ったらいいのか」を事前に準備することが大事なんです。

白川はずっと工事をしてきたからもう安心なのではないかという声も聞かれます。しかし、今の現状としては、まだまだ、白川大水害ほどの雨が降ったら被害を防げないということが分かりました。

河川整備をしてもなお防ぎきれない、限界があるのが現状です。

白川大水害のような水害のリスクはいまもあります。

しっかり備えをしておかなければならないと改めて感じました。