ぼくの「自分研究」

- 2021年12月16日

ぼくが自分を研究しようと思った理由。それは、頑張らなくてもできることと頑張ってもできないことの差が大きいからです。学習に難しさを感じることもある小学6年生は、困りごとを解決するため、“自分研究”を始めました。

(広島放送局記者 秦 康恵)

文字が動くめまいがする…

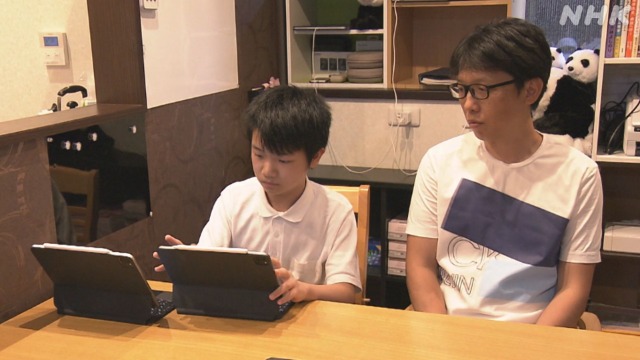

“自分研究”を始めたのは広島県東広島市の小学6年生、出口優人さんです。SPD=SensoryProcessingDisorder、「感覚情報処理障害」があります。

出口優人さん聴覚や平衡覚、味覚などの感覚の情報処理が通常とは異なります。それは、どういうことなのか。出口さんの場合、例えば、大きい音がすると文字が動いて見えることや、めまいがすることがあります。太陽の光が目に刺さるように感じたり、字を書くのが難しかったりもします。

出口優人さん

「教室がうるさいときは、教科書の文字がどこかへ行ってまた戻ってくる。何人かで音読をすると自分がどこを読むのか分からなくなる」

学校に行きたくない

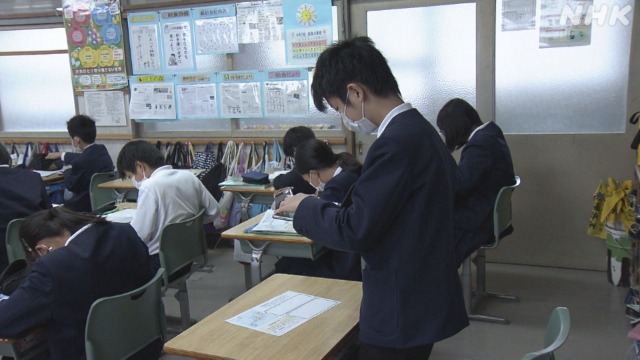

がんばっても黒板の文字を時間内に書き写せない。書き写せないから問題を解けない。書くことに集中すると先生の話が聞き取れず授業についていけなくなる。出口さんは次第に学校に行きたくないと思うようになりました。

出口さん

「何もすることがないのでただ授業を聞いているだけでした。なんでみんなはすごい書けるんだろうなあって。ノートが取れなかったから学校は楽しくなかった」

家族は出口さんが感じる学習の難しさに気づいていませんでした。

父・勝彦さん

「字はみんな年が来たら書けるものだと思っていたので、何で書けないのかなとは思っていました。朝、学校に行きたがらないというのが、本人はしんどかったと思います」

なぜみんなと同じように学ぶことができないのか。どうすれば学べるようになるのか。出口さんは自分を研究することにしました。

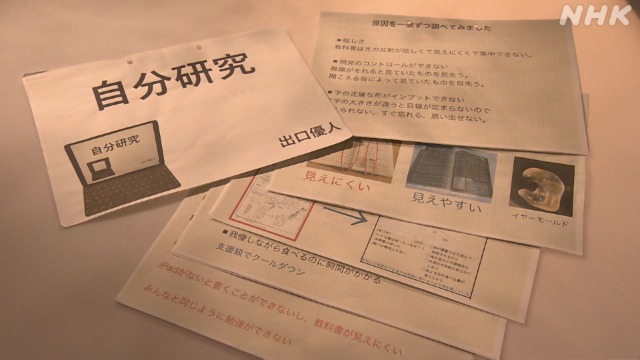

そして、その原因をこう分析しました。

「僕は他の人と違った感覚なので理解の仕方もほかの人とは違う。だから理解するまで時間がかかるし行動するのにも時間がかかる」

学びのツールとの出会い

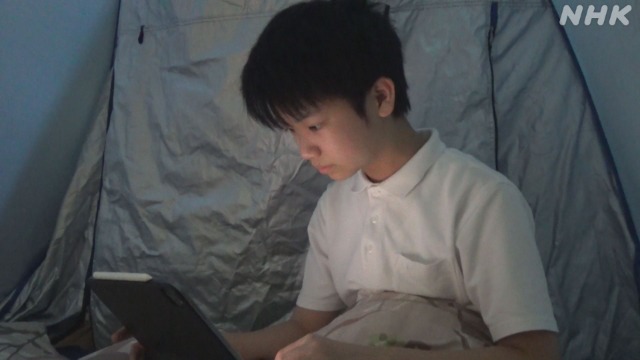

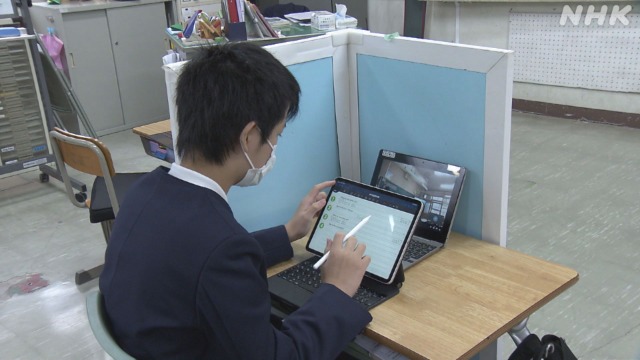

改善策も考えました。出会ったのは、タブレット端末を使った勉強方法でした。主治医を通じて知り合った、特別支援教育に詳しい広島大学の氏間和仁准教授に教わり使ってみると学習が楽しいと感じるようになりました。出口さんは学校と交渉を重ね、すべての授業でタブレット端末を使えるようになりました。

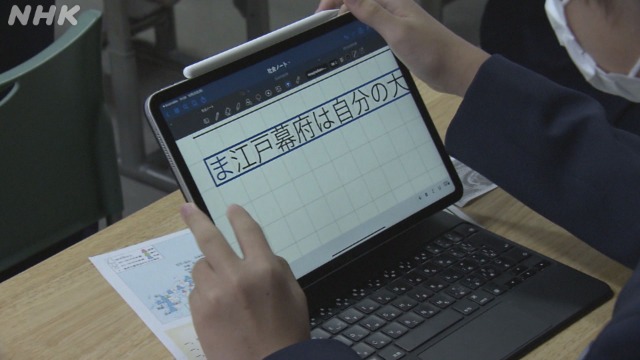

社会の授業では配られたプリントを写真に撮ってタブレット端末に保存。ノートではなくキーボードを使って端末に文字を打ち込んでいきます。自由に拡大できるため、文字を読むことや書くことの負担が少なくなりました。

これまで、友達が15分で終わる宿題に2時間もかかっていたという出口さん。いまは早く終わらせることができるようになりました。ノートと鉛筆をタブレット端末に変えたことで学ぶ意欲を取り戻したのです。

出口さん

「ノートをとれるようになって問題を解けるようになったのがかなり大きい変化。人前で話すことができなかったけど、iPadを使うことで発表できるようになり、自信が持てました」

クラスメートは出口さんがタブレット端末を使って学ぶことについて特別だとは感じていないと話します。

クラスメート

「紙や鉛筆で勉強するのと同じ内容を勉強しているのでべつに自分たちと違うなとか特に気にしたことないです」

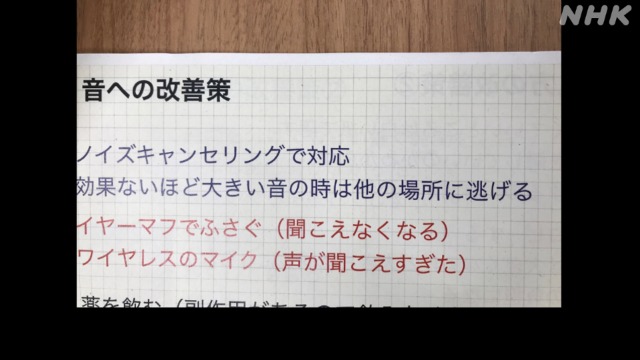

自分研究では、めまいの要因ともなる音への対策も考えました。「大きい音の時は他の場所に逃げる」

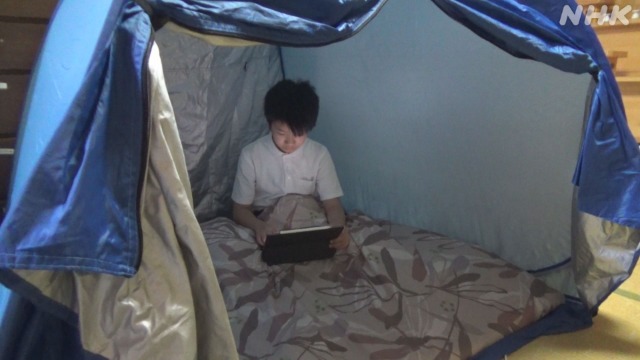

出口さんは英語の授業は別の教室で受けます。

英語や音楽などたくさんの音が聞こえる授業はオンラインで参加。自分で周りの音量を調整することで、無理なく学習できるからです。自分で研究した対策をタブレット端末を使ってまとめ、学校の先生にも読んでもらい、こうした改善につながりました。

“自分研究”で仲間と出会った

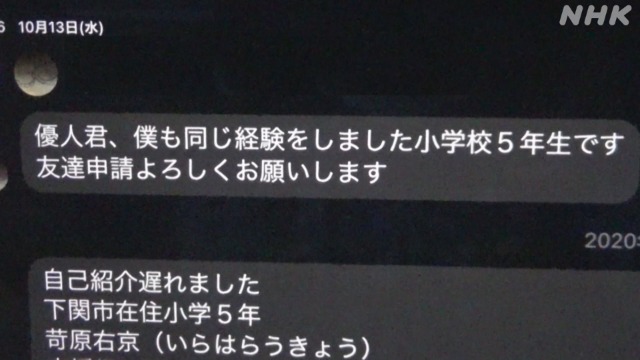

多くの人に自分の障害のことを知ってほしい。出口さんは“自分研究”をSNSで発信しています。すると、ある日、メッセージが届きました。

「ぼくも同じ経験をしました。友だち申請お願いします」山口県に住む、同じ小学6年生の苛原右京さんは出口さんと同じように周りとは違う感覚があったり読み書きに困難を感じたりしています。オンラインで頻繁にやりとりをして、出口さんに会いに行ったこともあります。

苛原さん

「この人すごいなーとか、情報交換してみたいなーと思って連絡しました。自分の仲間みたいな人を見つけた気がしました」

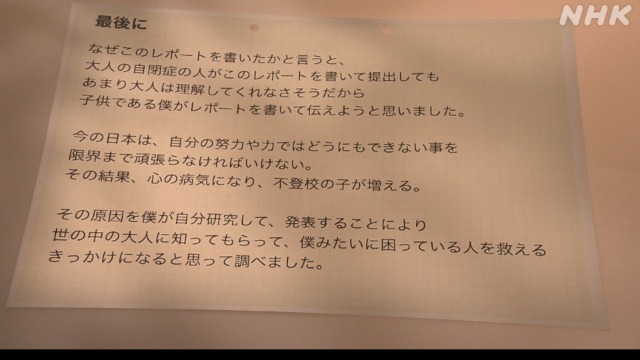

出口さんは、“自分研究”をこんなふうに締めくくっています。

「僕が自分研究して発表することにより、世の中の大人に知ってもらって、僕みたいに困っている人を救えるきっかけになる」

出口さん

「みんな同じだと思っている人がたくさんいると思う。でも、字が書きにくかったり当たり前のことができなかったり、そういう人たちがいることを分かってくれる社会になってほしい」

学ぶ手段、多様化を

出口さんのようにSPD=感覚情報処理障害に悩み、苦しんでいる子どもがどのくらいいるのかなど、詳しいことはわかっていません。ただ、文部科学省によりますと、小中学校の通常学級で学習面で著しい困難があるとされる児童や生徒は4.5%程度いると推計されています。国は、小中学校で1人につき1台のタブレット端末の配布を進めています。障害がある子どもにとって学習が進めやすくなる効果も期待されていますが、多くの学校ではタブレット端末を使う授業や場面を先生が決めていて、紙と鉛筆のような学習に欠かせない「文房具」のようにはなっていません。専門家によると、学習に困難を感じる子どもに対して「前例がない」とか「指導できない」といった理由で教室への端末の持ち込みが許可されないケースや、適切な指導が受けられないといったケースが報告されているということです。

氏間准教授

「『学習性無力感』ということばがあるが、努力しても努力しても成就できないと、努力することすらしなくなる状況に陥ることがある。きっかけは読み書きでも、連鎖的にさまざまな活動への意欲が下がっていくと自分の存在を肯定できない状況になってくる。ICTが特別支援を必要とする子どもたちの学習環境を整えていくうえで、有力な選択肢の1つであるということを多くの方に共有してほしい」

出口さんの“自分研究”は困難を感じる当事者が発信することで、「こんな風に見えるんだ」「こうしたことが難しいんだ」と周囲も解決策を考えることにつながることがわかりました。そして、障害があってもなくても、学びづらさを感じたときにその子どもに合わせた”オーダーメード”の支援がいかに重要か、私たちに問いかけています。