外交支える“最強集団”

外務省 通訳の世界に迫る

「通訳担当官」という肩書きを聞いたことはあるだろうか。

実は、各国の首脳や外相との会談の通訳は、基本的に「通訳担当官」に任命された外交官が担っている。

外務省が認める「語学のスペシャリスト」であり、国益をかけた外交の最前線に立ち会う厳しい職責を負う者たちでもある。

驚くことに、まったくの語学初心者が訓練を経て「通訳担当官」に選ばれることも多いという。

彼らはどのように養成されているのか、日本外交を支える“最強集団”に迫った。

(馬場勇人)

初心者から「通訳担当官」に

「ポーランド語は入省後初めて勉強しました。ゼロからのスタートです」

こう話すのは、外務省19年目の課長補佐、山下大輔さん(45歳)だ。

2017年にポーランド語の通訳担当官に登用されたが、外務省に入るまでまったくポーランド語とは縁がなかったという。

大学は外国語大学だが専門は国際関係。卒業後イギリスに留学したが、音楽を学ぶためだった。

そもそもなぜポーランド語を選んだのか。

「イギリスに留学していた時に東ヨーロッパを旅行して、すごく豊かな文化と歴史がある地域なんだと新たな発見がありました。それにポーランドは2004年にEUに加盟するなど活力も感じられました」

山下さんは、普段は「社会条約官室」という部署で、主に航空や海事分野の条約に関する仕事をしながら、首脳会談などハイレベルな会合の通訳を行っている。

語学は背番号「○○スクール」

現在、外務省には32の言語の「通訳担当官」があわせて110人いる。山下さんのように初心者だった人も多いという。

外務省職員の採用は大きく分けて、①いわゆる「キャリア」と呼ばれる「総合職」、②各地域や語学の専門家となる「専門職員」、③「一般職」の3つのカテゴリーに分かれる。

山下さんは専門職員のカテゴリーで外務省に入った。

総合職と専門職員は入省後、専門とする言語が割りふられて研修を受ける。これがいわば「背番号」となり、外交官人生について回る。各言語の研修組が「チャイナスクール」とか「ロシアスクール」などと呼ばれるのをご存じの方もいると思う。

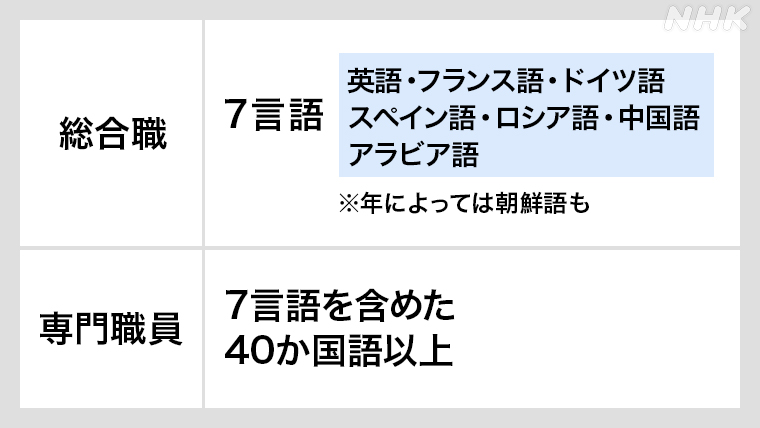

総合職であれば、英語,フランス語,ドイツ語,スペイン語,ロシア語,中国語,アラビア語の7言語(年によっては朝鮮語も)の1つを指定され研修を受ける。

専門職員であれば、この7言語を含めた40か国語以上の中から1つが指定される。各新人職員は第5希望までを提出し、外務省側が適性や各部署の状況を踏まえて言語を割りふる。

過酷な研修

通訳担当官に任命されるかどうか以前に、外務省に入省した職員は皆、数年程度で、専門の言語で業務を行えるレベルに到達しなければならない。

そこで用意されているのが手厚い研修だ。

大きく言って、国内での「研修」と国外での「在外研修」に分かれる。

入省後、まずは1か月程度、神奈川県相模原市にある研修所で合宿形式の研修を受ける。在外研修に出るまでは(総合職は2年、専門職員は1年)各部署での通常業務をこなしながら、毎週2回、決められた言語の研修で基礎を学ぶのだ。

山下さんはこの1年目の国内研修が「最もつらかった」と振り返る。

「ひたすら教科書の例文を暗記するんです。これがとにかく大変で、1回の授業ごとに大体20個の例文を一言一句間違えることなく発音も正確に言わないといけない。間違えると次の授業の時に再度テストされる。週に2回授業があったので、1週間で40個ぐらいの例文を覚えるため必死に勉強していましたね」

何が大変かというと、研修を受けているだけではないということだ。入省1年目は、日中の本来業務でも覚えることがたくさんある。山下さんも時には深夜まで残業した上で勉強時間を捻出し、1年間で約800の例文を暗記したという。

「授業の前日は数時間は勉強しないと間に合わないので、通勤電車の中でもポーランド語の例文をぶつぶつ言いながら、ひたすら暗記していたのを覚えています。忙しい時は終電近くまで働き、深夜に帰宅して、睡眠時間を削りながらとにかく勉強していました。徹底的に基礎をたたき込んだ1年でした」

語学漬けの在外研修

そして、国内研修を終えると、「在外研修」に移行する。言語によっても異なるが、原則2年から3年かけて現地の大学や大学院に通い、国内研修で学んだ基礎をベースに語学力を高めていく。

国内での研修とは違い、実際の業務は行わず、留学生として勉強漬けの毎日を過ごすことになる。

山下さんは、1364年創立のポーランド最古の大学「ヤギェロン大学」に留学。1年目は外国人向けのコースに入り、2年目は専門性を身につけるため、EUに関する研究を行った。

「2年間の在外研修を終えたらすぐに現地の大使館勤務になるので、すごいプレッシャーと責任感を感じる毎日でした。朝から晩までポーランド語に没頭して学びました。ポーランド語は名詞が7つの格に変化します。さらに名詞には男性・女性・中性、単数・複数のパターンがあり、それに合わせて形容詞も変化するので、非常に苦労しました」

1年目の後半からはポーランド人のプロの家庭教師をつけて、週3日、数時間かけて徹底的にポーランド語を勉強した。さらに山下さんが心がけたことは、とにかく現地のポーランド人と話すことだった。

「時間があったら家にこもらない。ランチでもディナーでも外に出て、人と会って話すことを基本としていました。週末はポーランドの一般の人がどのような生活をしているか知るため、さまざまなところに足を運びました」

通訳担当官は外交官の誉れ

在外研修を終えると、原則すべての外交官が大使館など在外公館の勤務となる。

そして、業務をこなしつつ、通訳などの経験を積んでいくことになる。そうした日々の中で、適性や語学力が十分だと判断されれば、通訳担当官としての道が切り開かれていく。

通訳担当官になったからといって、特別な手当が出たりすることはない。ただ「語学のスペシャリスト」として公式に認められることになり、外交官として非常に名誉なことだという。

そして政務官や副大臣の通訳を経て、外務大臣、総理大臣の通訳へとステップアップしていく。特に、ポーランド語のように扱う人が少ない言語の場合、早い段階で首脳会談などを担当することがあるという。

山下さんはこれまでに50回以上の通訳を担当してきた。

「ポーランド語の通訳が少ない分、首脳会談などの重要な通訳のチャンスが多いことは大変光栄なことだと思っています。これからもポーランド語の通訳担当官・専門家として日本外交に貢献していきたいと思います」

外交の現場は

通訳担当官は総理大臣や外務大臣の通訳として、知られざる歴史の一面を目撃しているはずだ。もう1人の通訳担当官に話を聞いてみた。

北米局日米安全保障条約課の首席事務官、藤沼篤之さん(38歳)だ。

2006年、総合職で外務省入省。8年前から通訳担当官を務めている。

外務省きっての英語通訳として、これまで数多くの首脳会談に立ち会ってきた。

2021年4月、アメリカ・ワシントンで行われた菅・前総理大臣とバイデン大統領の首脳会談も担当。

首脳会談には同席者の規模などでいくつかの種類がある。

最も秘匿性が高い会話が行われるのは、外交用語で「テタテ(フランス語で“内緒話”の意)」と呼ばれる、通訳のみを入れた首脳2人の会談だ。テタテの内容は会談後もあまり公表されない。

4月の日米首脳会談で行われたテタテについて、藤沼さんは、「もちろん具体的な中身は言えない」と強調した上で、こう振り返ってくれた。

「バイデン大統領が菅総理をホワイトハウス執務室の隣にある小食堂に招き入れ、飾られていた多数の家族の写真についてひとつひとつ丁寧に説明され、大統領のご両親、ご夫人やご子息について紹介されていました。非常に心温まる思い出話に総理も感銘を受けた様子でした。総理から、東日本大震災直後にバイデン大統領が仙台を訪れ、被災者に勇気を与えてくれたことに謝意を伝えたところ、家族の大切さ、人と人との絆の大切さについて両首脳で盛り上がったことを、自分も感動しながら訳したことが強く印象に残っています」

外交通訳の難しさとは

首脳会談クラスともなると、通訳のミスが即、国益を損ねるおそれがある。通訳担当官の肩にかかる責任は相当に重くなる。

そんな外交通訳の難しさにまつわるエピソードを藤沼さんがひとつ紹介してくれた。

2015年にトルコで行われた、当時の安倍総理大臣とオーストラリアのターンブル首相との首脳会談での話だ。

日本とオーストラリアはきわめて友好な関係であり、さまざまな分野で協力を行っているが、「捕鯨」に関しては立場が違う。

日本は捕鯨を認める立場だが、オーストラリアはいかなる捕鯨にも反対の立場を取っている。

この首脳会談で捕鯨が取り上げられ、藤沼さんは非常に難しさを感じたという。

「やはり日本の立場というのは丁寧に正確に伝えなければいけない。うまく単語を使い分けたり、いかに不愉快な会話にならないか工夫する必要がありました。もちろん総理もオーストラリアの首相もお互いに個人的な関係は構築したいという思いがあるので、だからこそ会談の雰囲気は壊さぬよう、微妙なニュアンスをしっかりと伝えるように心がけました。しびれる外交現場でしたね」

大切なのは徹底的な事前準備

今回、山下さんと藤沼さんの2人に話を聞く中で、口をそろえて強調したのが「徹底的な事前準備」の大切さだ。

例えば、山下さんが2019年、秋篠宮ご夫妻のポーランド訪問に同行して通訳をした際のことだ。

「首脳会談と違ってさまざまな所に視察に行きます。つまり、目に入る全てのことを通訳として訳さないといけない。原稿があるわけではないので、私自身も視察先に事前に行って、目につく花や鳥、銅像など関心が引きそうなあらゆるものをポーランド語では何と表現するのか調べて、準備した上で視察に臨みました」

また藤沼さんの場合は、しっかりと準備していたことで、失敗を免れたケースもあった。藤沼さんが初めて外国訪問先で首脳会談の通訳を務めた際のことだ。

「相手の名前は伏せますが、当時の安倍総理大臣が東南アジアを歴訪した時のある首脳会談です。向こうの大統領の発言が、現地の言葉で話していると思っていたら、実は英語だったんですね。なまりが強くて外務省員のほとんどが理解できず、私も3割ほどしか理解できませんでした」

本来であれば会談自体が成立しないはずだが、藤沼さんは徹底的に事前準備をしていたおかけで3割の理解でも何とか会談を成立させることができたという。

「実は3割の情報って、相手のことをきちんと勉強していれば、必要最低限の情報なんです。例えば『JICA(国際協力機構)』というワードしか聞き取れなかったとしても、JICAからの支援に感謝しているということと、今後はここまで延長してほしいという話だなとか、3割の情報で8割ぐらいまでは埋められるんですよ」

会談は円滑に進み、最終的に見事成立。会談後に安倍総理から「君、よく分かったね。誰も分からなかったよ。すごいね」と褒められ、通訳としての信頼を勝ち得たのだという。

その後も活躍を続けている藤沼さんだが、通訳として黒子に徹するだけでなく、付加価値のある通訳を目指していると話す。

「実は総理大臣というのは孤独で、晩さん会などは通訳以外、まわりに誰もいない時があります。だからこそ、話が詰まったときなどは、時には秘書官のように『あの話題を振ってみたらいかがですか』といった形で総理にささやくこともあります。賛否両論があるのは分かっていますが、通訳として会話を成り立たせるだけじゃなくて、会話以外でもサポートできる。これからも、そんな付加価値のある通訳でいたいと思っています」

オンラインも増加 これからの通訳像とは

新型コロナウイルスによって対面外交が減少する中、通訳をとりまく環境に変化はあらわれているのか。

外務省人事課企画官の小長谷英揚さんに話を聞いてみた。

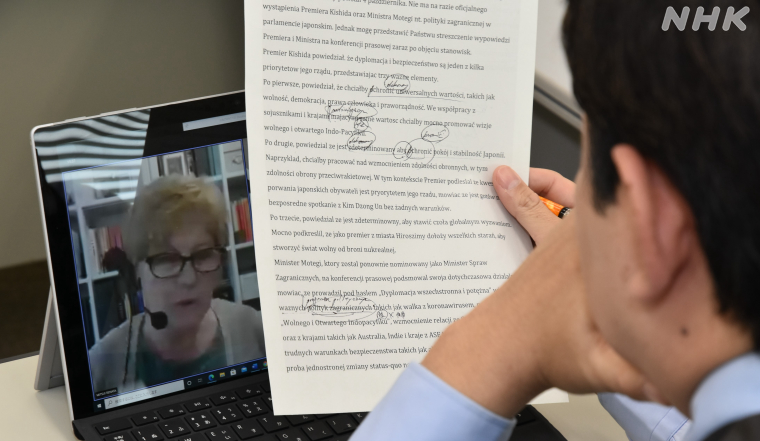

大幅に増えたオンライン会談などの通訳では、これまでとは違う難しさがあるという。

「オンラインや電話会談だと、間合いや雰囲気を感じ取るのが難しいです。対面であれば冗談で言っているのかどうか雰囲気で分かりますが、対面以外だと完全に通訳を介した言語で伝えるしかない。言葉に頼る分、責任は重くなっているかもしれませんね」

さらに新型コロナウイルスの影響で通訳の機会が3分の1まで減少し、その分、育成の機会も減少したという。

最後にこれから求められる通訳像についてこう話してくれた。

「国際情勢がますます複雑化して動きが速くなる中で、オンラインも含めて首脳や外務大臣のレベルでやり取りする重要性が高まっており、外務省の通訳に求められる役割は増しています。高い志と責任感を持った通訳を育成していかなければならないと思っています」

高みを目指し、ひたすらに研さんを重ねる山下さんと藤沼さん。こうした通訳担当官たちの存在は、日本外交の厚みの1つだろう。

外務省が誇るスペシャリストたちのいっそうの活躍を期待したい。

- 政治部記者

- 馬場 勇人

- 2015年入局。安倍派、国会対策委員会などを担当。