川の歴史や特性を知ることが、いざというときの備えにつながります。

国分川 (2021年掲載)

香美市と南国市、高知市を流れ、浦戸湾に注ぐ国分川。

全長はおよそ21キロで、下流域には住宅地などが広がっています。

緩やかな流れで地域の産業や人々の生活を支えてきた国分川ですが、今から23年前、その表情を一変させました。

平成10年の豪雨で甚大な被害

平成10年9月の高知豪雨。

県中部を中心に猛烈な雨が降りました。

国分川と支流の舟入川から水があふれ、周辺の住宅や事業所など6000棟余りが水につかる甚大な被害が出ました。

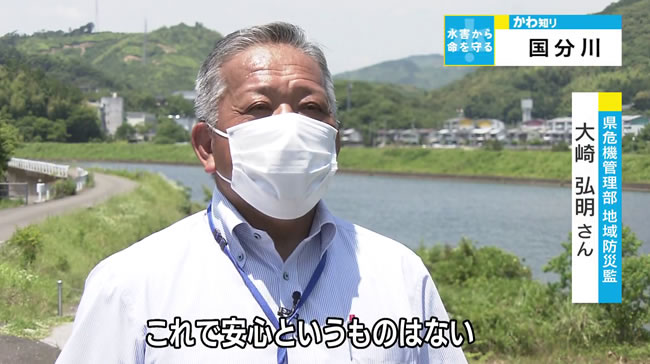

当時、高知県河川課で国分川を担当していた大崎弘明さんです。

一面が水につかった当時の様子を今も鮮明に覚えています。

- その他

- 県危機管理部地域防災監 大崎弘明さん

-

「車の屋根が見えないほどの水没のエリアとか、建物の1階部分はほとんど水没しているとか、そういったものを目の当たりにして、これは本当に大きな水害になったなと思いましたね」。

浸水被害が拡大したのは、未曽有の豪雨が国分川の流域を襲ったことに加え、国分川のある特徴が関係していたと言います。

かつて国分川には、大雨の際に川の水をあえてあふれさせたり、逆にあふれた水を川に戻したりするために、堤防の一部を低くした部分がありました。

この地域にまだ住宅がなかったころにつくられたもので、国分川の水を分散させることで 堤防の決壊を防いでいました。

しかし、人が住み始めてからもこの仕組みが残っていたことで、川の水が住宅地などに流れ込み、浸水被害が拡大する結果となりました。

- その他

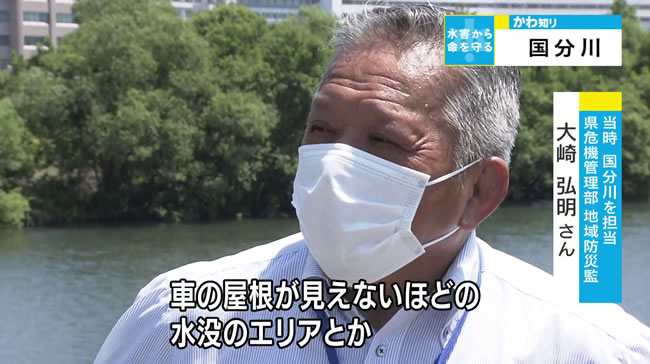

- 県危機管理部地域防災監 大崎弘明さん

-

「これが国分川本川ですけど、この上流部から水入れ、いわゆる水を越させる堤防がありますので、そこから入ったものとこの中に降った雨と両方が相まって水位の上昇が起きた」。

被害を繰り返さないため、県はおよそ6年かけて国分川の堤防を補強。

一部が低くなっていた堤防もかさ上げしましたが、まだ気を緩めることはできないと言います。

おととし、県が公表した国分川流域のハザードマップです。

国分川の下流域では、最大規模の洪水で、5メートル以上の浸水が想定されています。

ポイント① 布師田の水位に注意

では、水害から命を守るためにはどうすればいいのでしょうか。 避難のタイミングを知るには、国分川の観測所がある布師田の水位に注意を払ってください。

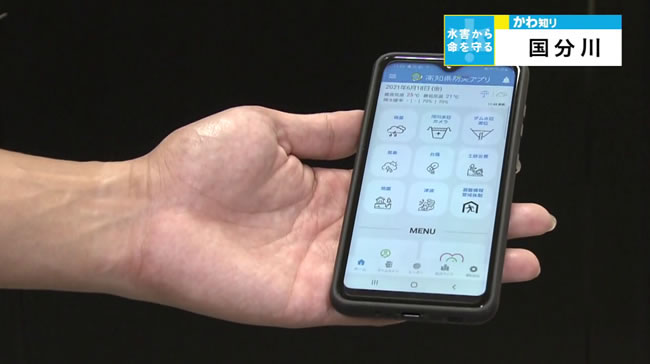

こうした水位の情報は県の防災アプリなどで確認できます。

「氾濫注意」や「避難判断」などの基準となる水位も示され、自宅にいながら川の状況を把握できます。

ポイント② 内水氾濫に注意

さらに、川の水位のほかにも注意すべきポイントがあります。

「内水氾濫に注意」。

大雨で排水が追いつかずに浸水が相次ぐ「内水氾濫」。

土地が低い国分川の下流域は、特に雨水がたまりやすくなっています。

高知豪雨のあと、1時間に77ミリの非常に激しい雨が降っても排水できるポンプ場が整備されましたが、排水の限界を超える雨が長時間続けば、内水氾濫の危険性も高まります。