伊達政宗のかぶとには、なぜ三日月がついているの?

今回のみやぎUP-DATEでは、こちらの投稿にお応えします!

小学生の女の子からいただいたこちらの疑問。

改めて聞かれると、知らない…という人がほとんどなのでは?

ということで安藤さんが調査に向かいました!

伊達政宗といえば…

さっそくやってきたのは仙台城跡。

| 安藤さん 「見えてきましたね。向こう。 帰ってきた伊達政宗騎馬像です。 政宗公と言えば、この立派な三日月ですよね。」 |

伊達政宗騎馬像。

去年3月の地震で損傷しましたが、先月修復を終え戻ってきました。

☆以前このコーナーで仙台城跡(青葉城址)について調査した記事「青葉城にお城がないのはなんで?」もぜひ合わせてご覧ください♪

取材時は端午の節句を間近に控えた時期ということもあり、百貨店の売り場には伊達政宗のものを模したかぶと飾りも並んでいました。

| 店員さん 「政宗公はご承知の通り、文武両道、頭脳も明晰。 ということで、お子様の将来を重ね合わせるにあたり、非常に立派な人物像というのが印象として強いんでしょうね。」 |

まさに伊達政宗のシンボルといえる三日月。

県内に現存する、政宗が使用したとされる2つのかぶとにも三日月があります。

また、政宗とともに瑞鳳殿に埋葬されていたかぶとにも、発掘時は木製の三日月がついていたそうです。

さらに!政宗は黒い三日月も使用していたと伝えられていて、その日の吉凶に合わせて金と黒を付け替えていたと考えられています。

どうして三日月だった?

なぜ政宗は三日月にこだわっていたのか。

その謎を探るべく、青葉城資料展示館を訪れました。

お話を伺うのは、学芸員の大沢 慶尋(よしひろ)さんです。

| 安藤さん 「とても重厚感がある鎧が並んでいます。 この飾りのようなものがとても印象的ですが…」 |

| 大沢さん 「名称は『前立て(まえだて)』といいまして、かぶとの飾りなわけですね。 その武将の特徴を象徴するようなものを飾る場合が非常に多いようです。」 |

自身を象徴する大事な前立て。

政宗はどうして三日月を選んだのでしょう?

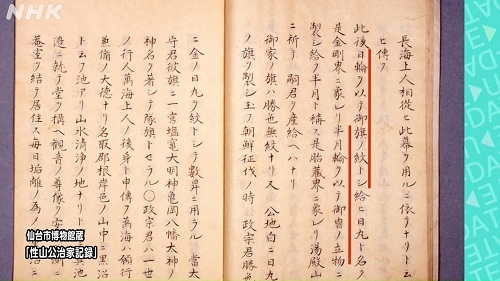

| 大沢さん 「父親の輝宗が、前立てのこの月と、よろいの背中に刺す旗指物、これは日輪、日の丸を表すということで、月と日の丸でセットで政宗に与えたとされています。」 |

伊達家の歴史が記された古文書には、政宗が生まれたときに父の輝宗が我が子のために日輪(太陽)を記した軍旗、そしてかぶとの前立てを月輪(月)に定めたと書かれています。

仏教では太陽と月をそろえることで、大きなご利益があると考えられていました。

| 大沢さん 「仏教の(ご利益で)、守護されるような、子どもの健やかな成長、成長してからの武運長久。 そういうものを願って定めたと考えられるわけです。」 |

さらに、政宗が生まれた1567年9月5日の空には、三日月よりもさらに細い月が浮かんでいたことが分かっています。

これが丸い月や半月ではなく、三日月になった由来なのかも...?

数々の戦に勝利し、「東北の覇者」となった政宗。

そのかぶとにつけられた三日月には父・輝宗の願いが込められていました。

安藤のひとこと。

| 安藤さん 「なぜ三日月なのか調べていくと、政宗公の父親が政宗の成長を願ってこめた思いが隠されていました。 もうすぐこどもの日で、かぶとを飾るご家庭もあると思いますが、子供の成長を願う気持ちが込められているのは時代を超えて変わらないんだなと感じました。」 |

宮城県美術館では「伊達政宗と杜の都・仙台」と題した特別展が今月26日から6月18日まで開催されています。

今回ご紹介した政宗のよろいかぶとの実物も見ることができるそうですよ♪

みやぎアップデートでは皆さんから「気になる・知りたい」を募集しています。

投稿は、NHK仙台放送局1階の投稿ボックスかこちらの投稿フォーム、

またはツイッターで #みやぎUPDATEをつけてお送りください。