NHK×日テレ 本音トーク「これからの、テレビとジェンダー」<中編> Vol.35

ジェンダーのバランスや表現に配慮したテレビ番組を作るためにはどうすればいいか。りゅうちぇるさん(タレント)をゲストに迎え、NHKと日テレの制作者が語り合いました。10月11日の国際ガールズ・デーに合わせて開かれたオンライン座談会の内容をお伝えします。<前編はこちら>・<後編はこちら>

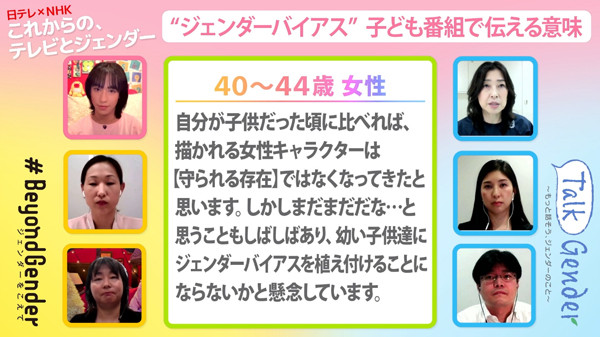

“ジェンダー・バイアス” 子ども番組で伝える意味

NHK「#BeyondGender」プロジェクトではアンケート「どう思う?ジェンダーとテレビ」を行っています。みなさんから寄せられたご意見をオンライン座談会で紹介しました。

-

小西美穂さん・日テレ『news every.』キャスター(以下、小西(日テレ『news every.』キャスター)

-

アンケートでこんな声もありました。

-

40代 女性

-

自分が子どもだった頃に比べれば、描かれる女性キャラクターは「守られる存在」ではなくなってきたと思います。しかし まだまだだな…と思うこともしばしばあり、幼い子どもたちにジェンダーバイアスを植え付けることにならないかと懸念しています。

アニメなどの番組を含めると、子どもへの影響を心配する大人たちの声は他にもいくつか寄せられていました。りゅうちぇるさん、いかがですか?

-

りゅうちぇるさん(以下、りゅうちぇる)

りゅうちぇるさん(以下、りゅうちぇる) -

そうですね。僕も子どもができてから、なんか「全然まだまだだな」なんてメディアを見ながら思うことってやっぱり多くて。子どものうちから見ていたら、「女の子の色はピンクなんだ」とかそういうふうに自然に入ってきちゃうし、仕方ないなと思っていて。

だからこそやっぱり僕たちは「仕方ない」で終わらせず、絵本とか読んでいるときも例えば、プリンセスとプリンスが出てくるお話だったら「このプリンセス、お城でずっとプリンスのこと待っているけど、女の子だって自分から追いかけていいんだよ」とか。何か絵本とか読んでいるときにちょっと声かけをしてあげたりとか、ちょっと考えるきっかけを与える。ちょっと言ってあげるだけで この意識が「あ、そっか」というふうに変わってきたりもするかなと思って。僕たちはこういうことを心がけていますね。

-

小西美穂さん・日テレ『news every.』キャスター(以下、小西(日テレ『news every.』キャスター)

小西美穂さん・日テレ『news every.』キャスター(以下、小西(日テレ『news every.』キャスター) -

野崎さんはEテレのディレクターとして担当番組『u&i(ユウ・アンド・アイ)』で男らしさ女らしさの思い込みや刷り込み、「ジェンダーバイアス」について伝えたんですよね。『u&i』そもそもどんな番組か教えてもらっていいですか。

-

野崎瑛理子・NHK制作局ディレクター(以下、野崎(NHKディレクター)

野崎瑛理子・NHK制作局ディレクター(以下、野崎(NHKディレクター) -

『u&i』は小学生をメインターゲットにした10分の番組です。学校の先生たちに授業で使って討論していただくようなことも目指しています。発達障がいの子ども、外国籍の子ども、いわゆる学校の社会の中でつらい思いをしやすいとされる属性のマイノリティーの立場の子を理解するための人形劇の番組です。

いわゆるマジョリティー側の“普通の子”が対話を通じて困っている子のことをフラットに知っていき、最終的には「どうしたら相手も私も幸せになれるかな、笑顔になれるかな」ということを一緒に考えていきたくなるようなことを願って作っています。

-

小西(日テレ『news every.』キャスター)

-

どんな経緯でジェンダーを扱う回をやられたんですか?

-

野崎(NHKディレクター)

-

私自身が「女らしいのはこうあるべき」などという抑圧のようなものを感じてきたというのもあり、そういう見えにくいものこそ子どもたちと一緒にちゃんと目を向けて考える番組が必要だと思って作りました。

(登場人物は)主に2人出てきます。主人公「i(アイ)」(下図・左)は野球が大好きな少年ですが、実はぬいぐるみを手作りするのが大好きで かわいいものが大好き。「男らしくないことなのではないか」と思って、ひたすら学校や親にも(そのことを)隠しているというキャラクターです。もう一人は女の子、野球をするのが大好きでいつも一人で素振り練習しているという「u(ユウ)」(下図・右)。「野球をしたい」と学校の男の子たちに言うのですが、「女らしくないから 野球には入れない」と言われて傷つくという話です。

この2人がお互い本音や “らしさ”について番組のキャラクターも介していろいろ自由に会話していく中で、お互い性別に基づくさまざまな偏見や押しつけに気づいていくというお話です。

-

小西(日テレ『news every.』キャスター)

-

特に工夫したことはありますか?

-

野崎(NHKディレクター)

-

はい、二点あります。一つめは主人公。“普通”とされる(マジョリティー)側の設定を男の子にして、自身も実は「男らしさ、男は泣くもんじゃない」などという一種の“呪い”のようなものに苦しんでいるという設定を入れました。「女の子らしさ」の問題は女の子への抑圧だけじゃないよねというメッセージを込めています。

2つめは、みんな「自分の意見」というのは自分が考えたものと思っているところが多いかもしれませんが、実は「自分の意見」というのはテレビに出てくる“望ましい女性像”とか、親から言われていることとか、さまざまな人の意見やメディアによって作られているのかもしれないな、本当に自分もそう思っているのかな」ということを一度ちょっとぜひ疑ってもらえたらなと思って作りました。

-

小西(日テレ『news every.』キャスター)

-

放送後、何か手応えはありました?

-

野崎(NHKディレクター)

-

『u&i』はEテレの朝9時、(視聴率の面で)非常に厳しい時間の番組なんですが、今まで一番ツイッターのリアルタイムで話題になったんですね。具体的には「この番組をすべての人が見た方がいい」とか「よく言ってくれたと」とか。結構励ましのお言葉が多く見られました。

-

りゅうちぇる

-

すごくすてきです。こういうことをやっぱりテレビの大きいメディアで伝えていって、どんどん授業でも取り組んで みんなで討論していってほしいなと僕もものすごく思いました。

小さい頃、僕もわりとお人形遊びとかがすごく大好きで。おままごととかしていたら、リーダーシップをはる女子とか多いじゃないですか。(僕)マジそういうタイプで、すごいリーダーシップはあって めっちゃ引っ張っていたんですけど(全員・笑)。一部では「なんで おままごとしているの?お人形遊びしているの?」とからかわれて、すごく陰で泣いたりとかしていたんですね。

やはり子どもって、人を傷つけたいわけでなくても「やっぱりこれはおかしいよ」というふうになってしまいがちと思うので、こういう番組はどんどん広がってほしいなと思いました。

-

小西(日テレ『news every.』キャスター)

-

野崎さん。こういう子ども向け番組でジェンダーに関するメッセージを伝える意義をどう感じていらっしゃいます?

-

野崎(NHKディレクター)

-

りゅうちぇるさんがおっしゃったとおり、「自分の意見が変なんじゃないかな」「自分だけなんじゃないかな」と思う子が本当に多くなりかねない中で、「自分の違和感は大事なんだ」、「自分の違和感とか感じたことを大事にする」ということは自分のことを大事にすること、そして友達を大事にすること、それはみんなにとっていいことだ、ということを伝える。低学年のうちにとにかくいろんな番組でそういうメッセージを伝えることが大事だと思っています。

というのも“有害な男らしさ”という用語があって。これは誰かを少しおとしめたり、攻撃したり、支配したりするのが「男らしい」というような考え方の男らしさという定義です。こういうものは実は低学年、保育園、幼稚園のうちから出てきたり、それを周りも容認したりする中で強化されていくというような研究があります。常にいろんな媒体で「自分のこともみんなのことも大事にする」ということを伝える、伝え続けるということがとにかく大事だと思います。

学校の先生からも、男の子たちにまっすぐ正しい情報を、「女の子たちはこういうことに実は困っているよ」ということも含めて伝えると、そうなんだと考えてくださると聞いています。

-

小西(日テレ『news every.』キャスター)

-

“刷り込み”という話が出ましたが、大井さんどうですか?

-

大井秀一・日テレ『news zero』総合デスク(以下、大井(日テレ『news zero』総合デ スク)

大井秀一・日テレ『news zero』総合デスク(以下、大井(日テレ『news zero』総合デ スク) -

伝えるときの表現での”刷り込み”ってあると、今 聞いていて思いました。例えば、『news zero』 の中でスポーツニュースを扱うこともあるんですが、「男性のアスリートが優勝して男泣き」みたいなこと。男は泣かないのが普通だから男が泣いたときに『男泣き』って表現するんだよね、とか。「ママ アスリート」みたいな言葉もあると思いますが、「パパ アスリート」とあまり言わないなと思ったりもする。

「ママ アスリート」だけ子育てと競技を両立していて。「パパ アスリート」も子育ても競技もどっちも楽しみながら活躍するというのが本当のすてきな言葉だと思うんですけど。「ママなんとか」とか「パパなんとか」とか「男泣き」みたいな、そういうちょっとした言葉づかいが“男らしい、女らしい”の刷り込みにつながっていることはあるかなと、今 伺っていて思いました。

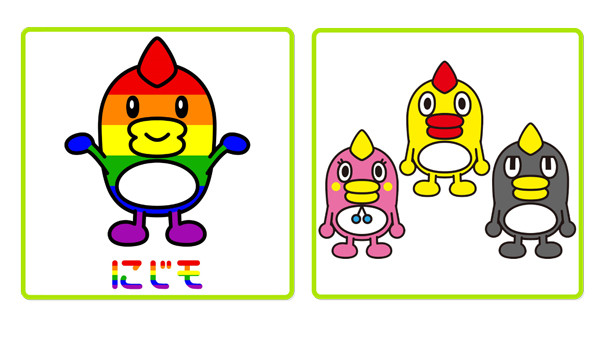

”多様性の象徴” 新キャラクター誕生秘話

-

小西(日テレ『news every.』キャスター)

-

確かにそうですよね。“女らしさ・男らしさ”の押しつけのモヤモヤなど、ジェンダーバイアスについてはアンケートでこんな声もありました。

-

35~39歳 女性 東京都

-

特集番組やジェンダーに関わる番組だけでなく、日常を描くドラマなどにも、ジェンダーの問題に関わるキャラがいてもいいのではないかと思います。

-

りゅうちぇる

-

僕はわりと海外ドラマとかも結構見るんですけど、最近日本のドラマでもLGBTQの方が主役としてストーリーが展開されていくものとかもあるじゃないですか。海外ドラマだと脇役とかにゲイカップルがいたりとか。そういうふうに「ジェンダーのドラマです」って別にしなくとも当たり前のようにそういう方々が出てくるドラマが海外ではやっぱり多いなと思うんですね。そういうふうにしていくのもすごく大切と思います。

そういうドラマを見て、その脇役というか主役じゃない人たちのゲイカップルの人達などを見たりして、「もしLGBTの当事者の方に出会った時はこういう声かけやこういうふうに距離感を縮めていけばいいのかも」とか、みんなのヒントになると思います。そういうドラマがもっと増えていっていいんじゃないかなって。本当に日常っぽく、普通っぽく、普通に表現する。そうしたら すごくすてきに自分でも実践できたりしやすいんじゃないかなと僕も思いますね。

-

小西(日テレ『news every.』キャスター)

-

日本テレビの長谷部さんが担当するお天気キャラクターの「そらジロー」の仲間に、新たに多様性を象徴する新しいキャラクター「にじモ」(下図・左)がこの春加わったんですよね?

-

長谷部真矢さん・日テレ報道局プロデューサー(以下、長谷部(日テレ プロデューサー)

長谷部真矢さん・日テレ報道局プロデューサー(以下、長谷部(日テレ プロデューサー) -

5月31日がデビューで まだちょこっとしか出ていないのであまりご存じの方もいらっしゃらないかと思いますが。7色ではなくて6色の虹をモチーフとしたキャラクターで、「そらジロー」のお友達を誕生させました。「そらジロー」は真ん中の黄色い子(上図・右グループの中央)、「そら」ジローなのでお空のお天気のキャラクター。次の年にグレーの「くもジロー」、雲をモチーフとしたお友達の男の子、それから5年後にピンクの「ぽつリン」という女の子のキャラクターが誕生しました。

-

小西(日テレ『news every.』キャスター)

-

それに加えて、どのように「にじモ」が生まれたんですか?

-

長谷部(日テレ プロデューサー)

-

日本テレビのジェンダー・チームでジェンダーに関する社内の勉強会を東大の瀬地山角(せちやま かく)先生にお願いしました。そのときにこのキャラクター3体を見せたら「女の子が1人で、しかもピンクというのはあまりよろしくないですね」というご指摘を受けまして。言われるまで全然気づかなかったというか、「女の子=ピンク」みたいな安直な感じに作ってしまっていたかもしれないと、改めてキャラクターを見直しました。

(どうして「ぽつリン」がピンクなのか)リサーチしてみました。もともと雨のキャラクターなので水色で作ろうということで最初のデザインがあったのですが、テレビの制作の事情でクロマキー*を使ったときに水色が抜けて透明になってしまうので水色が使えなかったというのが一つの理由。(*「クロマキー」…背景に青や緑色のスクリーンを用いることによって映像を合成するクロマキーセット。カラーテレビの画面合成の技法の一つ。)

あと、ぬいぐるみにしたときにどうしてもピンクが売れるというか、やはり人気があるなど、マーケティングの事情などもあってピンクに最終的に決まったと聞きました。

「女の子のピンク」というのが決していけないというわけではないんですが、3キャラクターしかいなくて、ジェンダーバランスなど 当時ちょっと配慮が足りなかったなと反省して、「にじモ」のキャラクターが誕生しました。

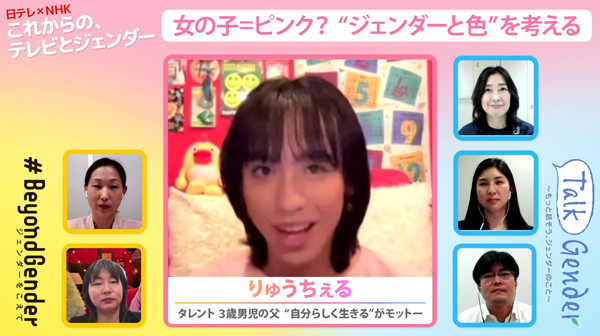

青・仕事=男? 赤・育児=女? テレビの課題と試み

-

小西(日テレ『news every.』キャスター)

-

りゅうちぇるさんも おもちゃ売り場によく行かれると思いますが、こうしたキャラクターとかおもちゃとか、やはりピンクとか青とか気になります?

-

りゅうちぇる

-

女の子のコーナーは本当にピンクでキラキラしていて。マーケティング的にも売りやすいというのは確かにあるかもしれない。でもやっぱりそうじゃない女の子たちもいる。だからこそ いろんな人たちがどんどんトライしてみるってすごく大事だと思うんですよね。

逆に言うと なんで売れやすいかと言ったら、女の子=ピンクのものが多くて、別にそこまで好きじゃなくても「まあでもなんかカワイイ」みたいなものが“刷り込み”として小さいうちから入ってきちゃって普通にピンクを選ぶ。だけど もしブルーやイエローがあったら「あ、これの方が好き」とそのときにようやく子どもは気づけたりすると思うんですよ。だからいろんなジャンルをもっともっと増やしておくといいのかな。

-

松田伸子・NHK報道局記者(以下、松田(NHK記者)

松田伸子・NHK報道局記者(以下、松田(NHK記者) -

子どものおもちゃの取材をしたことがあるのですが、ジェンダーの観点で変わってきているところがあって。動物のお人形のおもちゃだと、お母さんウサギのエプロンをやめていたりとか、お父さんウサギが料理してたりとか、変化は見られるんですよね。

ただ一方で、うちの娘は3歳なんですが、私はピンクのものとか与えていないのにやはり絶対ピンクが大好きなんですよね。服も「今日もピンクじゃないと行かない!」みたいなところがあって。ピンクって女の子がすごく好きな色なんだなと思って。

ブロックのおもちゃがありますが、ブロックのおもちゃって結構男の子向けだったんですね、これまで。男の子向けの色味とか、テーマとか、恐竜とか、そういうものが多かったのですが、(おもちゃの会社が)これを女の子にも使ってほしいとピンクや紫を使ったら女の子にも人気が出た。それはそうだと思うんですよね。

またブロックで遊ぶ機会がこれまでなかった女の子、「色がちょっと嫌だな」と手に取りづらかった女の子がピンクだから遊ぶというのは、それはそれでいいことだなと思っていて。だから色が悪いとか、女の子がピンクを選んではダメとか、そこをフラットにするということではなくて、「女の子はピンクだよね」とその当たり前だと思っていることや、押しつけることをしなければいいんだなと感じました。

-

小西(日テレ『news every.』キャスター)

-

子ども向け番組を作っていらっしゃる野崎さん、いかがですか?

-

野崎(NHKディレクター)

-

恥ずかしながら、我々の番組も実は女性の声優さんにやっていただいているキャラクターはピンクで “おしゃれ好き”で、男性の声優さんにやっていただいているキャラクターは薄い茶色なんですね。このこと自体が問題かというとちょっと難しいですが、やはりどこかで女の子っぽいキャラクターはピンクだというふうにも決めつけていたかもしれないなとちょっと反省しています。

-

野崎(NHKディレクター)

-

番組のキャラクターがいわゆる身体が男性の男の子に対しては「くん」付けをしていて、身体が性別上の女子に対しては「ちゃん」付けをしています。ここも実は制作チームで結構悩んでいまして。こちらも専門家の先生たちと議論しているんですが。

-

小西(日テレ『news every.』キャスター)

-

先生方と議論しながら進めていらっしゃるということですね。子ども向け番組の現場であってもそういうことなんですね。私たちがやっているニュース番組でもジェンダー・バイアスにつながる表現をうっかりしてしまっているっていうことがあって。

私、ニュース解説のコーナーを担当していましてイラストを作ってもらうんですが、やはり細かく指示しないと自動的に「医師は男性」「看護師は女性」「経営者・政治家は男性」で作られることが多いんですね(下図・左端)。最近ですと「コロナ関連のコールセンターのイラストを描いてください」となると電話を受けているのが女性ばかりだったり。

-

小西(日テレ『news every.』キャスター)

-

職業以外のイラストですと、スーパーで買い物している人、育児をしている人は女性になりやすかったです(上図・中央)。お風呂とか入浴とかのイラスト発注するんですけど、これもなぜか女性になりやすいっていう現象があるんですね。ですからやはりこの“刷り込み”、バイアスにつながらないか、性別役割分業につながらないかということで、エブリでは新しい試みとして性別がわからないイラストという挑戦もしてはいるんですけれども(上図・右端)。これは私の『news every.』での体験なんですが大井さん、『news zero』でのイラストのジェンダー表現で気をつけていることはありますか?

-

大井(日テレ『news zero』総合デスク)

-

全く同じ課題に直面しています。油断すると、弁護士とか社長とか先生がほぼほぼ男性、しかも年配の方になりがちというのはもう本当に「ニュース番組あるある」だなと思って伺っていました。あとは人種とか。例えば「アメリカ人」と言ったときに白人と黒人、アングロサクソン系の方とアフリカ系の方、あとヒスパニックの人、アジア系の方もいたり。

「〇〇人」と言ってもイラストの描き方は本当に難しいなと思うことが多いですね。イラストにすればするほどステレオタイプになりがちだなというのは番組をやっていて感じて。気をつけるんだけどついついやっちゃうなと。

-

小西(日テレ『news every.』キャスター)

-

NHKの報道も同じような問題を抱えていませんか?

-

松田(NHK記者)

-

まったく同じです。やはり職業によって男性女性ということもありますし、わかりやすいところでは男・女が青・赤にしたりとかありますね。でも意識的に変えようと現場ではしていて、男・女に緑・オレンジを使ったりですね。人型のイラストなどは先程、小西さんも紹介していただいたように、男女がわからないようにするということはしています。

NHK全体でも「ジェンダーに関する表現や言葉づかいについて共通のガイドラインが必要だよね」という声が各部署や番組の現場から上がり始めています。

-

野崎(NHKディレクター)

-

みなさんがおっしゃられたようにガイドラインや議論はすごく大事だと思います。加えて大事なのが、番組を作るときに制作者の意識がどうしても出てしまうということを自覚することだと思っています。例えば私の場合は「性自認は女性」で「学歴は大卒」。「家族は独身」、「国籍は日本人」、「会社はNHK」。どういう属性の中にいるのかというのを制作者一人一人が客観的に自覚しておくことがすごく大事だと思っています。

-

小西(日テレ『news every.』キャスター)

-

逆に自覚しないで「私は大丈夫」と思ってしまうと、「あ、やばいな」と思った方がいいんだなと今の話を聞いて思いました。

(続きは「NHK×日テレ 本音トーク<後編>」Vol.36をご覧ください。)