Vol.7 脱コルセット “女らしさ”という束縛から脱却する女性たち

いま“脱コルセット”が若い女性たちの間に広がっています。 コルセットは体を締めつける道具のことですが、“脱コルセット” という言葉は、化粧や髪型など『女性はこうあるべき』という固定概念や、それを押しつける社会に抵抗する意味で使われています。

大学生のArataさんは、かつて1時間かけていた化粧をやめ、髪を刈り上げています。きっかけは交際していた男性からの ある“ひと言” でした。去年”脱コル”した20歳のヒナさんの動機は、日頃から無意識な発言をする父親への反発でした。社会でつくり出されたイメージから脱却しようとする動きが高まるなか、”コルセット” を押しつけるような広告をやめた企業もあります。

“脱コル” の背景に何があるのか、取材しました。

(制作局 第2制作ユニット ディレクター 篠塚 茉莉花)

若い女性たちに静かに広がる“脱コル”

「脱コルセット」または「脱コル」が最近SNSを中心に若い女性たちの間で静かに広まっています。コルセットとは体を締め付ける道具。この場合、女性を束縛するものの象徴として使われ、SNSで「脱コル」と検索すると「化粧をやめた」「脱毛をやめた」「“女性らしい”髪型をやめた」といった投稿が出てきます。

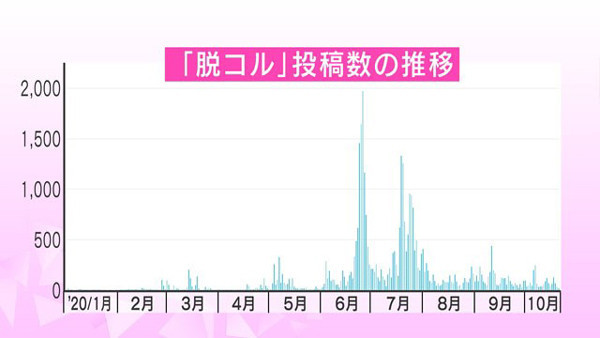

NHKが専用ソフトで調べたところ、「脱コル」という言葉での投稿数はことし(2020年)夏から急激に増えていて、今も毎日のように投稿されています。

脱コルを実践する大学生 Arataさんの思い

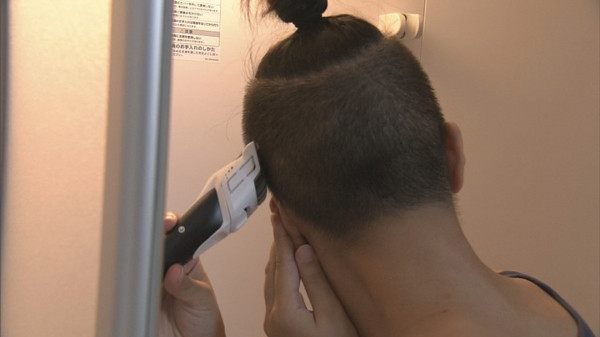

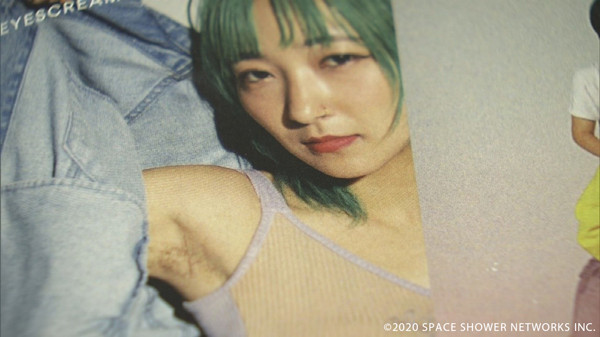

大学生のArataさん(24)は脱コルを実践する女性の1人。ことしの春、脱コルに踏み出しました。左の写真は脱コルを知る前、右は脱コルを実践している今の姿です。

Arataさんは脱コルでいろいろなことをやめたと言います。例えば、それまで足が痛くても無理して履いていたヒールの高い靴。化粧道具も今はクローゼットの奥にしまわれています。

以前は念入りに化粧をし、常に人にどう見られるかを意識していました。

-

Arataさん

-

「リップガッツリ…。ヘアセットが結構時間かかってて、多分1時間くらいはかかっていましたね。」

今、髪は自分で刈り上げています。脱コルは実践者によってさまざまな捉え方がありますが、Arataさんにとっての脱コルは、女性だからやるべきと思っていた、自分を束縛することからの脱却です。

-

Arataさん

-

「私自身の脱コルは、社会的な女性らしさからの脱却です。しんどくなくて、無理をしてなくて、何かのために自分を変えていない状態かなって思います。」

きっかけは、髪を短くした時に交際していた男性から言われた言葉。女性を自分の付属品のように捉えていると感じました。

-

Arataさん

-

「『俺に恥をかかせたいのか』っていうふうに言われて、どういうことって思って。(彼は)もともと私の女らしいイメージがあって、それが崩れたから怒り始めて、私らしくあることじゃなく、女らしくあることを求められているのかもしれないって思い始めて。(だから私は)人からの評価を気にしない。自分は自分で自分らしく生きていく。」

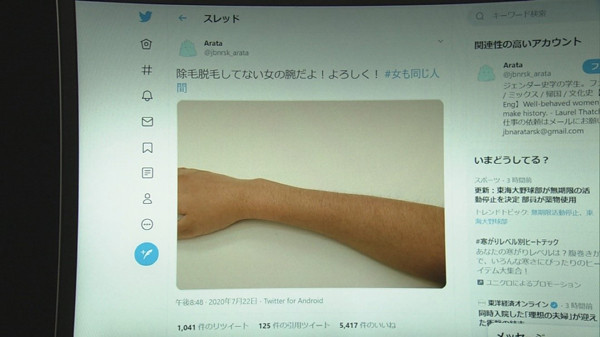

7月、Arataさんは、毛の処理をやめた自分の腕の写真をSNSに投稿。すると「5,400いいね」と、多くの共感を集めました。しかし「女性には毛が生えない」というイメージを主張する人もいて、大きな溝を感じたと言います。

-

Arataさん

-

「まさにこれです。『女もどき』。生えてたら女じゃないっていう。みんなの描くイメージの中の女性って、毛が絶対生えてなくて…これは私おかしいと思ってて、生えてても女ですよ、変わらないですよって。」

脱コル実践者が相次ぐ背景は?

脱コルは、美の規範が厳しい韓国や日本で実践する女性が相次いでいます。その背景には何があるのでしょうか。フェミニズム理論の専門家で、女性性の規範について研究している東京大学大学院の清水晶子教授は、社会に蔓延する「女性はこうあるべき」という固定観念への「違和感」がSNSで広まっていると指摘します。

-

東京大学大学院 清水晶子教授

-

「女性に常にまず何よりも美しさっていうものを求める限りは、私たちの社会が女性に、まず賞品(男性の付属品)であることっていうのを求めています。その『男性に価値を与えるようなプライズ(賞品)になりなさい』という要請を拒絶することは、家父長制に対して抵抗するということでもあります。」

脱コルは「女らしさ」を押しつけてくる父親への抵抗

この夏から脱コルを始めたヒナさん(仮名・20歳)は、社会が女性に求めるイメージは、「家庭」で押しつけられると話します。脱コルの動機は、父親への反発。日頃から、女性を従属的に見る父が嫌でたまりませんでした。

例えば父親は、テレビで企業で働く女性のインタビューを見ると「女なんて能力もないくせに管理職になるのはおかしい」といった発言をすると言います。

-

ヒナさん

-

「父は、結婚して出産して子育てをするのが、女性の役割であるっていうのを信じてやまないので、私はそれが受け入れられないなって思って。」

父が無意識に発する言葉に苦しめられているヒナさん。就職活動を控え、社会からも「女らしさ」を押しつけられるのではと不安を募らせています。

社会が要求する「女らしさ」に従わないと…

脱コルについて注意しなければならないことは、脱コルは女らしさをやめて男らしくしようとしているわけでは決してない、ということです。Arataさんもヒナさんも社会や周囲の人から押しつけられる「女らしさ」から脱却するために脱コルしている今の状態が、上のような姿なのです。また、脱コルは女性たちの話なのですが、イメージの押しつけについては、男性も苦しめられているという声があります。例えば、「体毛がないと男らしくない」とか「筋肉がないのは頼りない」といった固定観念です。

ただ、フェミニズム理論の研究者である東京大学の清水晶子教授によると、「女性の場合は、社会のイメージに従わないとこうむる不利益が大きい。職場などで『礼儀に欠ける』『協調性がない』『分をわきまえない』というマイナス評価を受ける」と話していました。

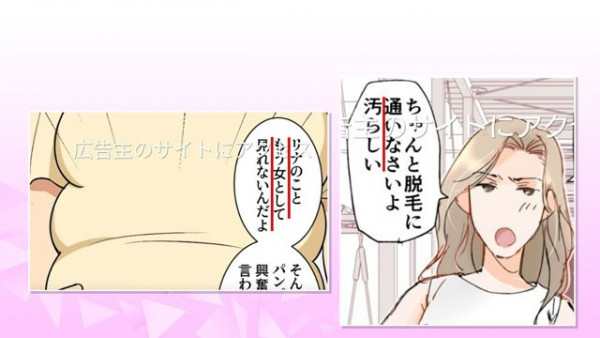

そうした「社会のイメージ」は広告などのメディアから押しつけられているという指摘もあります。ネットの広告で、脱毛しないと「汚らしい」とか、肥満体型だと「女として見られない」といったセリフがあります。

人のコンプレックスを過剰にあおる広告は「コンプレックス広告」と言われ、女性たちを苦しめています。

「コンプレックス広告」がつらい

「コンプレックス広告」を見る度に「つらくなる」という大学生のアキさん。元々、中学時代から体毛について悩んできました。脇の処理をしないといじめられるのではと、恐怖さえ抱いていたと言います。脱毛サロンに行きたいと母に泣いて頼みこみ、高校に入ってから脇の医療脱毛を受けたこともありました。

しかし今年の夏、アキさんも脱コルを始めました。SNSでArataさんの腕の毛についての投稿を見て、固定概念が崩れたことがきっかけでした。それでも、脱毛の広告を目にするたびに、やはり処理をしなくてはいけないのではないかと、不安でたまらなくなると言います。

-

アキさん

-

「目に入る広告、脱毛しなきゃみたいな、体毛を恥ずかしいよっていう…なんでここまで厳しく女だからって、こんな広告ばっかり目にしなきゃいけないんだって。しんどいですね。」

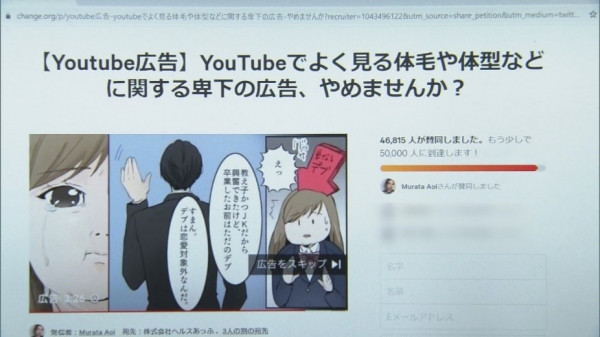

コンプレックス広告をなくしたい Arataさんの活動

脱コルを実践中のArataさんは、インターネットでコンプレックス広告に抗議する署名活動に取り組んでいます。同様の署名活動をする全国の仲間と協力して、広告主の企業やネット企業本社などへの働きかけを行っています。

-

Arataさん

-

「これから多分企業の反応も少しずつ増えるんじゃないかな。」

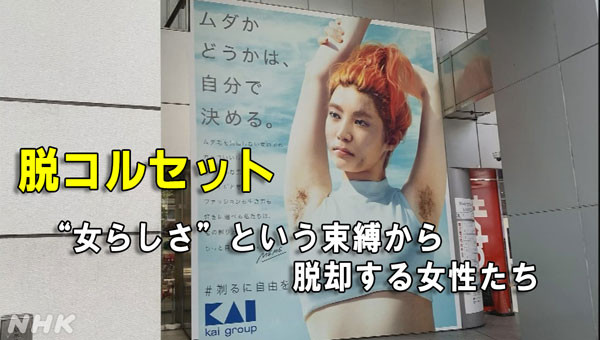

企業が変わる コルセットを押しつけない広告を

「女性はこうあるべき」というイメージを押しつける広告が問われ始める中、渋谷の街にこの夏、斬新なポスターが出現しました。キャッチコピーは、「ムダかどうかは自分で決める」。この広告を出したのは老舗の刃物メーカ-。使い捨てカミソリのシェアは国内トップです。

自社の商品を一見否定するようにも見える広告を企画した齊藤淳一さんは、企業のブランドイメージを上げ、若者にささるメッセージは何か探ろうと、雑誌で20代のアーティストの対談を企画しました。

対談の中で、脇の毛を生やした姿を見せるラッパー、あっこゴリラさんが口にした言葉「人はそれぞれ違う もっと選択肢を」が、広告のヒントになりました。

-

刃物メーカー広報宣伝部 齊藤淳一さん

-

「体毛に対する社会の圧力とか見えないプレッシャーみたいなものは、若者を中心にすごく感じています。」

そこでことし6月、「ムダかどうかは自分で決める」というキャッチコピーの新しい広告案をプレゼン。意外にも反対はありませんでした。

-

齊藤さんの上司 上保大輔さん

-

「最初に聞いた時はさすがにカミソリメーカーなのでちょっと戸惑いもあったんですけど、メッセージを出すのもメーカーの責任だと思いました。」

そして、コンプレックス広告に反対するArataさんと仲間たちの署名活動の盛り上がりを受けて、この夏の公開に踏み切りました。

-

刃物メーカー広報宣伝部 齊藤淳一さん

-

「『私って周りの視線を気にしてこういうことをしていたのかもしれない』という気づきとか議論とか起きたらうれしいなって感じています。」

取材して…

脱コルについてはいろいろな考え方・立場があり、取り組み方も本当に人それぞれでした。ですが、脱コルは多くの人にとって、今の状態が社会から押しつけられた「女らしさ」のイメージによるものではないかを問い直す、あるいは他人にイメージを押しつけていないか振り返るきっかけになっているように感じました。Arataさんの発信でアキさんが脱コルを始めたように、そうした大きな変化につながるのではないかと感じました。また、女性や男性は「こうあるべき」という固定観念は、雑誌やテレビなど「メディア」そのものも責任が大きいと痛感しました。無自覚にそうした表現を行っていないか―私自身、メディアの責任を意識して放送を出していきたいと思います。