農地の4分の1に!? 広がる有機農業

今、日本で、有機農業が急速に広がっているのをご存じですか?

国内の有機食品の市場規模は、2009年の1300億円から2022年には2240億円に拡大。背景には環境問題や安心・安全な食への意識の高まりなどがあります。

かつて有機農業といえば「手間がかかる上に収穫量が減る」として現場の生産者や行政担当者にとってはネガティブなイメージが強いものでした。しかし近年、そんな従来のイメージを覆す挑戦が各地で行われています。

岐阜県白川町の移住農家、徳島県のJA東とくしま、それぞれの取り組みを取材しました。

(クローズアップ現代取材班)

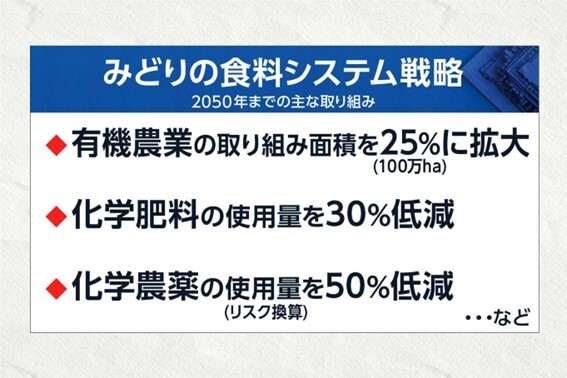

農業政策の大転換「みどりの食料戦略」

国は2年前、これまでの農薬や化学肥料の使用を基本とする従来の農業政策を大きく転換しました。「みどりの食料システム戦略」と名付けられたこの政策は、これまで全体の0.6%しかなかった有機農業の耕作面積を、2050年までに全体の25%、100万ヘクタールに拡大し、化学肥料の使用量50%削減、化学肥料の使用量30%削減などの目標を掲げています。

これは、世界の温室効果ガスの排出量のおよそ23%が農林業に由来するという気候変動に関する最新の科学的知見に基づき、欧米各国がこぞって有機農業など環境負荷の低い農業の普及を推進していることにならった動きです。

【岐阜県白川町】 脱サラして有機農業を始めた移住者

-

有機農家 伊藤和徳さん

-

ここにはゴボウとジャガイモ、春にまいたニンジン、レタス、ハーブ類も植わっています。効率は悪いかもしれませんが、収穫した旬の野菜をお客さまに届けています。

名古屋から車で1時間半。土地の87%が森林を占める人口7000余りの小さな町・岐阜県白川町の有機農家、伊藤 和徳さん(45)です。

農薬や化学肥料を使わない有機栽培により、約50品目の米や野菜を少量多品種で栽培しています。もともと環境問題に関心があり、名古屋で水質改善に携わる会社に勤めていましたが、「現場で仕事をしたい」「家族団らんの時間を大切にしたい」という思いから、14年前、白川町に移住しました。

伊藤さんの収入のメインは、個人顧客への野菜BOXの出荷。インスタグラムやFacebookなどSNSの普及で、農家が顧客と直接結びつく機会は格段に増えているといいます。

-

伊藤さん

-

個人の農家がJAに頼らず、自分で販路を広げていくチャンスは広がっています。町の豊かな自然や有機農業の魅力をいかに発信していくかというのが、すごく重要なことだと思っています。

過疎の町に有機農業を志す移住者が次々と

お茶やヒノキの産地として有名だった白川町の2020年の高齢化率は、46.8%。岐阜県内で最も消滅する可能性が高い自治体だと指摘されたこともあるほど、急速に高齢化と過疎化が進んでいます。

ところがこの町に、有機農業に挑戦したいという移住者が次々と訪れています。きっかけは20年以上前、地元農家が、有機農業を志す移住者と共同で新たなNPOを設立したこと。一緒に技術を学んだり、農機具を貸し出す一方、新たな移住者に研修先や住居を紹介するなど、仕事と生活の両面からサポートした結果、今では50人以上が有機農業に取り組んでいます。

農家同士、移住者同士が協力しあい、個人ではまとまった量をそろえるのが難しかったオーガニックスーパーや学校給食向けにも、数人の仲間が共同で出荷することで契約が可能に。多様な収入源を確立し、リスクを分散できるようになり、経営も安定するようになってきたといいます。

耕作放棄地の広がりを逆手に新商品を開発

移住者が増えることで、地域に変化も生まれています。

伊藤さんは、地元の住民との交流を深める中、これまで担い手がいないまま放置されていた茶畑の管理を任されるようになりました。拡大する耕作放棄地は地域の大きな課題。

しかし、有機農業に取り組む伊藤さんにとっては、農薬や化学肥料を使わず放置されていた茶畑は、逆にお茶が植物としての本来の力を発揮している“宝の山”のような存在だったといいます。伊藤さんは、3年たった茶を葉だけでなく、枝ごと収穫して焙煎。新たな町の特産品として販売しています。

エコ・ファーマーズの新たな挑戦

伊藤さんが最近、特に力を入れているのは、地域の資源を生かし、これまで白川町と縁のなかった都会の人たちと町をつなぐための取り組みです。町が進めるグリーンツーリズムの一環として、種まきから食卓を囲むまで親子で体験できる食育菜園のプログラムや、地元名産のヒノキを建材として使ったサウナで、耕作放棄地から焙煎したお茶の香りをロウリュウ(蒸気)として楽しんでもらい、有機栽培したコメや野菜を味わえる体験プログラムなどを提供しています。

こうした従来の農家のイメージに留まらない試みは、伊藤さんだけでなく、「地ビールのブルワリー」「シェアハウス経営」「有機農産物を使用した菓子店」など、多くの有機農家によって行われています。取り組みを通じ、都市部の企業が自然豊かな白川町に魅せられ、新たにサテライトオフィスを開設するケースまで生まれているのです。

-

伊藤さん

-

里山の環境ってすごく魅力的で、色々な可能性があると思っています。有機農業も懐が深くて、色々な可能性があるので、そういう可能性を地域の方と連携しながら発信して、都市に住む人ともつながっていければいいと思っています。

【徳島県 JA東とくしま】JAが地域をあげて取り組む有機農業

農薬や化学肥料の販売が主な業務の1つであるJAが、率先して有機農業に取り組み、全国から注目されているのが、徳島県東部に位置する東とくしま農業協同組合(JA東とくしま)です。

営農指導員の西田 聖さん(65)が、有機農業に取り組み始めたのは、今から14年前のこと。この地域の主な農産物は米。しかし、米価の下落が続き、トラクター、コンバイン、田植え機など高額な農業機械の買い換え時期に、高齢の生産者が離農するケースが続いていました。そうした状況を何とか変えられないかと悩んでいたときに、出会ったのが有機農業でした。

有機農業の“常識”を覆す新技術

西田さんが取り組んだのは、「生態調和型農業(BLOF/ Bio Logical Farming)理論」と呼ばれる有機農業。農作物の生理メカニズムに則り、土壌を科学的に分析し、稲の生育や土壌中の微生物の活動に最適な有機肥料やミネラルを過不足なく与えることで、収量が増加し、稲が病害虫に強くなり、雑草も抑制できるといわれ、最初は半信半疑だったといいます。

-

JA東とくしま 参与 西田 聖 参与さん

-

当時の自分にとっては、農業に農薬や化学肥料を使うのは“常識”で、先頭切って農家に販売していました。有機農業のイメージ? むしろ、何か怪しいぐらいに思っていましたよ.。

ところが、半信半疑で生態調和型の有機農業を自分で試してみると、1年目から、1反(1000㎡)あたりのコメの収量が従来の農法を越える500キロ以上獲れてビックリ! 味の基準である食味値も60点台から90点台に跳ね上がりました。

確信を得た西田さんは、地域の農家にも有機農業を広めてゆきました。

少しでも多くの農家に有機農業に取り組んで欲しいと考えた西田さんたちは、有機農業に対するネガティブなイメージを持つ農家に、最初から有機栽培に挑むのではなく、段階的に取り組んでもらうよう働きかけました。

① 海外でミツバチなど花粉媒介生物への悪影響が問題となり、規制の対象となっているネオニコチノイド系農薬を使用しない →ビオトープ米

② 農薬や化学肥料の使用は従来の5割削減。除草剤は1回のみ使用可 →特別栽培米

③ 農薬や化学肥料を使用しない →有機栽培米

また、農薬や化学肥料の売上げの低下を、地域で廃棄されていた地鶏の糞(ふん)や食肉残渣(ざんさ)を利用した有機肥料として活用することで穴埋めするなど有機栽培の資材供給で経営収支を改善、組織内の反発意見にも応えてゆきました。

こうした取り組みの結果、現在、100軒以上の農家が、有機農業へ向けた取り組みを行っているといいます。

-

有機栽培でコメ作りをする農家

-

当初、有機栽培が本当にできるのかという疑問は、当然ありました。しかし、実際にやってみて、収量も変わらない、雑草も生えないという状況を体感して、これは画期的だなと。今は、すべての水田で、有機栽培でコメを作っています。

有機農業で生物多様性が回復

そして、有機農業の取り組みは、ここでも地域にある変化を生み出しました。

5年前、これまでこの地域で見かけることのなかったコウノトリが、JAのある小松島市に毎年、飛来するようになりました。地域で行ってきた水田の生き物調査でも、姿を見ることが減っていた赤とんぼやメダカやドジョウなどの魚、水生昆虫などを見かけるようになり、生物多様性の回復への期待が高まっているのです。

国の数値目標の早期達成を掲げたJA

こうした成果を受け、JAでは、有機農業を柱の1つと位置づけ、国の目標より20年早い2030年までに、耕作地全体の25%にあたる420ヘクタールに有機農業を普及する目標を掲げています。

-

JA東とくしま 代表理事組合長 荒井 義之さん

-

ロシアのウクライナ侵攻や中国の輸出規制によって、食料の安定的な供給がますます重要になっていることが、有機農業の普及に追い風になっていると思います。

JAは、農業生産力の増大や農業収益の強化、そして地域の活性化を大きな目標として掲げていますが、オーガニック・エコの実践は、今の農業にとって最善の取り組みだと感じています。

消費者が支える有機農業

こうしたJAの取り組みをスタートから支えてきたのが、消費者の協同組合である生協です。

生協が、有機栽培のコメを市価の倍近い1俵2万円で買い取るようJAに申し入れたところ、生産者はコメの有機栽培を続けるモチベーションを高め、生協はまとまった量のコメを確保。自前の精米施設で精米できるようになり、大幅にコストを削減。組合員に比較的安価で安定的に有機栽培のコメを提供できるようになりました。

今後、さらに生産が拡大することをみこし、今年6月には全国の有機農作物を扱う商社や大手小売りチェーン、食品加工会社らに呼びかけ、「日本有機加工食品コンソーシアム」を立ち上げ、有機食品の市場拡大へ向けた取り組みも始まっています。

-

コープ自然派 副理事長 辰巳 千嘉子さん

-

オーガニックは高い、セレブの食べ物というイメージがあると思うんですけど、誰もが食べられる物にしなければ、有機農業は広がりません。

生産者には、ちゃんと農業を続けてもらえるような価格を渡して、食べる人には優しい価格にする。生協だけではなく、色々な農家や企業とつながり、小さな循環、小さな経済を地域で回していけるような取り組みが全国に広がれば、もっと素敵な社会になるのではないでしょうか。