【被災地の声】珠洲市 視覚に障害があるなかで被災「人に頼むのがつらかった」大口史途歩さん

- 2024年02月21日

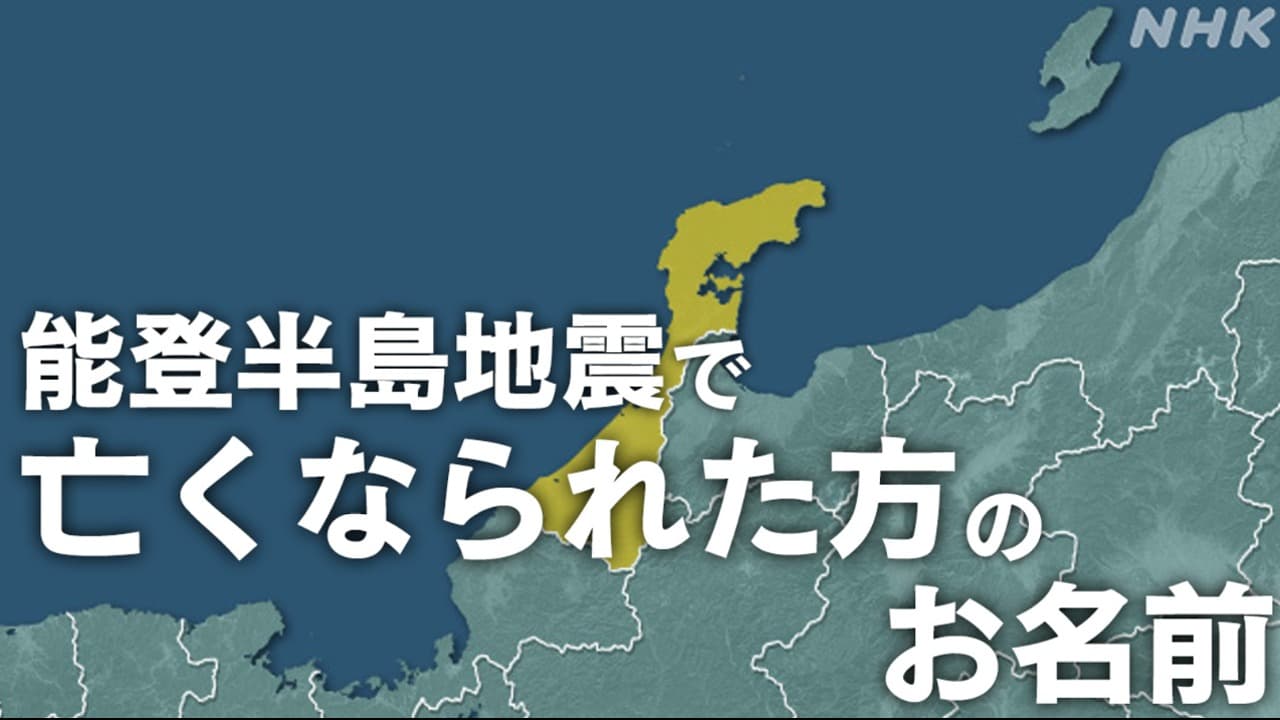

2024年1月1日に発生した、石川県能登半島地震。

石川県によると、避難所に避難している人は、2月20日時点で1万2000人を超えています。

多くの障害がある人や配慮が必要な人が、日常とは違う避難所での生活を送っています。

「ひとりで歩きたい。みんなが困っている時だからこそ、みんなの手をかけないように、自分で移動したいのに…」

そう語るのは、視覚に障害があるなかで被災した大口史途歩さんです。

家がバキバキ音をたてて…

石川県珠洲市で被災した大口史途歩さん、51歳。

大口さんは、20歳のころから、網膜色素変性症という網膜の病気により、徐々に視野が狭くなり、現在は、明るいか暗いかがわかる程度で、ほとんど見えていません。

地震の前までは、白杖を使って一人で移動。特別養護老人ホームで機能訓練指導員として、利用者にマッサージやリハビリを行う仕事をし、家族の助けをほとんど借りずに自立した生活を送っていました。

1月1日。自宅の2階で休んでいたときに、大きな揺れが。ニュース速報を聞こうとした瞬間、家がバキバキと音をたて、ふすまが割れて飛んできました。

大きな揺れがやっと収まると「階段が外れてしまっている」という兄の声。白杖を持ち、慎重に降りて家の外へ。

心配してかけつけてくれた同級生とともに高台を目指しました。その日は、小学校の教室で新聞紙にくるまりながら、雑魚寝。

そこから、大口さんにとって、想像もしなかった苦しい避難所生活が始まったのです。

避難所で失われた自立生活

避難した小学校では近所の人たちが大口さんを気遣ってくれ、声をかけてくれたり、物資や食事を持ってきてくれたりしました。

しかし、それまで自立した生活を送ってきた大口さんが直面したのは「自分で移動できない」という事態でした。

大口さん

「床にはマットレスがぎっしりひかれているので、ひとりで移動すると、誰かの体を踏んでしまう。廊下にも物資や道具がいっぱいで、白杖を振って歩けない。壁つたいに歩こうと思っても、ものがたくさん置いてあって、ぶつかって落としてしまい、歩けない」

心配した県外の視覚障害者の団体から、簡易に設置できる点字ブロックを送るという提案ももらいましたが、断らざるをえませんでした。

大口さん

「マットレスを敷き詰めている中に、点字ブロックを置けませんよね。断るしかありませんでした。避難所では、必ず、誰かの手を借りないといけなくなってしまいました。誰かの手を借りることは、その人の時間をとることですよね。みんな、“いいよ、いいよ”と言ってくれるけど、みんな疲弊してくる。自分は目が見えない中でも、なんとか社会と一緒にやっていきたいと思っていたのに…」

周りの人に迷惑をかけないためにも自立した生活を目指してきた大口さんにとって、ひとりで移動すらできない避難生活は、精神的にきついものになっていきました。

トイレで他人の便を触り 大腸炎に

避難所では、さらに想像もしなかった苦労がありました。それは、「トイレ」。

視覚に障害がある大口さんは、知らないトイレに入る時、手で触って、レバーや便座の場所、トイレットペーパーの位置を確認しなければなりません。

避難所は断水をしているため、便座の中に凝固剤をいれた袋を入れて、その中に便をし、袋で縛って便を廃棄する方法がとられていました。しかし、大勢の人が使って次第に汚れていく中で、大口さんは、他人の便に触ってしまうことが何度もあったといいます。

大口さん

「悲しい、悔しいです。目の見える人なら、“うわっ、汚い”って拭いて片づけるんでしょうけど、私は目が見えないから触れることになってしまう。そして、“なんかついた!”となって、匂いをかぐと“汚物だ”と。こうしたことが10日ほどの間に5~6回ありました」

他人の便を触ってしまっても、水がないため、ウェットティッシュでふくことしかできず、大口さんは、避難所生活で大腸炎になってしまいました。

「食べない、飲まない方がいいのか」

避難生活を始めて13日後、大口さんは、金沢市内に設けられた「1.5次避難所」に移りました。ここでは、トイレは水が流れるため、1次避難所に比べると衛生面は格段に良くなったといいます。

しかし、そんな1.5次避難所でも難しかったのが「移動」でした。

この避難所では、広い体育館いっぱいに、四角いテントが並べられ、プライバシーに配慮がなされていました。しかし、このテントに大口さんは苦労することになります。

ここでも通路に点字ブロックはありません。ふだん、点字ブロックがない場所では、壁つたいに歩く大口さん。しかし、広い体育館では壁は遠く、歩くにはテントを伝うしかありませんが、触って中の人をびっくりさせてはいけないという思いから、それもできませんでした。

さらに、車いすの人や高齢者が多く避難している1.5次避難所では、むやみに歩くとぶつかってけがをさせてしまう危険性もありました。

ここでも、大口さんは、日常生活のちょっとしたことも、家族の助けなくしてはできませんでした。

大口さん

「飲み物を買うにしろ、トイレに行くにしろ頼まなきゃいけない。それが家族であったとしても、家族だって人間ですから負担に感じますよね。眠い時に起こされたらいやだなって。そうするとどんどん頼みづらくなってくる。すると、トイレを我慢するために、“飲まないほうがいいのかな”とか、“食わないほうがいいのかな”とか。我慢したほうがいいかなとか思っていました」

大口さんは長引く避難生活の中で「家族に迷惑をかけたくない」という思いから、食事や飲み物を控え、トイレを我慢するようになっていました。

研究チームとの出会い

そんな不安な生活の中、発災から15日後、「2次避難所」として被災者を受け入れる加賀市内のホテルに移ることができました。

ここでは個室が用意され、トイレも個室内に完備。初めて自分一人でトイレにいくことができるようになりました。

そこで、大口さんは「どこに行くにしても家族に頼る、誰かに頼る生活を変えたい」と強く思うようになったといいます。それを、視覚障害がある人たちのSNS上の集まりで周囲に伝えました。

すると、ある情報を仲間から教えてもらいました。それが、金沢工業大学の研究チームが開発した「コード化点字ブロック」の存在でした。

「しゃべる点字ブロック」とも呼ばれる「コード化点字ブロック」は、点字ブロックの25個ある点に、丸や三角形の色を付け、それを専用のスマートフォンアプリで読み込むと、音声で道案内をしてくれるものです。

現在、金沢21世紀美術館周辺や、神戸市のポートライナーの医療センター駅などに設置され、2022年にはグッドデザイン賞も受賞しています。

大口さんから相談を受けた金沢工業大学の松井くにお教授は、できるだけ早く設置できるよう、これまで地面に設置してきた点字ブロックの技術を応用し、壁に設置することを思いつきました。

そして、A4の紙に印刷するだけで、簡単に壁に貼り付けることができる「紙の点字ブロック」を設置できないかと考えたのです。

相談を受けたホテル側もエレベーターホールやロビーの壁に貼ることを快く協力してくれました。

1枚1枚の紙には、「2メートル進んで右に曲がるとエレベーター方向です」などの、位置情報を把握するのに必要な音声情報が入力されています。

大口さんがスマートフォンを首からぶら下げた位置の高さに合わせて、紙の点字ブロックの位置を調整。

大口さんが館内を歩いていくと、スマートフォンが点字ブロックを感知し、情報を提供してくれます。こうして、大口さん一人で移動ができるようにしたのです。

取り戻した「一人で歩く喜び」

この壁に貼られた「しゃべる点字ブロック」によって、大口さんは、一人でホテルの部屋からロビーまで自由に行くことができるようになりました。

避難生活を始めてから1か月余り。

いま、ようやく自立した生活ができるようになったことに喜びを感じているといいます。

大口さん

「しゃべる点字ブロックと出会って、音を頼りに自分で歩けたというのはものすごくうれしかったです。やっぱり人に頼って生きていかなきゃいけないっていうのはどうしても引け目を感じてしまいますよね。その一つ、コンプレックスが解消される。当たり前のことが当たり前にできることはうれしいです。災害でみんなが困っているからこそ、みんなの手を一つでも取らないようにできることが、当たり前なんだけどうれしいです」

避難生活を支えるためには

石川県によると、避難所に避難している人は、2月20日時点で1万2000人を超えています。

大口さんだけでなく、ほかにも多くの障害がある人や配慮が必要な人が、日常とは違う避難所での生活を送っています。

大口さんが経験したトイレの移動の問題以外にも、避難所ではさまざまな情報が紙で貼りだされるため、障害がある人たちが情報を得ることが難しいという問題なども指摘されています。

「しゃべる点字ブロック」を導入した松井くにお教授は、このようにいいます。

金沢工業大学 松井教授

「障害がある・なしにかかわらず一緒に暮らしていけるようなインクルーシブ社会の実現に向けて研究しています。避難所で、ひとりで歩けないという声を聞いて今回導入に至りました。避難生活の中でも、避難生活の中だからこそ、誰もが少しでもすごしやすい・安心できる生活ができるよう、課題を知り、解決に向けて、技術を生かしていきたいと思っています」

大口さんが話してくれた避難所での「トイレでの経験」と「移動の難しさ」。そして、「みんなが大変なときだからこそ、一人で歩きたい」ということば。

今回の取材を通して、私たちの想像が至っていない現状がまだまだあるのではないかと気付かされました。

被災地では、いまも多くの人たちが普段とは全く違う環境で厳しい避難生活を続けています。反省の意も込めて、ひとりでも多くの方たちの声に耳を傾け、伝えていきたいと強く感じています。

被災地の状況について、こちらから情報をお寄せください

避難生活での困りごとや悩みごと、相談できずに困っていることなども含めて、こちらの「ニュースポスト」へ情報をお待ちしています。

あわせて読みたい

-

【被災地の声】穴水町 「店を再開してもいいのか…」復興クッキーに思い込めて 滝川若葉さん

NHK金沢・石川WEBノート

-

【被災地の声】穴水町 地震で被害受けた道路が復旧 循環バスが再開「復興へ、小さな一歩」

NHK金沢・石川WEBノート

-

【被災地の声】輪島市 夢に出てきくれた母「私のことはいいから、しっかりやりなさいよ」 宮本竜馬さん

NHK金沢・石川WEBノート

-

【被災地の声】輪島市 田上宏樹さん「もっと親孝行したかった」 孫に慕われた母“輪島のばあちゃん”を亡くす

NHK金沢・石川WEBノート

-

【被災地の声】珠洲市 路線バス再開 避難先から出勤する運転手 「地元から逃げたくない」稲荷博仁さん

NHK金沢・石川WEBノート

-

【被災地の声】輪島市門前町 室端宏さん「あの笑顔がもっとみたかった」 兄弟仲だった消防団員の最期

NHK金沢・石川WEBノート

-

【被災地の声】輪島市上山町 住吉一好区長 孤立した集落からヘリで脱出「早く家に帰りたい」

NHK金沢・石川WEBノート

-

【被災地の声】輪島市鳳至町 「また一緒にならんかいえ?」倒壊した自宅から見つかった結婚指輪 尾形哲信さん

NHK金沢・石川WEBノート

-

【被災地の声】石川県珠洲市 向井星十さん 救急車も助けも来ない「本当にごめんなさい」

NHK金沢・石川WEBノート

-

【被災地の声】輪島市 亡くなった弟へ「なんであんただけ先に逝ったんや」園利子さん

NHK金沢・石川WEBノート

-

【被災地の声】穴水町川島 中島俊博さん「最後の最後までかっこいい父ちゃんやったな」

NHK金沢・石川WEBノート

-

【被災地の声】輪島市町野町 自宅が倒壊 救助来ず呼び続けた「父ちゃん」 八幡好彦さん

NHK金沢・石川WEBノート