巨大観音像 根づくか廃れるか 加賀 高崎 淡路島 廃墟化も

- 2023年06月29日

バブル期の前後、観光客を呼び込もうと各地で巨大な観音像が建てられました。なかには管理が行き届かなくなって老朽化が進み、地域の住民から不安や戸惑いの声があがっているものもあります。

(金沢放送局 記者 松葉 翼)

【期間限定】バブル期の熱狂をぜひ動画で!NHKプラスで7/6(木) 午後6:59 まで配信中

👇動画と同じ内容を記事にまとめてあります!👇

廃墟化すすむ観音像 航空法違反も

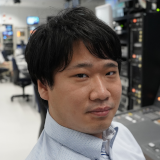

石川県加賀市にある高さ73メートルの「加賀大観音」。

大阪で不動産会社を経営していた地元出身の実業家によって1987年に建てられました。

2023年春に北陸新幹線が開通する加賀温泉駅のそのすぐそばに観音像はあります。しかし今、観音像の周辺は「廃虚」のような様子になっています。

加賀市も民間企業を誘致して一帯を再開発をしたい考えですが具体的な計画はまだ進んでいません。

そばに住む人からは・・・

ごみが大量に捨てられていてまるで粗大ゴミの処理場の様です。北陸新幹線の開業で観光客が来てくれても恥ずかしくて見せられません。なんとかしてほしいです。

地域が寂れている印象を与えるので、観音像を撤去して周辺を整備してほしいです。

バブル経済のさなかに建てられた観音像。周辺には遊園地や温泉ホテルなども作られました。

観音像の完成を前に、建てた実業家がNHKのインタビューに答えていました。

観音像を建てるのは長年の夢でした。金色で神々しいでしょう。間違いなく100万人以上は来ますよ。なんとかして大勢の人に幸せになってもらいたい。

しかしその後会社は倒産。

観音像は所有者が次々と変わるなか管理が行き届かなくなり、老朽化が進みました。航空機の飛行の安全のために設置が義務づけられた航空障害灯も長期間点灯せず、国土交通省は航空法に違反している状態だと指摘しています。

2022年2月から観音像や周辺の施設を所有する京都の不動産会社の担当者は、NHKの取材に対して次のようにコメントしています。

取得した当時は航空障害灯はついていたが、落雷で故障したのではないか。交換する照明灯を探すなど準備は進めている。

「倒壊の危険」 国が多額の公金で撤去

兵庫県の淡路島にあった高さおよそ100メートルの「世界平和大観音像」。1982年に地元出身の実業家が、観光振興などを目的に建造しました。

しかし実業家が亡くなり、経営を引き継いだ妻も2006年に亡くなって観音像とその周辺施設は閉鎖。その後は親族の間で相続の調整がつかず管理者不在の状態となり、放置された観音像の外壁が剥がれて地上に落下するなど、安全上の問題が出てきました。

放置を続けると倒壊の危険もあるとして、国は2020年3月に観音像と周辺施設を国有化して、およそ9億円を投入して解体撤去することを決めました。

こうしておよそ1年半かけて続いた解体撤去工事が2023年5月に完了し観音像は姿を消しました。周辺の住民からは安心の声も聞こえてきます。

観音像の腹に穴まで空いて将来どうなるかと不安でしたが、ようやく撤去されて安心しています。「無くなって良かった」という感覚の人がほとんどだと思います。跡地をどうするかについては今後考えていきますが、できれば観音像が建つ前の土地に戻してほしいです。

建造から87年 地域に愛された観音像も

散歩にくるとだいたいお参りして帰ります。観音像は高崎のシンボルです。

大阪から孫が来たので観音像に連れてきました。高崎といえば観音です。

群馬県高崎市にある高さ40メートルあまりの「高崎白衣大観音」。日清・日露戦争など戦没者の慰霊や観音信仰の普及等を目的に1936年に建てられました。昭和と平成に1度ずつ大きな修繕工事が行われ、地元からも県外からも多くの人が訪れています。

観音像の中には階段があり、肩の高さまで上って広い関東平野を一望することができます。

いまや高崎市のシンボルになっている観音像。

観音像は「かるた」にも登場します。

群馬県で小学校の授業でも広く使われているという「上毛かるた」。終戦後まもない時期に、観音像は絵札に採用されました。

上毛かるたの活用に取り組んでいる群馬県文化振興課の伊藤朱音 主事に話を聞きました。

小学校の授業でも広く使用されているほか、地域の活動として上毛かるたの大会が県内の各地で開かれています。かるたを通して高崎に観音像があることを知ったという人も多いのではないかと思います。

観音を研究してきた専門家は

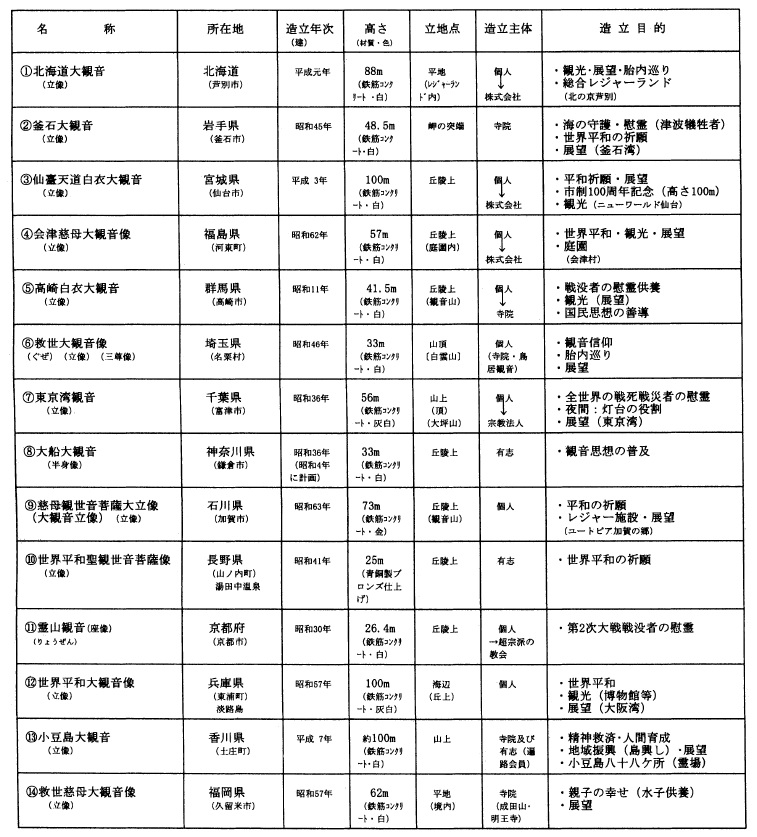

ランドマークの研究をしている高崎経済大学の津川康雄 名誉教授は、全国の巨大な観音像が何の目的で建てられ、地域でどのように受け入れられてきたか調査をしました。

津川名誉教授の調査によると、50メートルを超えるような巨大な観音像のほとんどは、バブル経済の時期をはさむ1980年代前半から90年代にかけて建てられました。また1960年代以前は戦没者の慰霊などを目的に建てられたケースが多かったのに対し、80年代以降は観光客の呼び込みを目的にしたものが中心になったといいます。

「宗教的ランドマークとその要件」より引用

なぜ観光を目的とした巨大な観音像が廃れていくのか。津川名誉教授は建造の目的が住民の理解を得にくいからだと指摘して、次のように話しています。

実業家たちは作ることに情熱が注がれてしまってあとのことを考えていなかったのだと思います。純粋に慰霊や観音信仰の普及を目指していないと、やがては住民からの共感が薄れ、「次の時代に残そう」とか「協力して修復しよう」という機運も生まれにくいです。

【期間限定】バブル期の熱狂をぜひ動画で!NHKプラスで7/6(木) 午後6:59 まで配信中