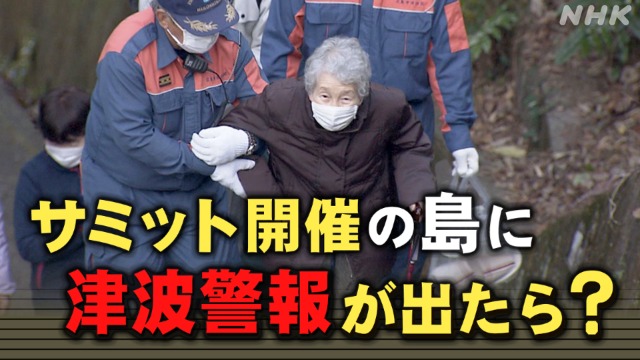

G7広島サミット 私も関心を持つと参加できる?!

- 2023年03月29日

2月10日に放送したコネクト「私にも参加できる?!G7広島サミット」で紹介した「参加」の方法。各国の首脳たちだけが集まる会議だけと思っていませんか?実はサミットと同時に行われる、サミットに政策提案をする、政治家や官僚ではないさまざまな「7」があります。世界中のNPOやNGOや市民グループが会議をする「C7」、女性に関する問題やジェンダーを議論する「W7」、労働者の会議「L7」などを紹介しました。

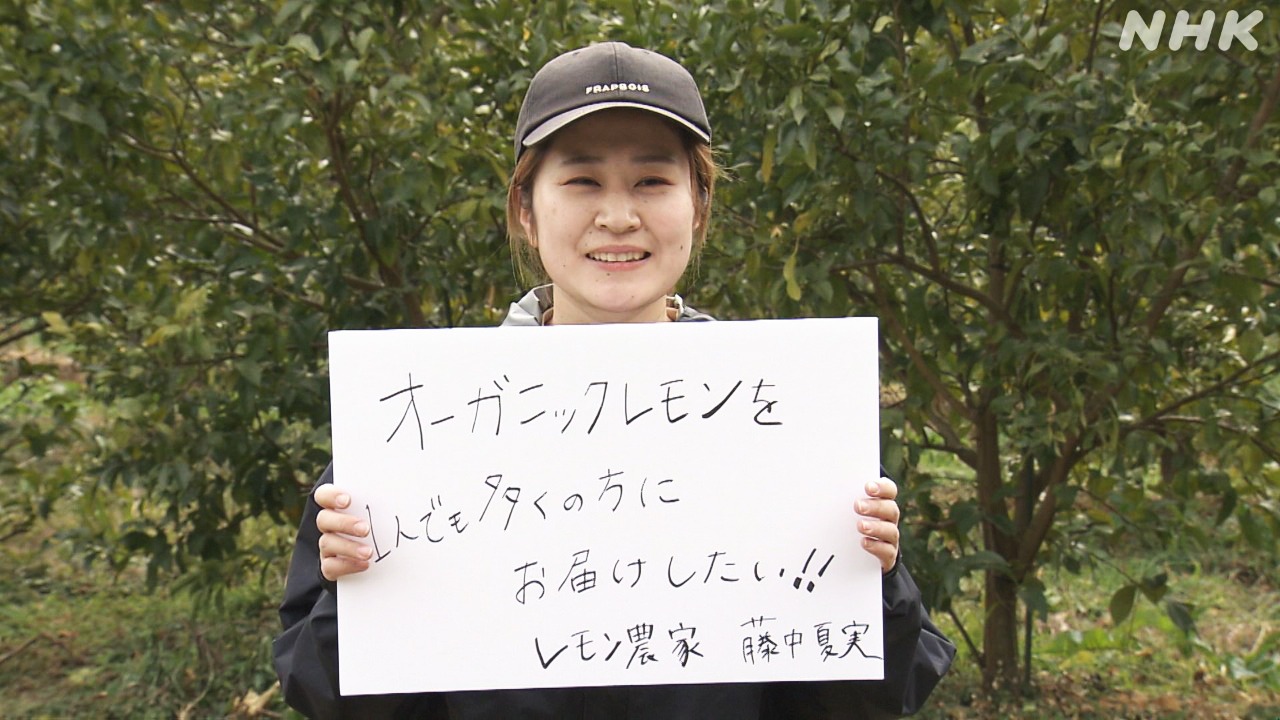

さらに、そうした団体や市民活動に所属していない人でも参加できる方法は・・・。

”空気をつくる”。え?空気?と思うかもしれません。この空気とはみなさんひとりひとりの意思表明、世論であり民意を表明しましょうという意味です。実はこの「空気をつくる」ことには政治学の用語では、「国内観衆費用」といわれています。

観衆?費用?と、さらにわからない言葉が出てきてしまいました。そこで、国際政治学者で高千穂大学教授の五野井郁夫さんに聞きました。五野井さんは外務省のサミット関連のアドバイザーやイギリスの国際NGOクリスチャンエイドとともにサミット開催地での調査に関わってきました。

Q、国内観衆費用とはなんでしょうか?

A、「観衆費用」とは、1990年代に米スタンフォード大学の政治学者ジェームズ・フィアロンが提唱した概念で英語では”AudienceCost”(オーディエンス・コスト)と表記されます。オーディエンス=観衆:国民を政府の政策を見ている観衆としています。政府が国民との約束を守ってくれるかどうか、関心と期待を持ってワクワクしながら見ている、という意味です。コスト=費用というのは、政府の政策や外交が観衆=国民の期待に沿えなかった場合、政権批判や支持率の低下や政治不信といった「政治的な費用」が発生し、最悪次の選挙で政権交代などが起きてしまうという考え方です。もともとは国際紛争や外交交渉で、国民との約束や世論の期待や声があって、他の国に対して絶対に妥協できない部分が発生するという理論です。そこから発展して、サミットのような国際会議で国民の要求や期待であれば、交渉相手の国に対して妥協しない、国民が求めていないものについては合意しない、あるいは議長国として「これだけは国民が求めているから絶対に合意をとりつけたい」というように、あらかじめ一線を示すことができます。外交交渉で国際情勢よりも国民世論のほうを重視する。それが「国内観衆費用」という理論です。

Q、個人の意見が国際政治に反映させられるとは思えないんですが・・・?

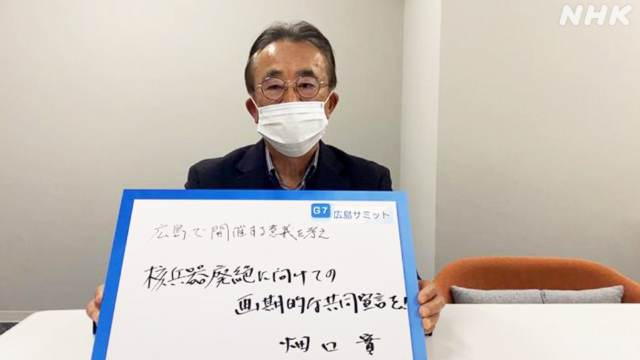

A、日本は民主主義の国ですし、G7も民主主義の国のグループです。本来、民意が政治を動かします。国内政治も国際政治・外交も同じです。個人の意見は「あなたの感想ですね?」と言われるかもしれませんが、個人の感想がたくさん集まると政治は変わるのです。今回のサミットであれば、広島は人類で初めての核兵器の被害地でもあります。世界平和にサミット議長国の日本が貢献して欲しいという声を、地元の広島県民のみなさんが上げる事が重要です。まずは一番やりやすいのはSNSなどを通じて、ご自身の思っていることをちゃんと伝えていくことだと思います。日本政府としても、そうした声が上がり国民的世論になれば、核なき世界の訴え、核兵器の使用を厳重に禁止するとか、平和への訴えを「日本国内ではそうした声が大きいから、議長国としては国民の声を反映せざるを得ません」とG7各国に言えるようになります。

Q、NHK広島の「ご意見募集」で多かったのは「ウクライナ停戦」に向けての日本の役割。どんな「期待」をしたらいいですか?

A、ウクライナ侵攻がある中でのサミットは、日本が議長国として率先して平和を引っ張っていく。そして平和の仲介というものを行うことに期待しています。日本の平和主義と唯一の被爆国という経験を踏まえての外交の仕方がきっとあるはずです。日本の立ち位置は地政学的に、アメリカをはじめとする自由民主主義諸国と、ロシアと中国のような権威主義体制諸国の間に海を隔てて国境を接している国です。権威主義の国とは異なる自由民主主義の国として、かつ中国やロシアの立場も理解した上で、それでもなお原則論として「領土の割譲、主権の侵害は絶対に許さない」というメッセージを出せるのではないでしょうか。いままでこの20年強のサミットの中で、広島は最も意味のある開催地です。戦後の日本と象徴的な被爆地広島の地の利と経験を生かさない手はむしろないと思います。

実際に市民の声でサミットの政治が動いた例としては、1990年代、アフリカなどの貧困に苦しむ国々の借金、債務の取り消しを求め、その地域の貧困対策支援を求める世界的な市民運動が起こりました。1999年のドイツ・ケルンサミットでは発展途上国の債務を軽減する方針が決まりました。また最近では2019年のフランス・ビアリッツサミットで、ファッション業界団体が中心となって、衣服の大量生産大量廃棄を防ぐ政策提案が提出されました。サミットでも議論され、議長国でファッション産業が盛んなフランスでは法制化までされました。他にも海に捨てられるプラスチックを減らすための提案も議論されています。G7サミットは市民の声をサミットに反映させる仕組みがある一方で、一般の人の参加というにはハードルが高く感じます。それでもサミットの議論に関心を向け、自分たちの意見を表明することが、国際政治を動かし、巡り巡って私たちへの暮らしも変わるきっかけになる可能性があります。