茨木のり子 “個”として美しく

~発見された肉声~

「自分の感受性くらい 自分で守れ ばかものよ」。詩人・茨木のり子。死後16年が経つ今も、詩集の重版が相次ぎ、世代や国境を越え人々を魅了している。今回、その創作の原点を語った貴重な肉声が見つかった。刻まれていたのは、どんな時も“個"として生きることを貫く姿。何ものにも寄りかからず、強く美しく生きた茨木の言葉が、先の見通せない時代を生きる現代人の心を捉えているのだ。番組では、2022年の社会で輝きを放つ、茨木の言葉に迫る。

出演者

- 梯久美子さん (ノンフィクション作家)

- 志田彩良さん (女優・朗読)

- 保里 小百合 (アナウンサー)

※放送から1週間はNHKプラスで「見逃し配信」がご覧になれます。

茨木のり子“個”として美しく 発見された肉声

保里:今回は時代を超えて、人々の心に響いている詩人の言葉と人生を見つめます。以下のリンクからは、未公開資料からたどる茨木のり子について詳しい記事を読むことができます。

・未公開資料からたどる詩人の素顔

映画やドラマで活躍する市川実日子さんは、「仕事が多忙になり苦しかった時期に茨木さんの詩に出会い、それ以来自分を支える言葉になっている」といいます。そして俳優の磯村勇斗さんも「自分の感受性くらい」を読んで、「仕事や人生にむしゃくしゃしていた自分を救ってくれた」として、茨木さんの詩集を人生に気付きを与えた一冊として挙げています。個として美しく生きた、茨木のり子。その詩に何を込めていたのでしょうか。

生涯大切にしていた 個として立ち続けること

茨木のり子と同時代を生きてきた、詩人の谷川俊太郎さんです。

谷川さんは、茨木の詩や生き方に共通する一本のぶれない軸が若者たちに響いていると感じています。

谷川俊太郎さん

「芯というものを、どんなに時代が変わっても持っていたんじゃないか。今SNSとか、テロの事件もあるし、言ってみれば社会がちょっと荒れ果てているようなところがあると思う。そういうものには彼女は毒されなかった」

今回見つかった茨木の肉声が収められた貴重な記録。亡くなる2年前、77歳の時に収録されたインタビュー。茨木が自らの人生を語っていました。

茨木のり子

「物事でも人でもそうですけど、好き嫌いもありますけど、それは本人にとっては大事なことでね。嫌いなものは嫌いでいいんだし、それは変であると思ったら変であるというところに立つべきだというふうに思うんですね。言葉は言葉だけじゃなくて、やっぱり中身ですからね。内容とつながっておりますでしょ。ですから本当に自分で発見し続けていくことは、大事なんじゃないかな」

茨木が生涯大切にしていたこと。それは一人の個として立ち続けることでした。

「自分の感受性くらい」1975年(抜粋)

"ぱさぱさに乾いてゆく心を

ひとのせいにはするな

みずから水やりを怠っておいて/

駄目なことの一切を

時代のせいにはするな

わずかに光る尊厳の放棄

自分の感受性くらい

自分で守れ

ばかものよ"

茨木のり子

「『ばかものよ』ってみんな自分に言っているんですよね。戦争中のありさまみたいな。ああいうふうに巻き込まれたときに、あとでもうどうしようもないじゃありませんか、悔やんでも」

茨木のり子の原点

茨木の原点は、太平洋戦争でした。当時15歳の茨木は軍国主義教育を一身に浴び、隊列を先導する役割を務めるなど、国の大義に尽くしていました。

4年後、迎えた敗戦。戦争に青春をささげた少女が目にしたのは、変わり果てた街の姿。そして手のひらを返したように民主主義に熱狂していく、日本人の姿でした。

茨木のり子

「今まで『こうだ』というのがひっくり返ったわけですから。そういうなかで『何だ』っていう感じがあって」

取材者

「本当に自分の目で見て、自分の頭で考えていたら」

茨木のり子

「それがいちばん間違いが少ないということを、私戦争中に悟ったんですよね」

終戦から54年後に生まれた、女優の志田彩良さんです。「自分の感受性くらい」を、仕事の合間に繰り返し読んでいるといいます。

女優 志田彩良さん

「自分がちょっと弱っていたり、逃げたいなって思っているときは自分自身の芯を正してくれたり。『自分の感受性くらい 自分で守れ ばかものよ』っていう詩がいつも思い浮かんで、『ぶれちゃいけないな』って思える」

生前、茨木はほとんどメディアの取材を受けませんでした。今回公開が許された茨木の記録からは、彼女が日々何を思い、何を大切にしていたのかが浮かび上がってきました。

書斎に残された、大量のスクラップブック。戦争に関するさまざまな記事が貼られていました。

おい 宮崎治さん

「やはり忘れたくないものを、こうやって貼っていたんでしょうね」

日本中がバブルに熱狂していた頃も茨木の目は戦争に向けられ、なぜ自分は流されてしまったのか考え続けていました。

晩年の茨木を知る、編集者の田中和雄さんです。

茨木が何度も語っていたのは、社会が一つの方向に進む時に個人が無批判に同調していく恐ろしさでした。

編集者 田中和雄さん

「感受性というものがあって、それをいつでも磨いていればいろんなことに気がついて、今のほほんと日本が平和でみんな生きているけれども、一歩誤ればあっという間に奈落の底へいくという。戦争中のことを考えれば、そういうことが多い。茨木さんは特に一つ一つ確かめるようにお話しなさるから、自分に言い聞かせているなという感じはありました」

「血」1990年(抜粋)

"イラクの歌手が歌っていた/

サダムにこの命を捧(ささ)げようと

聞きなれた歌

四十五年前のわたしたちも歌ってた/

指導者の名を冠し

血を捧げようなんて歌うときは

ろくなことはない

血はじぶんじしんのために使い切るもの

敢(あ)えて捧げたいんなら

もっとも愛する身近なひとのためにこそ"

新劇俳優 山本安英との出会い

今回見つかった、100分を超える茨木の肉声。最も時間を費やしていたのが、22歳の時のある女性との出会いについてでした。

昭和を代表する新劇俳優、山本安英。「夕鶴」の名演で知られ、新劇の聖女と呼ばれた女性です。まだ詩人になる前の茨木は、山本から生きる上で大切なことを教わったといいます。

茨木のり子

「早く世慣れたい、すれっからしにならなくちゃ大人になれないんだと思ってですね。そういうのは、たぶん(山本さんは)キャッチなさったんですね。それで、いいこと言ってくださったんですよね。いろんなことに『たかをくくるな』、『なめてかかるな』ということを教えてくださったような気がする」

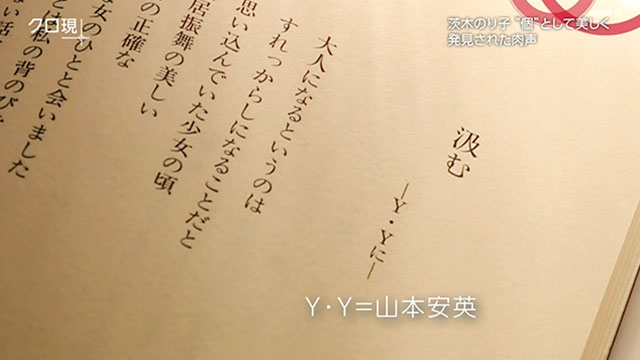

茨木が山本から受け取った言葉が刻まれた詩、「汲む―Y・Yに―」。

「汲む」1962年

"そのひとは

私の背のびを見すかしたように

なにげない話に言いました

初々しさが大切なの

人に対しても世の中に対しても

人を人とも思わなくなったとき

堕落が始まるのね

堕(お)ちてゆくのを

隠そうとしても

隠せなくなった人を何人も見ました"

茨木にインタビューした 山根基世さん

「てれながら座っていただいて、お話を伺った。身を乗り出して聞くような感じでした」

山根基世さん

「真実、魂に触れる言葉に触れたいという思いというのが、今切実になっているんじゃないのかな。SNSで毎日膨大な言葉があふれているけれど、本当に心に響く言葉ってどれくらいありますか。その人がその言葉にかけた歳月、時間、そういうものが見えない力になって表れる気がします」

茨木のり子の暮らし

茨木の死から16年。彼女の暮らしぶりを紹介する本も数多く出版され、多くの人を魅了しています。

自宅は、詩を作るかたわら丁寧に日々を過ごしていた生前のままに残されています。

おい 三浦宏平さん

「優しかったですね、とにかくね」

おいの三浦宏平さんです。学生時代2年間、茨木の家に下宿していました。三浦さんは、茨木と夫、安信さん夫婦の忘れられない光景があるといいます。

三浦宏平さん

「安信さんはクラシックが好きなんですね。クラシックを聞きながらブランデーなのかスコッチなのか、ちびちびやりながらゆっくり聞いているんです。のり子さんは座って、じっと安信さんを見てるんです。その雰囲気が何ともいえない雰囲気で」

茨木がつづっていた日記も残されていました。安信さんのイニシャル「Y」が毎日のように登場します。

"一月十六日

朝日さしこむ居間で、

Yとこたつに入りつつ、ゆっくり朝食。"

"九月二十二日

夜、台所の窓より、

みごとな十五夜の月をみる。

Yを呼ぶ。"

茨木は48歳の時、25年連れ添った安信さんを亡くしました。以来ずっと、この自宅で夫の面影を抱き締めるように暮らしていました。

茨木が亡くなったあと、「Y」と書かれた箱から夫への思いをつづった39編の詩が発見されました。

「歳月」2007年(抜粋)

"真実を見きわめるのに

二十五年という歳月は短かったでしょうか/

けれど

歳月だけではないでしょう

たった一日っきりの

稲妻のような真実を

抱きしめて生き抜いている人もいますもの"

三浦宏平さん

「理屈でも何でもなくて、言葉でも表せないすごい人だなと思う。一文字で表せば、りりしいの"凛(りん)"という、そういう言葉がぴったり当てはまるような方だった」

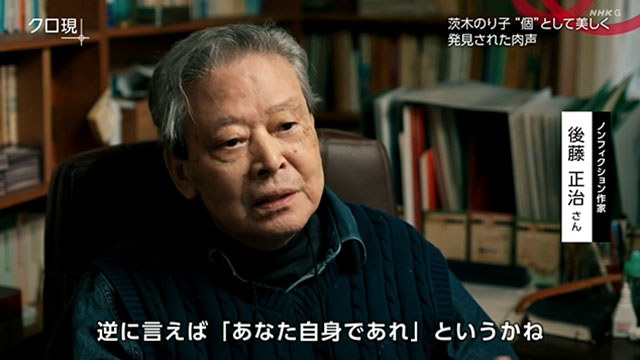

茨木の評伝を執筆したノンフィクション作家の後藤正治さんは、茨木の詩は茨木そのものだと感じています。

後藤正治さん

「自分自身のいちばん正直な価値観にのっとって生きたらいいんだろうというのは、茨木さんのメッセージだと思うんですね。『あっ、私自身でいいんだ』というか、逆に言えば『あなた自身であれ』というかね。そういうメッセージ性を受け取ると、非常に何かエンカレッジしてもらえる(励ましてもらえる)というんでしょうか。だから茨木さんの読者が広い層にわたっているのかなとも思いましたね」

「倚りかからず」1999年

"もはや

できあいの思想には倚りかかりたくない

もはや

できあいの宗教には倚りかかりたくない

もはや

できあいの学問には倚りかかりたくない

もはや

いかなる権威にも倚りかかりたくはない

ながく生きて

心底学んだのはそれぐらい

じぶんの耳目

じぶんの二本足のみで立っていて

なに不都合のことやある

倚りかかるとすれば

それは

椅子の背もたれだけ"

50代目前で学び始めた「ハングル」

保里:以下のリンクからは、没後発表された茨木最後の詩集からたどる、新たな素顔について詳しく読むことができます。

・詩人・茨木のり子 亡き夫に向けた39編の“恋文” 詩集「歳月」に込められた思い

個として自分と時代を問い続けた茨木が、人生の折り返しを過ぎた50代目前で学び始めたのは隣国、韓国の言葉「ハングル」です。茨木は韓国の現代詩を翻訳することにも力を注ぎました。なぜ、ほとんど交流がなかった時代の韓国にそのまなざしを向けたのでしょうか。

茨木のり子 隣国へのまなざし

この冬、ソウルで開かれた詩の朗読会です。近年、茨木の詩は韓国で次々と翻訳され、若い読者を獲得しています。

朗読会参加者

「ここに来て、本当によかった。詩集を読んでとても慰められて」

朗読会参加者

「自分の生きていこうとする方向を、よく知っている人の言葉だなと」

翻訳家のチョン・スユンさんです。茨木が韓国に目を向けていたことを知り、その詩をハングルにしたいと考えたといいます。

翻訳家 チョン・スユンさん

「茨木のり子さんがハングルを習って、ちゃんと日本の方に韓国の詩集だったり、韓国のものだったり文化だったりを伝えようと努力したということ。韓国に絶対翻訳して紹介しようという気持ちになったんです」

今回見つかった肉声記録の中にも、ハングルについて語った言葉がありました。

茨木のり子

「韓国のことわざで美しいなというのはですね、『行く言葉が美しくてこそ 返る言葉も美しい』というのがあるんですね。自分がしゃべる言葉が美しい言葉であれば、相手からも、またきれいな言葉が返ってくるという。これなんか本当に好きですけどね」

茨木が真剣に学ぶ姿を間近で見ていた人がいます。ハングルを一から教えた、キム・ユホンさんです。

茨木は詩人であることを誰にも告げず、語学講座に参加していました。

茨木にハングルを教えた キム・ユホンさん

「当初からお手紙を私に書いて送ってくださったのは、ほとんどハングルでお書きになる。字がきれいですよ」

互いの国の往来が少なかった1970年代。茨木のハングルへの思いは切実だったといいます。

キム・ユホンさん

「植民地時代を経験しているものとして、私が今度はハングルを学ぶ番です、だから必死になってやらせてもらいますとおっしゃった。言葉を理解して近づこうとなさることは、もう私は忘れられません」

ハングルに目を向けた茨木には、ある韓国人女性との忘れられない体験がありました。詩人のホン・ユンスクさん。茨木と同世代で、青春時代を日本の統治下で過ごした人です。

茨木は、日本語を自在に操るホンさんを無邪気に褒めてしまったことを悔いていました。

「ハングルへの旅」1989年

"「日本語がお上手ですね」

その流暢(りゅうちょう)さに思わず感嘆の声をあげると、

「学生時代はずっと日本語教育されましたもの」

ハッとしたが遅く、自分の迂闊(うかつ)さに恥じ入った。"

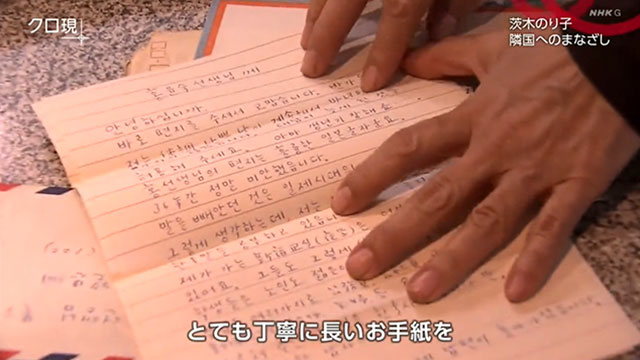

この体験から、ハングルへの思いをより強くしたという茨木。今回、ホンさんに30通近い手紙を送っていたことが分かりました。

ホンさんの娘 ヤン・ジュヘさん

「とても丁寧に長いお手紙を」

隣国の言葉を、ひと文字ひと文字時間をかけて丁寧につづった手紙。

"言葉を奪ったことは戦前の日本の罪と考えて

私は汗を流しながら韓国語を勉強しています

手紙をくださるときには韓国語で書いてください

私が勉強するために"

日本に対し、拭えない反感を持っていた母。茨木と手紙を交わすうちに、次第に変化していったといいます。

ヤン・ジュヘさん

「(茨木さんが)母がどれだけ言語に対する痛みがあるかをすべて理解していらして、自分の痛みとして抱えてくださったことが母の心をほぐしたのではないでしょうか」

「ここに母の気持ちが全て書かれている」と、私たちに一編の詩を紹介してくれました。

「地上に残るもう一つの物語」

"心の翼をつけて海を渡る

"あの人の棲(す)む国"

言葉と風習が異なり

国と国は解くべき

悩みも多々あり

幼き日の数々の傷の記憶も

鮮やかだけど

ふたりには同じ空があり

同じ太陽を仰ぎ見る"

今を生きる若者の心を打つ 茨木のり子の言葉

保里:ノンフィクション作家の梯久美子さんにお越しいただいています。梯さんはまさに今茨木のり子さんを取材されているということですが、肉声テープで語られていた言葉、どんなふうに受け止められましたか。

梯さん:大変印象的だったのは、茨木さんの詩の言葉が他者に向けられる以前に、まず自分自身に向けられた言葉だったということですね。それからもう一つは、「汲む」という私も大好きな詩が出てきましたけれども、あれは山本安英さんに出会って、あの言葉を受け取った15年後ぐらいに書かれているんですね。すぐに書くのではなくて、長い時間をかけて自分の中であの言葉を発見して、それを熟成させて、それとともに自分自身のことも発見する過程があってから、あの詩が生まれたということが分かりました。

保里:向き合い続ける中で、紡がれた言葉。

梯さん:そうですね。今、私たちの言葉を取り巻く環境というのを考えた時に、非常に早いやり取りが要求されているなと思うんです。卓球のラリーのように、来たらすぐ何か気の利いた言葉を返さなきゃいけない。しかも、人にどう思われるかというようなプレッシャーの中で言葉を発していて、その裏返しでとても強い言葉とか、挑発するような言葉とかが出てきてしまう。そういう中で、自分自身を見つめる言葉、しかも長い時間をかけて紡がれた言葉というのが注目されているんだなということを今感じました。

保里:韓国の翻訳家の方が、茨木さんが韓国の文化を伝えようと努力をしていた。だからこそ逆に今、韓国に茨木さんの詩を伝えたいとお話しされていましたね。

梯さん:そうですね。私は茨木さんの詩の中で好きな作品がありまして、「小さな渦巻」という詩なんですけど、その中にこんな一節があります。「ひとりの人間の真摯(しんし)な仕事は おもいもかけない遠いところで 小さな小さな渦巻をつくる」。

まさに茨木さんの言葉が遠いところまで行ったなと思いまして、それもどうしてあそこまで遠くまで行けたのかというと、人との出会いがあったからじゃないかと思いました。最初に韓国語を教えて下さった、キム先生という方。それから詩人のホンさんという方。お二人にお書きになった手紙を今回初めて拝見しましたが、2人に対する誠実さとか、言葉に対する愛情みたいなものがすごくよく分かりますね。ですから言葉は言葉として独立しているのではなくて、やはり人と共にあるんだということを教えられたような気持ちがしました。

保里:現代ならではの困難も多々ある今。なぜ、他者とせわしなく言葉を交わす時代を生きる人たちの心を今、茨木さんの詩が打っているのか。

梯さん:茨木さんが青春時代に敗戦を経験なさいましたけど、今その敗戦直後とそれほど変わらないような混とんとした世の中ではないかと思うんです。やはり若い人たちも自分を保つため、どうやって自分を保ったらいいかということに苦しんでいる。今拝見していますと、そういう人たちがまるでお守りのように茨木さんの言葉を持っていて、何か自分を励ましたりとか、自分を見つめ直す時に取り出して読む。そういうことが起こっているなということが分かって、ですから今も読まれるし、きっとこれからも読まれていくのではないかなと思いました。

保里:これからも人々の心のよりどころとなる言葉ということですね。ありがとうございました。