福岡・記録的大雨で「ため池」決壊 進まぬ対策

- 2023年08月01日

令和5年7月、記録的な大雨によって筑紫野市にある「ため池」が決壊しました。住宅などへの被害はありませんでしたが、池の水の大半が流れ出て土砂の一部が河川に流れ込みました。

福岡県内には、ひとたび決壊すると住宅に被害を及ぼすおそれがある「ため池」が3500以上ありますが、その対策が進んでいない実態が見えてきました。

(福岡放送局記者 宮本陸也)

筑紫野市のため池が決壊

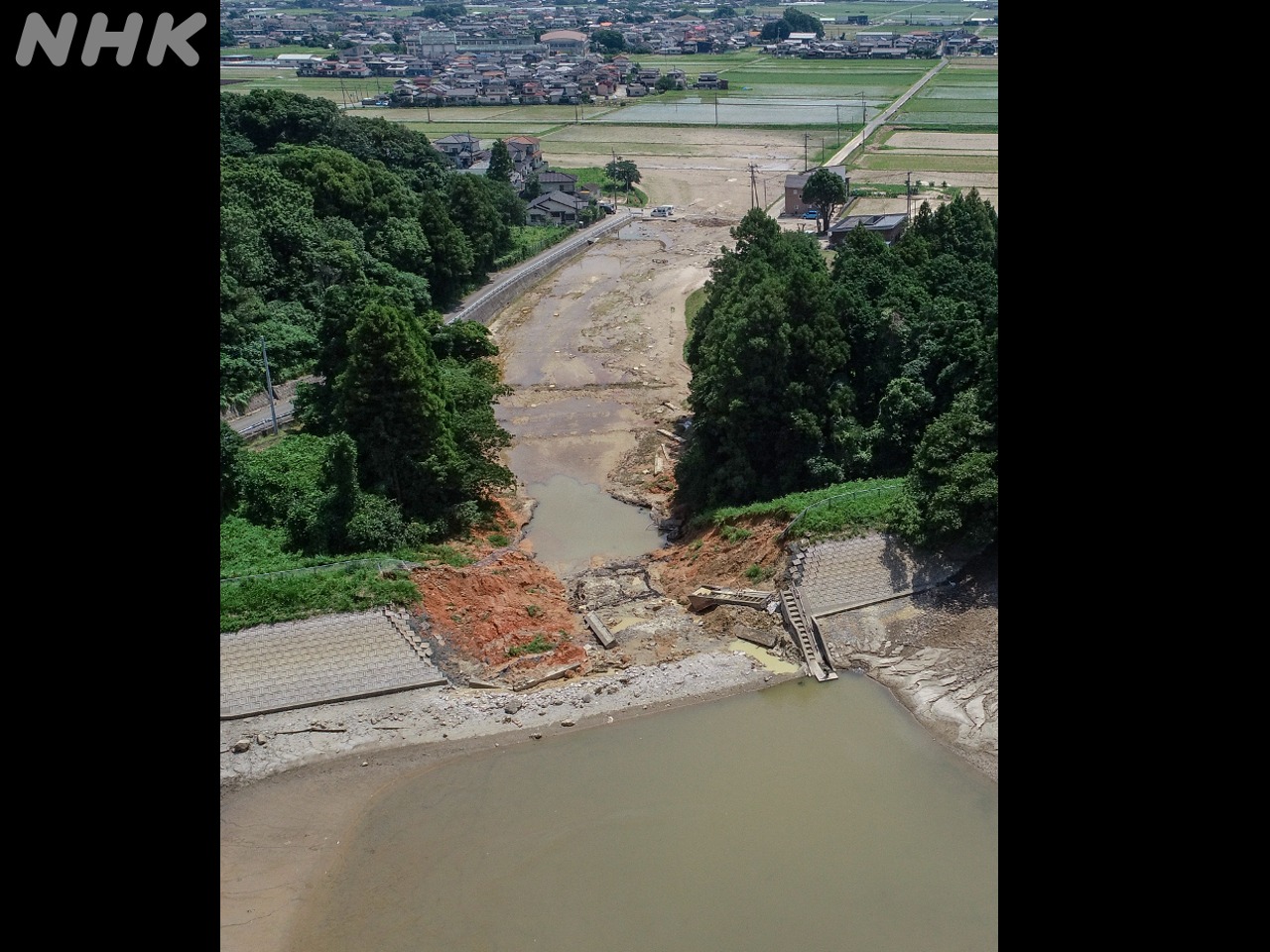

令和5年7月10日、福岡県に「大雨特別警報」が発表されました。この記録的な大雨から一夜明けた11日、筑紫野市にあるため池「堀切池」の近くに住む住民から「ため池が決壊している」と連絡がありました。

市の職員が確認したところ、ため池の斜面が崩れて決壊し、池の水の大半が流れ出していました。土砂の一部が河川や用水路に流れ込みましたが、住宅の浸水被害などはありませんでした。

堀切池を管理している筑紫野市によりますと、ふだんあまり利用されておらず、明治時代以前に作られたとみられますが、近隣住民も築造年数など詳しいことはわからないといいます。

5年前 ため池決壊で小学校や住宅が浸水

ため池決壊による被害は5年前にもありました。平成30年7月6日、記録的な大雨で福岡県には午後5時すぎに「大雨特別警報」が発表。

その発表の数時間前、降り続く大雨によって筑前町にある「中島池」というため池が決壊しました。その後の調査で築造されてから70年が経過したこのため池では、ため池を囲む斜面の土砂に水がしみ込んで決壊したとみられています。

中島池から下流におよそ700メートル離れた場所にある中牟田小学校では、決壊したため池から大量の水が押し寄せて、グラウンドや校舎の1階部分が浸水。子どもたちが安全に下校するため、保護者に学校に来てもらい引き渡していましたが、それも一時中断。校舎の3階に垂直避難を余儀なくされました。

学校ではため池決壊による被害を教訓として伝えるため、当時の浸水の高さがわかる看板を設置しました。

当時、小学校で校長を務めていた荒木賢治さんは水が押し寄せてくる当時の光景は忘れられないとし、ため池の災害リスクについて再認識したと話してくれました。

荒木賢治さん

「ため池が周辺にあるということは校区内なので知識としては知っていましたが、どこに何の池があるかという詳細は全く知りませんでした。 ため池には決壊の危険があると経験しましたので、今後は危機感を持っておくべきだと思います」

決壊すると住宅に被害が出るおそれ 県内にため池3500以上

中島池のように、決壊すると住宅や公共施設などに浸水被害が出るおそれがあるため池を、福岡県は「防災重点農業用ため池」として選定しています。その数は九州で最も多い3527に上ります。

このうち、令和12年までの10年間に少なくとも222のため池で工事を予定しています。

ただ、ことし3月末時点で終了したのは16のみ。

また、工事が必要かどうかの調査が終わったため池は全体の3割ほどにとどまり、今後、調査の結果次第ではさらに工事の対象が増える可能性があります。

冠水被害を経験 住民もため池工事を要請

そもそも「ため池」とは、降水量が少なく大きな川のない地域で農業用水を確保するため人工的に造成されたものです。その成り立ちから特定の地域に偏って存在しています。

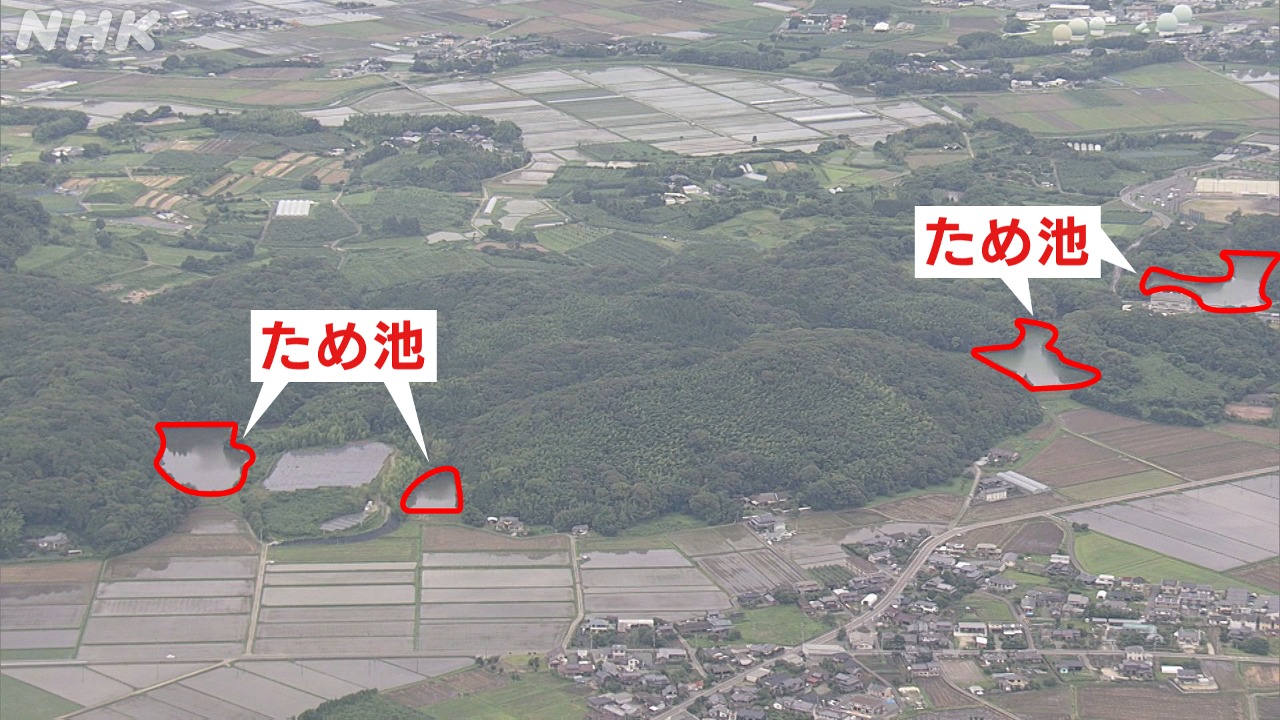

県内の自治体のうち、比較的多くのため池がある筑前町。町では河川が少ないことから江戸時代からため池が重宝されてきた歴史があり、決壊すると浸水被害が出るおそれがあるため池が町内に68あります。

ところが、そのほとんどでため池を囲む斜面の補強や底にたまった土砂を取り除く浚渫(しゅんせつ)などの工事は行われていません。

筑前町の安野地区では、5年前の西日本豪雨とその翌年の2年連続で冠水被害が出ました。大雨でため池の水位が上がったことで、本来ため池に流れ込むはずの水が周辺の地域にあふれたのです。

冠水被害の元となったため池は、長年の間にたまった土砂で底があがり浅くなってしまっていて、貯水量が減少。災害リスクが高まっていました。

冠水被害を受けて、地区の自治会長を務めていた税田芳典さんは、地区の住民から被害の状況を詳しく聞き取り、住民を代表して池の底の土を取り除く浚渫工事を町に求めてきました。

そして、最初の要請から3年がたち、町はようやく今年、工事を行う方針を決めて予算などの調整を進めています。

税田芳典さん

「このままのため池の状態だと、大きな雨が降ればやはりまた同じようにあふれるのではないかというのが一番の心配です。ため池の周辺に住む住民の理解を得られれば、町には工事を一挙にやっていただきたい」

なぜ対策が進まない?背景には自治体が抱える課題が

なぜ、対策が進まないのでしょうか。取材を進めると、背景にあるのは自治体の人員と予算の不足がわかりました。

対策が必要なため池が60以上ある筑前町ではため池を担当する職員は1人のみ。しかし、その業務は多岐にわたります。工事に必要な事前の調査や近隣住民への説明のほか、工事を請け負う業者の選定やため池ハザードマップを住民に配布する業務など、あらゆる手続きをすべて1人で行わなくてはいけないのです。

また、対策工事にかかる町の負担は、国の補助を受けたとしても1つのため池あたり少なくとも1500万円。町の予算規模ではすべてのため池の工事を短期間で実施するのは困難です。

筑前町 田頭喜久己町長

「住民の方々からも、早期の浚渫工事やため池改修をやってほしいという強い要望があります。ただ、その中で一番問題になるのは、やはり財源問題です。国の補助率をもっとあげていただけないかと思っている。うちの町にはため池の数が68箇所と多く、当然1、2年でできる工事では全くありません」

水位計や監視カメラを活用 早期避難を

対策工事が進まない中、町や住民はいち早く避難するための仕組み作りに取り組んでいます。

それが水位計や監視カメラをため池に設置して、大雨の際にため池の状態を遠隔で確認し、早期避難につなげようという仕組みです。

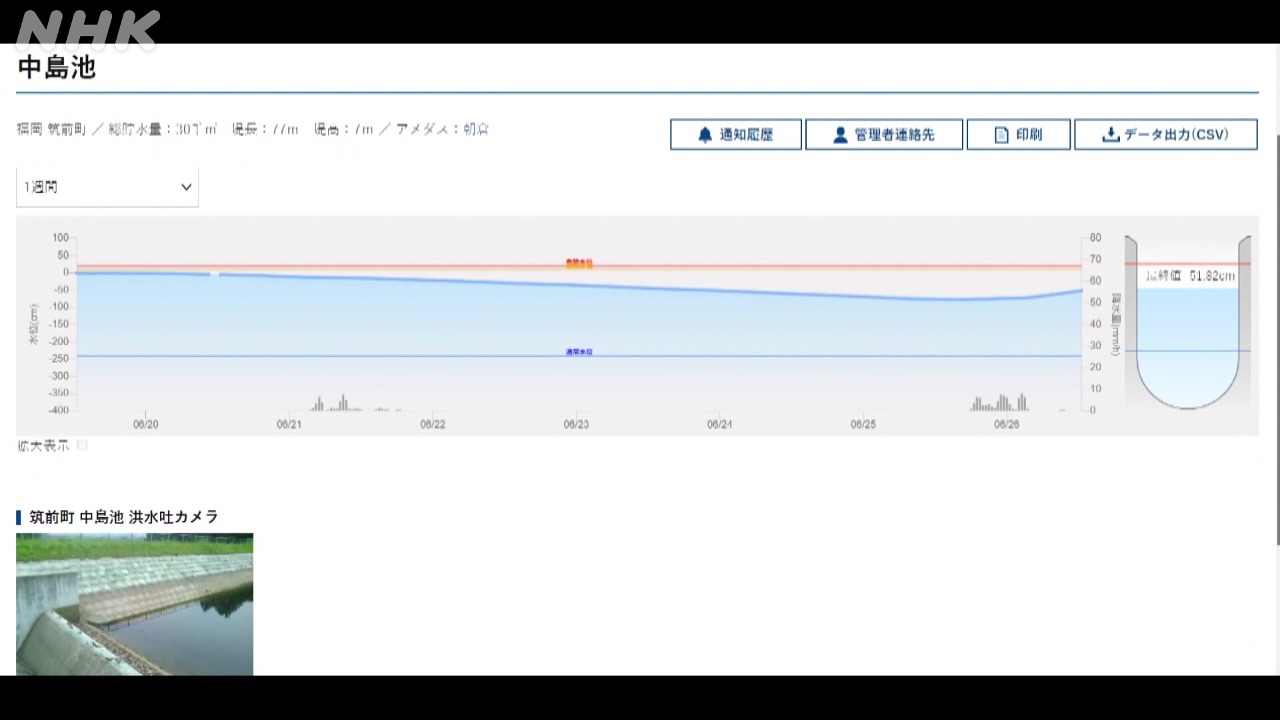

5年前に決壊した中島池に設置された監視カメラと水位計は水を利用する農家が年間3万円余りを出し合って維持・管理しています。

カメラの映像やため池の水位はため池の管理者が遠隔で専用のホームページで確認できます。

この地区では大雨が降ってため池が基準の水位を超えた場合、すぐに役場や近くの住民に連絡して早めの避難に結びつけたいとしています。

木村和彦さん

「何日も降り続ける大雨があれば、避難するのかそれなりの準備が必要なのかどうかなどを役場の方ともお互い連絡を取り合って、迅速な対応を進めていきたい」

取材後記

取材を通じて、ため池の災害リスクが盲点になっていると感じました。まずはため池がどこにあるのかを知り、その災害リスクを知ることが大切だと思いました。そこで役立つのが多くの自治体が作成している「ため池ハザードマップ」です。ハザードマップはため池が決壊した場合に、どこまで水が押し寄せるのかを示した「浸水想定区域」が地図に示されていて、自治体のホームページから見ることが出来ます。災害リスクの一つ一つを正しく認識し、できる対策を進めていくことが大切だと強く感じました。(NHK福岡放送局記者 宮本陸也)