問題のある一部の教員が引き起こすこと?

子どもが怒られ慣れていないから?

決して、そうではないといいます。

今回の「ザ・ライフ」で考えるのは、

大声で長時間叱責するといった

教員の行き過ぎた指導によって、

子どもが自ら命を絶つ“指導死”。

指導を受けた直後に、

命を絶ってしまうケースもあります。

私もひとりの保護者。

朝、ふだんと変わりなく送り出した子どもを

突然失う悲しみ、衝撃を考えると

言葉もありません。

そして、なぜこうしたことが起きるのか、

そして繰り返されるのか。

子どもを守るために、何が出来るのでしょうか。

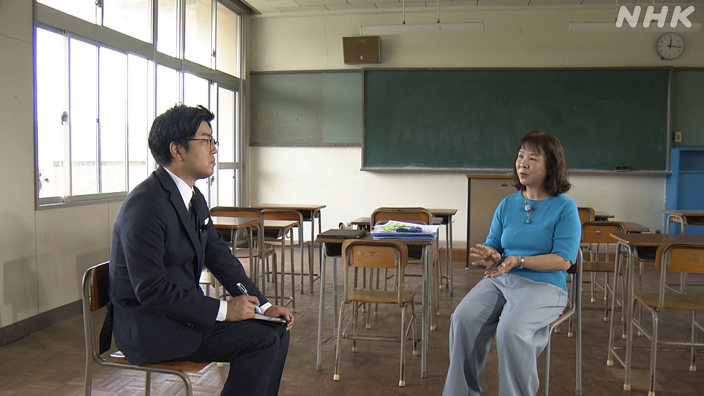

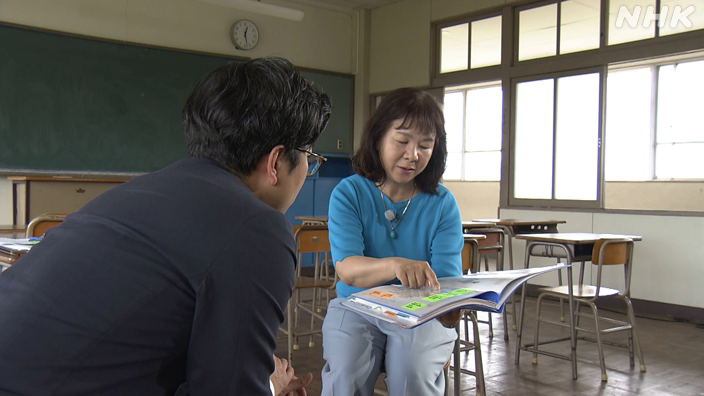

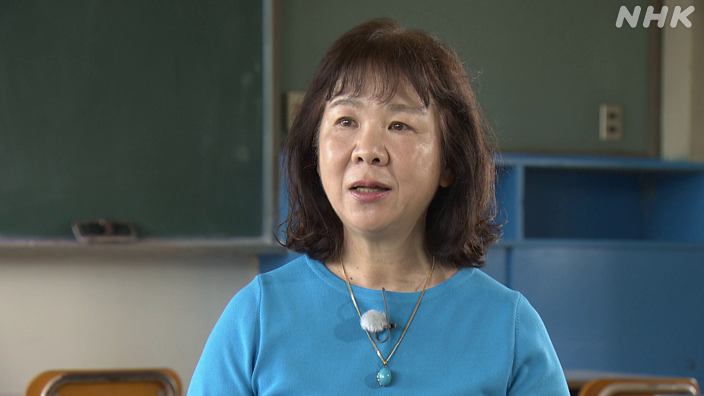

教育評論家の武田さち子さんに、話を聞きました。

武田さち子さん

「指導死が起きたあと調べると、たくさんの子どもたちが(指導死を引き起こした)教員の言動で傷ついて、転校したり、不登校になっていたりする。その段階で周りが、指導の問題、言動のあり方の問題に気がついていたら、指導死にまで至らなかったのではないか」

子どもが宿題を忘れた場合など教育の現場として、

“指導”はもちろん必要だという武田さん。

しかし、それが“不適切な指導”になっていたときでも、

教員同士で指摘しあえるような風土や余裕が、

学校現場にないことが課題だといいます。

「先生たちの心にある程度、余裕がないと不適切な指導はなくならない。ほかの先生とも交流できる環境を整えるべき」

番組では、かつて不適切な指導で

追い込まれてしまった男性にも取材。

子どもたちの心理状態についても考えます。

多様な子ども、多様な教員がいることで、

多くを学び、成長できるはずの教育現場。

子どもが苦しむことはあってはなりません。

今何が求められるのか、ぜひ一緒に考えてください。

番組詳細はこちら⇒ https://www.nhk.jp/p/ts/9RZY9ZG1Q1/episode/te/DJ483Y7RGZ/

ザ・ライフ

「調査報告 指導死 子どもの命を守るために」

7/21(金) 午後7:30~

NHK+でも配信します。