NHK青森コンテンツサイト

- トップページ

- 映像・カメラマン企画

- 三内丸山遺跡 発掘作業員の31年

三内丸山遺跡 発掘作業員の31年

佐々木 和(カメラマン)

佐々木 和(カメラマン)

2023年08月31日 (木)

三内丸山遺跡で土を掘り続けること31年。

“最古参”の発掘作業員の日々を見つめました。

三内丸山遺跡 今も続く発掘調査を支えるのは

世界文化遺産「北海道・北東北の縄文遺跡群」のひとつ、青森市の三内丸山遺跡。

大規模な発掘が31年前に始まり、縄文時代の集落の広がりを解き明かそうと今も調査を続けています。

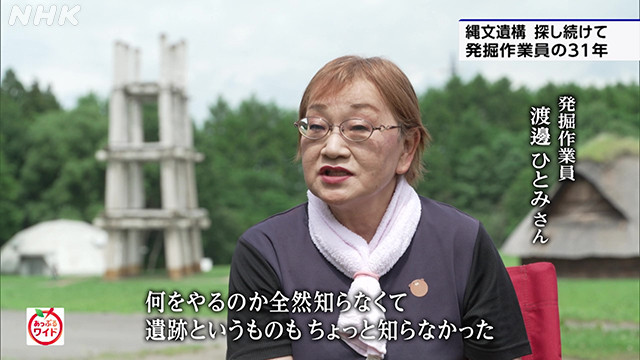

その調査に唯一初めから参加している発掘作業員、渡邊ひとみさんです。

渡邊さんは、遺跡近くに住む、いわゆる「普通の主婦」でした。

転機は31年前、自宅に届いた回覧板に、パート発掘作業員の募集チラシが挟まっていたことでした。

子育て中だった渡邊さんは、近所で土日休み、シフトの融通も利くという好条件にひかれて応募したといいます。

渡邊ひとみさん

「何をやるのかっていうのも全然知らなくて、遺跡というものもちょっと知らなかったんですが、『面白いよ』という話を聞いて、じゃあ私でもできるかなと。」

遺跡の調査とともに歩んだ31年

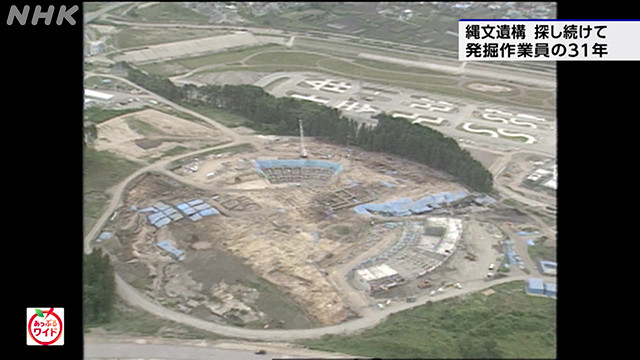

当時、三内丸山地区には、県営野球場など運動施設の建設が計画されていました。広大な予定地の埋蔵物を調べるため、多くの人手が必要とされたのです。

地元の主婦を中心に最大600人規模で行われた発掘調査。

渡邊さんもその一員として、手順を1から学びながら発掘に参加しました。

当時のニュース映像にその姿が残っています。

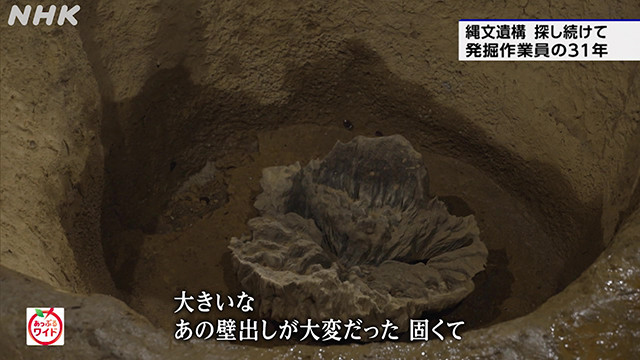

調査開始2年後、渡邊さんは三内丸山遺跡を象徴する遺構の発掘に携わります。巨大な建物の存在を示す6本の大きな柱穴。大型掘立柱建物跡です。

この遺構は縄文時代の測量や建築技術の高さを今に伝える重要な発見で、野球場計画の中止と遺跡の保存を決定づけました。

このうち1つの穴を掘り出した渡邊さん。当時はその重要性を知る余裕もないほど、大変な作業だったと振り返ります。

深い穴の中、底部から出土したのは縄文時代の貴重なクリの木柱。この木柱を踏むわけにいかず、足場はほとんどありません。

さらに掘り下げるほど地下水がしみ出し、クリの臭気も充満しました。

それでも、穴の形を掘り出し終えた達成感は、それまでの苦労を打ち消すものでした。

渡邊さんは宝探しのような日々に夢中になります。

掘れば掘るほど見つかる土器や遺構。板状土偶や穴の開けられたヒスイなど、貴重な遺物も掘り出しました。

気づけば31年、半生にわたって発掘作業に参加し続けたのです。

ことしも続く発掘調査

ことしの発掘調査は遺跡の南地区東側の林の中で行われています。取材中おもに調べていたのは5トレンチと名付けた区画の隅の部分でした。

画像の点線で囲った部分、周りに比べて土が黒っぽく見えます。

これは縄文時代できたくぼみに、縄文より後の時代の黒っぽい土が堆積した印です。

(2本の直線的な溝は、くぼみの断面を明らかにするために調査で掘ったもの)

この範囲では縄文土器の破片や細かな炭が出土し、土が焼けた跡も見つかりました。

住居跡にしては土の黒い模様が不明瞭ですが、木が根こそぎ倒れるなど自然現象でできたくぼみにしては遺物が多く、より詳細に調べようとしていました。

この日、渡邊さんに黒い模様のそばの地面を全体的に掘り下げる作業が任されました。土の模様をより深い位置で調べるためです。

土の色や固さにわずかな変化がないか、長年の経験で得た繊細な手の感触が頼りです。移植ベラを両手に、手早く、かつ慎重に地面を掘り下げます。

2日がかりで掘り下げた渡邊さん。

しかし、深い位置でも土の模様はまだらのまま。住居跡であれば分かるはずの「境界」は見いだせませんでした。

期待した結果が出るとは限らない、遺跡発掘の難しいところです。

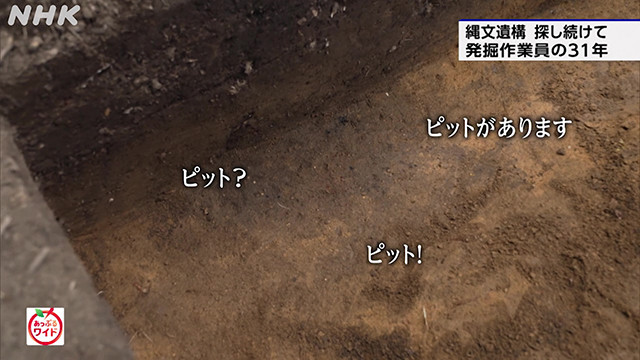

ところがその時、渡邊さんは掘り終えた区画の隅に、別の黒い土の模様を見つけました。

黒い土が円状に堆積している部分、「ピット」と呼ばれる細い柱穴の跡でした。久々の遺構の発見に渡邊さんも思わずピースサイン。

てれ笑いをする渡邊さんの表情はとてもうれしそうに見えました。

31年も発掘を続けられたわけ

作業が一段落し次の現場に向かう渡邊さんに、どうして31年も続けられたのか改めて聞いてみました。

語ってくれたのは、年をとっても雇い続けてくれたことへの感謝と、一緒に発掘作業する仲間たちの存在のありがたさでした。

冬、雪に閉ざされる青森ではどうしても夏にかけて発掘作業が続きます。

暑い中での作業は苦労もあるといいますが、一緒に分かち合える気の合う仲間がいたからこそ、ずっと楽しく続けられたのだといいます。

作業の合間の休憩時間では、たあいない話で盛り上がり、作業中も和やかな雰囲気が続く発掘現場は、取材していても本当に楽しそうに見えました。

渡邊ひとみさん

疲れたりはするけど、楽しいよ。遺跡のこういう仕事が好きなんだベねきっと。好きでねば続かないじゃない。

世界遺産・三内丸山遺跡の31年にわたる調査。

その最前線にあるのは地道で丹念な作業を続ける渡邊さんたち発掘作業員の姿でした。

調査現場のその後

遺跡の調査員を悩ませていた黒い土のまだら模様。

その後、縄文時代晩期の住居跡ではないかという見方が出てきました。

(画像:三人の作業員のいる部分が縄文時代晩期の住居跡の可能性。画像上のカギカッコ型の調査穴を2つ開けた黒い部分は平安時代の住居跡と見られる。)

三内丸山遺跡は縄文時代前期半ばから中期まで1700年続いた集落の遺跡ですが、後期以降の住居跡は見つかっておらず、三内丸山遺跡のその後の姿を示す貴重な史料になる可能性があります。今後より詳細な調査を続けるということです。

編集部

編集部

太田悠樹(カメラマン)

太田悠樹(カメラマン)

編集部

編集部

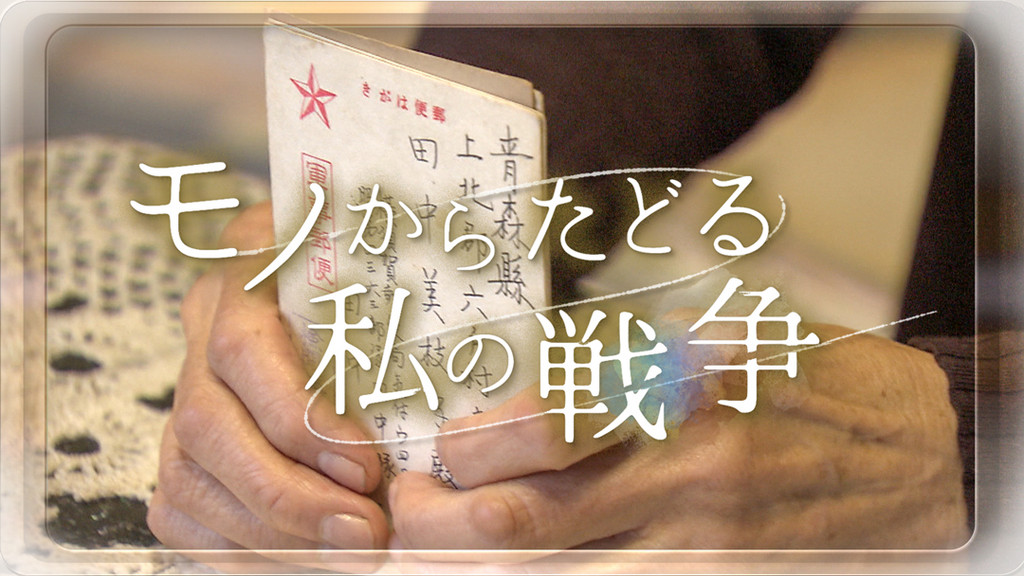

「モノからたどる私の戦争」編集部

「モノからたどる私の戦争」編集部

諸冨泰司朗(記者)

諸冨泰司朗(記者)

本橋 彩子(キャスター)

本橋 彩子(キャスター)

編集部

編集部