「コーダのことを知ってほしい」長岡聾学校 ある先生の思い

- 2022年06月07日

2022年のアカデミー賞、最も重要とされる作品賞に「コーダ あいのうた」が選ばれました。主人公は、耳の聞こえない両親と兄とともに暮らす少女。幼いときから社会と家族をつなぐ「通訳」の役割を担ってきた彼女が、自らの夢と家族の間で葛藤する姿を描いた作品です。CODA=Children Of Deaf Adults。耳の聞こえない両親のもとに生まれた耳の聞こえる子どもたち。そんな「コーダ」の当事者が、新潟県にもいます。

「なんで自分だけって思っていました。他の子たちは子どもらしく生活できているのに、なんで自分だけこんなことしないといけないんだろうって」

家庭と社会で彼女が1人で抱えてきた孤独とは。長岡聾学校で教員として働く彼女が、今だから伝えたいことを話してくれました。

(新潟放送局記者 本間祥生)

両親と社会をつなぐ「通訳」

京都市で1人娘として生まれた呉竹七恵さん(29)。両親はともに耳がほとんど聞こえない「難聴」でした。「コミュニケーションの障害」とも言われる聴覚障害。物心ついたときには両親と社会が円滑にコミュニケーションをとるための「通訳」のような存在だったといいます。自宅にかかってくる電話を取るのはいつも自分。学校の保護者面談にも必ず同席して仲介する。映画の主人公のように子どもでありながら「大人」としての振る舞いを求められることもありました。

映画を見て自分を見てるような気持ちになりました。外に出たときに他の人と親の間で通訳をするとか、レジの会計のときも自分が仲介するとか。自分が立ち合わないとレジで母親の後ろに長い列ができていることもよくありました。走って行って自分が謝って事情を説明して。なんで自分だけこんなことをしないといけないんだろうって思っていましたけど、それが当たり前だったから嫌というよりまわりと違うんだな、どうしようもないんだなって思っていました。

「私のことは誰が守ってくれるの?」

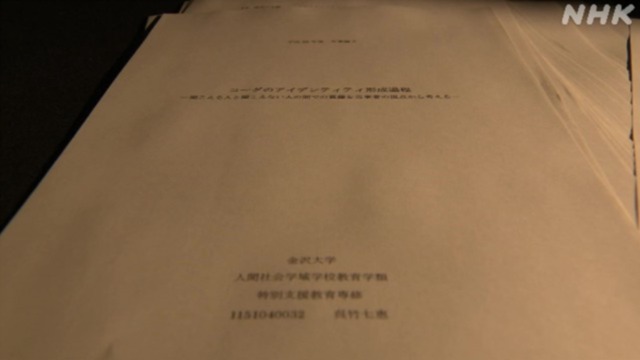

大学時代に呉竹さんが書いた論文。聴覚障害がある親を持つ子どもの葛藤がテーマで、小学校から高校までの記憶、そのころの心情が書き留められています。

(論文より引用)

「お母さんを守ってね。頼むよ七ちゃん」と言われるようになり、それが毎回プレッシャー。なんで子どもの私が親を守らないといけないの? じゃあ私のことは誰が守ってくれるの? 結局、自分の気持ちはだれにもわかってもらえない。

小学校に入ったばかりのときでした。

放課後自宅で友人と遊んでいて、家に誰かが訪ねてきたり、電話が鳴ったりするたびにその場を離れて対応していました。それがきっかけで仲間外れにされることもあったといいます。

(論文より引用)

子どもがやるのはおかしいと思われたのか、いつからか私だけ仲間外れにされることが多くなっていきました。

父はその集団のリーダー格の子の担任にも話をすると言い出したのですが、私は必死で父を止めました。聞こえる大人に父が負けてしまう気がしたからです。

「自分だけ聞こえる」気づかれない孤独

「聞こえる」ことが当たり前の社会と「聞こえない」両親の間で、子どもながらに1人で戦っていた呉竹さん。家族のなかで自分だけが「耳が聞こえる」ということも大きなストレスになっていました。

家の中で自分しか聞こえない、自分だけが聞こえてしまうと思ったことはあります。もし自分が聞こえなかったら、電話の音も聞こえないから誰も取らなくてよかったよなとか、鳴りっぱなしのアラームも鳴ってるよって言わなきゃいけないとか、いろんな音が聞こえてしまうことが嫌で。なんで自分だけ聞こえちゃうんだろうって。

まだ小学1年生なのに、このストレスが現実になって呉竹さんを襲いました。

(論文より引用)

ある日、音楽の先生が弾くオルガンの音だけが聞こえなくなりました。焦って「私が聞こえなくなっちゃだめだ」と思ったので、誰にも言いませんでした。心因性難聴だと診断されました。

耳の症状はやがて治りましたが、自分だけが「聞こえる」ことへの悩みは続きました。

中学生の時です。友人と一緒に吹奏楽部に入った呉竹さんでしたが、晴れ舞台であるコンクールに親を呼ぶことには抵抗があったといいます。

音楽をすることへの罪悪感があり、吹奏楽部に入ったことを伝えるのに時間がかかりました。コンクールには一度来てくれましたが、「どうせ両親が来ても聞こえないし、良い思いをしないだろうな」と思っていました。

当時の呉竹さんがぶつかった「自分は音楽をしてもいいのか」という葛藤。

大好きな歌とそれを聞くことができない家族との間で揺れ動いた映画の主人公を見て、当時の自分とかぶるように感じたといいます。

その後も高校卒業まで家族と社会の「通訳」としての役割は続きましたが、呉竹さんの誰にも言えない孤独や苦しみに気づいてくれる大人は少なかったといいます。

親戚の人とか近所の人とか小学校のあまり関わりのない先生に「頑張ってるね」って言われると「頑張ってるね」って言うんだったら何かしてよって思っていました。大学生まで自分しかそういう人がいないと思い込んでいて、プライベートなことだと思って相談もできませんでした。誰かに「わかってるよ」って思っていてほしかったし、苦しいことを話せる場があったらよかったなって思います。

ろう学校の先生に 「今、子どもたちに伝えたい」

現在は長岡市のろう学校「長岡聾学校」で担任として小学4年生のクラスを受け持っている呉竹さん。コーダがこうして注目を浴びることについてどう感じているのかを聞いてみました。

映画で話題になったことで「コーダ」という存在が多くの人に知られたことがありがたいと感じます。外からは分かりづらいけど、そういう家族もいるんだと知ってほしいと思います。コーダの人も映画を見て「自分だけじゃない」と感じ、救われるはずです。

映画の中で主人公は「家族」と「自分の夢」の選択を迫られます。呉竹さんは、聴覚障害のある人たちが自立した存在として受け入れられる社会になることが、コーダの支援につながるのではないかと言います。

「聞こえる人の気持ちも、聞こえない人の気持ちも分かるからこそ、ろう学校の子どもに寄り添えることがあると思う」。呉竹さんはコーダとしての経験があるからこそ、子どもたちに伝えたいことがあるといいます。

聞こえないということで自信を失わないでほしいと思っています。聴覚に障害がある人が力を発揮できる社会こそ大切です。ぶつかることはあったけれど、私の両親も立派に自分を社会に送り届けてくれました。ここで学ぶ子たちに自分の経験を話して、もし自分の子どもが夢を持つようになったら、背中を押してあげてほしいと伝えたいです。

取材を終えて

呉竹さんと出会ったのは1年ほど前に「ヤングケアラー」の取材を始めたときでした。恥ずかしながらそれまで「コーダ」という言葉を知らなかった私ですが、呉竹さんにご紹介いただいた本などで勉強するうちに多くのコーダが似た経験で悩んでいるのだと知りました。この記事に書いてあることは、決して特殊なケースではありません。そしてさらに共通するのが「耳が聞こえない人たちの世界」で生きていくか、「耳が聞こえる人たちの世界」で生きていくかに迷う人が多いということです。それだけそのふたつの世界の分断が大きいのだと感じます。

1994年に設立されたコーダの当事者団体「JーCODA」の会員数は現在全国で約50人。まだまだ、幼いコーダが「自分はコーダで、悩んでいるのは自分だけではない」と気づくには難しい現状があります。

呉竹さんの言う「障害がある人やその家族が社会の中で自立できる世界」。コーダも含めて、まずはこうした子どもたちがいることを知り、「もしかしたらあの子も悩んでいるかもしれない」と気づく人が増えることが、そうした世界への第一歩なのだと感じました。