ファッションの中心地で行われた“直して着続ける”イベントとは?

渋谷から原宿に抜ける明治通りとその裏を通る路地「キャットストリート」。数多くのアパレルショップが立ち並ぶ“ファッションの中心地”です。5月、ここで複数のアウトドアブランドによる、あるイベントが行われていました。その名も「DO REPAIRS」。“REPAIR=直す”ことをテーマにしたイベントです。服を売って稼いでいるはずのブランドがなぜ服を“直して着続ける”ことを発信しているのか。どんな人たちがどんな思いで参加しているのか。取材しました。

(クローズアップ現代 取材班)

“直して着続ける”ことを発信するイベントとは?

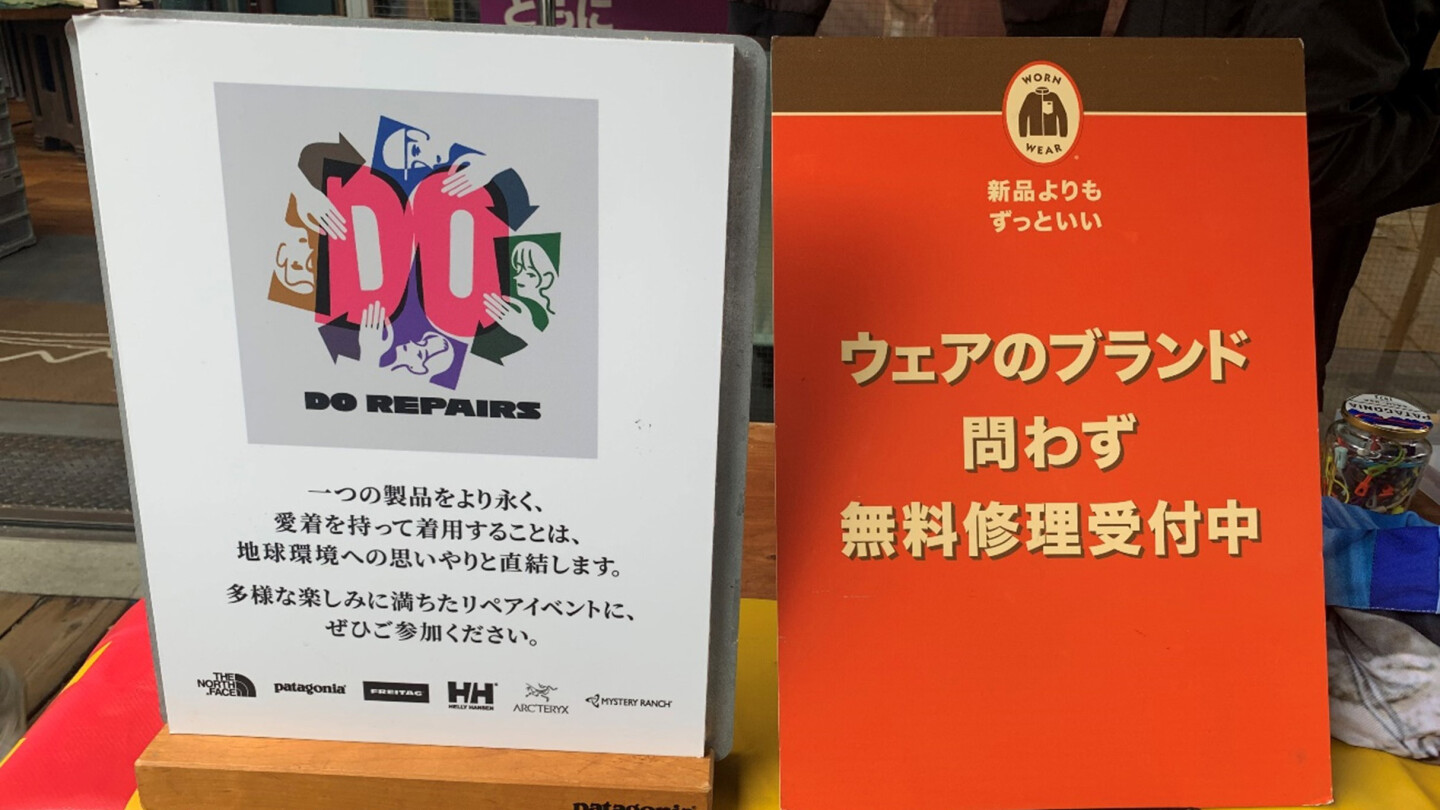

5月19日(金)から21日(日)の3日間、明治通りとその裏を通る路地キャットストリートで行われた“直して着続ける”ことをテーマにしたイベント「DO REPAIRS」。この地域に店舗を構える6つのアウトドアブランドによって開催されました。

イベント期間中の3日間は、普段、参加ブランドの修理部門などで働いている職人たちが、服のブランドを問わず、持ち込んだ服を無料で修理してくれるといいます。

イベントに足を運ぶと、店舗の軒先に設置されたテントに、早速服を持ち込んでいる人がいました。

「どの箇所のリペアでしょうか?」

「ひもを通す部分の布が取れてしまって・・・」

「それでしたら、この部分を付け直しますね。30分くらいで修理できますね」

男性が持ち込んだのは、薄手のフリース。ウエスト部分を調節するひもを通す部分の布が剥がれてしまったため、今回、修理に持ち込んだと言います。

-

服を持ち込んだ男性

-

10年以上前に父親がハワイで買ってくれたもので、ずっと着続けてきました。これからも長く着続けたいなと思って、今回、SNSで修理してくれると知って来ました。直せるということなんで、よかったです。

店舗の軒先では、職人たちが次々と持ち込まれる服をミシンなどを使って修理していました。プロの補修技術を見たいと歩みを止める人もいました。

行われていたのはミシンを使った服の修理だけではありません。

別の店舗で行われていたのは、「Tシャツの染め直し体験」。着古した白いTシャツを、昔ながらの“藍染め”の技法で染め上げることで、再び着用できるように蘇らせようというのです。

別の場所では、穴の空いた靴下を手縫いで補修できる方法を学ぶワークショップも開かれていました。

――なぜ靴下の修理の仕方を習いたいと思ったんですか?

-

ワークショップに参加した女性

-

初めて登山に行ったときから履いている靴下で、色合いもすごく気に入っているので、穴を塞いでこれからもずっと大事に履きたいと思っているんです。今回、繕い方を教えてくれると聞いて、是非参加したいなと思ってきました。

服だけでなく、バッグの修理も無料で行われていました。

こちらのカナダ出身の女性は修理に持ち込んだバッグを10年以上使い続けているそうです。

さらに、バッグの中を見せてもらうと、マイボトルだけでなく水道や日用品の修理に使う部品などが入っていました。

「カナダでは日々の暮らしの中で、大切なものは修理して使い、資源を無駄にしないという環境に対する意識が高いです。日本でも“直して使い続ける”文化が広がるのはとてもいいことだと思います」と語ってくれました。

他にも、補修布を使った修理をするブースや、衣類のメンテナンス方法をアドバイスするブースなど、さまざまなかたちで、“直して着続ける”ことの価値が発信されていました。

なぜ“直して着続ける”? 参加者の思いは?

参加者は、なぜ“直して着続ける”ことをテーマにしたこのイベントに足を運んだのでしょうか。話を聞くと、愛用の服を着続けることの「かっこよさ」や、大量生産・大量消費への違和感などが理由にあがりました。

――どうして今回服を修理しにきたんですか?

-

夫

-

お気に入りの服に穴が空いてしまって。後、妻は繕い物が好きなので、プロがどうやって修理されるのかを是非見学したいということもあってきました。

――別の色で直しておられますが、目立つのは気にならないですか?

-

夫

-

今回、職人さんのおすすめもあってこの色にしたんですが、一点ものという感じになって、気に入っています。直して着ることがかっこ悪いとは思わないですね。逆にかっこいいと思います。

――奥様も、繕い物などして“直して着続けること”が好きなんですか?

-

妻

-

はい。気に入ったものを直して長く使い続けることがかっこいいと思います。ファストファッションが山のように捨てられているニュース映像を見ますが、ああいうのは嫌だなと思います。

10代の若者も、Tシャツの染め直しに参加していました。普段から気候変動の問題について、活動しているといいます。

――今回どうしてこのイベントに参加されたんですか?

-

10代の男性

-

昔から着ていたお気に入りのTシャツなんですけど、汚れてきて・・・でも着続けたいなと思って、今回染め直すことができると聞いて来ました。僕自身、気候変動に対してアクションするムーブメントで活動しています。今の大量生産・大量消費・大量廃棄のプロセスには問題があり、ひとりの力は小さいですが、まずはできることからと思って。

社会の3.5%が変わると大変動が起きると聞いたので、その3.5%に働きかけられるようにアプローチしていきたいなって。日本だと、気候変動に対するアクションに対しては必ずしも反応はよくないですが、まずは楽しんでやれることを発信していけたらなと思っています。

なぜアパレルブランドが“直して着続ける”ことを発信?

たしかに参加している人の多くは、“直して着続ける”ことに賛同する人たちでした。

では、服を売って稼いでいるはずのブランドが、なぜ服を“直して着続ける”ことを発信しているのか。最後に、イベントを企画したブランドの担当者に話を聞きました。

――どのような経緯でこのイベントが始まったんでしょうか?

-

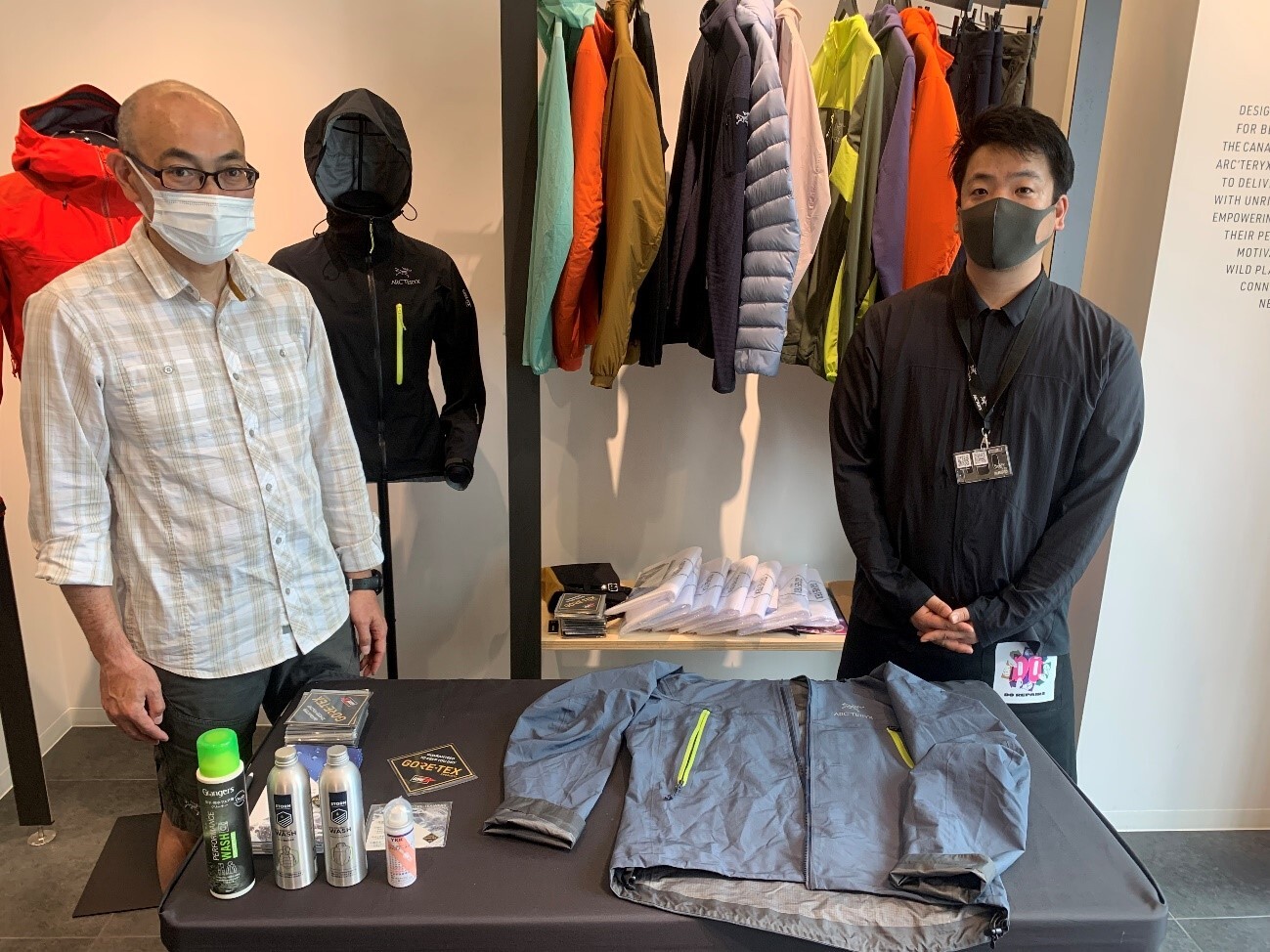

平田健夫さん

-

最初は、私と同じブランドで働くスタッフのアイデアで始まりました。元々、私たちのブランドはリペアにも力を入れているんですが、何か社会的に意義があることをしたいねと、企業の枠を超えたイベントにするために、元々修理サービスを行っているアウトドアブランドに声をかけました。去年の10月に小規模なイベントとして始めたんですが、参加者の人たちにも大変好評で、今回、他のブランドにも声をかけて「DO REPAIRS」という名前のイベントになりました。

――服を売っているブランドが「服を買ってください」ではなくて、「直して着続ける」ことを発信するのって、なかなか勇気のいることだと思うんですが・・・?

-

平田健夫さん

-

今の大量に作って大量に廃棄するというような一方通行のモデルは、もう地球環境的にもビジネス的にも成り立たないし、もしかしたら今のやり方そのものがおかしいんじゃないかって思うんですよね。

お客様のマインドセットも変わってきています。企業としてもリペアなどのアフターサービスにきちんと取り組んで、長く使えるものを作っていくようなブランドが選ばれるようになるのかなと思っています。

もちろん慈善事業だけでは成り立ちませんが、愛着を持って着続けたくなる服を作って、リユースやリペアのサービスも展開しながら、トータルとして循環型のビジネスモデルを作ることが大切になっていくのかなと思います。

――お客さんの価値観が変わっていっているのは実際に感じていますか?

-

平田健夫さん

-

気に入ったものを長く使い続けたいというお客様が増えている気がします。特に若い人の意識が変わってきていると感じますね。ものを選ぶ際の基準にしても、安ければいいというよりも、長く使い続けたい、服が作られた背景まできちんと知って買いたいという若い人が増えていると感じます。

――今後、“直して着続ける”ことをどのように発信していきますか?

-

平田健夫さん

-

今回、一緒にイベントを行ったブランドはリペアなどにも力をいれているブランドですが、必ずしも全てのブランドがそうではありません。販売した後に各ブランドが責任を持ってメンテナンスや修理することを発信して、1着の製品を長く着ること、愛着を持ってもらえるようになればいいですね。

そして、“直して着続ける”ことや、サーキュラーファッションとか循環型ファッションと言われている価値観を、世界から注目されるトレンドの発信地とされている渋谷・原宿から発信していけたらと考えています。