小さく生まれた赤ちゃんの成長を支えたい

- 2023年04月18日

「小さく生まれた赤ちゃんの成長記録は母子手帳には記入できないことがほとんどで、健診のたびに悲しくなります」

「早産児ベビーのお母さんが不安になったり迷ったりした時に、頼れる手帳があるといいです!」

愛媛県内の低出生体重児のお母さんたちから寄せられた言葉です。

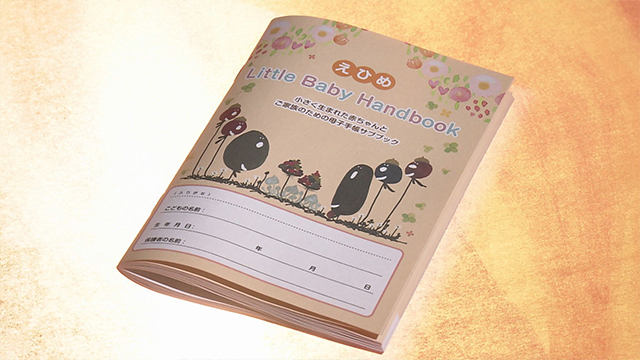

こうした思いに答えたいと、県はことし「えひめリトルベビーハンドブック」を作り、3月から県内の市町やNICU(新生児集中治療室)にて配布を始めました。

母子手帳と合わせて使うこの手帳。

小さく生まれた赤ちゃんと家族に寄り添った、たくさんの思いが込められていました。

(NHK松山放送局 中村奈桜子)

我が子の記録が残せない・・・

妊娠した際に、自治体から交付される母子健康手帳、通称「母子手帳」。

妊娠、出産、それに育児期間を通じた母親と子どもの健康状態や日々の成長、健診や予防接種の記録が残せます。

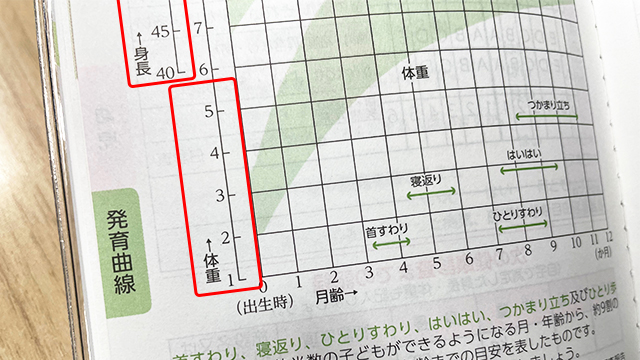

この一般的な母子手帳は、赤ちゃんが十分に成熟して生まれることが前提にされていることもあり、例えば、発育曲線を記録するページでは、グラフの目盛りが体重は1kg、身長は40cmから設けられています。

「書こうと思ったら目盛りがない」

体重1kg、身長40cm未満で生まれてきた赤ちゃんに対しては、体重・身長を記入する場所がありません。

子供の発達に関する質問項目にも「いいえ」と答えるしかなく、我が子の成長が基準に追いついていないのではと母親が負い目を感じることも少なくないのです。

リトルベビーハンドブック 小さく生まれた赤ちゃんと家族のための手帳

こうした小さく産まれた赤ちゃんの成長記録が残せる「リトルベビーハンドブック」とよばれる手帳が、いま全国で広がりを見せていて、ことし4月の段階で37道府県で運用されることになっています。

リトルベビーハンドブックには、

・発育曲線を記録するページでは、体重が0Kgから目盛りが設けられている

・子どもの発達は『産後〇か月 ○○ができるようになりましたか?-「はい」「いいえ」』で答えるのではなく、できるようになった日付を書く

といった工夫が施され、それぞれの子どもの発達や成長に合わせて記録ができるうえ、お母さんたちの不安を和らげる効果も期待されています。

愛媛県内でも導入に向けた強い要望があり、県が昨年から作成を開始。

そしてこのたび「えひめリトルベビーハンドブック」が完成しました。

ことし3月から県内のNICUを有する医療機関や市町で配布が開始され、母子手帳と一緒に使うものとなっています。

リトルベビーハンドブックを求めてきた母親たちの思い

「えひめリトルベビーハンドブック」の誕生を心待ちにしていた、濱田真美子さん。

濱田さん自身も10年前、双子の娘を早産で出産しました。

「出産後、保育器の中にいたのはチューブにつながれた娘たち。想像していた赤ちゃんの姿と全く異なり、『小さく産んでごめんね』と何度も泣きながら自分を責めました」

低出生体重児を出産した母親たちが落ち込むことは少なくありません。

赤ちゃんが小さく生まれた場合、肺の機能が未熟なため、気管にチューブを入れて肺胞を広げたり、人工呼吸器で赤ちゃんの呼吸をサポートしたりします。

そうした治療を受ける赤ちゃんの姿を見て、「我が子は本当に大きくなるのだろうか」「生きていてくれるだけでいい」と不安を抱え続けることも多いのです。

濱田さんは同じような思いを持つ家族とつながりを築きたいと考え、3年前にサークルを立ち上げました。

小さい赤ちゃんを育てた経験を持つ家族同士が思いを共有しあう座談会や写真展などを開催すると同時に、リトルベビーハンドブックの作成を県に求め、内容の面でも様々な提案をしてきました。

「お話会などで集めたママたちの声を伝え、県の担当者や関係者の方に伝えてきました。赤ちゃんが小さく生まれたときは、きっとお母さんはどん底の中にいると思います。現実と向き合うのも難しい状況かもしれません。そんなお母さんやご家族の心にリトルベビーハンドブックを通して少しでもあたたかな光が差し込んでほしい、「一人で抱え込まなくてもいいんだよ」と伝えたいと思い、何度も検討しながら作成しました」

愛媛ならではの思いも

県の健康増進課では、他の自治体の先行事例を参考にしつつ、濱田さんたち当事者の要望を取り入れ、助産師・保健師などの専門家とも何度も検討を重ねながら、約1年かけて「えひめリトルベビーハンドブック」を完成させました。

特に力を入れたのは、不安を抱えた母親たちの心の支えになるような工夫です。

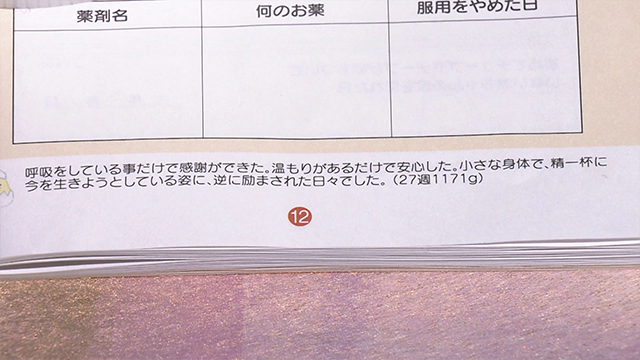

各ページの下に、先輩ママや医療従事者などから寄せられたメッセージを掲載したのです。

佐川啓子さん

「決して一人ではないんだよと、このハンドブックを手にするお母さん方に届けばいいかな」

さらに、Q&A形式で小さく生まれた赤ちゃんが発症しやすい病気や発達の特徴、困ったときの相談先を掲載したほか、母親たちの身体も大切にしてほしいと、産後ケアの記録欄も設けました。

白石美沙希さん

「出産直後はお母さんにとって心身ともに負担が大きい時期。一緒に悩んだりお子さんの成長のことを考えてくれる存在が周りにいるんだよ、と知ってもらうきっかけになれたら」

家庭と行政の 「かけはし」 にも…

「えひめリトルベビーハンドブック」を始め、各地でアドバイザーを務めてきた国際母子手帳委員会の板東あけみ事務局長は、ハンドブック制作の作業に当事者と行政が一緒に取り組むことで、「相互理解に基づくネットワーク」も同時に作られているといいます。

国際母子手帳委員会 板東あけみ事務局長

「リトルベビーハンドブックを作成する過程で、母親たち当事者と県の担当者らが意見を交わすことでお互いへの理解が深まり、行政による社会支援がより切れ目のないものになっていきます。

加えて、NICUに入院していた時の記録が残り、かかりつけ医以外の医師に診せる際も経過を伝えることができるうえ、退院後も産後ケアや乳児検診に活用できるなど、医療機関や地域保健機関がリトルベビーハンドブックに書かれている情報を共有することができます。

小さく生まれた赤ちゃんのご家族が、早い段階から社会の支援につながることができると期待しています」

取材を終えて

3年前リトルベビーハンドブックの存在を知り、取材を続けてきました。

この取材をきっかけに母が残してくれた自分の母子手帳を見なおしてみると、「食欲がなさそうだ」「あざが気がかり」「体重が増えない」というような不安があちこちに書かれていました。中には、「親の努力不足かもしれない」という言葉もあり、こんなにも悩みながら私を育ててくれたのだと胸が熱くなりました。

お母さんたちの優しい思いがぎゅっと詰まったリトルベビーハンドブック。将来、お子さんの宝物にもなりうると思います。

多くのご家族に届いてほしいです。