チャットGPTどう使う?

- 2023年05月26日

AIに質問や相談をすると人と会話しているかのように自然な文章で答えてくれるチャットGPT。

愛媛の学校で授業で使っているところがあるという情報をキャッチしました。

いったい、どんな風に?早速現場を訪ねてみました。

(松山放送局 荒川真帆)

訪問したのは、愛媛大学教育学部附属中学校です。

この日は3年生のクラスで、水溶液の性質を学ぶ授業が行われていました。

熱心に実験に取り組む生徒たち。すると終盤、先生はこんな風に呼びかけました。

「では今から『ふり返り』に入っていきます。 質問してくれたらAIが返しますので、ぜひ試してください」

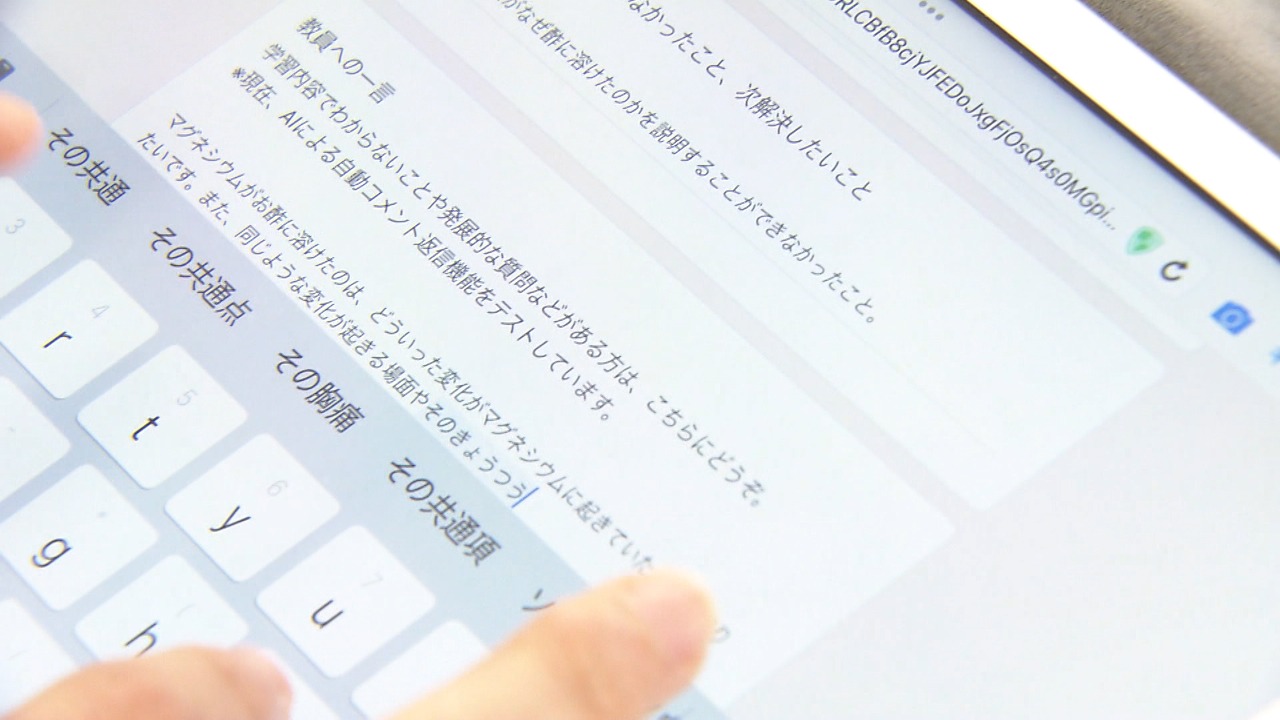

生徒たちが取り出したのは、タブレット端末です。

授業で学んだ「成果」や実験でうまくいかなかったこと。

さらに、疑問などを添えた「教員への一言」をそれぞれ専用のフォームに打ち込んでいました。授業の「振り返り」と呼ばれ、必ず行っているそうです。

驚いたのはその直後。

生徒が記入を終えてデータを送信した、そのわずか数十秒後、タブレット上の「教師からのコメント」欄には、もう文章が表示されていました。

例えば、こんな具合です。

「マグネシウムがお酢に溶けたのはどういった変化が起きていたのか」と質問を書いていた生徒には…

「マグネシウムがお酢に溶けると、マグネシウムが酸化され、水素ガスが発生します。この反応は『酸化還元反応』と呼ばれます」

「実験がうまくいかず、今後改善したい」と反省を述べた生徒には…

「実験の改善を考えているという姿勢、素晴らしいです。このようなチャレンジ精神を持っていることは理科学習で大切なことです。引き続き頑張ってください!」

実はこれらのコメント、先生が高速で打ち返した…わけではなく、チャットGPTが返したものです。

チャットGPTにはあらかじめ、生徒の記入にコメントを作成するよう指示。

「150字以内」で、「分かりやすく」、「肯定的な」文章になるよう条件もつけていました。

一見するとたしかに先生からの打ち返しと遜色ないように見えますが、「AIに返答される」のはどんな気持ちなんでしょうか。生徒に話を聞いてみると…

AIが本当にちゃんと答えてくれるのかなという疑いがありましたが自分が聞きたかったことに対して返答をちゃんとしてくれたので驚きました

授業内容をしっかりと分析できていて『すごい』と、人と同じような感じでAIがコメントしてくれたので素直にうれしいなと思いました

先生は、すごく忙しかった

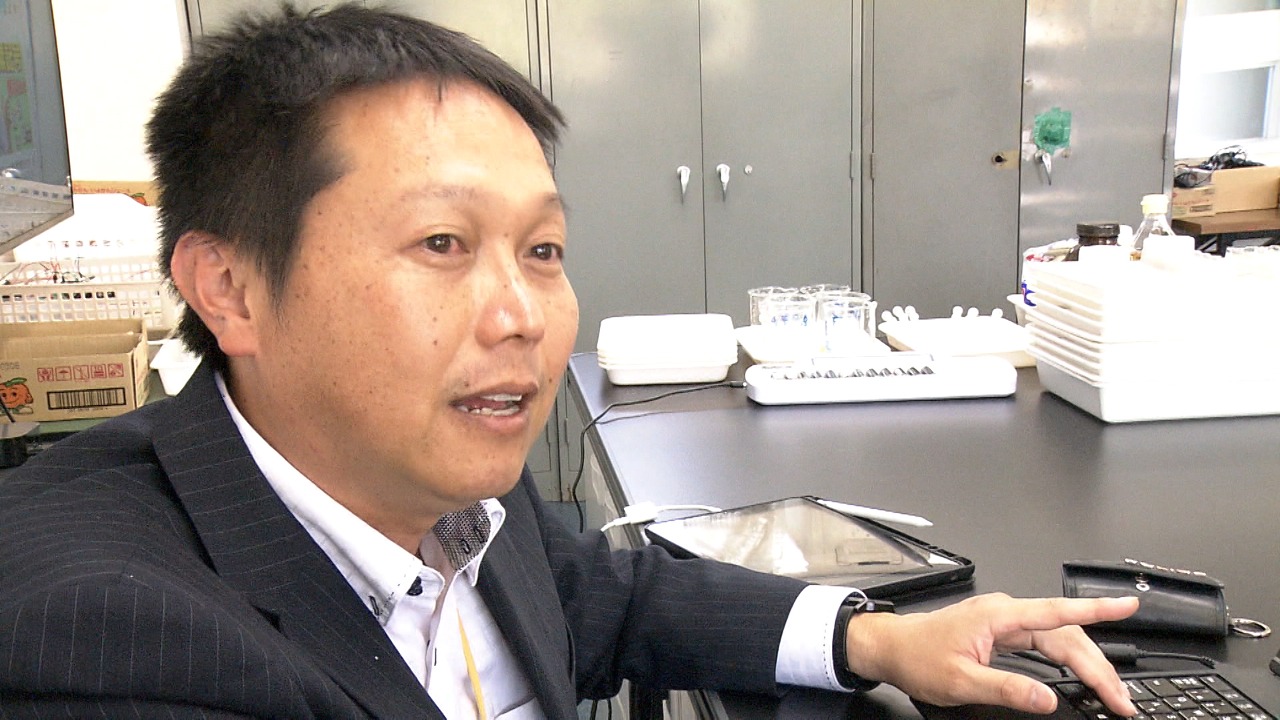

この活用方法を考えたのは理科を担当する真木大輔先生です。

どうしてやろうと思ったのか理由を聞いて見ると、先生は「忙しさ」を口にしました。

生徒が書いた「振り返り」の膨大な量のコメントに対して、従来は十分向き合う時間がとれていないのが実情だったそうです。しかし、チャットGPTを取り入れると、業務の効率化が進み、活動が改善したと話しました。

真木先生

「今までだったら、クラスの全員に一文書くだけでもかなり時間がかかっていました。生徒の記入に赤線を引いたり、紙にハンコを押したりして返すだけで精一杯だったんです。でも、チャットGPTを使ってみると、瞬時に4文、5文で返すことができ、時間短縮にもなりました。生徒の方は、教員に聞く質問のハードルが下がってきた感じがしますね」

でも、ダブルチェックは必要

「世界中の先生のなかで一番忙しい」とも指摘される日本。

こなす業務は多岐にわたり、「教員の働き方改革」は喫緊の課題になっていますが、AIの使い方によってはずいぶん先生たちの助けになりそうです。

そんな風に納得していた矢先、休み時間には、再びパソコンを開く真木先生の姿がありました。

向き合っていたのは、チャットGPTが作成したコメントです。

間違いが含まれていないかどうか。さらに、生徒の疑問や学びの段階に応じた答えになっているのかどうか。その確認をしていました。

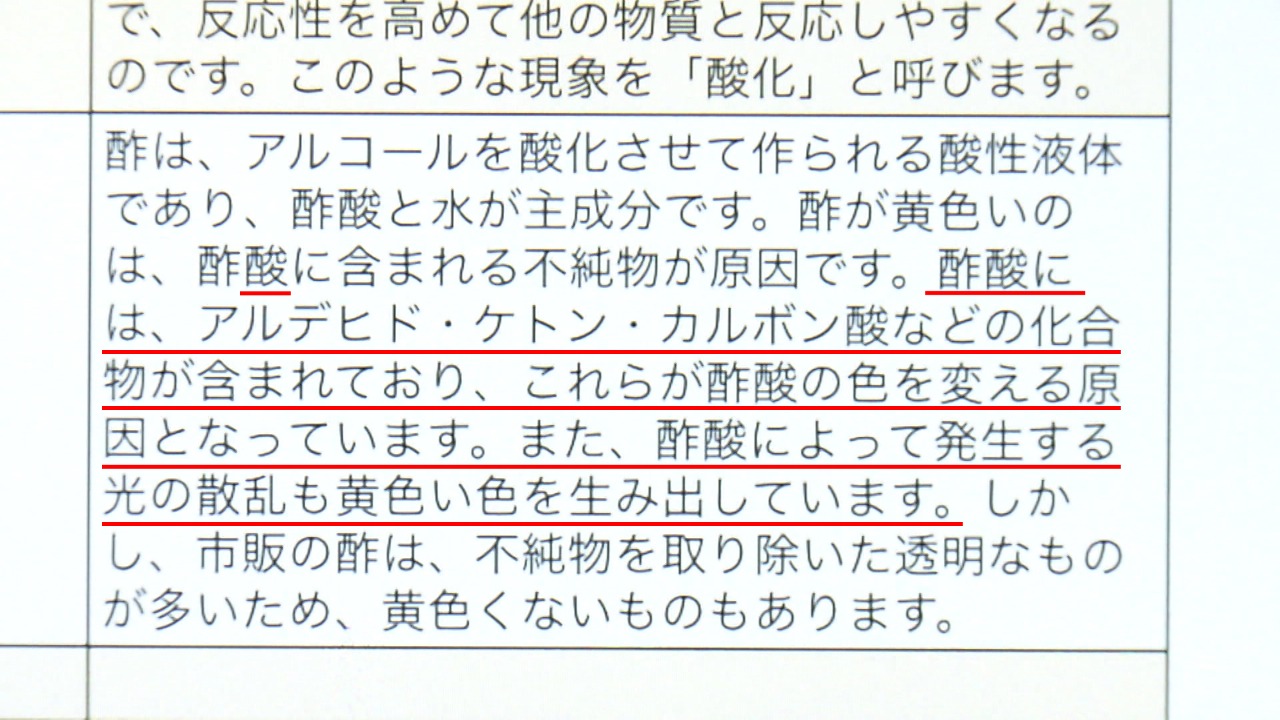

例えば、「なぜ酢は黄色なのか」という疑問へのコメントを見ていると…。

記述内容に誤りがあるか所を見つけました。

誤りの部分は削除し、正しく、わかりやすい内容に修正していました。

一方、元素記号の覚え方をアドバイスしていたコメントには、先生が「語呂合わせ」で覚える方法を追加していました。

真木先生

「覚えやすさも人によって違います。中学生にはどんな方法が良いかを考えたら、AIがアドバイスしている内容よりも語呂合わせの方が覚えやすいと判断しました」

修正した内容は、後日改めて生徒に伝えています。

生徒にも、事前に「AIは間違うこともある」と伝えているそうです。

回答をチェックする手間はありますが、それでも従来より教員の負担は少なく、充実した内容を生徒に届けられるようになったといいます。

AIはあくまで補助的な道具。子どもと向き合う教員自身が考え、判断しながら使うことが重要だと、真木先生は強調していました。

真木先生

「AIは生徒が求めている答えとは違う答えを返すこともあります。そういう場合は私が生徒がどんな答えを欲しいのかを想像して回答を修正しています。『AIの回答が全てではない』ということは思っています」

ほかの使い方も

この学校では、いまは試験的な導入として理科だけで行っていますが、今後は社会や音楽などほかの教科にも広げていくことにしています。

ただ、唯一「国語」だけは使用しないことを決定したといいます。

チャットGPTは英語に比べて日本語では不自然な文章になる場合も指摘されています。

作文指導も行う国語では特に、「日本語を大事にしたいから」と今回は使用を見送ったとのことでした。

取材してみると、チャットGPTの活用はほかにもありました。

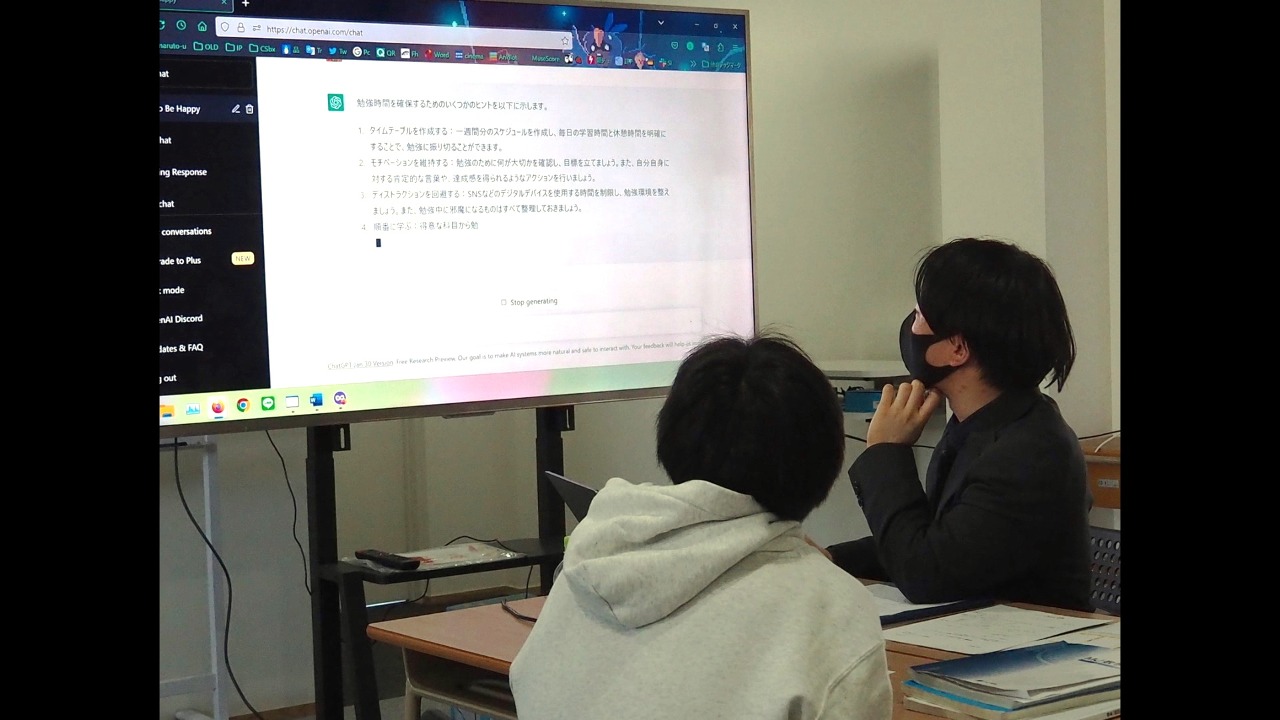

例えば、子どもに勉強を教える活動を行っている、

鳴門教育大学の4年生・森下駿之介さんもそのひとり。

算数など子どもがつまづいた問題と同じような問題を出してもらう形で、いわば反復練習に使ったり、学習方法のアドバイスをしてもらったりしていると教えてくれました。

森下さんはふだん、ひとりで勉強を教えていますが、「優秀なアシスタントを雇ったようです」と話していました。

専門家はどう見る

取材してみるとチャットGPTはさまざまな可能性を秘めていることが見えてきますが、その反面、課題も指摘されています。

そもそも「チャットGPT」は「生成AI」という人工知能の技術によるもので、あらかじめ学習しているのはネット上の情報です。

それをもとに「それっぽく」文章などを作成しているだけで、内容が正しいのか、誤っているのかまで判断して回答しているわけではありません。

さらに、読書感想文や大学のレポートを代わりに書いてもらうという事態もすでに起きていて、アメリカなどでは使用を禁止する学校も出ています。

日本でも、東京大学や上智大学など使用に慎重な姿勢を示す動きも出ています。

プラスの面だけでなく、負の側面もあわせて、このAIとどう向き合えばよいのか。

教育現場のICT活用などに詳しい、東北大学大学院の堀田龍也教授に話を聞きました。

「そもそも生成AIはネット上にあるあらゆる情報をうまく調べこんでそれを答えているにすぎないので、ネット上にない事はうまく答えられません。気を付けなければいけないのは、これをうのみにしてそれだけでしか判断できないようになると、『あなたの人間としての能力が十分育たないかもしれないよ』と言うことは、警告も含めて先生は子どもたちに伝えるべきだと思います」

そのうえで、堀田教授は、生成AIを子どもに「使わせない」のではなく、学校で活用能力を身につけさせるべきだと話します。

「やみくもに子どもから生成AIを避けさせたり遠ざけたりすると、結局隠れて使ったり、友達が使ったりしているのを見て、自分は直接体験してないのに、何かゆがんだ形で理解してしまうおそれがあります。僕はそれこそ学校教育で適切な活用の場を用意して適切に活用するということをやるべきだと思いますね」

学校、どうする?

取材するなか、ある公立の校長は「チャットGPTには大きな可能性を感じる一方で、無防備に導入すると、劇薬になってショック反応を引き起こしかねない」と話していました。

革新的な技術を前に、学校は、期待と戸惑いの両方を抱えていると感じます。

文部科学省は、チャットGPTなど、生成AIの学校での取り扱いについて、ことし夏ごろを目処にガイドラインを示すことにしています。

学校はどう判断して、どう向き合っていくのか。

難しいテーマだと思いますが、その行方を引き続き追っていきたいと思います。