- ホーム

- 地域づくり情報局

- インタビュー・地域づくりへの提言

- "田園回帰"がひらく未来③【農学者・小田切徳美さん】

2016年06月06日 (月)

"田園回帰"がひらく未来③【農学者・小田切徳美さん】

"田園回帰"がひらく未来②はこちらから。

「いま農山村が直面している課題は、単なる人口減少という"数の問題"ではなくて、"人の質の問題"ではないか?」そう小田切さんは考えています。

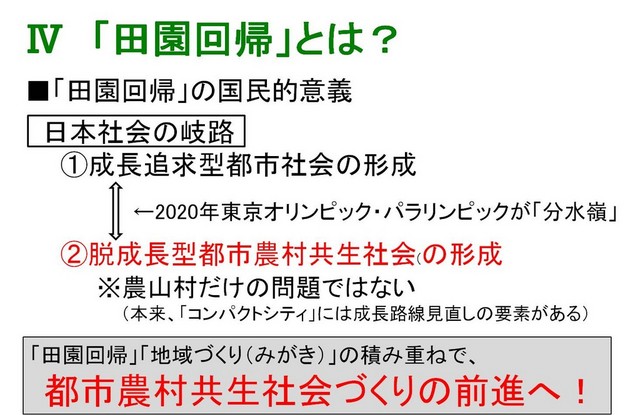

「田園回帰」の動きは東日本大震災前から見られており、高度経済成長期のような「キャッチアップ型の開発主義」ではすべての都市問題は解消できなくなってきているようです。

--小田切さんは「キャッチアップ型の開発主義」からの変化は、ヨーロッパを含めた海外でも起きていると指摘されていますね。

小田切氏 そうです。1973年のオイルショックを契機に、北アメリカも含めた欧米全体で、「カウンター・アーバニゼーション」(Counter-urbanization=反都市化)という現象が起こっているのです。実は日本でも、一時的に地方への人口還流というのが生じています。日本との違いは、欧米ではそれが多くの国々で今も続いているということです。なかでもイギリス、とりわけイングランドではこの動きが強くて、ある程度の年代になると農山村に住居を含めて移住するという動きが、いまだに続いています。

このことによってイングランドでは、むしろ田園部の住宅価格が高騰してしまうなんていう問題も起きています。あの国は開発規制が非常に強くて、新しい建物は基本的に建てることができないような仕組みになっていますから、既存の建物のリノベーション、外はそれこそ19世紀につくられた屋敷のままで、中を改造して住み続けるということが一般的に行われています。こんなふうに空き住居の順番待ちというような状況で、カウンター・アーバニゼーションの弊害とも言われ始めていますね。

その問題はともかくとして、そういうことが当たり前に起こっている国々が、一方ではあるのだということです。その点、現在の日本で生まれ始めている「田園回帰」は、カンター・アーバニゼーションのスタートが1973年のオイルショックだとすると、それから約40年間経って、ようやく定着し始めたと、そんなふうに捉えることもできるかもしれません。

--イングランドでは、なぜカウンター・アーバニゼーション=逆都市化が、そこまで顕著になっていったのでしょうか。

小田切氏 なぜ逆都市化が起こったのかということに対しては、やはりいろいろな議論があるのですが、代表的な考え方としてはふたつあります。ひとつは、イギリスは都市と農村が地理的にも非常に分離された国です。都市は都市、農村は農村と。逆にそのことが都市市民の田園に対するある種の郷愁を生み出していると言われている。産業革命以来の都市と農村の分離の歴史がオイルショックというインパクトによって農村に対する憧れ、憧憬といったものが生まれて、それがカウンター・アーバニゼーションを生み出したとも言われています。都市と農村との分断が極限まで来てしまったための反作用という議論ですね。

もうひとつは、それと同じことのより詳細な説明なのですが、何と言っても彼らの移住動機は"景観"なのですね。ピーターラビットの世界で描かれているような、美しい田園空間。自分たちの故郷がここだという意識が非常に強くあって、そのために都市から移住した人々こそ、農山村の景観に対して非常にセンシティブになっている。私が一年間イギリスにいて驚いたのは、イギリスは、例えばドイツと比べてみると、再生エネルギーについては後進国なのですね。これは日本と同じレベルです。そういう状況からの改善として陸上風車が注目され、急速にその建設が進み始めていますが、ところが、これに対して強力な反対運動が生じていました。「風車は農村の景観を汚すもの」という。景観という環境を損なうものとして、再生エネルギーという環境に対して、"環境vs環境"の争いが起こっているのです。日本でも同じ議論はありますが、しかし他方で、むしろ風車の林立する景観を観光資源になったりもしています。イギリスではそうではなくて、そんな景観は許せないという、景観、とくに田園景観に対して、自分たちの共有財産なのだという強い意識があるのです。そういう農村部への強い意識というものがあって、30代を過ぎると移住がごく普通に起こり始める。

--そうなのですね。イギリスでは日本のような、移住後の仕事をどうするか等の心配はないのでしょうか。

小田切氏 実は、国土構造に決定的な違いがあることも事実です。欧州では一般的ですが、日本のように巨大都市がいくつかあるという国土構造ではなくて、中小都市が国土全体に万遍なく存在しているという構造なのです。それで、農村に移住した後も網の目のように発達したバス路線で近隣の都市―それは多くが中小都市ですが-そこまで通えるのですね。そのため、移住しても通勤を続ける人もいる。もちろん移住してカフェやアンティークショップを開業したり、田園ガイドで生計を立てたりとか、いろいろと新たに起業していくというパターンもあります。両方のパターンがあるということですね。日本の田園回帰でも、この両方のパターンはありますが、しかしこうしたイギリスの条件とは異なることを認識することも重要だと思います。特に、イギリスでは地方の核となっている地方中小都市が、わが国では急速に衰退している。その点で、日本では3万人前後から10万人ぐらいまでの中小都市が、都市としての機能をきちんと持つというは、やはり必要だと思うのです。それ実現しようと取り組んでいるのが、長野県飯田市ですね。飯田市は人口10万ぐらいですが、ある程度の都市機能が集中して存在している。そして、そこが近隣の13町村と「定住自立圏」というネットワークをつくっています。医療体制の整備などを近隣のいわゆる中山間地域と中心部の飯田市とが、お互いに支え合う仕組みを持っています。ああいう形が理想形ですね。

--周辺の農山村とそうした都市がネットワークをつくるわけですね。

小田切氏 結局、地方都市が個性を持たずにいると、そういうところにバイパスが通れば、たちどころに大規模な郊外型の店舗が立地して、地域としての顔を持たないものに変わる。つまり、個性を持たない地方都市という事態が日本では進んでいる。しかし、この規模の都市は、例えばかつて城下町だったとか、木材等の集産地だったとか、それなりの歴史性があって、その歴史性は確実に多様な地域資源を生み出している。こうした、地方都市とのネットワークがあってはじめて農山村も生き残れる。

議論は少し飛びますが、あえて補足すれば、この都市にも農山村にも必要なのが、地域の方々の当事者意識づくりでしょう。これまでの地方は、基本的には先に論じた開発主義に依存してきたのだろうと思います。もちろん、国の政策に振り回されて来たという側面もありますが、それでも、いま起きている問題は自分たちが直面する切実な問題なわけです。ですから、まずは自分たちで問題提起して、立ち上がって何かを準備しない限り、事態は一歩も前には進まないのだという当事者意識を持つことがスタートラインだと思います。この当事者意識がない、あるいは、ないことはないにしても愚痴を言うことや国を批判することにとどまっている限り、何か新しい動きの立ち上がりもないし、問題解決にもならない。地方都市が個性を持つためにも、農山村が田園回帰の呼び込むためにも必要なことだと思います。

結局、さまざまな地域づくりの運動の核は、やっぱり"当事者意識づくり"なのです。もちろん当事者意識というのは人の気持ちの問題であり、そのことばかりを強調すると"自力更生"を地域に押し付けていると受け取られてしまうことになるのでしょうけれど、繰り返しになりますが、その核の部分がなければ、極端にいえば支援のしようがないですし、そこをサポートするような人たちも集まって来ないということです。

この当事者意識づくりを意識した取り組みが、1990年代中頃から農山村で本格化する「地域づくり」運動だと認識しています。その体系化に貢献したのが、鳥取県の智頭町の「ゼロ分の一むらおこし運動」だと言えます。そこでは、「地域の課題は自分たちの課題」と意識できるような仕掛けが、さまざまな形で埋め込まれています。特に、智頭町の場合は、交流を強調したのですね。他の地域との交流。もちろん交流は、経済的な活動につながりますよね。交流によって稼いでいくという。でも実は効果はそれだけではないのです。私は「交流の鏡効果」 と呼んでいるのですが、交流によって外から来た人、例えば農家民泊で東京から来た家族の子どもが、田舎料理を喜んでくれたとか、あるいは自分たちが全く気付いていなかった景観を妙に気に入ってくれたとかですね。外から来た人たちが、あたかも地域の宝を映す鏡のごとく、地域を映す「鏡」になってくれるということです。そして地域の人々は、その「鏡」の効果によって、地元に存在している宝に気付いたり、「誇りの空洞化」から立ち上がるきっかをつかんだりしているのです。

いきなり「当事者意識が重要だ」と言っても一歩も前進しないので、交流といういわば"迂回路"を通じて、そうした意識をつくっていこうという。そういうきっかけが、自然にプログラミングされているということですね。