首都圏ネットワーク

- 2024年5月16日

保育士配置基準の見直しで保育現場は?八王子の事例などから考える

- キーワード:

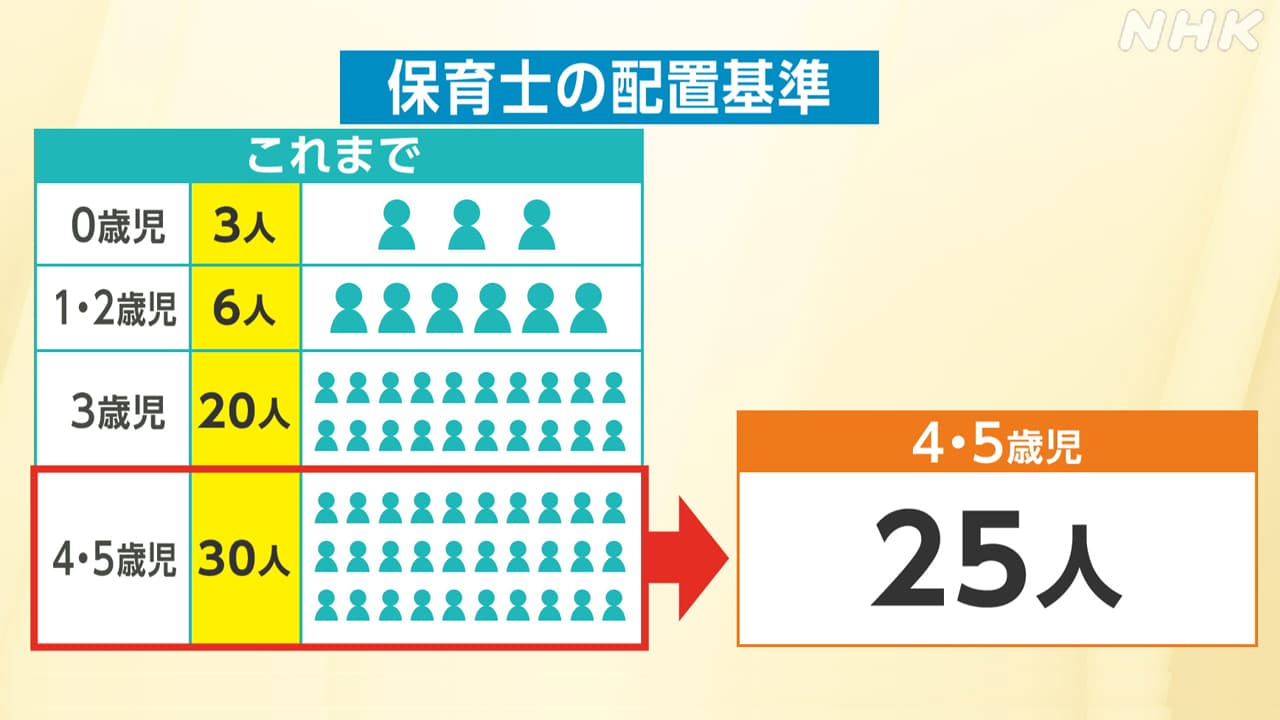

保育士ひとりが担当する子どもの数を示す、「配置基準」が先月(2024年4月)、改善されました。4、5歳児は30人から25人となり、この見直しは1948年の制度発足以来初めてのことです。

保育現場からは喜びの声が聞かれましたが、今回の改善により、子どもを安心して預けられる体制づくりは本当に進んでいるのか――。その実態を取材しました。

(首都圏局/記者 氏家寛子)

2024年度から保育士の配置基準見直し

国は、保育所や幼稚園でこどもをめぐる事故や不適切な対応事案が相次いだことなどを背景に、安心してこどもを預けられる体制を整備しようと、今年度から保育士の配置基準を見直しました。

保育士ひとりが担当する4、5歳児の人数は、これまでの「30人」から「25人」になりました。

また、すでに2015年度から補助金を上乗せして増員を促している、3歳児の基準を「20人」から「15人」に見直したほか、1歳児も2025年度以降、「6人」から「5人」にするとしています。

見直しで現場は

“保育の質”に光があたったことに、保育の現場からは喜びの声が聞かれました。

ただ、人材不足などの実情を考慮して経過措置として当面の間、従来の基準での運営を認めることになっています。

また、そもそも国の基準どおりでは保育が難しく、経営努力などで基準以上に手厚く配置している保育所も少なくないため、「新基準でも実態とはかけ離れている」という指摘もあります。

国の配置基準の改善が弾みに

「国の基準改善で保育現場が変わった」という声を聞いて私が訪ねたのが、東京・八王子市の保育所です。八王子市では国の基準が改定されたことが後押しとなって、さらに手厚い独自の基準を設けられていました。

上の図の黄色の部分が、今年度から見直された新しい基準です。

▼2歳児が5:1(国 6:1)、▼4、5歳児は、20:1(国 25:1)となり、基準を満たす場合、人件費が加算されます。

保育所の石井淳園長によりますと、これまでは丁寧な保育を提供するため、パートタイムの非常勤保育士を多く雇用するなど、園が人件費を負担する形で、基準よりも手厚く保育士を配置していました。

それが今回の見直しにより、この非常勤保育士のうち2人を常勤の雇用に変えることができたといいます。

この日、23人の子どもが在籍する4歳児クラスで行われていたのは体操。子どもたちは倒立に挑戦していました。全体を見渡す先生1人ほかの2人の先生が保育に入り、園児を個別にサポートしていました。

このサポート役のひとり、塩澤来実先生(31)は、この春、非常勤から常勤に勤務形態が変わり、時給制から月給制になりました。これにより収入が増え、繁忙期かどうかに関わらず安定するようにもなったといいます。

塩澤来実先生

「パートとして時給制で働いていると、お盆やお正月など子どもが少ない時期にはシフトに入りづらく収入が減ってしまいました。これからは安定するので、とてもありがたいですし、モチベーションも上がります」

八王子市 桑都保育園 石井淳園長

「八王子市が配置基準を改善されたことはすごく現場としては助かっています。非常勤の職員が短時間で入れ替わり入るのではなく、常勤が保育時間いっぱいにいるということは、子どもたちにとっても安定した保育環境につながると考えています」

保育士配置の新基準「対応めど立たず」19% 民間調査で

しかし、今回の国の配置基準の見直しが、すべての保育所に反映されたわけではないようです。

東京・千代田区の保育関連企業が、ことし1月にインターネットで「保育士の配置基準見直し」について認可保育所などを対象に調査したところ、回答を寄せた、全国およそ600施設のうち、「新基準への対応の見通しが立たない」と回答した施設が、およそ2割あったことが分かりました。

自由記述では、「基準見直しは賛成だが不十分」という声や「保育士不足の現状でどう確保し、保育の質を維持するかが課題」、「人材確保と賃金向上へのてこ入れを」などという声が寄せられています。

なぜ めどが立たない?

「配置基準が変わる見通しがわからない」と訴える保育士に話を聞きました。国の基準通りの配置で保育を行ってきた、中部地方のある公立保育所の保育士です。

従来の基準では、現場にはゆとりはなく、子どもの声をしっかりと聞くことができなかったり思わず声を荒げてしまったりする場面があるという保育士。あとから「あの時の声のかけ方はよくなかった」などと振り返り落ち込むこともあるといいます。

保育士

「この人数を自分ひとりで見なければいけないという場面で、あっちで喧嘩、こっちで喧嘩ってなると、どうしても気持ちが焦ってしまうことがあります。『あ、保育士向いてないんじゃないか』とか、『やっていけるのかな』というふうに、自分も思うことがあるし、仲間で心を病んで辞めていった人たちもいます」

そんな保育士にとって今年度からの配置基準の見直しは待ち望んだことでした。しかし実際はこの春、勤め先の保育所で配置の改善はありませんでした。

自治体に見解を尋ねたところ、新基準の実現に向けて前向きに検討するとしながらも時期の見通しも立っていないという回答だったといいます。

保育士

「自分のところはどうなるのかなと思っていたのですが、残念ながら変わらず。せめて期限が決まっていると、僕らも少し希望になるというか。国は、いつまでに改善してくださいというのを示してほしいと思います。そうしたら、自治体もそれに合わせて人を採用するとかいろんな準備が進むと思うので、期限を決めた経過措置というのは大事なんじゃないかなと思います」

この自治体に私(記者)が新基準にまだ対応していないことへの理由を尋ねると、「経過措置があるので、時期も含めて対応を検討中。職員の定員や配置を見直すのには他部署との調整などに時間がかかる」と回答しました。

皆さんの自治体では? 声を寄せて下さい

質の良い保育の実現に向けて現場が心待ちにした今回の配置基準の見直しですが、スピード感を持って対応できる自治体もあれば、そうでないところもあり、すべて保育所で基準を満たすのには、まだ時間がかかるように感じました。

その背景には、取材した保育士が働く自治体のように、「経過措置」を理由とするところや、慢性的な保育士不足ですぐに増員が難しいといったことがあるようです。

ただ、保育現場を1年半以上取材してきて、配置の見直しや処遇改善は急務だと思います。皆さんの自治体にある保育所では、この春こうした見直しは行われましたか?このテーマ、これからも取材を続けますのでぜひ情報や意見をこちらまでお寄せ下さい。