山の手空襲 78年前に原宿・表参道が火の海に 今伝えたいことは

- 2023年5月26日

ファッションビルが建ち並び、若者や外国人など多くの買い物客でにぎわう東京・原宿にある表参道。

78年前、ここが火の海となり、多くの人が亡くなったことをどれくらいの人が知っているでしょうか。

昭和20年5月24日から25日にかけ、アメリカ軍による空襲でおよそ4000人が亡くなった「山の手空襲」。

どんな状況でこれだけの人が亡くなったのか。体験者の男性や当時を知る人が今、伝えたいこととは。

(首都圏局/記者 古本 湖美)

78年前の空襲を悼む

「山の手空襲」は、昭和20年4月から5月にかけて東京都心が繰り返し空襲による被害を受けたもので、なかでも5月24日と25日の2日間の空襲では、皇居のほか、赤坂や原宿など広い範囲が焼け、4000人あまりが犠牲となりました。

山の手空襲から78年となった25日、港区立青山小学校で体験者が残した手記を俳優や声優が朗読する授業が行われました。

表参道の交差点付近でたくさんの人が重なり合って亡くなっていた様子や、生き残った人が炎の中を命からがら逃げ惑ったことなど、今の表参道からは想像がつかない光景を、子どもたちは真剣な様子で聞き入っていました。

このあと、追悼碑がある表参道の交差点の一角では追悼の集いが行われ、小学生のほか、体験者や遺族も参加して花を手向けていました。

参加した男子児童

「罪のない人たちが死んでしまったのが悲しいです。あらためて戦争の悲惨さなどがわかって、これからは絶対繰り返してはならないと強く思いました」

参加した女子児童

「こういう戦争がこの世から無くなるように私たちでできることを考えたりしたいなと思いました」

体験者が語る「山の手空襲」

どのような状況で大勢の人が亡くなったのか。

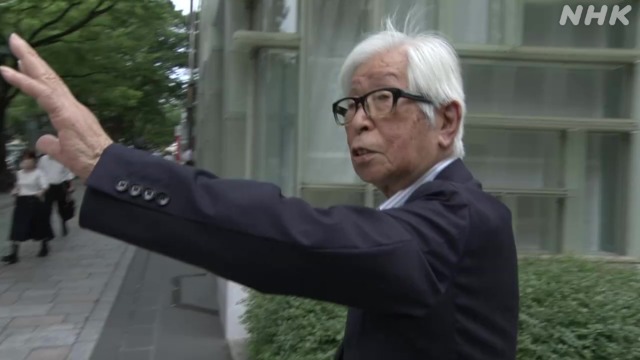

78年前の山の手空襲を体験した93歳の男性に話を聞くことができました。

表参道駅から歩いて5分ほどの場所に住んでいた、当時15歳の泉宏(いずみ・ひろし)さん。戦争が始まるまで、5人きょうだいの末っ子として、両親とともに平穏に暮らしていました。

78年前の5月25日の午後10時すぎ。空襲警報を聞いた泉さんは、父親とともに消火活動にあたろうとしました。

しかし、自分のすぐ近くに焼い弾が落ち始めたため、恐怖のあまりその場から逃げ出したといいます。

町会の役員だった父親は「町の様子を見てくる」と言ってその場を離れてしまいました。

これが父親との最後の別れとなりました。

泉さん

「僕と父は、消せるもんなら消そうとそれで2人で残っていたんです。そしたら周りに人がいなくなってしまった。そしたら親父も、町会のことが気になるから見るだけ見てくると言って行ってしまったわけです。僕1人になっちゃったところで焼夷弾が落ちだしたので、それで瞬間的に逃げちゃったんです」

そこから泉さんは、逃げるさきざきで行く手を阻まれながら、炎に包まれた建物が崩れる中を必死に突き進んでやっとの思いで表参道に出ました。

しかし、表参道は強い風が吹いていたこともあり、道幅いっぱいに炎が広がっていて代々木公園の方向には行けず、逆方向の青山通りに向かって走ったといいます。

途中、逃げている人が倒れ、起き上がれない様子を見て「もうだめか」と諦めかけましたが、たまたま近くにあった軍用倉庫に逃げ込んで一命をとりとめることができました。

夜が明けて、姉と一緒に父親を探すため黒焦げになった遺体を見ながら歩き回りましたが、結局父親を見つけることはできませんでした。

表参道の交差点にあった旧安田銀行、現在のみずほ銀行の前には真っ黒焦げになり、性別すら分からない多くの遺体が折り重なるようになっていて、その光景は今でも泉さんの脳裏に焼き付いています。そして、いまもなお、ふとしたタイミングで当時見た光景が瞬間的によみがえってくるといいます。

泉さん

「遺体を見ながら探し回るのはきつかった。父親を見つけたいという気持ちと、できればこんな無残な姿で見つかってほしくないという相反する気持ちがありました。父親は僕のことを探して死んだのかなと思っていて、僕を気にしなければ生き残れたんじゃないかと。いまだに父親に対する罪悪感みたいなものがこの年まで残っています」

戦後、一級建築士として必死に働くなかで、つらい記憶を思い出したくないとみずから空襲の話をすることはありませんでしたが、年を重ねて当時を知る人が少なくなり、空襲のことを語り継ぐことが生き残った人の務めではないかと思い直し、現在は、語り部として活動しています。

泉さんと表参道の交差点にある石灯ろう付近を歩いた際、泉さんが教えてくれました。

「この灯ろうの下の台座の部分、空襲で焼けて欠けたんです。そして、灯ろうに黒い影がついてて、必死にしがみついて焼けた人間のあとだと言われている。灯ろうの周りでも多くの人が亡くなっていました」

若い人や多くの外国人が行き交い、にぎやかな通りへと変化した表参道の様子を前に、泉さんは次のように語っています。

泉さん

「ここで空襲があったことをなぜ知らないのか、という思いもありました。だけど今となってはそれは無理だよなと思っています。

だから、理解するのは難しいと思うので、ここでこういう空襲があったということをせめて知っていてほしい。

そして、戦争がいかに愚かでばかばかしく、平和がどんなにいいものなのかを。青山を歩いていて楽しいでしょと。その楽しさを持続するためには戦争をしないこと。戦争をしないということは平和だということだと伝えたい」

記憶を書き残して継承する人も

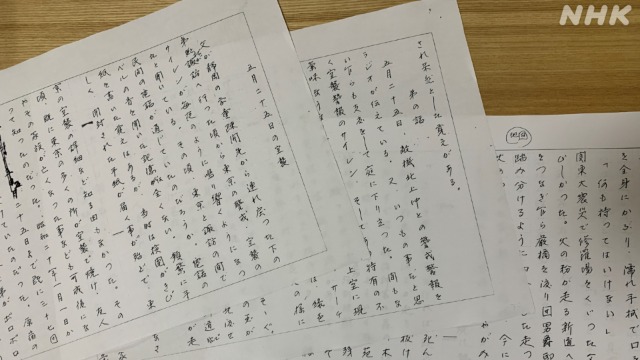

山の手空襲の記憶を書き残している人もいます。

中村道子さん(93)。

中村さんは、当時15歳の女学生。家族6人で原宿、現在の神宮前3丁目付近に住んでいました。

山の手空襲の2か月前の3月10日、下町でおよそ10万人が亡くなった東京大空襲を受けて、中村さんは4月中旬から長野県に疎開していました。

当時は都内で空襲が相次いだことを受けて、多くの子どもや女性、高齢者が疎開していました。しかし、中村さんの母親が「ここはあんなことにはならないよ」と言っていたことが印象に残っているといいます。

疎開していた中村さんは、空襲そのものは経験していませんが、6月上旬に被災した母と弟がボロボロの姿で疎開先の中村さんのもとにやってきたことから空襲が起きたことを知りました。

原宿の自宅に戻った際、辺り一面が焼け野原と、変わり果てた町の姿を前にあぜんとしたといいます。

友人や近所の人など知り合いが多く亡くなりましたが、中村さんの家族は奇跡的に助かりました。命からがら逃げ惑った弟や父に聞いた話や、跡形もなくなった自宅に戻った際の惨状を記録に残さなければならない。そう思って、およそ10年前から原稿用紙に聞いた話を書き残し始めました。

弟の話

「5月25日、敵機北上中との警戒警報をラジオが伝えている。

また、いつものことだと思いながらも支度をして庭におり立った。まもなく空襲警報のサイレン、そしてあの特有の不気味なうなり声とともに続々とB29が上空に現れた。初めて見るほどのすごい数の敵機、サーチライトに照らし出される大きな機体は緑色に見えた。

そして焼夷弾が打ち上げ花火のように開き、たくさんの火の玉になって降り注ぐ。まだ大丈夫と思っていた矢先、その火の玉が激しい風にのって身近に降ってきた。見渡せばすでに八方に火の手が上り、その下の道でも火の粉を舞い上げまき散らし、道一面に火が走り始めた」

「池の水を全身にかぶり、濡れ手ぬぐいで口をおおった。

(中略)両側の火のついた家が激しく揺れ、今にも倒れかかりそう、母たちは恐怖でしゃがみ込んでしまう。

『ここを突き切らなければ死んでしまうよ』と励まし引き立て、なんとか走り抜けて外苑へ向かった。すぐ脇の明治神宮の森の木々にも火がついて燃えている。ようやく外苑に出て国立競技場にたどりつく」

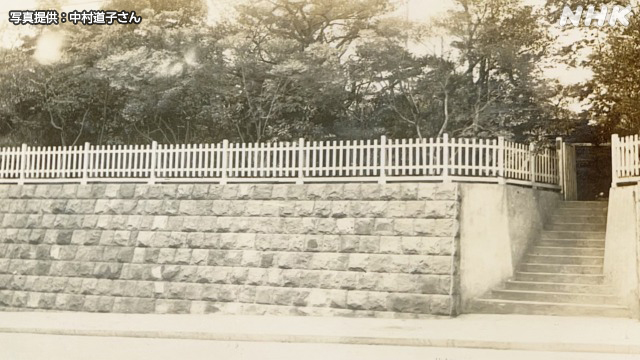

中村さんが住んでいた自宅前(右側が石段 前の道が新道)

「(中略)夜が明け警報も解除され、外へ出て見てあぜんとした。一面の焼け野原。(中略)我が家のあった裏道を入ると焼けた表門の石柱のそばに父(中略)が立っている。

『よく生きていたな』。

言葉の調子から再会は難しいと父は考えていたのが察しられた。

焼け跡の庭に入って驚いた。新道へ降りる十三段の石段には、九人の人が焼死している。

そして、その下のあの美しい新道に累々の(=重なり合う)焼死体、後に父達が数え、(中略)四百七十七体の方々の無残な姿だった。神宮外苑を目指してきて、この辺で火に囲まれたのだろう。

(中略)露出している手先などは炭化、骨化して衣服も体の下側、脇の下にわずかに残るばかり。それはいまだ良い方で、ほとんどが裸、どこのだれかも識別は難しい有様だった。腰をかがめて伏せている人の胸の下に幼児がいる姿や、隣の邸宅に親子と思われる四人が子どもを挟んで枕を並べ、覚悟の死を遂げている姿など、涙なしには見ることはできなかった」

中村さんは、今は華やかな表参道を思い浮かべながら「ここでこんなに人がいっぱい死んだなんて若い人は知らないわよね」とつぶやきました。そして、惨状を書き残しておく意義について次のように語りました。

中村さん

「戦争の怖さというものを分かってほしい。戦争のつらさ、私たちが最後、生涯をかけて伝えないわけにはいかないの。戦争はこれほどむごいものだと。

どういうことがあっても戦争は回避しなければいけない。どちらの国がいいとか悪いとかではなく、なぜ争いが起きるのかということをまず考えなければいけないと思うの」

取材の中で聞いた泉さんと中村さんのことばは、非常に重いものだと感じました。戦後78年がたち、当時の惨状を知る人がどんどん少なくなっていく中、苦しい記憶ながらも当時の状況を語り継ぎ、後世に伝えようとする人のことばに、私たちはより耳を傾けていかなければならないと感じました。