国勢調査が「存亡の危機」に!?

「国勢調査は大丈夫か?」

いま、関係者の間で危機感が広がっている。

5年に1度、日本に住むすべての人を対象に行われる国勢調査。

「日本で最も重要な統計調査」と位置づけられ、ことし100年目という節目を迎えた。しかし、想定を超える回答率の低迷が続いている。

取材を進めると、岐路に立つ国勢調査の実態が見えてきた。

(柳生寛吾、鵜澤正貴)

回答率、3割にも届いていない!

霞が関から5キロほど離れた新宿・若松町の総務省第2庁舎。そこに、「令和2年国勢調査実施本部」は設けられた。室内のパソコン画面には、国勢調査の回答状況がリアルタイムで表示されている。

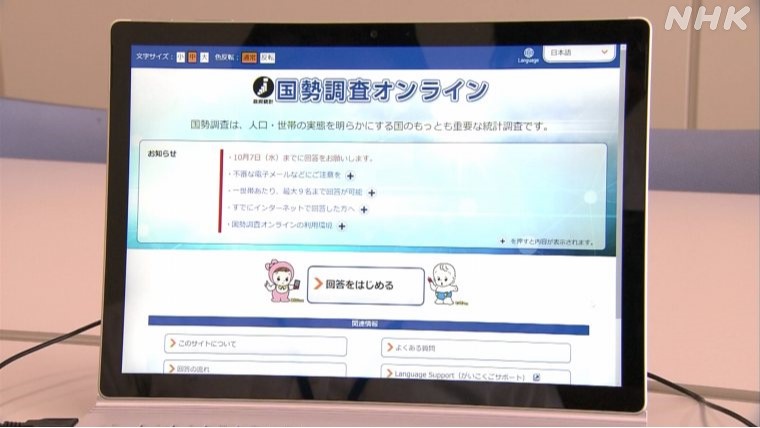

今回の国勢調査は、9月14日からインターネットでの回答の受け付けが始まった。10月1日から始まる郵送での回答もあわせ、回答期限は10月7日だ。

24日間の調査期間のうち16日が過ぎた9月29日時点の回答率は、わずか23.9%だ。前回調査の同時期のインターネットの回答率と比べて12.3ポイント低くなっている。

総務省は、今回の調査でインターネットの回答率の50%達成を目標に掲げているが、担当者の口ぶりは重い。

「回答率が思うように伸びていない。少なくとも前回のネット回答率36.9%は超えたいと思っているが…」

「最も重要な統計調査」

5年に1度行われる国勢調査は、外国人も含め日本に住むすべての人を対象にした日本唯一の「全数調査」で、「最も重要な統計調査」と位置づけられている。

すべての世帯に調査書類が配布され、回答はパソコンやスマートフォンを使ってインターネットで行うか、調査票に記入して郵送する。

私(柳生)も、自宅に青色の封筒が届き、さっそくインターネットで回答してみた。

世帯員それぞれの氏名、性別、生年月などに加え、住居の種類や住んでいる期間に学歴、そして、勤め先を始めとした就業状況など、画面の表示に合わせ、16項目の質問に答えた。所要時間は、10分程度だった。そんなこと聞いて、どうするんだろうという思いもあったが、回答は、それほど手間ではなかった。

調査の結果は、私たちの生活に関わるさまざまな場面で使われている。

少子高齢化対策や防災対策、都市計画など、多くの政策を策定する上での基礎資料となっている。衆議院選挙の小選挙区の区割りや、町が市へ移行する際の要件の一つとなる人口5万人以上というのも、この調査結果に基づく。

民間企業でも、製品やサービスの需要予測のほか、店舗や工場の立地計画など、幅広く活用されている。

「最も重要」という位置づけに違わぬ、欠かすことの出来ない貴重な調査資料なのだ。

住民票の情報があるのになぜ?

ただ、ここで一つの疑問が浮かぶ。

「われわれは、住民票で氏名や住所など基本的な事項は届け出ているし、税の徴収などで勤め先の情報も行政に把握されている。改めて、調査する必要はないのではないか」

日本の統計の歴史を研究している、東京外国語大学大学院の佐藤正広教授に、この疑問をぶつけたところ、意外な答えが返ってきた。

「住民票の情報では、各自治体の正確な人口を把握することができないのです」

どういうことか。

親元を離れて1人暮らしをする学生や、定期的に転勤がある会社員などのなかに、住民票を移していないケースが少なくなく、住民票が居住実態を正しく反映していないというのだ。

市内に大学が多くある東京・八王子市を例に見てみると、前回の国勢調査で把握した市内の人口は57万8000人で、直近の住民票に基づく人口56万3000人より、1万5000人多い結果となった。

佐藤教授は、こう指摘する。

「この差は決して小さくない。住民票は移していないものの、ゴミも出すし、上下水道も使う。さまざまな社会的なインフラに負荷がかかるため、行政としては、そこまで計算に入れて中長期的な計画を立てなければならない。このほか、コンビニの出店計画などにも影響が出るだろう」

どのような属性の人が、どこに、どれくらいの期間住んでいるのか。

この実態を正確に把握するには、日本に住むすべての人を対象にした「全数調査」を行うしかないのが現状となっている。

100年前はお祭り騒ぎ

第1回目の国勢調査は、100年前の大正9年に行われた。

明治時代に入って以降、先人たちが、欧米諸国が先行して実施していた統計調査の日本への導入の必要性を訴え、数十年にわたって尽力を続けた末の実現となった。

第1回調査は、「これで一等国の仲間入りだ」と国中がお祭り騒ぎになったという。

政府は、「国勢調査は文明国の鏡」、「此の調べに漏れては国民の恥です」といったポスターを次々と作成して、国民への浸透を図るとともに、協力を呼びかけた。

伝統の「対面式」

それから100年にわたる国勢調査の歴史で、「全数調査」の精度を保つのに大きな役割を果たしてきたのが「対面式」による調査方法だ。

それを可能とするため、前回は、各市区町村を通じて、70万人にのぼる調査員が公募などで選ばれ、非常勤の国家公務員として調査にあたった。

国勢調査の調査員を40年前からはじめ、今回、9回目になるという神奈川県秦野市の森谷年子さん(71歳)。ほかの統計調査にも関わり、その功績が認められて、去年、令和初の春の叙勲を受章した。

各世帯を訪問し、調査相手に対面し、調査の意義を伝えた上で、調査票を直接渡し回答の依頼を行ってきた。前々回の調査から、郵送での回答が全面的に取り入れられ、前回からは、インターネットの回答も本格的に導入されたが、かつては調査員が調査票の回収に当たり、回答に漏れがないかどうかもその場でチェックしていたという。

「人と会って話すのが好きでしたし、結婚してやってきた土地ですから、歩いて回って、地域に詳しくなることができたのもよかったです。集めた調査票を市の担当者に渡す時は、何とも言えない達成感と安堵感で胸がいっぱいになりました」

ただ、やりがいと同時に大変さも身にしみたという。

「当然、守秘義務がありますから、回答内容を誰かに話すというようなことはありえません。普段から地域の人に信頼されるように心がけていないと、調査員はできなかったと思います。以前は調査票に収入に関する項目もあって、『なんでそんなことを答えないといけないんだ』と言われて、つらかったですね」

急増する「回答拒否」

こうした調査員たちの努力にもかかわらず、回答が得られないケースが急激に増えている。

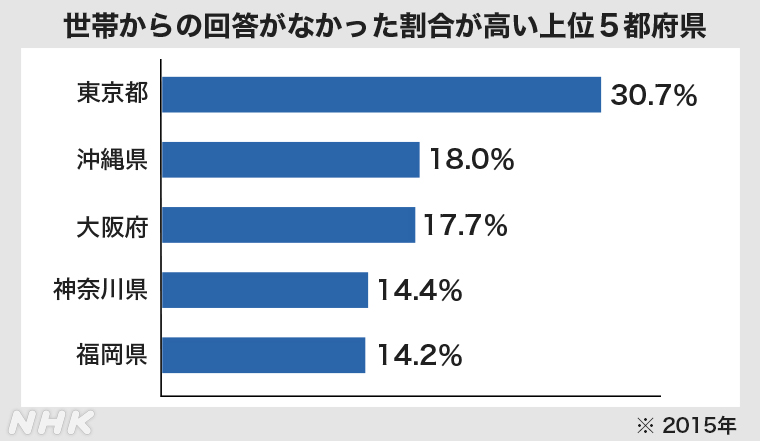

2000年の調査で1.7%だったその割合は、その3回後の前回、2015年の調査では13.1%にまで増えた。8人に1人以上が回答しなかった計算だ。

都道府県別で見ると、最も高かった東京都では、30.7%にのぼった。

「全数調査」である以上、回答がなかった世帯の調査をやらないわけにはいかない。

回答期限を過ぎ、調査員が督促をおこなっても回答が得られない場合、代替措置として、調査員がマンションの大家や近隣の住民から、氏名と性別、世帯員の数など最低限の項目を聞き取ったうえで、自治体が、住民票の情報などから分かる部分を補う手はずとなっている。

当然、本来予定しているすべての調査項目を調べることはできず、本人からの直接の回答でないため、調査の精度は大きく低下する。

つまり、「回答拒否」が増えることによって、「全数調査」として期待されるデータの信頼性が下がらざるを得ない状況になっているのだ。

「対面式」の限界

「回答拒否」急増の大きな要因の一つとして指摘されているのが「対面式」の限界だ。

オートロックマンションの増加や、ライフスタイルの多様化によって、調査員が何度訪問しても、世帯員と面会できないケースが増えている。

プライバシー意識の高まりによって、意識的に回答を拒む人も増えていると見られている。

東京・新宿区で、今回で4回目となる調査員を務める梅田操さん(69歳)。

回を追うごとに、「対面式」の調査が難しくなるのを実感している。

「とにかく会える人が減っている。在宅している場合でも、単身の男性の世帯などは夜の仕事をされているのか、居留守を使って出てきてさえくれないことが増えている。外国人の世帯も、ほとんど会って話を聞いてもらえない」

新宿区では全国に先駆けてこうした問題に直面し、2006年には区議会が、「国勢調査は、調査される市民の側と、調査員など調査する側双方ともに過酷で、自治体の負担があまりにも大きい」などとして、調査方法を含め、抜本的な見直しを求める意見書を国に提出している。

コロナで方針転換

今回、こうした事態に拍車をかけることになったのが、新型コロナウイルスだ。

総務省は感染予防のため、これまでの「対面式」の原則に代えて、調査の説明などをインターフォン越しに行った上で、書類は郵便受けに入れるなどとした基本方針を全国の市区町村に示した。

そもそも、前回と同様70万人の確保を目指していた調査員が、感染拡大の影響で、辞退者が相次ぎ、60万あまりしか集まらず、「対面式」の調査が不可能だった事情もあった。

いずれにせよ、期せずして100年目の節目の調査で、初めて「会う」調査から「会わない」調査に大きく方針を転換することになったのだ。

実際の調査方法は、各市区町村が決めることになっていて、新宿区では、インターフォン越しの説明も省略し、書類を郵便受けに入れるだけの方式としている。

本当に正確なのか

こうした方針転換に、新宿区の調査員、梅田さんはこう語る。

「これまでは最低でも3回は同じところに訪問していていたときもあったので、正直、今回の方法は楽です。今回を機に、ネットでの回答が定着すればいいと思いますが、高齢者には難しいでしょうし、どういう結果になるかは読めません」

秦野市の調査員、森谷さんは不安を口にする。

「年もとったので、調査が楽になったのはありがたいのですが、やはり昔の調査も知っているので、本当にこの程度でいいのかなぁ、という気持ちにもなります。はたして本当に正確な回答が十分に集まるのかなぁ、と」

存亡の危機!?

今回の調査、これまでの回答率の低さは、2人の不安が的中しているようにも見える。

総務省はコロナ禍を逆手にとり、インターネット回答の普及という実績をあげ、次回以降の調査での「対面式」の見直しに道筋をつけることを目指しているが、その実現はおぼつかなくなりつつある。

それどころか、今後の郵送での回答もふるわず、回答期限を過ぎた後の調査員の督促も効を奏さずに、「回答拒否」が前回調査からさらに大きく上回るような事態になれば、国勢調査そのものの意義を問われる事態にもなりかねない。

総務省は、テレビCMやネット広告の頻度を上げることなどによって、回答への協力の呼びかけを強化することにしているが、「対面式」を補うだけの効果が出るかは定かではない。

次の100年に向けて

海外の統計制度にも詳しい、前出の佐藤教授は、日本の国勢調査は、現在の形のまま続けることは現実的ではなく、早晩、抜本的な見直しを迫られる時が来ると予測している。

佐藤教授によると、ヨーロッパを中心に、プライバシー意識の高まりなどを受けて、「対面式」はおろか、「全数調査」自体を取りやめる国が増えているとのことだ。代替として、行政が持つさまざまな情報を連結させることで統計を作成する「レジスター方式」と呼ばれる調査などに移行しているという。

佐藤教授は、「日本でも遠からず、法改正などをした上で、たとえば、マイナンバーを利用した『レジスター』ベースの調査になり、調査自体は人々の目には見えないところに移動していくと思っている」と話す。

ただ、「レジスター方式」では、これまで見てきた「正確な住居実態の把握」という「全数調査」の有意性を補うことにはならないことは指摘しておく必要がある。

そして当面、インターネット回答の普及を図って、「全数調査」を続けるにしても、将来、マイナンバー制度などを活用した新たな調査方式に移行するにしても、欠かせないのは、政府の統計調査に対する住民の理解と信頼だ。

佐藤教授は、国勢調査を、市民がもっと身近に感じられるようにする必要性を強調している。

「国勢調査は、究極のビッグデータであり、市民が自分たちが必要なことを知るためのデータとして使われるべきだが、海外に比べて、日本はその方向性があまりにも弱いと思う。いまは、多くの人が『データを取られるだけで、自分に返ってくるものがない』という意識になっているが、『自分たちも利用して何かが出来る』という認識が広がれば、調査に協力しようという人も増えるのではないか」

次の100年に向けた国勢調査のふさわしい在り方とはいかなるものか。

日本で暮らす一人ひとりに問われている課題だ。

- 政治部記者

- 柳生 寛吾

- 2012年入局。長崎局を経て政治部。20年9月に総務省担当となり、国勢調査の取材が最初の大仕事に。

- 選挙プロジェクト記者

- 鵜澤 正貴

- 2008年入局。秋田・広島・横浜局を経て選挙プロ。出口調査や世論調査に関わり、国勢調査にも関心