「ライドシェア」って?なぜ浮上?

「ライドシェア」という言葉をご存じだろうか?

いまこの解禁を求める声が急浮上している。

自家用車を使って有料で人を運ぶ「ライドシェア」。

一方、タクシー業界などは、安全性などの観点から解禁に反対している。

何が起きているのか?

(立石顕 山田康博 大江麻衣子 河原昂平 田口めぐみ 竹村雅志)

※(更新)記事の最後で動画をご覧になれます。

急浮上 きっかけは“あの人”

「ライドシェアを含む観光地や地域の交通手段のあり方については、結論を先送りにするべきではない状況になってきている」

9月7日。前総理大臣の菅義偉は、仙台市で開かれた観光をテーマにした講演会で「ライドシェア」の解禁に踏み込んだ。

また、別の日、札幌市での講演会で、元環境大臣の小泉進次郎も、こう訴えた。

「タクシーが足りなくて困っているのに、タクシー運転手を供給することを阻害する規制が全国の3つの大都市でいまだに存在している。『タクシーかライドシェアか』という二項対立ではなく、選べる社会を作らなければいけない」。

深刻!タクシー不足

急浮上する「ライドシェア」。背景には、深刻化する“タクシー不足”がある。

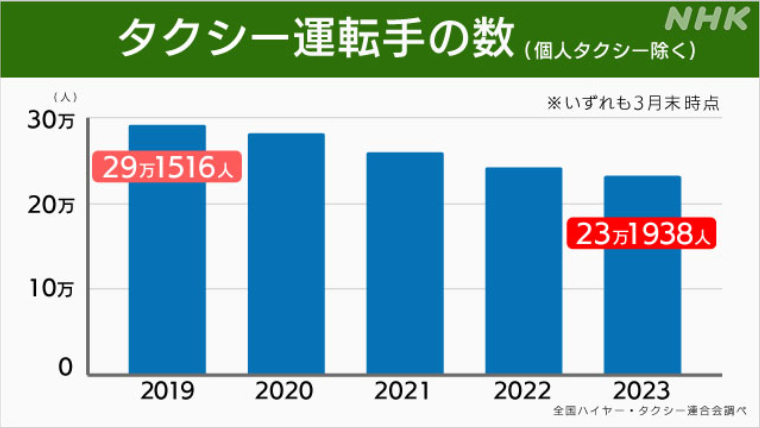

全国のタクシー会社で働く運転手の数は、ことし3月末の時点で23万人あまり。

コロナ禍前の4年前からおよそ20%減少している。運転手の高齢化に加えて、新型コロナによる収入の減少などで離職がさらに進んだためとみられている。

外国人観光客も戻り、さらなる不足が懸念される中で、解禁を求める声が上がっているというわけだ。

交通政策に詳しい「計量計画研究所」の牧村和彦理事は、タクシー不足に手を打たなければ、特に地方の生活に影響が出ると指摘する。

「病院や買い物など日常生活でタクシーが必要な人はたくさんいるが、このまま何もしなかったら、特に地方都市や中山間地域のタクシー営業所が廃止になっていき、地方から『交通崩壊』が起きる。鉄道もバスも運転手不足であり、将来5年10年先を見据えて地域をどうしていくのかを考えていくことが必要だ」。

「ライドシェア」とは?

自家用車を使って一般のドライバーが有料で人を運ぶ「ライドシェア」。

日本語で「相乗り」を意味し、アメリカや中国など海外では、さまざまなスタイルで普及が進んでいる。

どんな仕組みなのか?

例えば、アメリカ大手のシステムはこうだ。

車に乗って移動したい人が、スマホのアプリなどを通じ、現在地や行き先を送信。すると、あらかじめ登録している一般の人が自家用車で迎えにきてくれる仕組みだ。

利用者にとっては、車が捕まえやすく、タクシーよりも割安で利用できるメリットがあるという。また、ドライバーにとっては、自分の車を使って商売ができたり、副業として好きな時間に働ける。

一方、日本では、ライドシェアは原則認められておらず、過疎地の移動手段確保など「国家戦略特区」として認められた場合などに限って実施が可能だ。

ドライバーは“近所の畳職人”

「ライドシェア」が行われている数少ない自治体の一つが兵庫県北部の養父市。

国家戦略特区の制度を利用し「ライドシェア」を導入している。

運行は“タクシー空白地帯”となっている山間部のエリアに限定。市街地のタクシー会社などが共同で設立したNPOが運行の管理を行う。

ドライバーは特別に許可を得た地元の住民だ。

現在、登録は11件。利用者と顔なじみのケースもあるという。

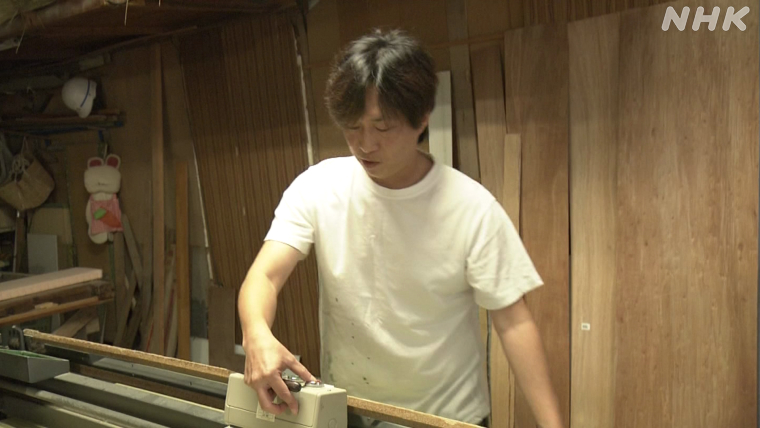

登録している運転手の1人、西垣勲一さん。ふだんは、地元で畳職人として働いている。

この日は、なじみの80代の夫婦から配車の予約が入った。

出発前、運行の管理者とテレビ電話をつなぎ、チェックを受ける。

アルコールチェッカーに息を吹きかけ、呼気にアルコールが含まれていないことを証明するほか、疲れていないかなど体調の確認が必要だ。

自家用車で夫婦の自宅に到着し、自宅から車で10分ほどの距離にあるスーパーに送り届けた。

2人とも、すでに免許を返納している。出かけるときはバスが中心だが、ほぼ1時間から2時間に1本しか運行していない。

この日は西垣さんの車で送ってもらい、料金の2500円を払った。

(利用した 片芝侑弘さん(84)・敦子さん(80))

「本当に助かっています。銀行とか役場に行くのも。この年になったらなかなか出る用事はないし、(西垣さんは)ご両親もよく知っていますしね。車内で話しながら出かけるのを楽しんでいます」

(ドライバーとして登録する 西垣勲一さん)

「生まれも育ちもここです。小さいころから知っている人を乗せると、まだ『大きくなったな』と言われる感じで。室内で畳の仕事をしているので、携帯で配車の依頼があったら、仕事をいったん中断して迎えに行くのがいつもの動きです。お小遣い稼ぎにはなるかなくらいですが、やりがいはあります」

タクシー業界は解禁に反対

一部の地域で特例として認められているライドシェア。さらなる解禁をめぐって、タクシー業界は反対の姿勢だ。

業界団体の全国ハイヤー・タクシー連合会は、「安全と安心が担保された輸送サービスの提供が地域公共交通としてのタクシーの役割だ。安全・安心に関する問題点が多いライドシェア解禁は、日本における輸送サービスの根幹を揺るがす」としている。

タクシー会社「プロでこそ」

東京・文京区に本社がある大手タクシー会社では、タクシーの運転手不足を少しでも解消しようと、採用に力を入れている。

最近3か月の採用人数は、毎月50人あまり。コロナ禍前の2019年に比べて、2倍以上だ。

さらに、プロならではの安全管理に力を入れている。

安全に対する意識を徹底するため研修は2か月あまりに及ぶ。

「オイルは異常なし!ウォッシャー液は適量!」

基本としてたたき込まれるのが、出庫前の点検だ。

アルコールの呼気チェックのほか、タイヤの空気圧やオイルの量など20項目あまりを確認し、確認作業には10分ほどかけるという。

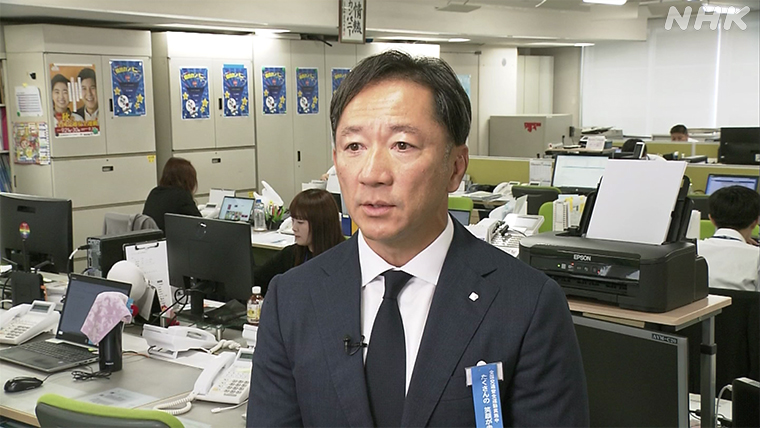

(日の丸交通 富田和孝社長)

「ライドシェアについては反対です。私たちの強みは安全性です。しっかりと面接して教育にも2か月くらい時間をかけていますので、そういったことがライドシェアには難しいと私どもは思っています」。

街の人は

街で聞いてみると、規制緩和に賛成の声もある一方、安全への不安も根深いことが分かった。

(賛成)「タクシーがもう限界。これから海外の人がいっぱい来るわけでしょ。そうすると必要性があると思う。便利にするために解禁していかないと」

(反対)「便利かもしれないけど、事故にあったりとかの補償とかそういうところが難しいかなと思う」

議論はどこに向かうのか?

急浮上する「ライドシェア」。タクシー業界を支援する自民党の議員連盟からは、まずはタクシー運転手の確保に向けて処遇改善に取り組むべきだなどとして慎重な声が出ている。

野党内にも賛否両論があり、今後、議論が活発になる見通しだ。

松野官房長官は記者会見で、丁寧な議論が必要だという認識を示した。

「運行管理や車両整備の責任を負う主体を置かないまま、自家用車のドライバーのみが運送責任を負う形態を前提とする、いわゆる『ライドシェア』は、安全の確保や利用者の保護などの観点からさまざまな課題がある」

インバウンド需要が回復し、さらなるタクシー不足が懸念される中、どう移動手段を確保するのか。一方で、安全性の確保や、タクシー運転手の雇用維持といった課題にどう向き合うのか。議論の行方を追っていきたい。(文中一部敬称略)

動画はこちら↓

- 政治部記者

- 立石 顕

- 2014年入局。2020年から政治部。当時の菅総理大臣の総理番を経験後、防衛省担当を経て自民党を担当。

- 政治部記者

- 山田 康博

- 2012年入局。京都局初任。政治部では法務省や公明党の担当などを経験し、現在は自民党を担当。

- 経済部記者

- 大江 麻衣子

- 2009年入局。金融や自動車の担当を経て、遊軍キャップ。

- 経済部記者

- 河原 昂平

- 2023年入局。遊軍担当。物価やまちづくりなど精力的に取材中。

- 神戸放送局(豊岡支局)記者

- 田口 めぐみ

- 2012年から主に兵庫県北部の行政や地域経済を取材。

- 金沢放送局記者

- 竹村 雅志

- 2019年入局。警察や行政担当を経て現在は経済取材を担当。