果てしなき“問い”の先へ 映画監督クリストファー・ノーランの世界

アカデミー賞で最多7部門を受賞した“最新作”は、日本にとって特別なテーマです。第二次世界大戦下、原子爆弾を開発したアメリカの科学者の葛藤を描いた「オッペンハイマー」。世界屈指のヒットメーカーで“ハリウッドきっての鬼才”とも称されるクリストファー・ノーラン監督は、なぜ世界の姿を一変させた科学者に焦点を当てたのか―。常に大きな“問い”と向き合ってきたというノーラン監督。その才能と創造の秘密に迫りました。

出演者

- クリストファー・ノーランさん (映画監督)

- 渡辺 謙さん (俳優)

- 桑子 真帆 (キャスター)

※放送から1週間はNHKプラスで「見逃し配信」がご覧になれます。

アカデミー賞7冠!クリストファー・ノーランの世界

2年余りの交渉の末に、ハリウッドで実現することになった今回のインタビュー。

「Hello.」

「Nice to see you.I'm Maho Kuwako from Japan.」

ヒット作を次々と生み続けるノーラン監督。まずは、その原点や原動力について聞きました。

桑子 真帆キャスター:

そもそもの監督の映画との出会いについて聞きたいんですけれども、映画館で、どういう体験をしてこられたのですか?

クリストファー・ノーラン監督:

初めて見に行った映画はディズニーの『白雪姫』で、4・5歳のころだったと思います。思い出に残る映画がたくさんあり、巨大なスクリーンに映し出された体験は印象に残っています。特に思い出深いのは『スター・ウォーズ』の1作目。そのころ、キューブリックの『2001年宇宙の旅』も上映されました。ロンドンのとても大きなスクリーンで見たことを覚えています。映画監督の私にとって、こうした経験によって、スクリーンが世界への窓になり、どこへでも連れて行ってくれるという感覚を持ち続けています。

28歳で長編デビューして以来、逆向きの時系列でストーリーが描かれる『メメント』や、地球が荒廃した近未来を描いた『インターステラー』など、ジャンルの枠を超えて新たな映像世界を生み出してきました。

俺たちが作った夢の中へ―

『インセプション』(2010年)

ノーラン作品のだいご味が、観客を映画の世界に引き込む“没入体験”。『インセプション』では夢の中の世界を映像化しました。

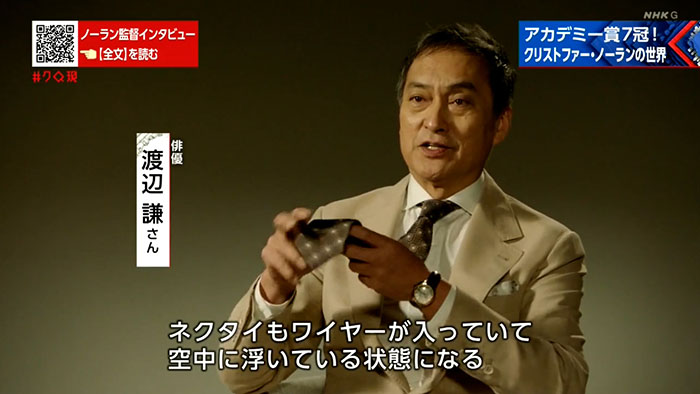

この作品に出演した俳優の渡辺謙さんです。

印象的だったのは、夢の中の無重力状態のシーン。CGを使わずに実写で撮影したといいます。

「体が浮いちゃうので、縛りつけられている。ネクタイもワイヤーが入っていて、空中に浮いている状態になる。靴ひももワイヤーが入っていて、全部作るんですよ。全部作って、体験させて、感覚をちゃんとカメラで拾っていくというスタイルの撮影だと思いますね。セットで起こることが非常にリアルなので、ものすごい想像、イマジネーションの世界をドキュメンタリーのように撮っている」

桑子:

そういう経験を私たちにさせてくれる作品を、本当に多く作っていらっしゃるなと思うんですけれど、撮影のプロセスで大切にされていることはどういうことなんでしょうか?

ノーラン監督:

映画の世界は主観的な没入体験によって作られると思っています。観客は頭で理解するよりも、まずは感情で映画を体験するのだと思います。あまりにも知的に訴えかけてしまうと、観客は映画に没入できなくなるのです。映画が効果的なら、夢のような状態に置かれ、別の現実を体験できます。そこから知的な問いが生まれ、観客の体験をさらに豊かにするのです。

答えの見つからない“問い” クリストファー・ノーランの世界

映画作りについて、こんな言葉も残しています。

一つの作品を完成させたとき“問い”が必ず残る

次の作品では、まずそれを拾い上げるところから始まる

ノーラン監督の作品は、私たちに、さまざまな問いを投げかけます。

世の恐怖を征するため、お前が“恐怖”になれ

『バットマンビギンズ』(2005年)

正義を貫くとき、どのような代償が伴うのか。(『バットマン』三部作)

記憶は思い込みだ。記録じゃない

『メメント』(2000年)

人が生きるために大切なのは記憶なのか、事実なのか。(『メメント』)

家族の絆は時空を超えるのか。(『インターステラー』)

「“それは解明できるのか” その発想が常に映画の中に揺蕩(たゆた)っている。見つけきれなかった答えを繰り越していく」

桑子:

監督の映画は毎回いろんなことを考えさせられます。問いも、私たち自身に残ります。やっぱり常に問い続ける、考え続けることは大事だと考えていらっしゃいますか?

ノーラン監督:

「答えの見つからない“問い”が私を作品へと導く」それは無意識のプロセスなのです。“問い”を立てることを意識しすぎないようにしています。どんな感情が湧き立ち、何に興味を持つのか。そのプロセスが自然に起こるように心がけています。物語をどのように紡いでいくか、個人的な気付きから発想していくのです。

なぜ今 世界を一変させた『オッペンハイマー』に焦点を?

君は、人類に滅ぼす力を与えた

『オッペンハイマー』

25年以上のキャリアの中で最高傑作とも評されるのが、最新作『オッペンハイマー』(3月29日の日本公開)です。主人公は、アメリカの物理学者ロバート・オッペンハイマー。第2次大戦中、オッペンハイマーは原子爆弾を開発するマンハッタン計画を指揮します。しかし、戦後、水素爆弾の開発に反対の声を上げ、社会から孤立していきました。

桑子:

監督にとって、初めて歴史上の人物を主人公にした作品と伺っていますけれども、なぜ、オッペンハイマーを描こうと思われたんでしょうか?

ノーラン監督:

オッペンハイマーの物語には、かなり前から関心がありました。私が育った1980年代のイギリスは、核兵器や核拡散の恐怖感に包まれていました。初めてオッペンハイマーの名前を耳にしたのは、スティングの『ラシアンズ』を聴いたときです。「核兵器はオッペンハイマーの死のおもちゃ」だと歌っていました。実際にオッペンハイマーを映画にできると考え始めたのは、『アメリカン プロメテウス』という彼の生涯を描いた本を読んでからです。

オッペンハイマーが生きたのは、科学技術が戦争へと深く結び付いていく時代。アメリカをはじめ、ドイツや日本も原爆の開発を競うように進める中、人類初の核実験を成功させたのがオッペンハイマーでした。

映画では、物語の序盤から、オッペンハイマーの心の揺れがさまざまな形で表現されていきます。その1つが原爆開発へと突き進む中、旧知の科学者とやり取りする場面。

(イジドール・ラビ )

「爆弾は善人も悪人も無差別に殺す。物理学300年の集大成が大量破壊兵器なのか」

(オッペンハイマー)

「分からない。そんな兵器を僕らが預かっていいか。だが、ナチスではいけない。やるしかないんだ」

『オッペンハイマー』

桑子:

彼の内面が抱えているジレンマだとか、あと、葛藤にも関心を持っていらっしゃったのでしょうか?

ノーラン監督:

そうですね。映画はオッペンハイマーを演じた俳優を通して、観客を引き込もうとしました。観客は彼(オッペンハイマー)の視点から世界を見ていきます。いろんな場面でオッペンハイマーが直面したジレンマを追体験します。科学者たちと原子力の可能性を発見して知識を深めていく場面、敵国よりも先に核兵器を開発しなければならない姿を目にします。私が一番見せたかったのは、オッペンハイマーが“その先を知っていたこと”。核が世界に解き放たれることで、多くの負の結果をもたらすと見抜いていました。先を見通せる科学者だからこそ負の結果を分かった上で、矛盾した現実に直面し、あのような道を進まなければならなかった。オッペンハイマーのジレンマに観客を巻き込もうとしたのです。彼の人生を、そのまま追体験してもらうことに挑戦しました。オッペンハイマーは生涯を通して複雑な感情や思考と向き合ったのです。

オッペンハイマーは原爆投下をラジオで知ったとして、広島・長崎への投下場面や21万人以上が犠牲となった惨禍は描かれていません。

原爆の被害が、なぜ、ほとんど描かれなかったのか。被爆国・日本へのメッセージを求めましたが、「映画をどう見てほしいか明言したくない」などとして回答は得られませんでした。

「わかりやすいメッセージとしては明示されないが、この映画には核兵器の恐怖が組み込まれています」

ノーラン監督と20年以上親交を続けてきた、映画評論家のトム・ショーンさんです。

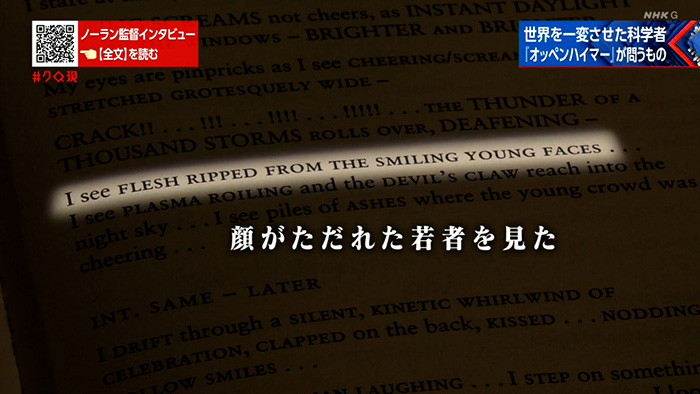

オッペンハイマーの伝記をもとにノーラン監督が脚本を執筆した、今回の映画。脚本は、オッペンハイマーの1人称で書かれ、原作にない場面がいくつも加えられています。その1つが「顔がただれた若者を見た」という場面。

原爆投下後、アメリカ社会から拍手喝采で迎えられたオッペンハイマー。映画では、喝采を送る人々の1人が突如、被爆者とみられる姿に変わり、オッペンハイマーの心象風景が構成されます。

「重要なのは“やけどを負った被害者”を演じたのが、ノーラン監督の娘だということです。つまり、核兵器で顔がボロボロになったのは、自分の娘なのです。ノーラン監督は核兵器の破壊力を自分事として捉え、表現したのだと思います。ノーラン監督の映画は“見終わった瞬間から始まる”“その後の世界がある”という意味で、感動して忘れる他のハリウッド映画とは大きく異なります。あなたの頭に忍び込み、居座る。それが観客の心に残る大きな力になっているのです」

核の歴史と向き合う、重く苦しい時間でもある今回の作品。ノーラン監督は、どんな問いに導かれたのか。

桑子:

『インターステラー』『テネット』、それから今回の『オッペンハイマー』と、科学技術に関しての作品を作ってこられたように見えます。そこに連続性も私たち感じているんです。今回の『オッペンハイマー』に向けて、どんな問いと向き合ってこられたのでしょうか?

ノーラン監督:

(前作の)『テネット』の問いは“それが発明されなかったことにできるのか”。核の脅威や世界に解き放たれた意味について考えさせられました。

このワードだけは覚えておけ。“TENET(テネット)”

『テネット』(2020年)

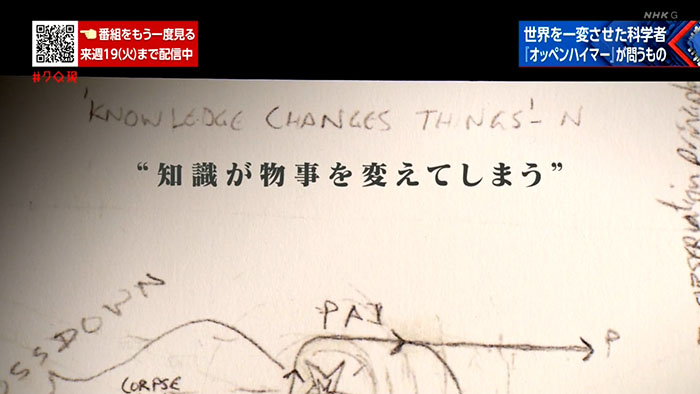

映画『テネット』で主人公に課されたミッションは、第3次世界大戦を止めること。大量破壊兵器の使用を阻止できるのか、物理学の法則など、さまざまな科学的な知識をベースに作られています。構想を記したメモにはこう書かれていました。

知識が物事を変えてしまう

ノーラン監督が記した『テネット』のメモ

ノーラン監督:

知識の危うさ“一度知ったら元に戻れない”。これは私が様々な映画で模索しているテーマですが、『テネット』に出演した俳優がオッペンハイマーの演説集をくれたのです。核の脅威は「管理できる」「封じ込められる」とポジティブな方向に捉えていて、こうした1950年代の彼の言葉を読むと、とても怖くなりました。その瞬間に引き戻されたようで、ゾッとしたのです。地球を破壊する可能性を知っていながら、科学者たちはボタンを押したのに…。『テネット』を作り終えたとき、こんな“問い”が残りました。“核をこの世にもたらし、世界を一変させてしまったのは何者なのか”。

世界は、今なお、核の脅威に覆われています。ウクライナに侵攻したロシアは、核戦力による威嚇を繰り返し、欧米側をけん制しています。アメリカも、使用のハードルが下がると懸念される小型核の開発を強化しています。

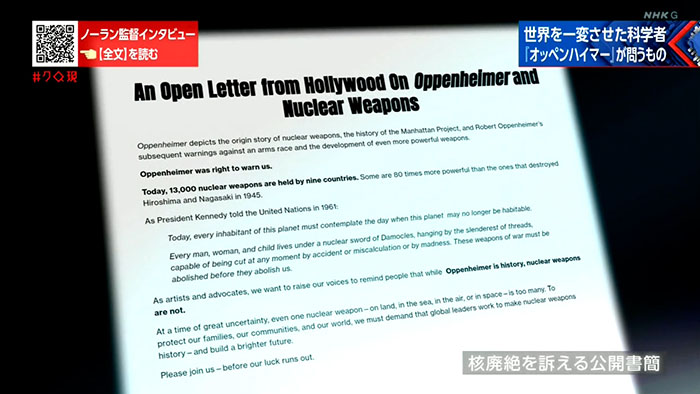

『オッペンハイマー』の映画公開後、出演した俳優などが世界の指導者に対し、核兵器の廃絶を訴えました。

桑子:

実際に今回の作品をきっかけに、多くのメディアが核兵器だとか科学技術について取り上げて、人々が考えるきっかけになっているのかなと感じるのですけれども、この社会の変化を、監督ご自身はどうご覧になっているのですか?

ノーラン監督:

10代の息子に、このプロジェクトのことを初めて話すと、息子はこう言いました。「僕たちの世代では核兵器にあまり関心がない。気候変動に比べると懸念ではない」。衝撃的でした。核兵器に対する意識や恐怖心は、地政学的な状況によって変化しています。これは常に意識し、懸念すべきです。

映画のメッセージについて、多くを語ることのないノーラン監督。今回、核の脅威について踏み込みました。

ノーラン監督:

映画は絶望感で終わります。それは物語には必要なことでした。しかし、核の危機が迫る今、現実社会では絶望感で終わらせてはいけない。核の脅威をできる限り減らすよう政府に常に圧力をかけ、私たちは危険性を常に認識することが必要です。この映画を体験することで核兵器の脅威について、若者たちに関心を持ってもらえると信じています。

果てしなき“問い”の先へ クリストファー・ノーランの世界

ハリウッドの一角には、映画の歴史を動かし、殿堂入りを果たしてきた監督たちの名が刻まれています。ここに41歳の若さで、その名を刻んだノーラン監督。映画の探求は、どこまで続いていくのか。

桑子:

今、監督にとって映画作りというものが、どういうものなのか、どういうことを伝えたいと思って臨んでいらっしゃるのでしょうか?

ノーラン監督:

自分自身を忘れるほど没頭できる媒体、それが映画です。とてもパワフルで、異なるさまざまな分野を取り入れることができる。人類が発明した中で、最も訴求力がある媒体です。視覚的な写真、物語的な言葉、音楽、サウンドでもあります。人間のあらゆる側面が、映画をどう作り、どう受け取るかにつながるのです。それが、私にとって最も大切なことです。私は映画を通して、特定のメッセージを伝えようとは思いません。メッセージありきで自意識過剰になると、観客を失いかねないからです。私の関心を観客の心に響くよう変換してくれる。映画を信頼しています。

そして、果てしない“問い”の先に、どんな世界を生み出していくのか。

ノーラン監督:

“これまでの映画を土台にする” それが私の立場です。映画の100年の歴史を見ると、技術の進化があり、作品性も高まっています。映画の可能性は飛躍的に広がったと思います。映画監督として、その限界に挑戦したいものです。人々が成し遂げてきた土台と技法を使って、映画の可能性を広げるのです。アプローチは無限です。より自由に探求したいのです。

桑子:

今、『オッペンハイマー』を作り終えて、どんな“問い”が残っているのでしょうか?

ノーラン監督:

『オッペンハイマー』がどんな“問い”を残したのか、まだ考える余裕がありません。まもなく、そのプロセスが始まります。

桑子:

これからも作品を楽しみにしています。ありがとうございます。

ノーラン監督:

Thank you.

「みずから、果てしない“問い”と向き合っているクリストファー・ノーラン監督。考え続けることの大切さを、私たち観客にも訴えているように感じました。今回の作品から、どんな“問い”が生まれ、どんな作品へとつながっていくのか。注目していきたいと思います」