“幸せ”で業績アップを目指せ 栗山英樹と“ウェルビーイング”

栗山英樹さん生出演!WBC優勝の背景にあった“幸福”とは?▼職場の幸福度アップで生産性や売り上げが向上したり、離職率が減ったケースが!?▼コミュニケーションが活発になる“幸せの三角形理論”▼「“部下の幸せ”と“業績アップ”の両立は難しい」とお悩みの方は必見!新時代の理想の上司像を目指す大手IT企業の管理職に密着しました。

出演者

- 栗山 英樹さん (2023WBC日本代表監督)

- 石川 善樹さん (予防医学者)

- 桑子 真帆 (キャスター)

※放送から1週間はNHKプラスで「見逃し配信」がご覧になれます。

栗山英樹さんが読み解くウェルビーイング

桑子 真帆キャスター:

職場の“ウェルビーイング”。

これまでは、頑張って業績アップするから仕事が楽しいと考えられていたのですが、逆に仕事が楽しいからおのずと業績がアップするという真逆の考え方なんです。

これが今注目されていますが、栗山さん、この考え方はいかがでしょうか。

栗山 英樹さん (2023WBC日本代表監督)

栗山さん:

やっぱり選手が大活躍する時というのは楽しそうに見えるし、楽しくやっているし。ですから僕もWBC決勝戦はある意味本当に楽しかったです。

桑子:

それで結果もついてきたということですね。

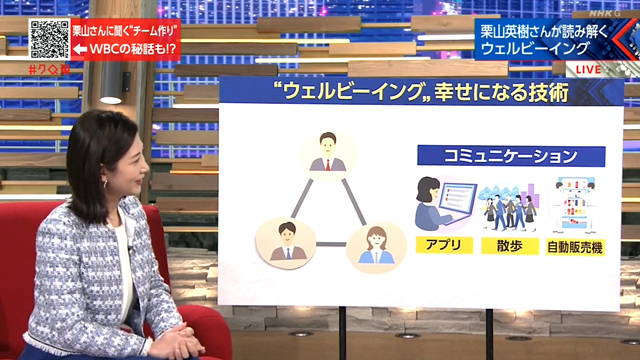

では、どうすればこの考え方になれるのか。今、さまざまな試行錯誤が始まっています。

“職場の三角形” 社員の幸福度アップ

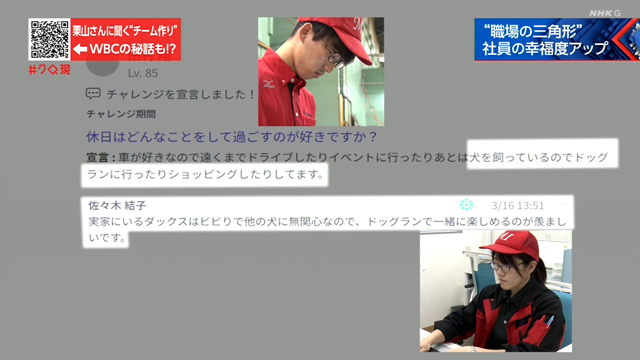

ウェルビーイングに取り組み始めた、社員35名の金型メーカー。社員の幸福度を高めるために取り組んでいるのは、2023年1月に導入した「コミュニケーションアプリ」。

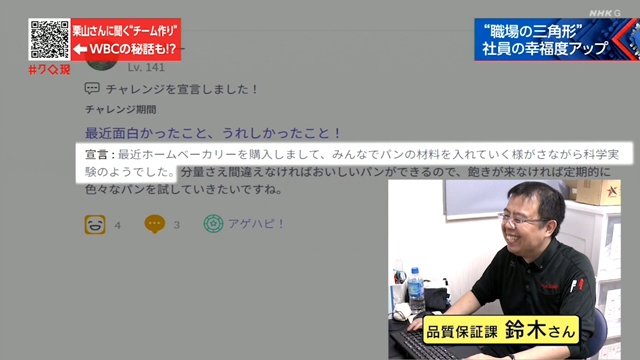

まず、無作為に3人組が選ばれ、3人に対して「昨日の自分をどう超えるか」「人に感謝を伝える」などのお題が毎日与えられます。例えば「面白かったこと」というお題には。

最近ホームベーカリーを購入して、パンの材料を入れていくさまが科学実験のようでした

ほかの2人は、その投稿に返信します。

パンの焼きあがりの匂いで朝を迎えられるの素敵ですね

なるほど、鈴木家はパン派っと、、

アプリを開発したのは、大手総合電機メーカーの社内ベンチャーです。

開発の陣頭指揮にあたった矢野和男さん。ウェルビーイングな職場と、そうでない職場とは何が違うのか。ITを駆使して10万人のデータを集めました。

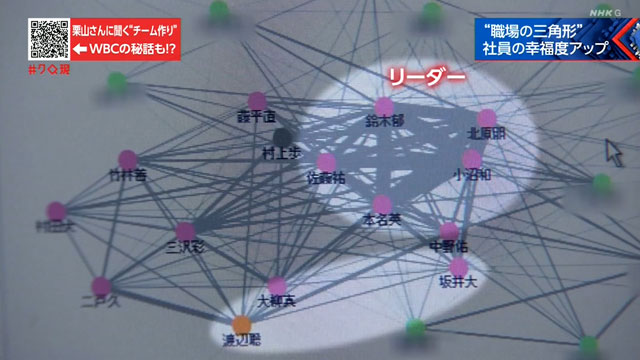

見えてきたのは、社内で誰と誰がコミュニケーションをとっているのか。

線の太さは、その量に比例します。ある企業の場合、組織のリーダーから太い線が出ています。しかし、部下同士の線は細くなっています。これは、コミュニケーションが上から下への一方通行「トップダウン」の組織といえます。

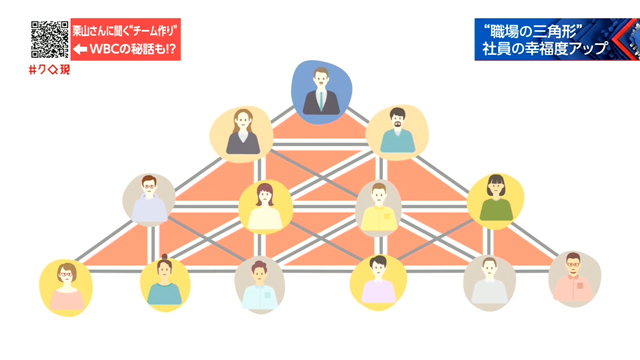

これに対し、「ウェルビーイング」な組織では雑談などで横とつながり、三角形のコミュニケーションをとっていることが分かりました。

「三角形は何かというと、人として仲間としてつながっている。そこをきっかけに会話が始まると、もっとイノベーティブな実行につながり、生産性が高まっていく」

金型メーカー社長の宮田和久さんがアプリ導入を決めたのは、“ある出来事”がきっかけでした。

「金曜の夜にみんな帰ったと思っていたら、1人で品質保証課の社員がここ(デスク)に座って涙を流しているんですよ。ダメな会社じゃないかと(思い知らされました)」

泣いていたのは品質保証課の佐々木結子さん。製造部門で不良品が多く出ていたにも関わらず報告がなかったため、夜遅くまで対応に追われました。

「仕事中の報告が足りない。協力する気持ちが相手にあるのか分からなくなって泣いてしまった」

宮田社長は、自分と社員とはコミュニケーションが取れていても、社員同士のつながりが不足していることに気付いたのです。

「昔はタバコ吸う場所で、(会議では)議題にのぼらない(ような)、たわいない話ができたり、飲み会やら一緒に慰安旅行やら。どうしていけばコミュニケーションをとれるのか」

製造部門との連携が取れず、悩んでいた佐々木さん。アプリを通じて、ほとんど交流がなかった製造部門の人たちとつながることができました。

この日のお題は「好きな休日の過ごし方」。製造部門の田村さんが、

犬を飼っているのでドッグランに行っている

と書き込みました。犬好きの佐々木さん。すぐに返信をしました。

実家にいるダックスはビビりで他の犬に無関心なので、ドッグランで一緒に楽しめるのが羨ましいです

「この人、意外とこれが好きなんだとか、犬飼ってる、よく散歩行ってたりとか、こんなことも知っているんだ、この人って」

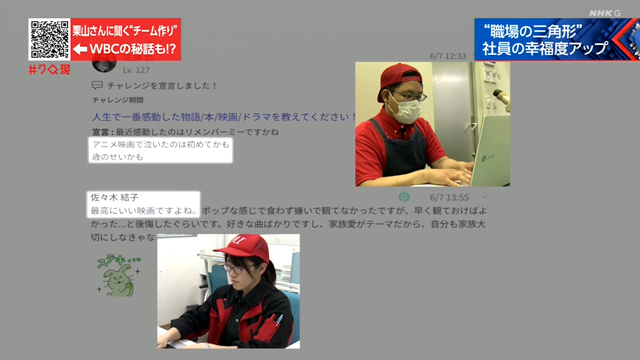

すると3人のうちの1人、(製造部門の)田村さんの先輩、佐藤さんも書き込みを。

アニメ映画で泣いたのは初めてかも

最高にいい映画ですよね

実は佐藤さん、12歳年下の後輩・田村さんとのコミュニケーションに悩んでいました。田村さんを指導すると、すぐに「大丈夫です」と答えるので何を考えているのか分からないといいます。

「会社をよくしたい気持ちはあると思うけれど、その熱量を感じ取れないのはあります」

そんな中、アプリのやり取りを通して田村さんの心のうちを知ることになりました。

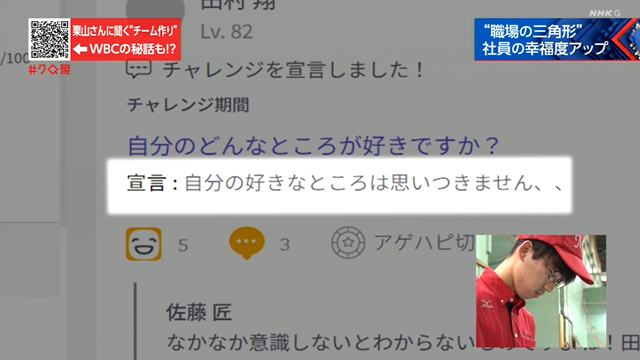

「自分のどんなところが好きですか」というお題に田村さんは…

自分の好きなところは思いつきません、、

と答えたのです。

田村さんを励ましたのが佐々木さんでした。

田村さんは1番年下で色々と気を遣ってくれてたり

周りの方も頼もしいと思っていると思いますよ

佐藤さんと佐々木さんは、田村さんが自信を持てるように職場でもまめに声をかけるようになりました。

アプリを導入して半年。横の連携が良くなり作業効率がアップ。残業時間が減ったといいます。

「教えてもらったり褒めてもらうと、また次頑張ろうと思う。これからもっと勉強しようと思います」

雑談で「生産性」「モチベーション」がアップ?

<スタジオトーク>

桑子 真帆キャスター:

ここからは長年ウェルビーイングを研究されている、予防医学者の石川善樹さんにも加わっていただきます。

まず栗山さんにお伺いしますが、WBCのジャパンの皆さんの仲のよさ、雰囲気のよさがとても印象的で、三角形のコミュニケーションを作ることで何か意識されていましたか。

栗山さん:

例えば僕が上にいるとして、横軸は「話してほしかった」ので。実は、それもあってキャプテンを決めなかった。というのは、(選手1人1人が)自分がキャプテンだと思ってくれれば「ああしよう、こうしよう」と選手同士が話をしてくれると思ったので、それはちょっと意識しましたね。

桑子:

VTRを見ていると、仕事中に雑談というのは「そんなしている暇ないよ」という声も聞こえてきそうですが、石川さん、それでもやはり雑談は大事ですか。

石川 善樹さん (予防医学者)

長年にわたりウェルビーイングを研究

石川さん:

そうですね。昔から繰り返し研究結果で出ているのですが、若干直感に反するのですが雑談をしている職場のほうが「生産性」とか「モチベーション」が高いんです。

なので、雑談を通して重要な仕事をしていることもあるのだと思うんです。とはいえ、職場ですから雑談ばかりしているわけにはいかないです。雑談のベースには、ちゃんと「規律」とか「責任感」があってこその雑談です。

そういう意味では、WBCのチームは選手の一人一人に「責任感」とか「規律」というのは、どうやって持たせたんだろうかというのが気になりますね。

栗山さん:

「やること」と「話」はメリハリしっかりしていくのはあったのですが、「責任感」を持たせるという意味では僕は選手たちにそれぞれメッセージを手紙で書いた時、要するに日本代表はチームなんじゃなくてあなた自身なんです、一人一人が日本代表そのものなんです、「俺が日本代表だ」と思うとちょっと意識が変わりますよね。それはすごく伝えさせてもらいました。

桑子:

自分のチームだと思うと、責任もそこに芽生えてくると。

栗山さん:

と思うんですよね。自分は一員じゃなくて自分の会社だと思うと、考え方が変わりますよね。

石川さん:

だからですかね。今回のWBCのチームは悲壮感がないように見えたんですよ。お国のためにという感じより、楽しそうにやっていたのは「自分のチーム」だという感覚があったから。

栗山さん:

勝とうぜ、俺たちのチームなんだ、というのを求めたのは事実ですよね。

桑子:

雑談を生むコミュニケーションを生むために、VTRでは「コミュニケーションアプリ」をご紹介しました。

三角形を生み出すために、ある監査法人では「散歩」を導入したんです。部署や立場の関係ない人同士で1時間一緒に歩くと、仕事以外の会話が自然に生まれたんだそうです。さらに「自動販売機」もあります。

ある会社では、雑談が生まれる自動販売機を導入しました。2人の社員が同時に社員証をかざさないと、飲み物が出てこないという仕組みになっています。こうすると自販機の周りで雑談が生まれやすくなりますし、職場から離れた場所に自販機を置けば、その道中で雑談が生まれる効果もあると。いかがでしょうか。

栗山さん:

確かに飲みながら誰かと話しますもんね。

桑子:

栗山さん、メンバーの中には「自分はそんなにコミュニケーション得意じゃないよ」という人もいると思うんです。今までいろんな選手と接してきた中で、どういうことを意識されてきたのでしょうか。

栗山さん:

今回WBCで監督をやっていて意識していたのは「片思い」。

要するに自分が相手に嫌われたくないとか好かれたいとか、もちろん僕もあるけれど、そこに行くと、伝わるものが伝わらない。「俺、おまえのことずっと見ているし、おまえのために何とかしたいんだよ」ということを「うっとうしい」と言われようが何しようが、とにかく伝える。伝え方はいろいろありましたけど。その思いだけは忘れちゃいけないなとは思っていました。

桑子:

コミュニケーションを円滑にするため、ウェルビーイングであるために今お話をうかがっていて見えてくるのは「心理的安全性」がいかに保たれている状態にするかということだと思います。その「心理的安全性」をどう高めるのか。ある企業の取り組みからヒントを探っていきたいと思います。

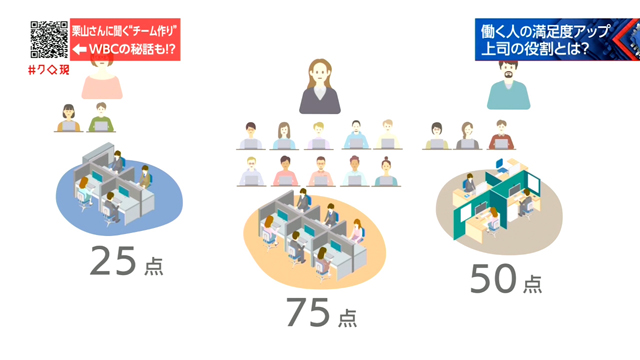

働く人の満足度アップ 上司の役割とは?

従業員およそ12万人の大手情報機器メーカーです。

ペットを連れて仕事ができるオフィスを設けるなど、4年前からウェルビーイングな職場作りに取り組んできました。

中でも重視しているのが、年2回実施している「従業員満足度調査」です。「やりがい」や「信頼できる仲間がいるか」など、職場の環境を社員が評価。結果は社内で公開されます。

高い評価を受けた管理職のもとには人材が集まりやすくなります。管理職の意識を変えることで、会社全体のウェルビーイングを高めるのがねらいです。

「従業員満足度調査」でウェルビーイングが非常に高いと評価された、友廣啓爾さん。

顧客の新規開拓を担うリーダーです。業務時間にヨガを取り入れるなど、独自の取り組みをしてきました。3人で立ち上げたこの部署。異動を希望する社員が相次ぎ、今では80人を超える大所帯になりました。

友廣さんは、どうやって職場のウェルビーイングを向上させているのでしょうか。秘訣はランチを一緒に取ることだといいます。

「稲箸さんは“推し”の話。NMなんとかの“推し”。稲箸さんは“推し”以外はないんですか?」

「“推し”以外は野球観戦が好きで。ヤクルトが好きなんです」

こうしたやり取りを通して、80人の部下全員の人となりを把握しています。

「岡さんはご両親が教師で」

「そうです、よく覚えてらっしゃる」

「あたりまえじゃないですか、みんなのこと覚えてる記憶力だけはいいんだ」

「大勢の中でも見つけてくれるとうれしくないですか。大勢の中の1人じゃなくて、1人の中の1人なんだよって心がけてメッセージするようにはしてます」

さらに友廣さんは、自分の欠点や失敗談を共有する会議を定期的に開催しています。

「お客様が本当に困っていることにフォーカスせずに、商談をセッティングした」

「私のノットグッド(欠点)は、ロジカルじゃないし感情的」

「いいよね、自分の弱みをさらけ出す。弱みをちゃんと自分で理解して、みんなの前で言うのはすごく重要」

失敗や欠点を共有し、原因を探ることで新しいアイデアが次々と生まれているといいます。

そのひとつがこちら。

売り込みに夢中になるあまり、キーパーソンがつぶやいた重要なヒントを聞き逃したという失敗談から生まれたのが、電話をかける時に2人組になり、横で冷静に話を聞いている1人がアドバイスする取り組み。

「意見を否定されないのが大きい。まずは話を聞いてくれる環境なので、それがすごく安心」

「心に火をつけてくれるリーダー。自分の中にやる気がふだんより満ちる」

従業員満足度の評価は全社に公開されているため、ウェルビーイングが低い管理職は高い人に学びに行くことができます。

この日、友廣さんを訪ねた管理職がいます。

横川博行さん。会社のイメージ戦略を担う部門を束ねる統括部長です。横川さんは、80人の部下とこまめに1対1の面談を行い、コミュニケーションを取ってきました。しかし「従業員満足度調査」で厳しい評価を下されました。

「自分の中では非常にオープンに接しているつもりだけれど、『上で何が起こっているかわからない』『どうしてこういう結果になって、こういうアクションが起きているかわからない』とか、ショックなところあります」

部下に“考えていることが伝わってこない”と評価された横川さん。友廣さんのアドバイスは。

「How(どうやって)とかWhat(なにを)ばかりだとダメ。Why(なぜ)のアプローチ。言語化ですよね」

“なぜ”を意識して伝えられるか。横川さんは、5月から始まった組織改変のねらいを自分なりのことばで伝えました。

「われわれは商品を売る会社から人がサービスを提供する会社になるんですね。この会社の企業イメージ、ゆくゆくはその先にある中身も変えていける活動だということが重要だと皆さんの中で腹落ちできれば」

「こういう指示で(How)やってください、なにを(What)やってくださいがほとんどだった。もっと根幹のところの目指すべき姿っていうのをちゃんと伝えられたっていうのが大きい」

ウェルビーイングを守るための「健全な多重人格」

<スタジオトーク>

桑子 真帆キャスター:

やはり部下とすると「上が何を考えているか」というのは共有したいし、自分を1人の人間として見てほしいというのはとっても強くあるんですよね。

栗山さん、いろんなコンディションの選手たちがいますが、どう向き合っていたんですか。

栗山さん:

例えば野球は9人しか出られないし、ベンチの選手、特にベンチの一生懸命さはすごく重要なんです。

でも力が多少足りなくても「この部分だけは俺、トップになれるぞ。プロ野球の世界でもこういうふうになれるぞ」という、それが1つ突出すれば生きていけるし、選手が生きる道をとことん探しながら一緒に話をするような努力。「特徴を生かせ」というところは意識していました。

桑子:

VTRでもありましたが、ポイントを少し挙げています。

・失敗を共有

・“なぜ”の言語化

部下・選手のことをよく知らないと、そういったことも伝えられないですよね。さらにVTRでは失敗や欠点を共有したり、なぜそれを今やっているのか言語化をするということがポイントとして挙がってきました。

石川さん、これを担う上司の負担はものすごく大きいと思うんです。上司のウェルビーイングはどう守るんですか。

石川さん:

最近ウェルビーイングの業界で言われているのですが、会社以外に居場所をどれだけ持てるのか。居場所がいろんなところにたくさんあるという人は、ウェルビーイングを保ちやすいと言われてます。

どういうことかというと、会社では何者かであるわけじゃないですか、上司として。つねにその仮面って、つらいわけです。時に自分が何者でもない自分になれる場所があるかとか、要するにいろんな自分がいるということが大事だと。

桑子:

例えばどういう場所ですか。

石川さん:

昔からよくあるのが近所のスナックとか居酒屋のようなところで。自分が何の仕事をしているのかも分からないけれども、居心地よくいられる。専門的には「健全な多重人格」と言うのですが、何者かである自分、あるいは何者でもない自分、いろんな自分の内面の多様性ですよね。それがウェルビーイングを保つと。

桑子:

栗山さんは、上司・トップの人間としてウェルビーイングをどう守っていますか。

栗山さん:

今の響きましたね。「健全な多重人格」。僕は部屋にいる時も24時間365日、監督然としていなきゃいけないとすごく思っていたのですが、逆なんですね。何でもない自分を意識すると両方がうまくいくというか、そういうことなんですか?

石川さん:

だと思います。であるし、特に栗山さんはこれからの人生を考えた時に優勝しちゃったからみんな「先生、先生」「監督、監督」とだんだんフィードバックがかからなくなるじゃないですか。だからこそあえて自分が初心者である何者でもない居場所というものを持っておくと、そこからまた新しいイノベーションが生まれるかもしれないし。

栗山さん:

「勘違いするな、勘違いするな」って今はすごく思うんですけど、そうすると感謝だったり、ありがたさをもって素直に生きていけるということなんですね。

石川さん:

だと思いますね。

桑子:

カウンセリングの場にもなってきました。

石川さん:

すいません(笑)。

栗山さん:

いえ、ありがとうございます。

桑子:

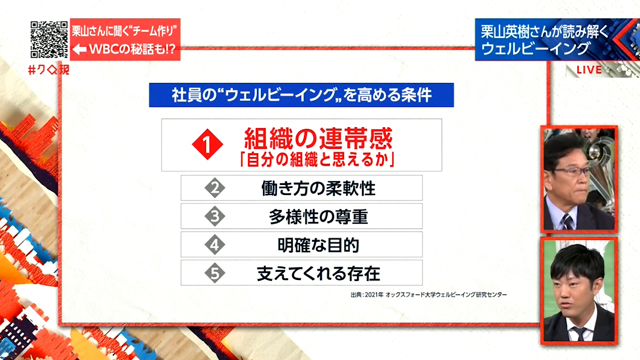

石川さん、ウェルビーイングを高めるために最新の調査があるということで、どういうものでしょうか。

石川さん:

結局ウェルビーイングを高めるために何がいちばん大事なのかという調査なのですが、2,000万人弱を対象とした世界最大規模の調査で、結論から言うと「組織の連帯感」だったんです。お給料とかそういうことも大事なんですが、ウェルビーイングという観点では「組織の連帯感」。

桑子:

どういうことでしょうか。

石川さん:

言いかえると、まさに先ほど栗山さんがおっしゃった「このチームは“自分のチーム”だと思えるかどうか」。「このチームに自分の居場所があるか」。さらに言うと「このチームを“自分のチーム”だと思えるか」。そういう「組織の連帯感」ということですね。

桑子:

栗山さん、やはり意識されていましたか。

栗山さん:

いちばん僕が嫌だったのは「ひと事」にしてほしくなかったんですよ、いろんなことが。「ちょっと僕は関係ない」、そうではなくて全部「自分事」で考えて、みんなが協力して、何かいろんな知恵を出して、前に進むからというのはすごくあったので。それで、「あなたが日本代表だと思ってください」というお願いをした感じではあったんですけれども。

桑子:

選手たちにしっかり伝わったということですね。

栗山さん:

いや、伝わったかどうか分からない。勝ったのは選手たちが頑張ってくれたんで。

桑子:

私たちは本当にたくさんの感動をもらいましたけど、栗山さん、石川さんに最後何か聞きたいことはありますか?この場ですから。

栗山さん:

何でもない自分って結構作るの難しいんですけど、何でもいいんですか?

石川さん:

何でもいいと思います。本当に今まで全然経験したことのないような場所とかに行ってみると。

栗山さん:

なるほど。

桑子:

経験したことのない場所に行ってみる。何者でもない栗山さんも楽しみにしております。ありがとうございました。

公共事業や銀行投資も 目指せ!幸福度アップ

ウェルビーイングに取り組む企業に、公共事業の入札や銀行の融資の優遇措置を与える。そんな大胆な政策を始めたのが福岡市です。現在400社以上が参加しています。

企業に求められるのは、内容よりも取り組む姿勢です。

「マッサージとか整体も取り組みつつあります」

「社員を幸せにしないと社員が長続きしないでしょ。大いに期待しているよ、これは」

ウェルビーイング世界一を目指して。あなたも始めてみませんか。