山本五十六に新証言 “逆立ちのおじさま”が“英雄”にされた理由

- 2022年1月21日

「あの時代、男の子はみんな山本五十六元帥に憧れていました」

戦時下の日本で“英雄”と呼ばれた海軍軍人・山本五十六。

当時小学生だった女性は、山本の姿に“強い日本”を重ね、戦争の勝利を信じて疑わなかったといいます。一方で、山本の身近にいた人は、人々があがめた姿とは違う“おじさま”の素顔を知っていました。

人々が“熱狂”した山本五十六とはどんな人物なのか。そして、山本を通して見えてきた、当時の日本社会を取り巻いていた“空気感”とは。貴重な証言から迫ります。

(新潟放送局/ディレクター 土屋詩美)

開戦の鍵を握る・山本五十六とは?

「やってみせ、言って聞かせてさせてみて、ほめてやらねば人は動かじ」

今も人材育成の金言とされることがあるこの一節。多くの部下を束ねた山本五十六の言葉だとされています。

山本五十六は連合艦隊司令長官として「真珠湾攻撃」作戦を実行した人物です。

1941年12月8日、日本の航空部隊がハワイ真珠湾にあるアメリカ軍基地に対して行った奇襲攻撃で、2400人あまりのアメリカ軍将兵と民間人が亡くなりました。この真珠湾攻撃をきっかけに4年8か月に及ぶ太平洋戦争が始まりました。

戦争の口火を切り、日本では“英雄”、アメリカでは“悪魔”に例えられた山本五十六。しかし、その姿とはまったく違う“素顔”が80年たった今、見えてきました。

親族が初めて語る素顔 “逆立ちのおじさま”

「本当にお優しい方でした、おじさまは」

そう笑顔で語るのは、山本のいとこの娘にあたる荻島温子(88)さんです。

これまでテレビの取材に応じたことはありませんでしたが、「太平洋戦争80年目の節目に、本当のおじさまを知ってほしい」と、取材に応じてくれました。

幼いころ、萩島さんの家の内玄関からふらっと訪ねてきては、いつも一緒に遊んでくれたという山本。

荻島さんは「おじさま」と呼んで、父のように慕っていたといいます。

山本と幼いころの荻島さん

荻島さん

「おじさまは面白いんですよ。逆立ちしてくださったり、あられを上に投げて、口でお取りになったり。台所で軍服の袖をまくり上げて、ぬかみそに手を突っ込んでかき回されたときは、ちょっとびっくりしました。祖母が次の日の朝に食べようと思っていたキュウリだかナスだかを“五十六さんに食べられちゃった”と言っていたのを思い出します。特別な方、偉い方だと私は思ったことがなかったのね。考えてみれば、失礼なことなのかもしれないのですが、本当に気さくで、ただ面白いおじさまでした」

逆立ちする山本

真珠湾攻撃 “アメリカとの戦争を望まなかったのでは”

真珠湾攻撃の“成功”は当時、ラジオや新聞で大々的に伝えられました。国民は山本を、“英雄”として褒めたたえ、沸き立ったといいます。

しかし、萩島さんは「おじさまはアメリカとの戦争は望んでいなかったのではないか」といいます。

まだ幼いころ、膝の上にのせてよく遊んでもらったという萩島さん。山本がアメリカについてあれこれ教えてくれるのが好きだったといいます。

戦争が始まる前の30代から40代のころ、山本は留学や駐在のため延べ5年間、アメリカで過ごしました。豊富な石油を採掘する現場や最先端の自動車工場などを視察。飛躍的な発展を遂げたアメリカを目の当たりにし、日本との国力の差を思い知りました。

荻島さん

「相当長くアメリカにいらして、日本と資源が違うという話を伺ったこともありますし、もし戦争してしまったら、なかなか終わらないこともご承知だったと思います」

実は、山本は真珠湾攻撃の2か月前、親友に宛てた手紙の中で作戦を指揮することについて「個人の意見と正確に正反対の決意」と漏らしていたことが分かっています。しかし、海軍内では開戦を回避しようという人は少数で、山本の意見は通りませんでした。

アメリカ駐在時代の山本

“英雄”山本五十六に熱狂した人々

アメリカとの戦争に否定的だった山本。しかし真珠湾攻撃以降、皮肉にも“国民の英雄”として熱狂的な支持を集めます。

当時を知る人に話を聞くことができました。山本の故郷・新潟県長岡市に暮らし、開戦時は小学生だった青木桂子さん(88)です。

青木さん

「学校の講堂の前には山本五十六長官の書いた書があって。朝礼で校長先生から山本五十六長官は偉い人だと、とにかく教えられました」

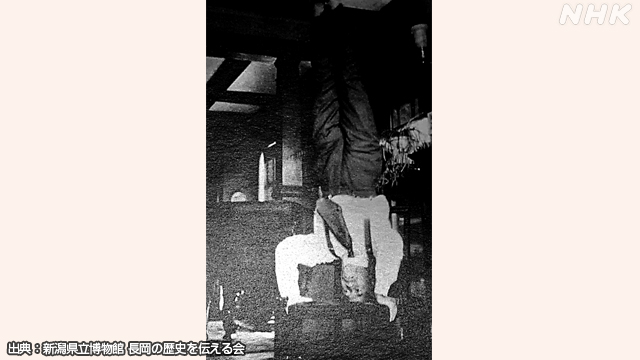

戦時中のある日、学校のみんなで山本宛に手紙を書くことになりました。

その時書いた手紙は現在、地元の博物館に保管されています。手紙には子どもたちが描いたイラストとともに、山本を激励する文章が並んでいます。

青木さんに手紙をみてもらうと、はっきりと覚えていました。

青木さん

「うわぁ懐かしい。こんなの書かされた覚えがあります。戦時色一色で子どももみんな教育されているから、一生懸命、戦地に行っている兵隊さんのためにと書いたんだろうと思います。これは、焼い弾を消しているところじゃないですか。実際には、こんなことやっていないんだけど、『焼い弾が落ちたら、こういうふうに消すんだよ』と教えられていたのを想像して書いたんじゃないかと思います」

青木さんが書いた手紙には、勇ましい言葉が並んでいました。

「山本大将閣下、毎日毎日大へんごくろうさまです。銃後の私達は、体をきたへ、勉強し、第二年目を元気で進むつもりです。米英をこうさんさせるまで、何が何でもやりぬきます」

青木さんがもう一つ忘れられないのは、真珠湾攻撃のあと、毎年12月8日に行われたある学校行事だといいます。

青木さん

「毎年12月8日は戦争記念日だと。お弁当は日の丸弁当しか持ってくるなと言われて、寒い講堂でみんな並ばされて、素足のまま、ガタガタ震えながら校長先生の長い話を聞いたりしました。でも、その時は嫌だとは思いませんでした。戦地の兵士さんを思えば、当たり前という感覚でした」

地元の“英雄”とはいえ、山本に直接会ったことはないという青木さん。

しかし毎日のように、ラジオや大人たちからその活躍を聞かされるうち、「子どもたちの憧れ」になったといいます。

「みんな憧れていたんじゃないですか、山本五十六元帥に。特に、男の子はあの時代、やっぱり軍隊へ行って山本五十六元帥みたいに偉い人になりたいと思っていた子どもたちがいっぱいいたと思いますよ」

熱狂は死後も… “軍神”のように扱われた山本五十六

幼いころ、山本に遊んでもらったという親戚の荻島さん。戦争が始まると直接会うことは少なくなりましたが、ある日、久しぶりに会った山本との会話が印象に残っているといいます。

魚の小骨がのどに引っかかり困っていた荻島さんに、山本は、日露戦争で負傷した指を見せながら、励ましてくれたといいます。

荻島さん

「『おじさんの手を見て。おじさんは、食いしん坊だったからお船の中でおなかがすいたとき、自分の指を2本食べちゃったんだけど、その骨は溶けたから、魚の骨なんてすぐ溶けるよ』とおっしゃって…それが最後の会話でございました」

この会話の2か月後、山本は最前線を視察するため、南方へ。そして赤道近くのブーゲンビル島上空で、アメリカ軍機に撃墜されて命を落としました。

「ああ我らの山本元帥、永久にこの国守らせたまえ 限りなき憤りと敵撃滅の決意を」―山本の国葬を伝えるニュースより

国葬の様子

死後、山本には「元帥」の称号が贈られ、当時、皇族・華族以外では異例となる国葬が執り行われました。

その死は国威発揚にも用いられ、今回、取材に応じてくれた人たちの中には、学校に巨大な肖像画が掲げられたことを覚えている人もいました。

山本への“熱狂”はなぜ生まれた

太平洋戦争史を研究する日本大学の小谷賢教授は、人々が山本に熱狂した背景には、マスメディアの影響力もあると指摘します。

小谷教授

「もともとは軍部が自分たちの戦果を新聞に書かせることで、国民が少しずつ熱狂していきます。新聞が売れるようにと、新聞社側もますます勢いのあることを書くようになり、国民はさらにそれに酔いしれる、という相乗効果でどんどん世論が盛り上がり、熱狂していったということです」

他方で、戦争が長引く中で、国民自身も“英雄”を求めていたと分析します。

「山本は当時としては国民的なヒーロー。その人が亡くなったということで国民が意気消沈するおそれが生じたため、軍部は国葬をやってみたり、偉大な人物として、雑誌や映画などで取り上げて、国民の戦意高揚を図ったのだと思います。一方、国民の側も、戦況が悪化していく中で、ヒーロー、軍神のような存在を求めていたのだと思います」

国葬、そして空襲 “熱狂”への疑問

アメリカでの思い出を語ってくれた“おじさま”の国葬。今回、萩島さんに改めて当時の映像を見てもらったところ、子どもながらに抱いていた違和感を思い出したといいます。

荻島さん

「これだけ慕われていらしたということは、わかりました。でも、あの国葬は悲しいというよりも、非常に無理をしてみんなの気持ちを高揚させるための国葬というか、子どもながらに、なんか違うなっていう意識はありました。戦意高揚だったでしょうね、あの国葬は。戦争に対する“悔しい、なんとしても勝たなければ”というのが国としてはあったんでしょうけど、おじさまは国葬をしていただいて、本当に喜んでいらっしゃるのかなと思いました」

一方、戦時中、山本を激励する手紙を書いた青木さん。

終戦の年、故郷・長岡で空襲があり、自転車店を営んでいた自宅も、思い出の詰まった小学校も全焼。疎開先で終戦を迎えました。

今回、焼けずに残った山本への手紙を読み返した青木さん。あのころ自分たちが大人から教えられたことを、何の疑いも持たずに信じてしまい、一緒になって熱狂してしまっていたと振り返ります。

青木さん

「あとから考えれば、バカだったなと思います。焼い弾はね、この絵のように簡単に消せるようなものじゃない。バラバラバラともう雨あられと降ってくるんだから。アメリカの、あんな量ではとても水で消すなんてものじゃないんですよね。戦争が終わって負けて、ああ、本当はこうだったんだというのを理解して。あのころは戦争反対なんていうことは、絶対に言ってはいけないし、これは正しい戦争だと教えられたわけでしょう。国民がもう少しきちんと勉強して、世の中の動きや世界の動きをきちんと知っていなければいけないんだなと思いますね」

取材後記

今回取材に応じてくれた方々が何度も口にしていたのは「当時は戦争がこんな結末を迎えるとは思わなかった」という言葉です。

それだけ当時の人々にとって、戦争への熱狂は“当たり前”のことだったと想像できます。

今もテレビや新聞、ネットを介して、世の中の“当たり前”が作られる状況は変わらないように思います。

山本の素顔を間近で見ていた荻島さんの次のことばが強く印象に残っています。

「おじさまは、この戦争については、本当に思っていらっしゃることがなかなか通じなかった。なぜ戦争が止められなかったのか、もっと本当に反省して、検証していかないと平和は維持できないと思います」

世の中の“当たり前”がよくない方向へ向かっていくとき、一歩踏みとどまって方向転換するためにも、私たちはこの事実を教訓としてしっかりと心に留める必要があると思いました。