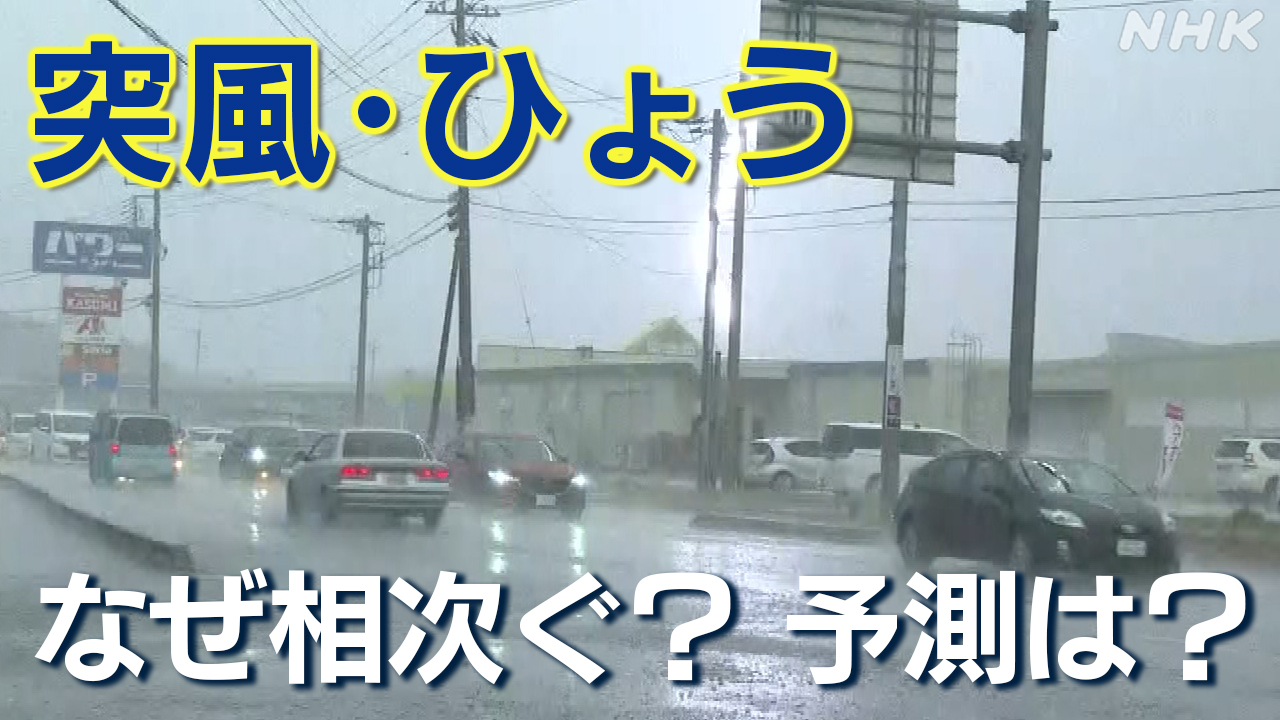

相次ぐ突風・「ひょう」 なぜ?

- 2023年7月13日

関東では7月、突風やひょうなどの被害が相次ぎました。なぜか?予測はどの程度可能なのか。気象のメカニズムに詳しい名古屋大学・横浜国立大学の坪木和久教授に話を聞きました。

突風・「ひょう」が相次いだ状況は

Q. 7月11日、各地に突風やひょうが相次ぎました。どういった状況だったのでしょうか。

積乱雲が急激に発達し、その直下で下降気流が発生し、ダウンバースト(積乱雲から急激に冷たい空気が吹き降ろす現象)のようなものが起きたと考えられます。

7月12日 茨城 境町

7月12日 埼玉 幸手

Q. このところ大気の不安定な状況が続いて、各地でひょうや突風被害が確認されています。背景には何があるのでしょうか?

主な理由は水蒸気の流れ込みです。シミュレーションの結果、日本海側に大量の湿った空気が流れ込んでいたことがわかりました。その水蒸気が西側から山を越え、関東の一帯にたまっていました。

「上空に寒気」→「日中、気温が上昇」→「大量の水蒸気が流れ込む」という大気の状態が非常に不安定になる条件がそろっていました。当時は関東の全域で、積乱雲を発達させるためのエネルギーがあったといえます。

Q. 水蒸気が日本海側から流れ込んだのはなぜでしょうか?

梅雨前線が停滞していたためです。梅雨前線が日本海側にある梅雨末期は、水蒸気が流れ込みやすいのです。

予測はどの程度できる?

Q. 予測はどの程度できるのでしょうか?

今回のような積乱雲はいわゆる「寿命」が短く、急激に発生し、急に突風が起きます。予測そのものは難しいのですが、「大気が不安定だ」という気象情報が発表されますし、「竜巻注意情報」も出ることがあります。竜巻注意情報が発表されるということは強い積乱雲が発生している状況だということです。

7月11日 宇都宮

空を見て冷たい風が急に吹く、黒い雲が出てくる、雷の音が鳴るといった状況であれば竜巻が発生する・しないに関わらず、危険な積乱雲が発生すると思って、できるだけしっかりした建物に入るようにしてください。

Q. 大気が不安定になりやすい状況はいつまで続くのでしょうか?

梅雨明けになって太平洋高気圧が日本付近を広く覆うまでこの状況が続くと思います。梅雨が明けても、台風が近づくと竜巻が発生することがあります。気象情報などには引き続き注意が必要です。