Vol.1 “有毒な男らしさ”を考える

いまSNS上で「#有毒な男らしさ」という言葉が飛び交っています。

「面倒なことは女に押しつける、“有毒な男らしさ”」

「間違えても謝らないという態度、“有毒な男らしさ”」

(英語で Toxic masculinity “有害な男らしさ”とも訳されています)

周りに悪影響を与える「有毒な男らしさ」をコロナ禍で実感する人が増えたといわれます。はたして、その〝解毒剤〟はあるのか。理想の有名人夫婦ランキング“常連”の佐々木健介さん、北斗晶さん夫妻と考えます。

(おはよう日本 取材班)

“自分が稼がねば” 男らしさに苦しめられた男性

街なかで現役世代の男性に聞いてみると…

「こういうご時世で給料面でも厳しい。これ以上下がると自分が情けなくなってしまう。家に帰って相談事をするのは…、弱い人間だと思われたくない」(40代 会社員)

「“男が女性より頑張っている、勝ってないといけない…”そういうのが まだ残っている」(40代 会社員)

『自分の稼ぎで家族を養わねば…』コロナの影響が続く中、そんな思いに追いつめられた男性がいます。松山市内で居酒屋を営む清水裕一(しみず ゆういち)さん(43歳)。

元々はサラリーマンでしたが、子どもが生まれた後に一念発起。9年前に独立しました。「働く姿を家族に見せたい」との思いからでした。

-

清水さん

-

「“男らしさ”のひとつではありますけど、やっぱり“一国一城”じゃないですが、何か一旗揚げて“ちょっとやったよ”という爪痕を残す」

ところが新型コロナの影響で、2か月間、営業は休止。5月の売り上げは去年の2割以下に。助成金の申請書類の作成など、自宅での作業に追われた清水さん。これまで店が休みの日以外は、ほとんど顔をあわすことのなかった子どもたちと一緒に過ごす時間が増えました。

仕事への不安や、慣れない子どもの世話。誰にも相談できないまま、日に日にストレスがたまっていきました。さらに看護師の妻が、コロナ禍においても毎日仕事に行く姿に自分のふがいなさも感じました。そして いつしか子どもたちに、強くあたるようになったといいます。

-

清水さん

-

「ふだんは怒らないんですけど、子どものことまで かまっていられない。余裕がなかった。『早く(勉強)やれって言っているでしょ!』と、よく怒っていました」

妻の恵(めぐみ)さんは、傷ついた娘からこっそり報告を受けたそうです。

-

妻 恵さん

-

「(娘から)『パパには言わないでほしいんだけどね』という感じで。『パパと3人は楽しいけど、ちょっとしたことですぐ怒る』って。主人に、客観的に知っておいてほしいと思ったので、『どう思う?』みたいに尋ねたら、『あー、そうかもしれない』という感じでした」

-

清水さん

-

「言われてハッとしました。反省しました。昔、女性経営者の方に、“いちばん邪魔なのは男のプライド。1円にもならない男のプライド”と言われたことがあって、『何を言っているんだ、この人は』と思っていたんですけど、てきめん そういう部分なんだろうな。わかっているけど、変えられなかった」

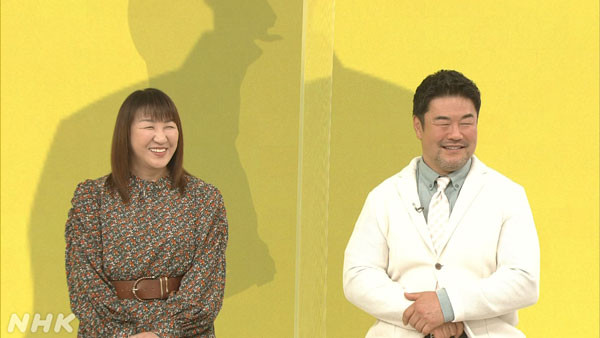

佐々木健介さん&北斗晶さんの家庭は?

-

佐々木健介さん

-

「僕も若かったときは、『俺は男だ!』といばっていましたけど、今は年をとって丸くなった。いいオッサン。洗い物でもなんでも率先してやります」

-

北斗晶さん

-

「そうですね。いいオッサンになりました。(笑)」

-

健介さん

-

「『男だから、やらなきゃいけない!』『家族のために』と思いがちな男性もいるかもしれませんが、たいへんなのは男だけでなく、女性も家事のことなどでたいへん。お互いが分かり合えないといけないですよね」

-

北斗さん

-

「男性が思っているほど、妻のほうは『男だからやらなきゃ!』『男だからやって!』とそこまで強くは思っていないと思う。共に暮らしながら(妻は)『お互いに頑張らなきゃいけない』と思っているでしょうけど、それを口に出して言わないと、(夫にとっては)プレッシャーになってしまうのかもしれないですね」

コロナで露呈!?“有毒な男らしさ”

ジェンダーの問題を男性の視点から研究する「男性学」が専門の田中俊之(たなか としゆき)さん(大正大学 心理社会学部 准教授)は、コロナの影響で生活スタイルが変わる中、“有毒な男らしさ”があらわになったと指摘します。「男は仕事」という社会の代表的な価値観が、通勤不要や収入減などで一気にぐらつく中、変化に対応できずに過去の価値観にしばられ、毒をばらまいている男性が少なくないそうです。

-

田中俊之さん(大正大学 心理社会学部 准教授)

-

「“有毒な男らしさ”からなかなか抜け出せない男性には、2つの共通する傾向があります。

1つ目は、“さびついた有能感”です。高度成長期以降は残業、休日出勤、転勤などをいとわない、全てを仕事に捧げられる人が“有能”とされていました。でも、それは妻が専業主婦だった時代のこと。

今は、出産後も働く女性が増えているし、独身で自分の家計を支えている人も、男女問わず、少なくありません。「24時間 働ける男が“男らしい”」というのは通用しないのに、今もさびついた“有能感”を持ち続けている人がいます。

2つ目の傾向は、“強すぎる支配欲”。

仕事だと自分で計画を立てて、成果を出して…というように、自分でコントロールできていると有能感を得やすい。でも、家庭ではそううまくはいきません。

あす朝早いから子どもを早く寝かせようと計画を立てても、子どもはなかなか寝つかない。そうなるとコントロールできずにイライラして、家族に悪影響を及ぼしてしまうことがあるんです」

ゴリラに学ぶ“令和の男らしさ”

ゴリラ研究の世界的な権威で、「男らしさ」についての書籍を出版している霊長類学者の山極壽一(やまぎわ じゅいち)さん。コロナ後の新しい“男らしさ”のヒントは、霊長類にあるといいます。

まず、山極さんが「旧来の男性中心の社会に似ている」と指摘するのがチンパンジー。チンパンジーは、オスどうしの中で厳格に序列を決めています。食べ物は上の者から順に食べることで、無用な争いは起きません。しかし、ひとたびリーダーの力が衰えたと察したとたん、部下どうしが組んで下克上を起こすこともあるそうです。

-

山極さん

-

「チンパンジーは1頭では他のオスと戦えない。複数のオスによってたかって攻撃されると負けてしまう。複数でいれば、1頭よりも大きく見せられる。常に自分の味方をしてくれる仲間を求めながら、その関係の維持を図っているわけです。人間の男の悪いところは、徒党を組むことを覚えてしまったということ。ここはチンパンジーに似ている」

一方、これからの“男らしさ”のヒントになると山極さんが提示するのが、ゴリラです。オスどうしで群れるチンパンジーと違って、ゴリラは家族と過ごすことが多いといいます。

ゴリラは、子どもが1歳を過ぎた頃から、父親が積極的に子育てをします。子どもと一緒に遊び、見守るのは父親の役割。さらに、ゴリラどうしでケンカが起きたとき、年少者やメスなど、力が弱い側の味方になって仲裁します。大きな体を、自分のためではなく、弱いもののために使うのです。

-

山極さん

-

「ゴリラのオスは泰然自若としていて、メスや子どもの時間にたやすく合わせることができる。待つ姿勢ですね。それを、われわれ男性は学ばなくちゃいけない。(人間の)男は“自己実現”とか“自分の主張を出して前に進む”ということが求められているが、本当はそうではなくて、世の中は、力の強いものが自分の力を落として、力の弱い者に合わせることによって、いろんな時間やいろんな空間がつくられているんです」

健介さん&北斗さん “令和の男らしさ”とは…

-

健介さん

健介さん -

「ゴリラの家族、我が家みたいです。僕も、子どもが小さいころから子育てをやってきたので。まさか、(ゴリラ)自分じゃないかなと(笑)」

-

北斗さん

北斗さん -

「本当に。リビングで寝転んで、子どもが遊んでいるのを うれしそうに見ている健介みたい」

どうしたら、ゴリラのような“男らしさ”に近づくことができるのか。田中さんは、家庭を“社会”のひとつと捉え、その最大の利益を見つけることが大切といいます。

-

田中俊之さん(大正大学 心理社会学部 准教授)

-

「これまでは、日本語で“社会”というと“企業社会”、そこに正社員として参入する人が“社会人”と捉えられてきた。でもコロナの影響などで、家庭や地域で過ごす人が増える中、考えなくてはならないのは、家庭や地域も“ひとつの社会”であり、それぞれルールが違うということ。会社は利潤を追求するので『もうかるか、もうからないか』の基準が大事。家庭もひとつの社会。妻、子ども、家族にとって、それぞれの視点に立った時の『最大の利益は何か』を考えられるといいと思います」

-

健介さん

-

「自分自身は結婚した当初、料理など手伝わなかったんです。“男はこうでいいのかな”と思っていたんですけど、間違っていた。すごく(妻から)怒られて、あ、こういうものなんだというのを勉強しました」

-

北斗さん

-

「家庭を大切にする男のほうが“強い男”という気がします。“男らしさ”は優しさ。強くなければ優しくなれないし、優しくなれなければ強くもなれない。人にきちんと謝ることができたり、その場を収められたりする人のほうが男らしいと思います」

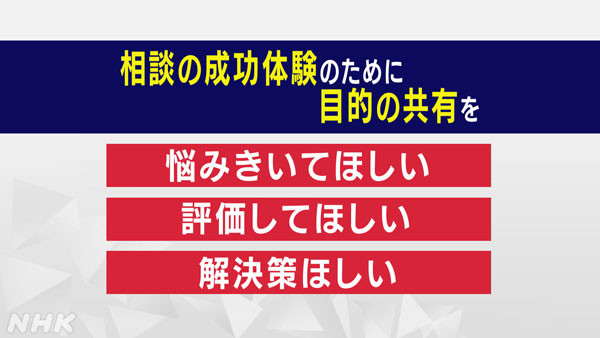

“有毒な男らしさ”を捨てるには まず相談

“有毒な男らしさ”を捨てるためには、自分で抱え込まずに周りに相談することが大切だと、田中さんはいいます。でも、自分から相談するのは苦手だったり、“相談してもうまくいかないのでは…”と心配したりしてしまう人もいるのではないでしょうか。田中さんからのアドバイスは、「相談の目的を 相手と共有すること」です。

-

田中俊之さん(大正大学 心理社会学部 准教授)

-

「悩みを相談するときにあらかじめ相談する相手に、何を自分が求めているかを言ってしまう。単純に悩みを聞いてほしいのか。話すことに対する評価がほしいのか。解決策を提示してほしいのか。男だからって弱音をはいちゃいけないことはありません。ぜひ周りに相談してほしいと思います」

一方、相手が悩みを打ち明けやすいようにするために、周りはどうしたらいいのでしょうか。

世界で、いち早く男女平等を推進してきたスウェーデンには、自治体などが主導して設立した、男性のための相談機関、「男性危機センター」があります。専門のカウンセラーが常駐していて、コロナ禍の今はオンラインで相談に乗っています。

カウンセラーのカルバートさんは、「相談したがらない」男性に心の扉を開かせるためには、男性が引け目を感じるような言葉を避け、過去に相談した人が立ち直った具体的な事例を示すことで、孤独にさせないことだといいます。

-

カルバートさん

-

「男性たちは内心、自分が世界でただ一人、男らしくないと思いこんでいます。私は『そうではありません、男性にはよくあることです』と伝えます。すると、ほとんどの男性は、自分は変な人間ではないと安心するのです」

一度心を開きさえすれば、解決に向けて途端に前向きになるのも、男性なのだとか。

-

カルバートさん

-

「心を開いた男性たちは、自分自身を変えたいと強く思っています。それは、非常に強いモチベーションであり、私たちも深いコアの部分に入り込みやすくなります。大切なのは、自分が周りからどんな人間に見られているのか、どんな態度を取っているのか、鏡に映すようにはっきりと示してあげることです。男性たちはショックを受けるかもしれませんが、そうすることが重要なのです」

-

健介さん

健介さん -

「相談しやすい空気があれば、ありがたいですね。男は口下手な人が多いですし、“自分は何を言っていいんだろ”“言ったら恥ずかしいのでは…”と思ってしまうけど、(周りの)心遣いがあったら、しゃべりやすい空気になると思います。」

-

北斗さん

北斗さん -

「『強く見せなくてもいいんだよ』と男性に言ってあげたい。仕事が激減したら、もし結婚していたら、相手とともに働けばいい。妻が仕事に出ていたら、家事をしてくれればいい。夫が仕事だったら、私(妻)がやればいいし。もっとお互い気軽に考えられる世の中になってほしいですね。」