「没後15年 氷室冴子をリレーする」

- 2023年6月20日

第3回 彼女と私は、魂で惹かれあった ~編集者・村田登志江~

ことし6月で、亡くなってから15年になる、岩見沢出身の作家・氷室冴子さん。

かつて読者だった作家や友人、編集者のインタビューリレーから、氷室冴子さんの作品が放つ力と、人生をたどります。第3回は、編集者の村田登志江さんです。

※取材の様子は、6/23(金)午後7:30から「北海道道」で放送します(NHKプラスで全国からご覧いただけます)

村田登志江(むらた・としえ)さん

1978年、集英社入社。以来、一貫して文芸編集者としての道を歩み、田辺聖子さんや水上勉さんらも担当。氷室冴子さんのエッセイ『冴子の東京物語』『冴子の母娘草』『ホンの幸せ』を手がけた。

―氷室さんとの関わりを示すものを、お持ちいただいたのですが?

村田登志江さん(以下、村田)「氷室さんと私が出会って最初に作った本ですね、87年5月発行の『冴子の東京物語』、氷室さんの初めての単行本になると思います。それから、氷室さんと作った最後の本です(『ホンの幸せ』)。こちらには、読書論や、氷室さんが東京に出てきてから10年くらいの間に起きた、波乱に富んだ出来事が書かれています。氷室さんは読み巧者でもありましたから、田辺聖子先生や、瀬戸内(寂聴)先生の『女人源氏』のときに、文庫解説を書いていただきました。氷室さんと瀬戸内さんは、接点はなかったんですけれども、「『源氏物語』にとても精通していて、若い書き手なので、ぜひこの人に解説を書いてもらいたい」と提案して書いていただいたものでした。あとは、漫画の『ベルサイユのばら』が集英社文庫に収録されたときにも、氷室さんは外せないと思って、解説をお願いしました。そうやっていろいろなところに書かれたものを、一つの作品としてまとめたいって思って、提案して、彼女の家にファイルにまとめてあった原稿を預かって整理して作った本なんですね。いま思えば、作っておいてよかったと思います。テーマを与えられて書く連載のものとは違ったものですね」

村田さんが手がけた氷室さんのエッセイ

―もう一冊ありますね。

村田「『冴子の母娘草』という、彼女自身の母親との確執が、ちょっとあり得ないぐらい面白く語られています。結婚をめぐる問題だったり、世代間のギャップだったり、女性が仕事を持って一人で生きるときに、向こうから来る敵じゃなくて後ろから撃たれるような話です。母娘のどうしても切れない関係のなかで起こるバトルをどこに着地させて、その親子関係を続けていくかという苦心の跡が見えて、誰にも思い当たることがあるようなエッセイです。そして、北海道の開拓の歴史とも重なる、氷室家の一族の物語。大きく言ったら日本の近代というものを、そこからほの見えるような。お父さんは国鉄に勤めていて、お母さんは先祖を敬い、家を大切にし、娘たちには幸福になってもらいたい。こう言うと簡単だけど、氷室家に起きる様々な問題を書いて、非常に話題にもなりました。私としては会心の作でした。知らず歳月に埋もれて、近年また氷室さんを読んで作家になった人が出てくる中で、集英社の大事な宝じゃないかと思ったので、復刊を切望していました。去年、幸い復刊されました。再び、世に出せて新しい読者を得られてよかったなと思うものです」

―後ろから撃たれてというのは?

村田「家族から、援護射撃をもらうのではなくて、優しいかいなで抱きとめられるのではなくて、母の取った行動は、テレビに出て娘の結婚相談をしでかすみたいなことだったんです。やっぱり他人では思いつかないような、無謀な。娘を思うがゆえにやったこととはいえ、氷室さんにとってみれば、自分が筆一本で世に出て、読者の手応えがあって、これからというときに、いわば台なしにされるようなことを他人からじゃなくて母からされるという意味で、後ろから撃たれるですね(笑)」

―すごいですよね、本当に。

村田「これが本当のことかと思うような話なんですけど(笑)。氷室さんが亡くなってお葬式に伺ったときに、お姉さんや姪御さんがいらっしゃるご親族の控室に入って、お悔やみを申し上げたいと名乗ったら、お姉さんが、「この人が冴子に『母娘草』を書かせた人ですよ」って仰られたの。氷室さんが、「これを書いたら親族が大変なことになるかもしれないけど、覚悟して書く」と仰って書いたものですけど、親族の私に対する認識は「これを書かせた人」っていうふうで、糾弾という感じではなかったんですけれども、ご家族にとっては大きな出来事だったことをしのばせるような言葉だったんで、本当に驚きました(笑)」

―こうやって本という形に残るっていうのは、素晴らしいことですね?

村田「歳月が経って、お互いに年を取ったとしても、ずっとその関係が緩やかに切れずに続いていくものだと、どこかで根拠なく思うというか、この関係がずっとあるんだという淡い期待を持つわけだけど、やっぱり死は2人を分かつわけでね。そのときに、本というものがあれば、氷室さんの言葉から、氷室さんの面影を私の中に再現できますし、おそらくあらゆる本が、読者と作家2人だけの、世の中に一つしかない関係を浮かび上がらせるものじゃないかと思います。世代、時代、場所を超えて、つながることができるのが言葉だと長く思ってきました。作家は本当に言葉を信じてるところがあって、これは確かなものなんだなと思います。氷室さんがいなくなったいま、再読して、若き日の私たちの、もう眠気も忘れて語り尽くした時間を思い出しますね。氷室さん、実に語彙が豊富で、極めてありありと情景を言葉で伝えることができて。すぐれて作家だなと思うのは、身内や友人のことを、罵詈雑言も絡めながら書いているのに、文学の素養というか、品のようなものが損なわれないところが氷室さんの真骨頂なんじゃないかと思います。理路整然と、しかも面白く。なかなかこうは書けないと思うんですよ。気持ちはあるけど言葉が追いつかなのは、ままあることですけど、氷室さんの場合、その気持ちと言葉がかなり強靱な力で綴じ合わされて、書き留められている。強靱な意志と、才能のたまものじゃないでしょうか。あと、客観性があるというかな。やっぱり随筆って難しいもので、自分を客観視して、三人称を持たないと書けないと思うんですね。自分のことだけ書いたら、「ああ、そうですか、それはよかったですね」で終わってしまうことが、氷室さんの場合、自分を笑って救って、面白さを伝えられるところがあるように、『冴子の東京物語』を再読して思いました。原稿をもらうたびに何度も読んで、「ここがよかった」とか、言葉を尽くしてやり取りして、毎月毎月話したことを思い出しました」

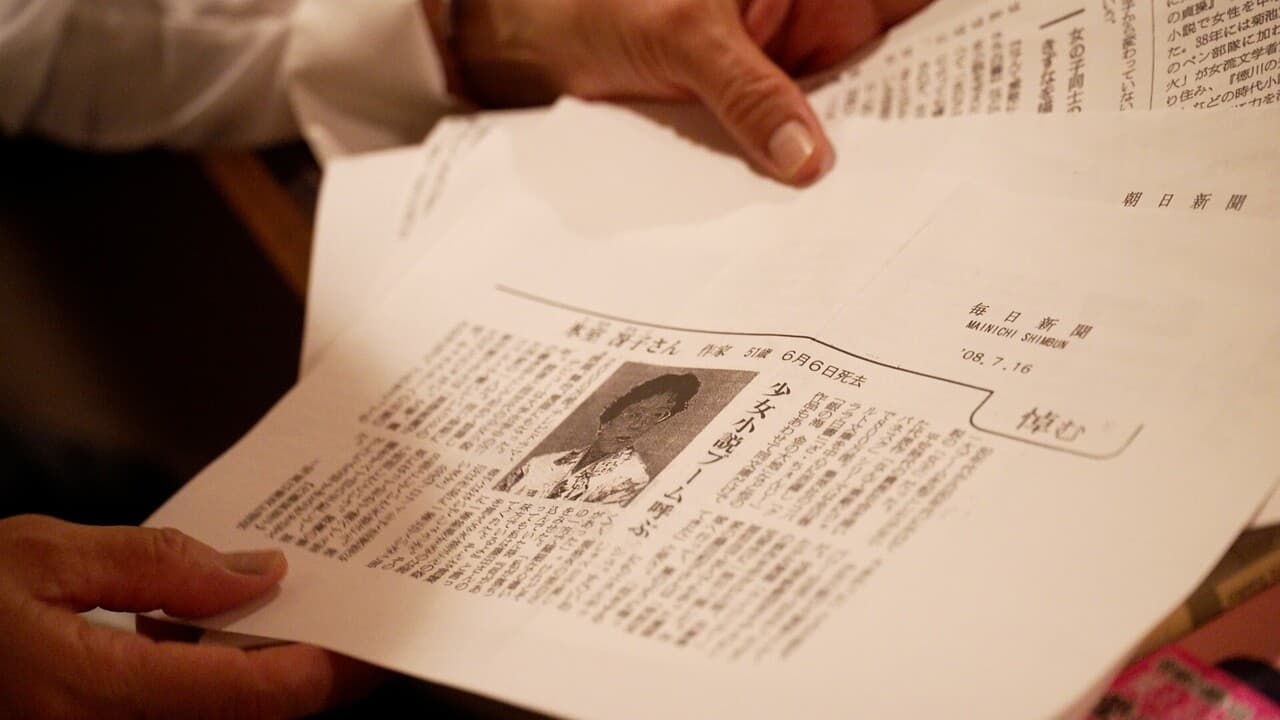

村田さんがお手元にとっていた、氷室さんが亡くなられたときの新聞記事のコピー

村田「あと持ってきたものは、氷室さんが亡くなったときに、新聞にのった蓋棺録のコピーです。田辺聖子さんがインタビューに答えています。『冴子の母娘草』を文庫にするときに、田辺さんに解説を書いていただきました。田辺さんと氷室さんとでフェアをやったことがあって、2人で写真を撮って、「いま紫式部、いま清少納言」というコピーをつけました。田辺先生も氷室さんの筆力と才能をとても認めてらして、亡くなられたときに取材を受けられたんですね。これを見ていたら、偶然としか言いようがないんですけど、氷室さんも田辺さんも同じ6月6日に亡くなってることに気がつきました。田辺先生は2019年に、氷室さんのちょうど11年後に亡くなったんですね。私にとってみれば、田辺先生も全集を作ったり、編集者人生を導いてくださった先生なので、何か感慨がありました」

―たくさんお持ちいただき、本当にありがとうございます。

村田「集英社の創業記念企画『田辺聖子全集』の別巻で、田辺先生の年譜を作ったんですね。田辺さんは昭和3年3月27日生まれで、人生がほぼ昭和と重なっているわけです。戦争が終わって、文学への憧れと、研鑽の中から作家としてデビューするわけですけど、非常に多様な作品のなかに、無名の女の子の物語があるんですね。OLと言われた女子事務員が主人公の、様々な出会い、内面の思い、生活。その姿を書いていく。それまで女の人というのは、あるステレオタイプに描かれるケースが多かったように思います。深窓の令嬢か、花柳界の人か、あるいは特別な何かがある人という形でしか女の人が描かれなかった。田辺さんは、無名の若いの女の子の恋愛だったり、生活の中でのつましい暮らしぶりだったり、あるいは世間で軽々しく扱われることへの違和感だったりを書いた。心の中では罵詈雑言してるんだけど、表では静かで優しくてかわいらしい振る舞いを暗黙のうちに求められるところがある中で、女の人に口を与えたって言うと変ですけど、そんな物語を書いて、たくさんの読者を得て人気作家になるわけです。その全集を集英社で出すことになって、「田辺聖子で読む昭和史」を作りたいと思って、田辺さんの個人的なライフヒストリーと一緒に、女子をめぐる社会が、どう動いていったか、対比して読めるようなものを作ろうと、欲張りなことを思いついたんです。女の人を中心に時代を描く年譜を作ろうと。あまりに一生懸命作ったんで、これは別刷りして製本した私家版です。氷室さんが何年に生まれて、どう生きたかを、この年譜に重ね合わせてみようと思って持ってきました。そのときテレビや新聞で何が話題になり、女の人の肌身で感じた、社会で何が起きていたかというのを追体験することができるかなと思って」

手に持っていらっしゃるのが、『田辺聖子全集』のためにつくられた年譜の特装本

―素敵な装丁ですね。

村田「うちに残ってた昭和の反物の切れ端を装丁に使って、4種類ぐらい作りました。ステキでしょう(笑)」

―社会の大きな流れの中でトレースするのは、大事なことですね。

村田「そうなんです。女性にフォーカスして、電気釜がいつ頃できたかとか、山口百恵ちゃんがいつ引退したのかとか、岡田嘉子さんがソ連から帰ってきたのはいつだったかとか、そんなようなことを非常に恣意的に入れました(笑)。氷室さんって1957年1月生まれですよね。たとえば、この年は、「新しい世代の女性作家たちが複数、文壇に登場する」って書いていますね。有吉(佐和子)さんとか瀬戸内(寂聴)さんとか曽野(綾子)さんとか山崎豊子さんとかが、作品を発表し始めた時代なんですね。「才女時代の到来」と臼井吉見さんが書いている新聞の記事なんかも載せていました。そういう時代の中で、彼女は成長していったんですね」

―本当に、ありがとうございます。そして、こちらは、手帳でしょうか?

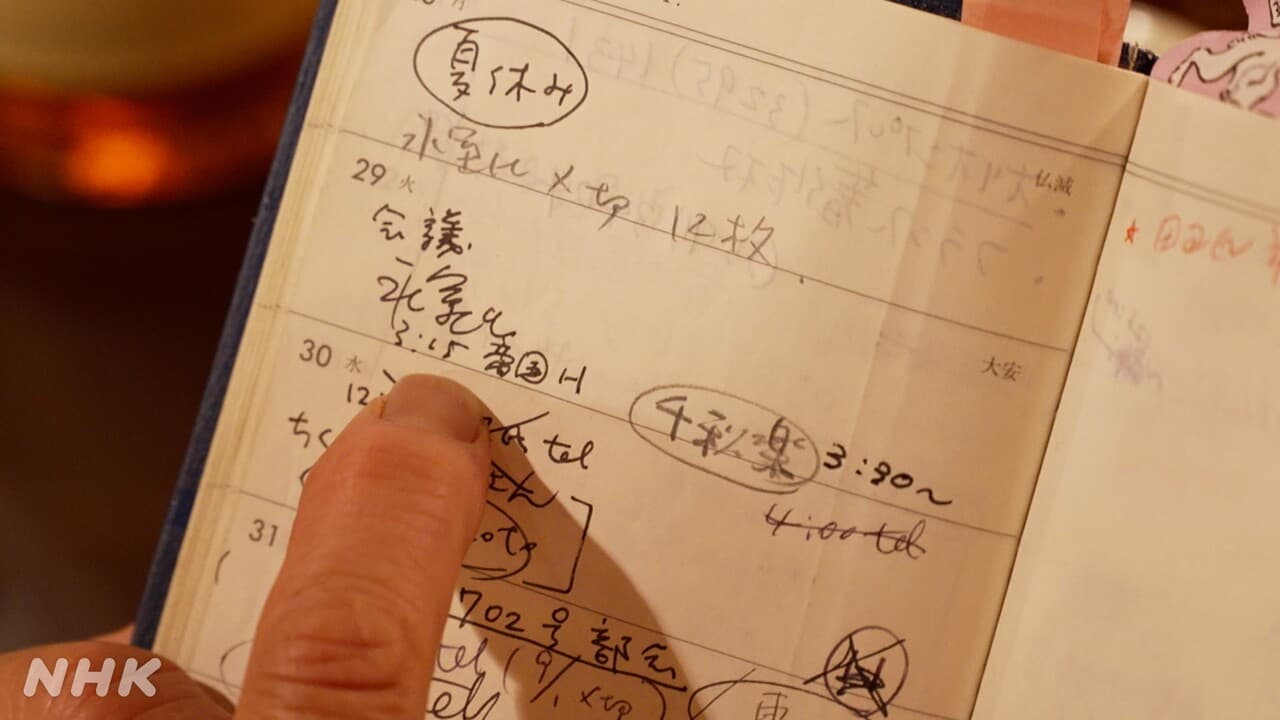

村田「私の文藝手帖です。これを見ると、いつ誰に会ったかが分かるので、持ってきました。そもそも氷室冴子さんと出会うのは、彼女がコバルトの大変なスター作家として人気がぐんぐん出てきた時代なんですね。私は集英社の文芸編集部にいて、氷室さんはコバルト編集部という別なセクションが担当だったのですが、作品を読んで、「こんな書き手がいるのか、すごい面白い」、知り合いたいなと思ったわけです。調べてみたら北海道在住なので、「初めまして」と電話をして、「お目にかかりたいです」っていうことになりました。それが1984年です」

―手帳に書いてあるんですか。

村田「書いてあるんです。氷室さんに会ったのは1984年の8月の、たぶん21日なんですよ。私は、佐藤愛子さんの担当をしておりまして、佐藤先生が、夏は北海道の浦河で過ごされるんですね。そこに伺った帰りに、携帯電話がない時代ですから、長く電車を待ってる間に、駅の公衆電話から氷室さんに電話して、「突然ですけど、これから会いませんか」と言って、札幌に行って会ったのが最初です」

―札幌でお会いになられたんですね?

村田「はい、佐藤さんの別荘に伺った帰りに会いました。そこで恐ろしく意気投合するんですね。それで泊まることになって。初めて会った氷室さんは、小柄で細くて、見た目はエネルギッシュな感じの人じゃないんですけど、話し出したら止まらない。くり出す言葉が面白くて、私もこの世でやっと言葉の通じる人に会ったと思うくらいにうれしくて、次から次へといろんな話をして、「一緒に仕事をしましょう」と言って別れました。それからは氷室さんに連絡をするようになって、(手帖によると)10月に氷室さんに『青春と読書』でエッセイを頼んでるんですね。11月の末に原稿を最初にもらって、「(原稿用紙)13枚から14枚で、2月、3月、4月と3回書きましょう」って約束したみたいです。そう書いてある」

村田さんの文藝手帖には、毎日のように氷室さんの名前が記されていた

村田「それからはとにかく氷室さんと話していました。「氷室さん」と書いてあるところに付箋をつけたんだけど、きりがないくらい毎週喋ってるの(笑)。彼女もコバルト以外で書くのは初めてだったんじゃないかと思いますね。原稿が出来たらあまりにも面白くて。友人のこと、親のこと、自分のこと、エピソードに事欠かないんですね。小さなことから話を始めて実に普遍的なことに話が行きつく。13枚で。びっくりしました。最初は3号しか頼むつもりはなかったですけど、あまりの文章の巧みさと、群を抜く話の面白さで、ぜひ毎月っていうことで連載になったと思います。それが『冴子の東京物語』になるんです」

―氷室さんのサインもありますね?

村田「見本ができたときにサインをしてくれたんです。こんな字を書くんですね、氷室さんって。「いろいろお世話になりました、ハート」なんて書いてある(笑)。本を作ることが、私自身も楽しくてたまらない時代だったから」

「いろいろお世話になりました♡」

―まだお互いに、若い時代ですね?

村田「若いですね。84年っていうことは、私がまだ30になるかならないか。2つ違いだから話も合って。電話で1時間とかは普通だから。私は編集部から電話していて、ちょっと帰りしなに、なんて話していると、遮るものがないので、あっという間に22時になっちゃったりして。氷室さんは札幌の自宅で、「ちょっと誰か来た」とか、「お湯を沸かす」とか言いながら、電話のコードを引っ張って、あちこち移動しつつ私と話し続ける。そうやっていろんな人と電話してただろうと思います。電話すると話し中だったこともあるし、1回かけて、かからなければ数時間はかからないと思ってました。つながったら幸いでした。そうこうしているうちに、彼女が、「電話代が半端でない金額になってきた」と。「市外局電話だから、電話代がとうとう部屋代を超す可能性がある」と」

―電話代が、ですか?

村田「「こんなことなら東京に行ったほうが話が早いんじゃないだろうか」っていうことになって、彼女は東京に出てくることになるんですよね。ひっこしを決めたら早い人だったと思います。手帖をたどっていったら、85年の1月に氷室さんの住所が書いてあるんですね、新宿区の。不動産屋の電話も書いてあるし、「オフホワイト系の掃除機1台」って、これ、私頼まれたんじゃないかと思うんですよね。「バケツ、雑巾、洗剤」って書いてあるから、「買って用意しておいてくれ」っていうことじゃないかと思います(笑)」

―村田さんが迎え受けられたんですね?

村田「コバルトの担当編集者は、ほぼ男性で、年上の人たちだったと思うし、もしかしたら女性の同世代の編集者は私が初めてだったからかもしれないですね。生活全般のことから、肉体のことから、社会のいろいろ腹の立つことから、いま起きてる政治問題から、宝塚のことから、あるいは何の本を読んでるとか、こんなものが書きたいとか、話題は尽きないので、堰を切ったようにお互いに喋ったんだろうと思います。それで、氷室さんが東京に出てくるっていうときに、私が行ったんじゃないかと思う」

―話したいことがたくさんあったんですね?

村田「それがエッセイに反映もされるし、題材を決めて、打合せして書くのが楽しくてたまらなかったんだと思います、一緒にやって。「こういうのがある」、「いい。やろう、それ」って。で、彼女が原稿を書く。「できた」といって取りに行く、近いから。読んで、「面白い」っていって、ご飯を食べに行く。とにかく毎週会ってた、私自身も忙しかったのに。やっぱり近くにいるってこういうことなんだなと思って。もう、氷室さんと恋に落ちたごとく毎週会ってますよ(笑)。隙間を縫って会ってる。私は、出張もいっぱいしてるし、この手帖を見たらすごく忙しいんです、いろんな作家に会っていて。だけど、毎週会ってるの、氷室さんには」

―(笑)

村田「私たちは、何としても毎週会ったほうがいいって、お互いに思ってたんだと思う。そういうことってあるんですよね。作家と知り合って、お互いに若かったりすると、もうぐんぐん惹かれ合って。一緒に仕事したいと思う私と、向こうもやっぱり、この人に褒められたいみたいなものがあるのではないかと。もう魂で、本当にいつもいつもその人のことを考えて(笑)。怒濤のように時間を一緒に過ごして。恋愛に似てますね、破滅型っていうか(笑)。だんだん、ほてりが収まって、長く付き合っていく関係になるんですけど。ただ仲いいだけでは駄目だから、対立も必要、結果的に言えばね。途中で闘って、怒ったり、怒られたり。そのほうが強靱な関係になる気がします」

―なかなか想像がつかないですね、作家さんと編集者さんの関係性。

村田「どうやって説明すると、理解してもらえるのかなと、いつも思ってます。「つまり、その人は何なの?」って私もよく聞かれるんですよ。友達とも違うんですよね。でも、何かを作るということにおいては、ほかの誰よりも親しい。「あ、こう考えてるんでしょ」とか思ったりする、「それはこうしたほうがいい」とか言って。でも、そこまでになる関係の人ばかりじゃないですね。もう少し冷静なときもあります。そんなのばっかりだったら、疲れて死んでしまいますよ(笑)」

―でも、氷室さんとは、そういう関係があったのですね?

村田「そうですね。激しさのない作家っていないと思うんですよね。寡黙な作家っていうのにあまり会ったことないです。編集者って、もしかしたら触媒的な何かを持っていて、作家と相対すると、その人が発火したり、燃え上がったりするようなことがある気がするんです。全ての人の触媒になれるわけではありませんが。だけど相手のことを考えてる時間とか、その人の書いたものに全力で向き合って読み取ろうとする気持ちとか、補助線を引いて違う角度からその奥を明らかにしたいとか、あるいはこういうふうにしたほうがいいんじゃないのかと提案したりとか、その人のために使う時間と比例するところもあります。「自分にはとてもこうは書けない、ああ、こんなふうに表現するんだな」って、いつも感心感激するところのある人でした、氷室さんって。「こういう言い方でしかあり得ないな」ってよく思いました」

―間近で見る氷室さんってどんな方でしたか?

村田「一言で言うと、「過剰な人」ですね。歯に衣着せぬというか、とにかく早口なの。ぶわーっと喋る。手紙なんかもストレート。結構、攻撃的ですね。で、ご自分でも書いてるけど意外と思い込みが激しいので(笑)、「ちょっと落ち着いてください」って。だけど、やっぱり面白いんだな、話が。何かに夢中になると、そのことに割くエネルギーを1ミリも惜しまなくて、たとえば、「この食べ物がおいしい」っていうと、とことん食べ尽くすようなところもあったり、「こういう服が着たい」となると、仕立ててもらったり。今日付けてきたイヤリング、氷室さんとおそろいなんですよ」

氷室さんと一緒に買ったという宝石でつくったイヤリング

村田「トルコ石です。時代はバブルに向かってるときですから、宝石フェアがあって、案内状を私が持っていて、氷室さんに「見に行かない?」ってお誘いして、一緒に行くことになって。そこで氷室さんは、このトルコ石を「ものすごく美しい」って言って、「イヤリングにしようじゃないの」ってことになりました。私にも「それを買え」って(笑)。おそろいだったのを思い出したので付けてきました」

―すごい青ですね?

村田「きれいでしょ。何かほかの、光った石が交じってるんですね。おそらく氷室さんは、そこで原石を近々に見て、宝石に心惹かれたんだと思う。それで、角川で『宝石物語』を始めるんだと思います」

―あ、そういうことなんですね。

村田「だと思います。東京に出てきて1年ぐらい経つと、編集者がたくさんアプローチしてきたと思います。各社来たんじゃないですかね、「うちでやりましょう」と。私と『東京物語』が終わった後、今度は小説をやろうと言って、『non-no』で『ターン』という小説の連載を始めたりするんですけど、各社からアプローチがあるから、それ以外に何か始めるといっても、余裕がないわけですよね。その間、氷室さんは、漫画の原作もすれば、演劇も随分見に行ってたし、貪欲にいろんなものを吸収していました。狂騒的な時代で、夜になっても遊び続ける人たちがいたのと同様、フランス料理食べに行ったとか、編集者をお招きしてごちそうしたなんて話もしてました」

氷室さんの小説は、「読者に勇気の種を与えていた」と村田さんは言う

―氷室さんは、どんな小説を書こうとされていたのでしょうか?

村田「氷室さんの書く主人公は、まず、自分の意思をはっきり持っていた。そして、等身大の女性主人公の生きる姿を書こうとしていました。悩みが多かったり、友達のことで確執があったり、親との確執があったり、ささやかだけど本人には重大なことを持ってる主人公に魂を吹き込んだ作品が、読者の支持を得たんだと思うんですね。『ジャパネスク』は平安時代ですけど、時代は変わっても、共感と励ましとを読者に与えるような人物を造形することを意識してたと思います。それって、容易いようでいて実に難しいことで、お手本があるようでないものです。平均的な人物がいないのと近い、といいますか。氷室さん自身がセンサーを利かせて、自分の内面をのぞき込んで、そのような人物を主人公に据えて書こうとしていたと思います。風俗を書こうというようなものではないんですよね。やっぱり、普遍的な人間を書こうとする意識がすごく強かったと思います。だけど、「こういうものが売れる」みたいな要請は常にされるわけで、物語を書くときに、ことに少女小説っていう売出しのキャッチコピーを与えられて、その中でやっぱり人物をつくらなきゃいけない。自分の好きなものだけ書いてればいいのではなくて、要請に応えて、自分の地歩を固めて、もっと大きな物語を、自分の望む世界を書いて、新しい読者を得て歩きたいと思ってたんじゃないかと思います。でも、どうしても少女小説家は、女の子が頑張って書いてるように見られがちで、その上、「こういうものを書いていればいいんだ」みたいなやり方を示されたりして、葛藤が常にあったと思います」

―少女小説っていうものは、文学の中で少し軽く見られていたのでしょうか?

村田「軽く見られてたと思います。「女の子向けの物語を書くのって意外と簡単」くらいに思われて、「ちゃちゃっと書いてくれればいいんだよ」と言われたりしたと、よく怒っていました。物語を書くって、何にもないところに人物、そして世界を構築するから、大変な力業だと思うんですよね。でも、氷室さんもまだ若くて、読者も若い女の子だったので、侮るっていう感じがありました。言っているほうは、そのことに疑いもなく親切心で言っていて、「気に障ったことあるの?」くらい、すれ違うことがあったと思いますね。氷室さんにだけじゃなくて、当時の社会は、若い女の子ということだけが重用されて、若くなくなった途端に居場所がなくなるみたいな時代で、そのことに対して声を上げにくかったし、いまもそれは綿々とあると思いますけれど、氷室さんは特にそういうふうに感じたんじゃないですかね。エッセイにも繰り返し書かれてるように、「すごく軽く見られてる、なめられてる」という気持ちがあったと思います。それは大いに私も共感するところでもあります。読者にもそういう毒を文章に忍ばせてることが伝わって、それがスパイスとなって、彼女の書くものが強靭になるってこともあるかもしれません」

―エッセイでは、ユーモアにくるんでいらしゃっても、相当の痛みをお持ちだったように感じました。

村田「理路整然と論破できる人なんですよ、氷室さんは。だけど、それをやってしまって相手の退路を断つことは、できる限りしたくないと思っていたと思います。不自由さを抱えながら、日々の暮らしはあったんじゃないかな」

―相当なダメージがあったのでしょうね?

村田「そのダメージをまんま書くんじゃなくて、氷室さん独特の、エスプリの利いた文章を書ける人だから。読めば思わず笑うけど、中に忍ばせてある本質をずばりとつくようなところが、痛快だと私は思いました」

―先ほど、等身大の女性主人公と仰っていましたが、田辺聖子さんが書かれたある作品群と同じように、特別な何かを持っているわけではない人物ということでしょうか?

村田「うんうん、そう。普通というものをどのように定義するか、難しいところですけど、何もかも叶えられて全部持ち合わせてるのではなくて、一般的な人物ということですかね。非常に分かりやすく勧善懲悪的だったり、ステレオタイプな人物で、物語の推進力が増すこともあると思うんですけど、氷室さんの書く人物は違った。簡単に善悪や美醜を決めない。あるいは突出した何かに恵まれてるというわけではない。悩みも多く、ぐずぐずもしたり、コンプレックスがあったり。誰もが思い当たるようなところを、必ず備えてる主人公ばかりだと思うんですよね。特別なスーパーウーマンじゃないってことですね。主人公やその周りの人物が協力して、知恵と勇気とユーモアで切り抜けていく物語になってるから、やっぱり読んだ後の勇気づけられ方はあるんじゃないかなと思います。そういう物語って、常に必要とされてる気がするんですよね。少女が大人になるまでに読む物語から、勇気と知恵と人間的な厚みを摂取していくことの素晴らしさを氷室さんは支援して、自分もそうありたいと思ってたんじゃないかと思います。物語に育てられた人なんだと思うんですよね」

―ご自身が物語に育てられた?

村田「はい。女子大に行って、そこでのやり取りが氷室冴子さんをつくっていった。シスターフッドと物語で、氷室冴子って人はできたんじゃないかなという気がしますけどね、ある種の精神世界がね」

―主人公は、みな強さを持っていますね?

村田「自分で決めることを大切にする主人公ですよね、みんな。エッセイの中でも発揮されてると思うんですよ。「しかし、私はこうする」って必ず書くからね、彼女は。氷室さんと小説を作ろうと思っていて、私はそれが叶えられなかったから。そんな話をもっといっぱいして、氷室さんに小説を書いていただきたかったなと思うんですよね。ハードボイルドな女性の主人公が活躍する話を読みたかったなと。あと、古典をとっても熱心に勉強していました。氷室さんが東京にやってきたときに、岩波古典大系をいっぱい持ってきたことが記憶にあります。実際、奈良に行ったりもされていて、やがてそういうものを書きたいと思って勉強もしてたんじゃないかなと思います」

村田さんは、集英社の文芸編集者としては、最初の女性だった

―手がけられたエッセイの中で、何か印象に残ってらっしゃいますか?

村田「氷室さんの母娘関係について話していくうちに生まれた『冴子の母娘草』は、やっぱり忘れられないですよね。氷室さんも、自分でも思ってもいなかったことまで書いたんだと思うんですよね。あの本を作れてよかったかなと思ってます」

―『母娘草』の中には、ご家族だけでなく、心ない男性インタビュアーのことも触れられています。「こういう小説、もうかるんでしょ」とか、「こういう小説を書けるのは、あなたが処女だからだ」と言うような。

村田「そんなこと言う人って、1匹いたら100匹くらいいるゴキブリと一緒で、いっぱいいると思う(笑)。悪気もなく、偽悪とも思ってなくて、「もうかるんでしょう」って言って、何とも思ってない男の人は散見しました。氷室さんが書いて、きちんと標本として止めたから、名づけられたみたいな感じで。「あんた、女で得してるよね」みたいなことを言われることは、私にもあって、それが取り締まられることもなくて。いまだったらすぐセクハラの申立てをしたいことが、いっぱいありました。「外に一歩出ると、そんなハエみたいなものに、すぐとまられるのが世間だ」って、氷室さんとよく話してました。でも、氷室さんはそれを繰り返し書くから、本当に嫌だったんだと思う。そういう人って男には言わないから。相手が女だから、言うんじゃないんですかね。「処女じゃなきゃ書けないんですよ」って、全く意味不明ですよね。でもそのエピソードを読んだ男の人の大抵が、印象深いエピソードとして話すのがなんだかなあって、私、思う」

―ぎくっとするからですかね。こういう男ではありたくない、でも、自分の中のどこかにあるかもしれない、みたいに思います。

村田「(笑)。本人は気づいてないし。ちょっとウケるんじゃないかくらいに思ってる人もいっぱいいるわけですよ。「嫌がらせしよう」と思って言ってないと思う。ふと口について出たら、それはふだんから思ってるか、そういうふうに刷り込まれてるからじゃないですかね」

―村田さんも氷室さんと同時代を生きてこられたわけですが、当時は、女性が自立して生きることに対する風当たりが、いまよりもっと強かった時代だったと思います。

村田「みんなが暗黙のうちに、大学を出て、ちょっと働いて、結婚して辞めるとか、結婚したあと働いていても子供ができたら辞めるとか、それがみんなの幸せなんだって。どこにもそんなルール書いてないのに。みんながそう思っていたか否かは確かめようもないんですけど、そんなふうに言っても、「何でそんなこと言うんですか?」って糾弾されたりしないで、すっすって聞き流せることで成立してる社会があったと思うんです。そのときより、いまのほうがすこしはよくなったと思います。経済的に自立してることがすごく重要だという認識が広がった。国がだんだん貧乏になっていくに従って、そうじゃないと暮らせないから、仕方なく納得してるっていうところはあるのかもしれませんけど」

―生きづらさみたいなことは、氷室さんと共有されていたんですか?

村田「それはありました。だって、若い女っていうだけで、姓じゃなくて、下の名前で「何々ちゃん」みたいに呼ばれたりするわけですよね。男にはそんなふうにあんまり言わないでしょう。親子でも兄弟でもないのに、名字じゃなく名前を呼ばれることってないですよね。氷室さんは、「小柄で、女性で、少女小説作家で」みたいに、三重に侮られていたと思ってたかもしれませんね。田辺先生も、「女で、大阪で、易しい平仮名のユーモア小説書いてるってことで侮られてた」っておっしゃってた。だけど、「難しい漢字を多用して書くことなんか実は簡単で、平仮名で分かりやすく深いこと言うのっていうのは、技術と知恵が要る」とも、おっしゃってました。氷室さんもそう思ってたと思う」

―氷室さんも、男性の編集者さんが、自分を対等に見てくれないときに、もし自分が男だったら違うのではないかと、頭の中でシミュレーションしたことを記されていますね?

村田「それはね、あると思いますよ。氷室さん、「世間に出ると娘って大変よね」ってよく言ってました。ある年齢になると、そんなことも言われなくなることも事実ですけど。いまだにまだ、「女性が輝く」とか、言い続けてるでしょう。それって実現されてないってことですよね。「男性が輝く」って全然聞いたことないでしょう。何かを言挙げするのは、実現されてないときだなってよく思います」

―既存の枠に縛られない女子を書いていらっしゃるなかで、書くものと現実の自分との乖離みたいなものって感じてらっしゃったりもしたのでしょうか?

村田「東京に出てきて、いろんな出版社から新しい書き手として注目されて、様々なリクエストをされたと思うんですね。そのときにやっぱり意識したと思います。それで書きあぐねたりとか、何を書けばいいのかとか、すごく苦しんでた。もっとたくさん書けるってみんな期待してたと思うんですけど、氷室さんはわりと遅筆で、本当に禊ぎのようにいろいろ整えてからでないと執筆が始まらない。お茶の用意をしたりとか原稿用紙を揃えたりとか、「儀式的なものを整えてからでないとできない」と、書き出すまでの苦しみみたいなことはよく言ってました。軽々書いてるみたいに見えるじゃないですか。でも、本当に書く苦しみを、私は何度も感じました。途中まで書いて見せてもらったものもあるんですけど、「やっぱりこれは出せない」って言って、「いや、いいんじゃないですかね」なんて言っても、自分がゴーを出さない。自分が納得しない。自分に厳しい人でした。「えいっ」て渡さないところがあった。だから、習作がいっぱいあったんだと思うんですよ、手元にね。頭の中には、たくさん書きたいテーマがあったと思うんですけど、彼女にはその時間が最終的にはなかった。もったいないと思いました」

「生まれ変わっても、文芸編集者になりたい」

―村田さんは、集英社さんの編集者さんで文芸畑だったのですよね?

村田「1978年に集英社に入って、一貫して文芸の仕事だけしてきました」

―雇用機会均等法前ですよね?

村田「そうですね。集英社は女性雑誌がありましたので、女性編集者は募集してたんですけど、文芸に配属されたのは私が1号でした。私の同期は女性が10人いて、7人が女性雑誌に、1人が漫画の編集部に、私ともう1人が出版部に配属されたんです。私は文芸編集部の『すばる』という文芸誌に新入社員として配属されて、以来ずっと文芸の仕事をしてきました。だから、文庫、単行本、全集。全くほかの編集部に行ったことがないですね」

―女性第1号だと、いろんなご体験もされたのではないかと思います。

村田「厚労省にいらした村木厚子さんが、私より1つか下かな。彼女が女性のキャリアとして配属されて、「みんなの湯のみを覚えて、お茶を入れるように上司に言われた」と著作で書いていらしたのを見て、私も全く同じだったなと思いました。「お茶を入れるのが仕事だ」って言われて、お茶碗を覚えたりしました。部長のはこれでとか、編集長はこれでとか。「えっ?」て思いましたけど、そんな時代ですね。モデルとなる先輩の女性の編集者がいなかったので、「他社の編集者をお手本にするように」って言ってくれる人がいて、文藝春秋だったり、新潮社だったり、講談社だったり、中央公論だったり、他社の女性の先輩たちと知り合いになりたいなと思っていました。ある作家を囲んで各社が集まると、女性がたくさんいらして、学生時代を思い出してすごく懐かしいような気がしましたね。「ああ、こんなふうに振る舞うのか」といったふうに、お姉様たちに𠮟られたり、教えてもらったり、助けてもらったりすることが、すごくうれしかったです。いまでこそ、集英社も、文芸は女性が半分、もしかしたら半分以上になったかもしれませんけど、当時、「女の子が来たけど、どうする?」と上司が言っていたのが忘れられないです(笑)。「夜遅くまで働かせていいのかな」とか、「どうやって付き合っていいか分からない」という戸惑いが男性の先輩たちにもあって、私自身もモデルがないから自分の思うまま言ったり、ふるまったりして、驚かれたりしてました。「お酒飲みます」とか言って、手酌で飲んだりしてると、男の人からしてみたら、「そういう若い女子は初めて見た」みたいになって。でも一緒にお酒を飲んだら意外と楽しいって、毎日のようにお酒を飲みに連れていってくれましたね」

―『母娘草』にも書いてらっしゃることですが、結婚するのが幸せみたいな考え方っていうのは、あったんですよね?

村田「めっちゃあったんじゃないですか。「どうするの、この先?」みたいなことを、ずかずかと訊かれてね。深夜まで働いたり、出張校正とかがまだあって、原稿が来なければ会社で待っているしかなくて、夏の暑いときなんか本当暑いから、男の人は上着脱いだりシャツ脱いだりして、ランニング姿で半ズボンでゲラ見たりすることがあったんですけど、私も徹夜みたいになると、暑いからショートパンツをはいたりしてたら、本当に驚かれて、「やめてほしい」って言われたりね。やっぱりそういう中で、「男はいないのか」とか訊いたりする人がいるわけですよ。「もちろんいます」って答えたりすると、もうそれ以上、訊かれないとか(笑)。結婚するのは、幸せというより、余計なことを言われないための方策っていうところもありました」

―若くして氷室さんはお亡くなりになられるわけですけど、後半の関わりを教えてください。

村田「氷室さんと私は、毎週話すような時代のあとも、付き合ってました。一緒に宝塚行ったり。だけど、各社からのオファーがあって、一緒に仕事をして本を作りたいと思っても実現できないっていう現実があって。私自身も、会社の組織ですから、責任ある立場になってくるとか、働き方が前と違うことにもなってくるんですよね。そういう中で、創業記念企画で、2002年から田辺聖子さんの全集を担当することになって、全25巻を作るんですが、その仕事に割く時間がすごく多くなっていったんです。そうすると、作家の担当を替わることになって。氷室さんには、田辺さんの文庫の解説を書いていただいたり、田辺先生に、氷室さんの『母娘草』の解説を書いていただいたりしていたので、月報に原稿を書いていただきたくて、連絡を取ってたんです。2004年にいよいよ全集の刊行が始まって、氷室さんに、『隼別王子の叛乱』が入った巻に書いてほしいなと思っていたんですけど、氷室さんからある日、夕方だったかな、電話があって、私が離席していたので、もう一度夜かかってきました。ご機嫌な様子で、「どこにいるの?」って言ったら、「温泉に一人でいる」という電話だったんです。「自分はがんなんだ」っていう話でした。そのときの声の様子から病は重くて、これから先のことをこの人は考えて、懐かしく私を思って電話してきたんだなっていう感じがありありあって、「帰ってきたら会いましょう」って電話を切ったんですが、ちょうど私も忙しくしてるときだったので、「会ってゆっくり話そう」っていうふうになったまま終わったんですね。それが最後で、結局書いてもらうことは叶えられませんでした。2005年ですね」

―もっと書けたものがあったっていうふうに思われますか?

村田「思います。古典を書きたかったんだろうと思いますね。『ヤマトタケル』を書いたとき、ものすごくうれしそうでした。大和を歩いて『隼別王子の叛乱』のことを話したり、荻原規子さんの話をしたり、やっぱり古代への憧れがあって、そういうものを書きたかったと思います。習作も見せてもらったこともありました。氷室さんは、原稿があがるとちょっと見せてくれたりしたことがあったんですね。ある作品を『小説すばる』に載せたらと思ったことがあって、編集長を紹介してやり取りをしたんですけど、氷室さんの熱意と編集部の求めているものの温度差があって、沙汰やみになったことがありました。2000年代の初めだったと思います。それは古典物だったんです。必ず書けたと思う。氷室さん自身は亡くなられる前にパソコンの内容を全部消されたようなんですけど、自分の手で実現できないんだから消去しようという始末のつけ方をしたんじゃないかなと思いました。氷室さんは、自分で戒名をつけたり、ファンのために早稲田のお墓まで買ったりして準備してた人ですから、女が、一人で生きて、一人で死んだという、自分の始末のつけ方、鮮やかなしまい方っていうのをすごく意識していたんじゃないかな。潔さに、氷室さんは憧れていた。ハードボイルドな人だったと思いますよ。でもその氷室さんの実相がまだ世間に浸透しないうちに旅立った感じで。作品はたくさんは残されてませんけど、手がかりは残っているわけですから、氷室さんのところから新しいものがまた生まれるような気がします。その遺志を継ぐというよりは、同じものではないけれども、氷室さんのきっぷのよさというか、潔さを受け継ぐような。それって古びない格好よさだから、新しい作家がそこから生まれたとしたら、やっぱり氷室さんがこの時代にいてよかったんじゃないんでしょうか。希有な人だったと思う」

―ありがとうございました。

(札幌放送局ディレクター 山森 英輔)

■北海道道「没後15年 氷室冴子をリレーする」再放送

7月1日(土)午前9:00~9:27<総合・北海道>

【MC】鈴井 貴之・多田 萌加 【出演・語り】酒井 若菜

■「没後15年 氷室冴子をリレーする」43分拡大版

7月9日(日)午後1:05~1:48<総合・北海道>

【出演・語り】酒井 若菜

※放送後NHKプラスで配信 ←道外の方も全国から視聴できます!