「没後15年 氷室冴子をリレーする」

- 2023年6月19日

第2回 箱に収まらない熱量があふれていた ~漫画家・藤田和子~

ことし6月で、亡くなってから15年になる、岩見沢出身の作家・氷室冴子さん。 かつて読者だった作家や友人、編集者のインタビューリレーから、氷室冴子さんの作品が放つ力と、人生をたどります。第2回は、漫画家の藤田和子さんです。お話は、氷室さんが原作を担当された漫画『ライジング!』の原画を見せていただきながら伺いました。

※取材の様子は、6/23(金)午後7:30から「北海道道」で放送します(NHKプラスで全国からご覧いただけます)

藤田和子(ふじた・かずこ)さん

新潟県うまれ、札幌市育ち。1977年、『別冊少女コミック』増刊号の『王子様とデート』でデビュー。代表作に、『ライジング!』(氷室冴子さん原作)、『桃花タイフーン!!』『真コール!!』などがある。

―『ライジング!』の原画をお持ちいただきましたが、一枚一枚、やっぱり思い出がありますか?

藤田和子さん(以下、藤田)「そうですね。もう40年前なので、すっかり忘れていたんですけれども、今回、こうやって原稿を引っ張り出して見ていくと、だんだん思い出してくるんですよね。ああだったな、こうだったなって。作画の苦労も思い出すんですけど、氷室さんとこんな話をしたな、あそこに取材に行ったなっていうのも思い出して、それがすごく懐かしくて。ここ何十年かの中で、一番氷室さんのことを考えていた数日なんじゃないかと思います」

―どんな思い出でしょうか?

藤田「『ライジング!』に出てくる『レディ・アンをさがして』っていう劇中劇があるんですけど、そのための取材で『舞踏会の手帖』っていう映画を、五反田の小さなシネマカフェみたいなところに見に行ったなって。氷室さんがどうしてそんなところでその映画をやっていたのか、どうやって知ったのかはわからなかったんですけど。しかも東京に住んでいなかったのに。おそらく情報誌で見たんだろうなとは思うんですけど。あと、つかこうへいの舞台を見に行ったなとか。まだ『熱海殺人事件』の映画の前でしたね」

―『ライジング!』は、宝塚をモデルにした歌劇団に入った少女が主人公です。

藤田「主人公(仁科祐紀)は、最初はダンスが好きで、踊れればどこでもいいやって思って、劇中では宮苑(みやぞの)歌劇団っていうんですけども、宮苑を受けて合格して、ダンス学校だと思ったら、何とお芝居もやる。で、「女しかいない。何だここは」ってびっくりするっていう、そういう感じで始まっていきます(笑)。娘役や男役のどちらをやるかとか、演出家との相克とか、そういったものをやりながら、主人公が人間として成長していく物語ですね。特に、後半は氷室さんの真骨頂だったんじゃないかなと思います。人物が深く考えて、成長していくっていうのは、氷室さんの小説にも通じるものがあるんじゃないかなと思うんですよね。氷室さんも連載少女漫画の原作が初めてで、雑誌にはアンケートっていう人気投票があるので、ちゃんといい順位が取れないと、この連載が終わってしまう。でも、それは自分だけの責任じゃなくて、絵を描いている私にもその影響があるということで、前半のほうはすごくプレッシャーに感じてたようで、順位を落とさないような工夫みたいなものをかなり意識してやってて、胃が痛かったんじゃないかなと思います」

藤田さんは札幌の出身。同い年の氷室さんと同じ、二十歳でデビューした。

―藤田さんと氷室さんはご友人でもあり、『ライジング!』で仕事でもご一緒されていますが、交友のなかで、心に残っているエピソードはありますか?

藤田「『ライジング!』の時に、主人公のセリフで私が「書けない」って言って、氷室さんとちょっとごちゃごちゃと、まあ、けんかまではいかないですけど、そういうふうになったことはありますね」

―どのセリフですか?

藤田「演出家の高師(謙司)という登場人物がいるんですけど、その高師のことが「憎い」って言うセリフです。ここまで強いセリフを主人公に言わせる必要があるのかっていうことで、氷室さんといろいろと話しました。私はもうちょっと柔らかい言葉にしたい、でも氷室さんは、ここは「憎い」っていう言葉を使わないと主人公の気持ちが表現できない。それで、なぜだめなのか、なぜ必要なのか、いろいろと話して、最終的には私が甘ちゃんだからだと(笑)、そんな感じで氷室さんに言われて、そこに関しては反論ができなかったんです。そのとおりだなと思うしかないというか、自分が甘く生きてきたっていう自覚はなかったんですけど、氷室さんは人間関係を深く考えていたので、私はそこまで考えてはいないっていうのもあったし、キャラクターは氷室さんにお任せするって言うのが基本だったので。それで私の気持ちとしては半歩譲って、原作者の言うとおりに書いていこうと思ったんですけど、書き進めるにしたがって、氷室さんが正しかったなと思いました。でも、そのあと数年経ってから、氷室さんが「高師は厳しすぎた」と(笑)、「やっぱり人間には逃げ道は必要だよね」と言っていて、その時は、氷室さんも何かあったんだなって、ちょっと思いましたね(笑)」

―氷室さんの創作の源にあったものは、どんなものだったと感じていらっしゃいますか?

藤田「氷室さんは、とてもものをよく考えるんですね。何気ない一言でも傷ついて、なんで傷ついたのか、どうして相手がそんなことを言ったのかを、ずーっと考えて、泣いて考えているんですよ。いつだったか、札幌の、あれは北区の家だったかな。氷室さんの家に遊びに行って原稿を書いていたんですけど、その時に私が何気なく言った、あまりにも何気なくて今では全然覚えていないんですけど、その言葉で、一人でお風呂で泣いていたことがあって。何気ない言葉を言われてずーっと考えている、その考えているというのが氷室さんのベースなのかなというのは思いました」

―何を考えられていたんでしょう?

藤田「その言葉の意味とか、どうしてその言葉を言ったのかとか、それに対して自分がどう思ったからこんなふうに感じてしまったのかとか、そういったことをたぶん考えていたと思うんですけど、その考える深さみたいなものが、氷室さんの小説というか、創作の源、ベースの一つなのかなと。その一つくらいしか分からないんですけど」

―そこまで細やかに、自分の感情とか、「なぜこの人はこう言ったのか」と人の感情について考え続けられるというのは、繊細な面もおありだったのでしょうか。

藤田「感情の目盛りが、ミリ単位よりもさらに100等分ぐらいされている、1ミリが100等分ぐらいされているような、そういう細かい部分があったんじゃないかなと思います。「喜怒哀楽」っていうのが4つありますよね。その「喜」に対して枝分かれが10個ぐらいあるような、そういう細かさはありました。おそらくそういった意味では、本人はすごく生きにくい部分もあったんじゃないかなって、ちょっと傍で思ったりもするんですけどね。「どうしてそんなに怒るの」とか(笑)」

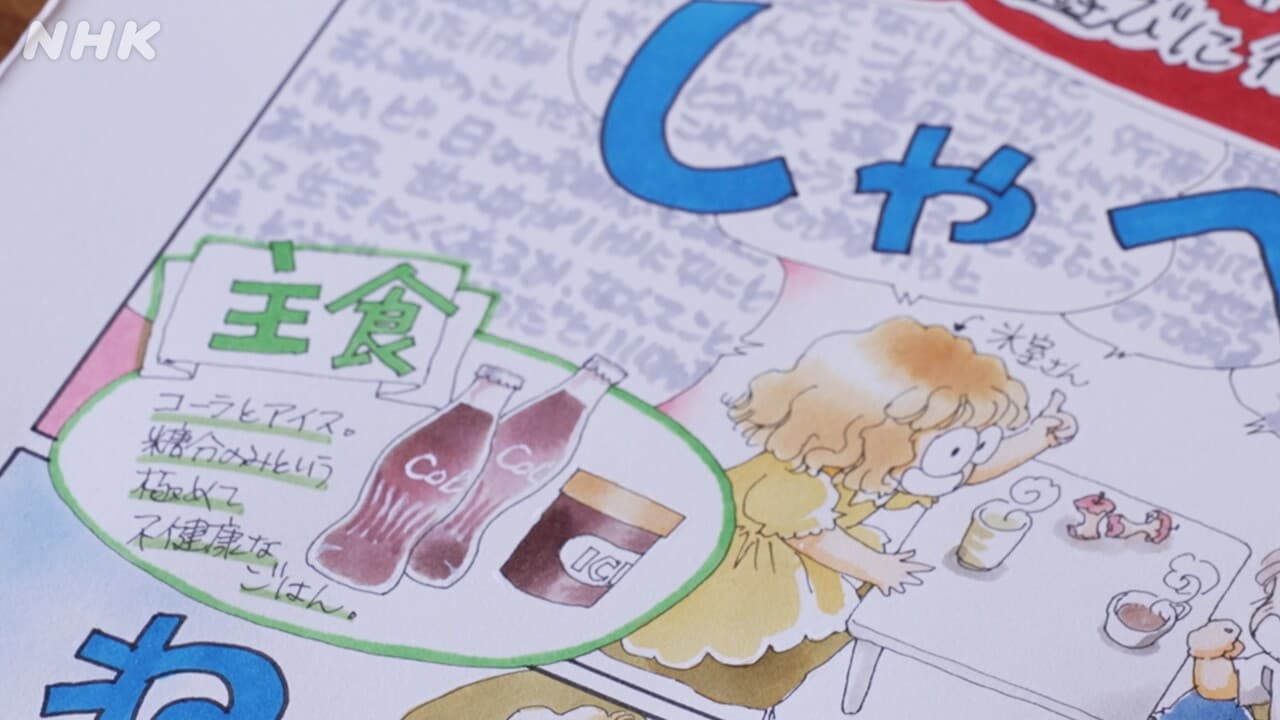

藤田さんには、今回特別に、氷室さんとの想い出を描いていただいた

藤田「これは、まだ2人が札幌にいて、氷室さんがブレイクする直前くらいですかね。氷室さんが、高校の頃の友達と同居していた、すごく古い、言い方ちょっと選びましたけど(笑)、古い一軒家で生活していた頃に、私が遊びに行って、こんな感じに過ごしましたよっていうのをちょっと描いてみました」

―吹き出しで、いろんなことを喋っていらっしゃるようですが、どんなことを…

藤田「本当にすごくくだらないことだったんだろうなと思うんですよね。思い出そうとしても、話のかけらも残ってないくらいに。そのときに読んだ漫画がメインの話題だったと思うんですけど、小説の話も時々ですね。小説に関しては、氷室さんの相手を私がとてもできないので、それでだいたいが漫画の話で、ちょうど(昭和)24年組が傑作を発表されていた時期なので、それについて氷室さんの考察を聞くのが、とても楽しくて面白かったです」

―40年前ですね。

藤田「はい、若かったです(笑)。エネルギーが、あり余っていて、喋ることで発散していたんですかね」

―氷室さんも、エネルギーある方だったんですね。

藤田「負けます、はい。本当に負けます(笑)。こうやって、吹き出しこうやってたくさん書いてありますけど、このうちの8割以上は氷室さんが喋ってるので(笑)」

―作品を生み出して世に届けたいという思いは、お二人の間では共有されていたんですか?

藤田「若い頃、一晩中わいわいやってた頃とかに、原作を書いて漫画を描けたら良いねみたいな感じで話したりしたことはありました。まさか実現するとは思いませんでしたけど(笑)」

―お互いデビューはされていたわけですが、どんな将来像を抱いていらっしゃったんですか?

藤田「最初に出会ったのが20歳くらいで、氷室さんのところに遊びに行ったり、わいわいやっていたのが大学卒業後だったので、22歳くらいですね。こうなりたいとか、具体的にこれが書きたいとか、野心みたいなものって実はなかったんですよ、本当に。そこまで考える余裕がないというのが近くて。まず、あそこを目指すっていうゴールがありますよね。目指してそこまで行ったらそこがスタートだったっていうのが、いわゆる物書きの始まりじゃないですか。スタートして間もない頃だったので、次のゴールをまだ設定できてないんです。「次に何書こうかな」というのが最大の自分の今やらなきゃいけないことで、10年後にこうしたいとか、そういったものはあまりなくて、せいぜい「10年、書いていたいね」くらいの感覚だったんじゃないかな」

―「10年、書いていたいね」というのは?

藤田「20歳そこそこの人間にとっての10年って、そんなに具体的なものじゃなくて、すごく漠然としていて、「それくらい描けていればいいかなあ」くらいの感覚だったので、氷室さんもそれに近い感じだったんじゃないかと思います。そのころ、少女小説がちょうど転換期で、いわゆるジュニア小説って言われた頃から、少女小説っていう言葉が生まれる直前くらいに氷室さんが出てきて、自分がいいと思うものをたくさん書きたいと思っているのだろうなっていうのは感じていました」

―藤田さんが知っている氷室さんというのは、どんな方でしたか?

藤田「『ライジング!』の中に「本当のことを出さないと、芝居は客席に届かない」みたいなセリフがあるんですけど、氷室さんの小説もそうだと思うんです。自分に正直にやっていかないと、感動させることができない、伝えることができない。でも本人は正直すぎて、あちこちで衝突があった人だったとは思います(笑)」

―「自分に正直に」とおっしゃいましたが、作り手の人間性というのは作品に出てくるものなのでしょうか?

藤田「出てくると思います。『ライジング!』でいえば、やっぱり後半に、主人公が人間的に紆余曲折を経て成長していく部分に、氷室さんの創作の中心になるような、ベースになるものがあるんじゃないかなと。前半の方は、漫画作品、エンタメとしての面白さっていうのをかなり追求してる部分があると思うんですけど、後半は「演技って何なの」「人間って何なの」みたいなことを書いているので、もちろん少女漫画誌ですから、極端にシリアスなことをやってはいないとは思うんですけど、それでも当時の漫画作品の中ではかなり突っ込んで書いてるなとは思います。そのあたりのキャラクターの深みですかね」

―「人間とは何か」みたいなことというのは?

藤田「一人一人キャラクターが違うので、その違うキャラクターについてちゃんと書くっていうことだと思います。創作物って、登場人物には役割があるんですよね。ここで主人公を励ます役として先輩が登場するとか、厳しくするとか、壁になるキャラクターとか、さらにその上に、たとえば、かなりチャラいとかいろんな設定があるんですけど(笑)。それだけじゃなくて、その人間がその中でちゃんと生きてきて、どういう考えで動いてるかみたいなものもたぶん考えていて。でもそれを全部書いてしまうと作品にはならないので、その中で氷室さんなりの取捨選択があって、創作として成立するようにバランスを取りながら書いているんだと思います」

―それは、全ての登場人物を単なる役割として見るのではなく、生かすというか。そういう感覚なんですか。

藤田「生かすというよりも…」

―生きている存在にしたい?

藤田「そういうことだと思います。生かすっていうわけじゃないんですよ。生きているから、そこを描写するっていう感じですかね。なかなか難しくて、そういうふうにはちょっと書けなかったりもするんですけど」

―愛情深いんですね?

藤田「氷室さんは、なかなか気難しいところもあると思われてると思いますし、特に編集者はそう思ってると思うんですけど(笑)。でも基本的に人が好きじゃないと、あんなに面白い作品はたぶん書けないと思います。好きなのに、「どうしてその好きが、自分に返ってこないの」みたいなところで、氷室さんは打ちひしがれるんですよ。「どうしてなの」って考えて、それが作品になっていってるのかな」

―氷室さんは、何を書こうとしていた方だと思いますか?

藤田「やっぱり人じゃないですかね。人の気持ちの動くさまみたいなものなんじゃないかなと思うんですよね。本人はすごく口が悪くて、思ったことをばーっと言ってしまうところもあって、それを言われたこちらの方が、よろっとなったりするんですけど。でも、その中でたくさん考えてるので、どうして人がこうなるのかみたいなところを考えるのが好きだったんだろうなっていうのは、40年ぶりに『ライジング!』を見返してみて、思い出しますね」

『ライジング!』の主人公・仁科祐紀。この絵は、氷室さんもお気に入りの一枚だったという。

―どうやって、氷室さんは物語を生み出していらっしゃったのでしょうか?

藤田「そこに関しては、氷室さんとちゃんと話をしたことはないんですけど、あふれ出てくるものがあったみたいです。ずっと「書きたい書きたい」って言っていたヤマトタケルの物語を、温めていたことがあったんですよ。書けるチャンスがなかなか巡ってこなくて。歌舞伎の、当時の新歌舞伎みたいなものだったのかな。「ヤマトタケル」という公演をやっていて、それを二人で見に行ったりもしたんですが、「ここがいいのよ」「あそこがいいのよ」っていうのを身振り手振りで氷室さんが自演するんですよ(笑)。それはもう本当にこう、何ですかね、指の先、髪の毛の1本1本から、好きという気持ちが出ていたので、情熱じゃないですか。内側から出てくる「好きだ」っていう気持ちなんじゃないかなと。古代ミステリーに関しては、氷室さんのいわゆる萌えだったんじゃないかと思います(笑)。現代物でもたくさん名作を書かれてますけど、平安時代と古代ミステリーはもうたぶん単純に好き。格別に好きだったんじゃないかなと思います」

―書きたいものは、次々生まれてくるものなんですか?

藤田「人によっては、です(笑)。小説や映画を読んだり見たりして、それについてまた考えていくので、そうすると副産物として生まれてくるんじゃないかなとは思います。小説はもちろんたくさん読んでいたんじゃないですかね。氷室さんは映画を見ながら「創作ノート」みたいなものを作っていて、セリフや場面の意味とかを全部書いていくんですよ。何分までがこんな話で、次にこんな話があってって。それを氷室さんは「お勉強」と言ってて、「好きだからお勉強は楽しい、努力じゃない」って。それを聞いた時に、そんな面倒くさいことをやるのかと思いました(笑)。面倒くさいと思うか、好きだからやるのか、その違いは大きいんだなと当時感じました」

―映画を見るごとにですか?

藤田「普通には見るんですけど、その後、巻き戻って、最初からその場面ごとに書き出していって分析していくんですね。おそらく、大学のときに国文学で堀辰雄とかやってましたけど、そういったものをやったときの方法論なんじゃないかなとは思うんですけど」

―作品がもつ力というか、それが誰かに届くということは、やっぱり氷室さんも藤田さんも信じていらっしゃったのでしょうか?

藤田「そうですね。発表するからには読者に届くわけで、届いたら、何かこう、面白いって言ってもらえればいいなっていうのはあると思います。それがたくさんの人だったら、よりうれしいなと。自分たちが書き手になる前は当然読み手だったわけですし、「あれが面白かった」「これが面白かった」って誰かと話をしたり、熱意を持って繰り返し読んだ経験をして書き手になっているわけだから、読み手の人たちが自分たちと同じような経験をしてくれるとうれしいなというのは事実としてあったと思います」

藤田さんは、かつて氷室さんも住んだ東京郊外の街に、今も暮らしている

―ご友人として、氷室さんが一時期かなり多くの作品を書かれていた時代も目撃されていらっしゃると思うのですが、どうやってそれが可能になっていたのでしょうか?

藤田「たぶん、自分がいいと思うもの、それこそ古代史のミステリーとか、平安時代の話で女子高生が楽しく読めるもの、そういったものがあってもいいのに、「どうしてないの」っていう、ちょっとした憤懣みたいなものはベースにあったと思います。『ライジング!』の原作を書いていたころに『クララ白書』とか『雑居時代』とかを書いていたので、ものすごいですよね。睡眠時間を削って書いていたからあんまり寝てなかったと思います(笑)。時々東京に出てくると、うちに泊まっていたんですけど、私が寝ていてもまだ書いていて、翌日の昼過ぎくらいによろよろって廊下にぶつかりながら起きてきて。本当に書きたいんだと思いますよ、やっぱり。当時はワープロじゃなくて、小説の原稿もアナログですから、原稿用紙で書いていましたね」

―タフな人だったんですか?

藤田「いや、そういった意味では、すっごく弱かったと思いますよ。たぶんしょっちゅう傷だらけになっていたと思います。いろんな人に言われて傷ついて、満身創痍だなという感じはありました。どうして自分のことをわかってもらえないんだみたいなものは、初期に出した『白い少女たち』の時もあったと思います。何だろうな…積んでいるエンジンは強力なんだけど、すぐ壊れるみたいな(笑)。ちょこちょこメンテナンスしないと快適に走ってくれない、でもエンジン自体は結構パワフルっていう、そんな感じの人ですかね」

―創作に対する熱量は格別なものがあったと思いますか?

藤田「そうですね。何か箱に収まらないみたいな、箱に入れようとしてもぽんってふたが開いて、わーっと出てくるみたいな、そんな感じですかね。気がつけば新刊が出たぞみたいな(笑)。特に『ヤマトタケル』に関しては、まだできあがっていないのに「こうなのよ」「ああなのよ」って、頭の中にあるセリフを私の目の前で演じてくれたりとかしていたので」

―その収まらないものというのは、何だったのでしょうか?

藤田「何かに対しての「好き」っていう感情かな。映画のセリフを抜き書きして分析せずにはいられないくらい好き。そういう「好き」じゃないでしょうか。書きたいという熱量のベースにあるものが「好き」で、何かをそこまで好きでいられるかどうかというのは、一つの才能なので。それをちょっと面倒くさいなとか、そんな大変なことをやってるんだなとか、一作、二作はできるけど続かないっていうのは、そういう「好き」に関して言えば、たぶん才能が少し足りないと思うんですけど、氷室さんはそこに関しては存分にあふれていたかなと思います」

―ありがとうございました。

(札幌放送局ディレクター 山森 英輔)

■北海道道「没後15年 氷室冴子をリレーする」再放送

7月1日(土)午前9:00~9:27<総合・北海道>

【MC】鈴井 貴之・多田 萌加 【出演・語り】酒井 若菜

■「没後15年 氷室冴子をリレーする」43分拡大版

7月9日(日)午後1:05~1:48<総合・北海道>

【出演・語り】酒井 若菜

※放送後NHKプラスで配信 ←道外の方も全国から視聴できます!