あの日、書けなかった広島 ~記者 大佐古一郎さんが、被爆から35年をへて作った1945年8月7日と8日の新聞~

2020年12月25日(金)

NHK広島放送局では、被爆75年のプロジェクトとして、原爆投下・終戦の年(1945年)の日記をもとに、当時の社会状況や人々の暮らしを、「シュン」「やすこ」「一郎」の3つのTwitterアカウントで発信してきました。

広島に原爆が投下された直後の1945年8月7日と8日、広島では新聞が発行されていません。広島の地方紙 中国新聞の記者、大佐古一郎さん(「一郎」のモデル)は、被爆から35年がたった1980年、当時を知る仲間の記者やカメラマンと一緒に手作りの新聞「廣島特報」を発行しました。今回はその紙面をご紹介します。

※「廣島」は「広島」の旧字体

手作り新聞「廣島特報」とは

「廣島特報」の発行人は、大佐古一郎さんと、中村敏さん(元 同盟通信記者)と松重美人さん(元 中国新聞カメラマン)の3人です。3人は、8月6日に爆心地に入って取材をし、写真を撮影しました。しかし当時は、新聞社が壊滅状態となっただけでなく、新聞は軍の統制下にあり、原爆の被害についてありのままに伝えることはできませんでした。

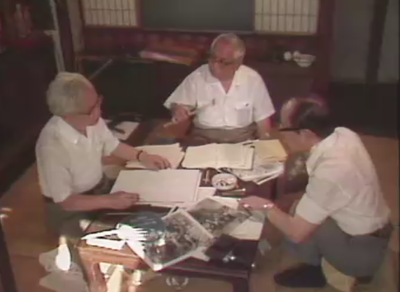

被爆から35年がたった1980年の夏、戦後それぞれの人生を送りながらも、「あの日」の体験にこだわり続けてきた3人のジャーナリストたちは広島で再会。1945年8月6日に取材したことにもとづき、当時の気持をそのままに書くということを原則として、発行できなかった「昭和20年8月7日、8日」の日づけで新聞を発行しました。その様子は、1980年放送のNHKの番組「爆心地のジャーナリスト」で描かれています。

画像はNHK番組「爆心地のジャーナリスト」(1980年放送)より

※注:「廣島特報」の紙面は当時のままです。文面を読みやすくするため、以下に大佐古一郎さんの執筆した箇所を中心に抜粋し、テキストで掲載しました。現在では適切でない表現や、事実誤認などが含まれている場合がありますが、大佐古さんたちジャーナリストが被爆直後の広島で見聞きしたことを記した歴史的な資料としてそのまま掲載します。

「廣島特報」

昭和二十年八月七日(火曜日)

発行人 大佐古 一郎 中村 敏 松重 美人

昭和20年8月6日の原爆投下によって、広島における新聞報道は翌7日、8日の二日間が空白となっている。この新聞は、原爆投下直後に爆心地をめざした三人の記者、カメラマンが、その時の取材にもとづき、当時の気持そのままに、あらためて今、二日間の新聞を発行するものである。(昭和55年8月6日)

(1面)

広島に新型特殊爆弾

死者およそ十七万

(広島、原放送所にて六日発同盟)六日午前八時十六分ごろ、敵の大型機一機ないし二機、広島市上空に飛来、一発ないし二発の特殊爆弾を投下した。

このため、広島市(推定人口およそ三十五、六万)は全滅、死者およそ十七万の損害を受けた。詳細は不明

強烈なる閃光と爆風

市街は猛火の中

六日午前十一時二十分現在、広島市は全域にわたって、猛烈な火焔と黒煙に包まれ、全身に火傷を負ったみるも哀れな負傷者の群が声をたてず、ただ黙々と郊外に逃れている。その数、五万を越える。

敵機の投下した特殊爆弾は、そのきわめて強烈な爆風で、広島市の総べての建物を叩き潰し、そのピカッと光った閃光で、広島市の全家屋を焼きつくし、広島市民の皮膚を焼きちぎってしまった。

広島市内を走っていた電車は、総べて焼けただれ、このなかに焼けこげた屍体がごろごろしている。道路脇の防火用水槽には、火焔に追われた人々が、顔を突込んで息絶え、水槽の上に折り重なっている。

生き残った人々は 屍体を踏み越えて、全く無言のまま、焼けただれた両手を前に突き出して、静かにうごめくが如く、郊外に逃れている。まさに生き地獄である。

新型爆弾で相当の被害

中国軍管区司令部発表

松村秀逸参謀長口述

(八月六日午後三時 司令部跡にて)

六日午前八時過ぎ、敵B29二機は広島市を攻撃、落下傘により新型爆弾を投下せり。これにより広島市内に相当の被害を生じたり。

<筆剣一如>

無防備の人間を、無警告、抜き打ちに、何万人となく大量無差別に殺戮したきょうの爆撃は、まったく非道極まる暴挙だ。このように残虐な仕業を、果たして誰がやったのだろう。人間のやる行為ではない▼暴君ネロにしても、セント・バーソロミューの虐殺にしても、これほどまでに多数の人間を無神経に殺しはしなかった。これは有史以来の最大の虐殺だ。たった一発のウラン爆弾かもしれないが、白い手を汚しもしないで、いきなり何十万人の頭上へ…まるで蟻や虫けらの群れを踏み潰すように…おお、これは悪魔のやった仕業だ▼この日、広島では、第六次建造物疎開作業に全市民が動員されていた。市内および近郊の地域や職場の男女国民義勇隊員数万人に加えて、男女中等学校の低学年生と国民学校の高等科生徒ら約一万人以上が、午前八時を期して、全員シャツ一枚の半裸体姿で炎天下の作業を始めたばかりだった。一般市民も警戒警報解除にほっとして、防空壕の外に出ると、それぞれのなりわいに取りかかっていた▼突如市の上空に爆音が尾をひき、その後に落下傘がパッと開くとゆらりゆらりと降りてきた。地上の人々は、この奇妙な現象に一斉に眼を向けた。その瞬間、すべての人々は、まともに悪魔の殺戮に直面したのだ▼非戦闘員はもちろん、一度も鉄砲や武器を持ったことのない女や子供、それに老人や幼児、病人も医師も看護婦も赤十字のマークも、すべては一まとめにして消滅させたのだ。虐殺された屍は地上と七つの川を埋め、重軽傷者のうめき声と死者の怨念は、広島の地上と空間に満ちあふれている。(大)

(2面)

惨虐、一瞬広島市壊滅

全市坩堝と化し 地上と七つの川

死者で埋まる

八月六日午前八時十五分ごろ、広島市上空を突如目を眩ます強烈な閃光が覆い、続く強大な爆発音と風圧が地上のあらゆる物を壊滅させた。

同時刻、同僚機を伴ったB29一機が広島市東北方上空から滑空状態で音もなく侵入し、市中心部の細工町上空に落下傘付きの新型爆弾を投下したのち、全速力で退避した。この爆弾は約五十秒後に未曽有の大爆発を起こし、何百万度かとも思われる熱線と言語に絶する風圧は、地上の建物と生命を掃滅し去り、火球と黒煙は数千メートルの上空に達した。

第二総軍司令部、中国軍管区司令部の軍部、中国総監府、広島県庁、広島市役所などの官庁はもちろん、鉄道、通信、病院、学校、報道などの各機関はすべて全滅し地上と七つの川は焼死者、圧死者重軽傷者で埋まっている。(大)

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

昭和二十年八月八日(水曜日)

発行人 大佐古 一郎 中村 敏 松重 美人

昭和20年8月6日の原爆投下によって、広島における新聞報道は翌7日、8日の二日間が空白となっている。この新聞は、原爆投下直後に爆心地をめざした三人の記者、カメラマンが、その時の取材にもとづき、当時の気持そのままに、あらためて今、二日間の新聞を発行するものである。(昭和55年8月6日)

広島へ敵新型爆弾

【大本営発表】

B29少数機で来襲攻撃

相当の被害 詳細は目下調査中

(昭和二十年八月七日、十五時三十分)

一、八月六日広島市は敵B29少数機の攻撃により相当の被害を生じたり

二、敵は右攻撃に 新型爆弾を使用せる如きも 詳細 目下調査中なり

県知事,全面救援を要請

内務省,近県などに

備後地方へ出張していたため被爆を免かれた高野源進広島県知事は、六日夜、比治山下多聞院の臨時県庁から内務省へ「広島市は今朝特殊爆弾により殆ど全滅、市民の死傷多数、各庁民間機関の大部分を失う。医師、医薬、食糧その他全面的応援を求む」の緊急通信を発するとともに、県内各市、地方事務所および近県に救援を求めた。(大)

中国地方総監も爆死

中国地方総監大塚惟精氏は、爆心地から約一メートルの官舎で被爆し、家族もろとも家屋の下敷きとなった。同居中の愛子夫人と長女、三男は一階にいたため協力して脱出したが、二階で微動だにせぬ梁と柱の下になった総監は、必死になって救出しようとする三人に、「皆、俺にかまわず行け。犬死するではない。」と叱咤しながら火焔の中で生命を断った。辛うじて直接被爆を免れた服部副総監は第二総軍司令部にあって畑俊六元帥と指揮にあたっている。(大)

筆剣一如

戦後三十五年も経つと、戦争や被爆の体験が風化しているとよく言われる。その風化も、プロの軍事専門家や死の商人らと結托した政治屋が「原爆のひとつやふたつ落ちても孫子の代まで戦争は続ける。」とか「非武装は理想に過ぎない。」などと、公言するに至っては、慄然とさせられる▼先日読んだ新刊書に、日本に滞在したことのあるフランスの婦人が、日本人の集団を見た感想で「三発目の原爆も日本に落ちると思います」と言ったとあるが、日本には好戦的な精神風土がいまでもあるのではないかと恐ろしくなってくる▼現代の戦争は、パール・ハーバーや広島のように、ある日突然に勃発するものではない。何も知らず知らされていないのは一般の民衆で、軍国主義者や作戦の指導者らは、事前にすべてを予測している▼原爆当時の筆者らは治安維持法など十指に近い悪法にがんじがらめに縛られていて報道陣としての義務を果たせなかったことに大きな責任を痛感している」▼現在のマス・メディアは、あのころに想像だにしなかった大きな自由を享受し、万象について考え、悩み、模索し、前進に努めている。いま世界には、広島の原爆の百三十万倍の核兵器がある。ひとたび爆発すれば、特権階級が地下数百メートルに潜っても、死から免れることはできないだろう。広島の風化を防ぐためのジャーナリズムの健闘を願うや切なるものがある▼人口わずか一万にも足りぬパラオが、非核憲法を制定して世界の良識をあっと言わせた。人類初の核被爆国であり、戦争を放棄し軍備を持たぬことを宣言した経済、文化大国の日本が、いま、世界中に核戦争の罪悪を訴えることは、パラオの何倍の効果があるか考えてみたい。(大)

(この項のみ昭和五十五年八月の執筆)

******************

(2面)

昭和二十年八月六日

中国新聞記者大佐古一郎の日記から

(一部抜粋)

爆心地をめざす

熱気と煙が全身へ襲いかかってくる。足元と火勢に気をとられながら進んで行くと、柔らかなものにけつまずく。振り返って見ると老女のような姿が断末魔の手を差し出して動いている。「助けてー。」と叫んだようにも思える。息が苦しい。目の前に馬が立ちすくんで背中の上を炎がはっている。電線が首や足に巻きついて動けないらしい。

紅蓮の炎がメリメリ、ゴーッゴーッと音を立てながら地上のあらゆるものを真っ暗な上空へ巻きあげている。“大焦熱地獄”はいま現実になって目前にある。溶鉱炉から噴き出るような火の粉と熱気にむせ返る。

「あーっ、防毒面が燃えて咽に火がつく!早く逃げないと焼け死ぬ!」

私は瓦や電線に何度も足を取られ、熱気を防ぐため手を鉄兜の下に交互に隠しながら、ただ道を求めて走る。栄橋が見える。橋上には重傷者が点々と横たわっている。この付近はまだ火災が押し寄せていないが、対岸の幟町も上柳町も炎の渦である。たけり狂う煙に川の水が巻き上げられる。泉邸裏には追いつめられた何百人もの裸体がひしめき、川面にはつながったように死体が漂う。川の水を浴びに雁木を下りると、岸壁と橋脚につかまった男女の群れ…うつろな目が空を見上げている。私は乾ききった頭巾と国民服をびしょびしょに濡らして、燃えさかる大須賀町を饒津神社前へと一気に突っ走る。

神社の境内はどの樹も八つ裂きになり、石灯籠は吹き飛ばされて台石だけが元の位置を示している。境内のあちこちはむごたらしい負傷者で埋まり、

「水をくださーい、水を…。」

「お母さーん…。」

「苦しいよー、助けてえ…。」の声が上がっている。

常盤橋の北側にある鉄道橋のガードの上に横倒しになり、道路上へ落ちかかった貨物列車が燃え上がっている。石炭車だ。私は石垣にすがって坐り、しばらく白島の火の手を見たり、まわりの負傷者をぼんやりながめたりした。

十メートル先の路上で男女がいい争っている大声がする。破れた将校服に軍刀を杖にした若い軍人と、顔に血の流れた跡はあるが元気そうなもんぺ姿の主婦である。

「…とにかく、お前たち軍人のやり方がわりいけえ、こういうことになったんじゃ」

「自分たちは陛下のご命令通りにしてきたまでだ。」

「ばかをいうな。警報も出さんで…それがご命令か。この怪我人や町の中で焼けて死による人がわからんのか。兵隊さんや、わしゃあ恨むぞ…子供や主人をどうしてくれるっ!」

「それはアメリカへいうことじゃ。自分らは責任をとっていつでも切腹してみせますぞ。」

「そうじゃ、腹を切れっ!腹を切れっ!くやしいーっ!」

そのあとは、泣くともわめくともわからぬ女の声がいつまでも続き、将校はとぼとぼと総軍司令部のある方向へ歩いた。

焼失した

中国軍管区司令部

木造の司令部が焼失した跡の石の上に、松村参謀長は腰を下ろしていた。三角巾で首に吊った左腕には包帯が巻かれ、裸の上半身にはガラスの破片による切り傷にヨーチンを塗った跡が点々とある。短袴と長靴だけが将校の名残をとどめている。私の腕章と顔を見ると、「何か情報はないかね。中国軍管区の上層幹部はほとんど戦死した。」という。私はいままで見てきた状況を簡単に伝えたのち

「私の社も全滅したもようで軍事記者も殉職したかもしれません。とにかく、この広島の状況を司令部の正式発表として出して下さい」「大本営の指示があるまではわしの責任だ。よしっ、この状況は国民に知らせる必要がある。」といってしばらく考えていたが、ポツリポツリと口伝を始める。

「“中国軍管区司令部発表”だないま何時だ。時刻を入れてくれよ、“六日午前八時すぎ敵B29二機は…”この二機は必要だ。“広島市を攻撃、落下傘により新型爆弾を投下…そうだなあ、どの程度というべきか?」

「広島市は全滅…ですか。」

「ばかなことをいうな。“市内に相当の被害を生じたり”だ。」

私はメモを復唱したあと、報道部の山本中尉の生死を確かめたがそばにいる将校や兵隊は暁部隊のものばかりで要領を得ない。

先ほどの道を引き返す。表門の兵隊と米兵は同じような姿勢だ。広い練兵場の一角には、強い陽光にひときわ鮮やかに先ほどの日の丸が見える。

瓦礫に埋まった道の両側に余燼を見ながら八丁堀から流川へ出る鉄筋の建物だけになった中国ビルは内部が真っ黒に焦げ、窓の跡からはまだ薄煙が出ている。玄関口にさきほど駆けつけたという鎌倉記者がぼんやりと腰を下ろし

「お互いにやられんでよかったなあ。社内にニ、三の死体があるが早出の人らしい。」という。

焼けただれた階段をゆっくり三階の編集局へ上がる。爆弾が投下された三十分ほど前に私はここにいた。あの机や器具、新聞、書籍などでごたごたしていた局内はまったくの灰になっている。木ぎれで古新聞や書類の燃え残りをつつくとパッと炎が上がる。

社の正面にあった寮には昨夜いっしょに当直した山口支社組が三、四人は泊まったはずである。鎌倉君とともに掘ってみようとしたが下はまだ炭火のようで近寄ることもできぬ。私はそのときはっと気づく。

「そうだ、あの司令部発表はもう活字にすることはできないのだ…。」

解説

なぜこの新聞は発行されたのか

昭和20年8月6日、広島市上空で原子爆弾が炸裂し、全市街が燃えさかっている時、爆心地をめざそうとする三人の記者・カメラマンがいた。

この新聞は、その時の記者・カメラマンが戦後35年目の今、あえて「昭和20年8月7日、8日」の日付をうって発行する新聞である。

あの日、彼らは身をもって被爆の惨状を取材した。しかし全市街が壊滅状態の中で、広島市における新聞報道は翌7日、8日の二日間にわたって空白となり、彼らが取材した記事と写真はついに紙面をかざることはなかった。たとえ輪転機や印刷用紙が確保できたにしても、少なくとも8月15日までは国をあげての戦争遂行体制の下にあり、彼らが目撃・取材した事実がありのまま紙面に載ることはなかっただろう。

ヒロシマはこの8月6日に被爆35周年を迎える。戦後それぞれの人生を送りながらも、ジャーナリストとしてあの日の体験にこだわり続ける三人はこの夏広島で再会し、ひとつの新聞を出すことになった。記事は「あの日」取材したことにもとづき、当時の気持をそのままに書くということを原則とした。したがって日付は「昭和20年8月7日、8日」とする。

できあがったこの新聞を読むと原爆投下後の惨状が生々しく伝わってくる。しかし言うまでもないことだが、当時はいかに事実にもとづこうともこのような新聞は絶対に発行され得なかったのである。現在読めば当り前に読みすごしてしまう「広島全滅、死者十七万」の第一報記事も中央でにぎりつぶされてしまったし、「軍潰滅」などという記事を発表することは銃殺ものだったのである。この新聞にも載せている「中国軍管区司令部発表」や「大本営発表」の原爆の事実を隠したそっけない白々しい記事こそが、当時のジャーナリズムのおかれた状況そのものである。

ちなみに同じ頃、アメリカではトルーマン大統領が「広島への原爆投下」を全世界へ向けて発表していた。

この新聞からは35年前の記事でありながら、彼らが戦後ジャーナリストとしていだき続けた心の痛みも伝わってくる。

三人に話を戻そう。

当時の記者・カメラマンは、あの空白の二日間を埋めるかのように、35年目の今もそれぞれのペンとカメラで原爆を告発し続けている。

当時中国新聞県政記者・大佐古一郎は宿直明けで原爆投下30分前に社を出て自宅に帰って被爆、その惨状を克明に記録した取材日記を残していた。以来活発な原爆告発の執筆活動を続け、今は原爆小説を執筆中である。

元中国新聞カメラマンの松重美人も自宅で被爆、半壊した自宅からカメラを掘り出し、被爆直後の惨状を5枚のネガに記録、「あの日」のヒロシマを撮影したたったひとりのカメラマンとなった。いま彼は被爆写真戸籍簿づくり運動や原爆写真展の開催で忙しい。

元同盟通信広島支社編集部長中村敏は爆心直下に下宿があったが、その朝は外泊して一命をとりとめた。彼は被爆3時間後に広島市郊外の原放送所から「広島全滅、死者十七万」の第一報を本社へ送るが、大本営はこれを握りつぶした。被爆四日後、苦心の末謄写版を入手しガリ版刷りのニュースを発行した。

昭和55年8月6日放送NHK総合TV『爆心地のジャーナリスト』担当スタッフ